▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEで配信しています。友だち申請はこちらから!

▶過去のカタパルトライブ中継のアーカイブも見られます! ICCのYouTubeチャンネルはこちらから!

ICC FUKUOKA 2025 クラフテッド・カタパルトに登壇した、secca (雪花) 上町 達也さんのプレゼンテーション動画【伝統を踏まえた革新で、現代の生活工芸を追求する「secca(雪花)」】の文字起こし版をお届けします。ぜひご覧ください!

ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2025は、2025年9月1日〜9月4日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページをご覧ください。

本セッションのオフィシャルサポーターはJ.フロント リテイリングです。

▶【速報】能登の酒を止めるな!全国の酒蔵との絆で能登の復活を誓う「鶴野酒造店」がクラフテッド・カタパルト優勝(ICC FUKUOKA 2025)

▼

【登壇者情報】

2025年2月17〜20日開催

ICC FUKUOKA 2025

Session 8A

CRAFTED CATAPULT 豊かなライフスタイルの実現に向けて

Sponsored by J.フロント リテイリング

上町 達也

secca inc. (雪花)

代表取締役

公式HP

1983年 岐阜県可児市生まれ、2006年 金沢美術工芸大学卒業後、株式会社ニコンに入社し、主に新企画製品を担当。2013年 手にした人の心を動かす持続的な価値を目指したものづくりをカタチにし、価値を丁寧に手渡し合えるような世界を取り戻すことを目指し、secca inc.を設立。自社ではデザインの視点でsecca独自の経営を推進しながら、各作品のコンセプトメイキングを主に担当。デザイナーとしてはパートナー企業の経営に寄り添ったデザインコンサルティングから具体的な企画、デザインを担当。

▲

上町 達也さん secca (雪花)代表の上町です。

よろしくお願いいたします。

金沢を拠点とする巧藝集団

secca (雪花)は、文化色が色濃い金沢を拠点に、工芸を中心とした日本のものづくりを前進させて、未来により良いカタチで手渡していくことを目指しています。

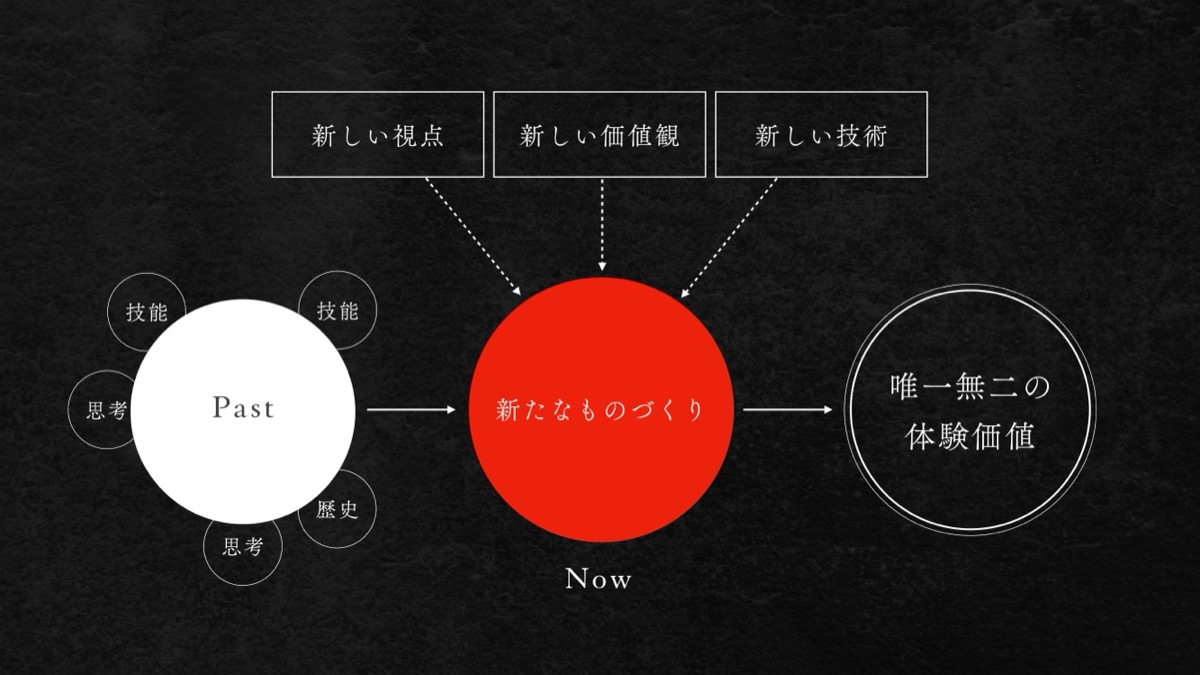

そのためにも、過去の技能や思考、それによって紡がれてきた歴史を今一度見つめ直し、新しい視点と価値観のもと、新しい技術を掛け合わせ、今と未来に求められる唯一無二の体験価値を造形していきます。

この活動を推進する上で、工芸の漢字を改めた「巧藝集団」と、自分たちのことを定義しています。

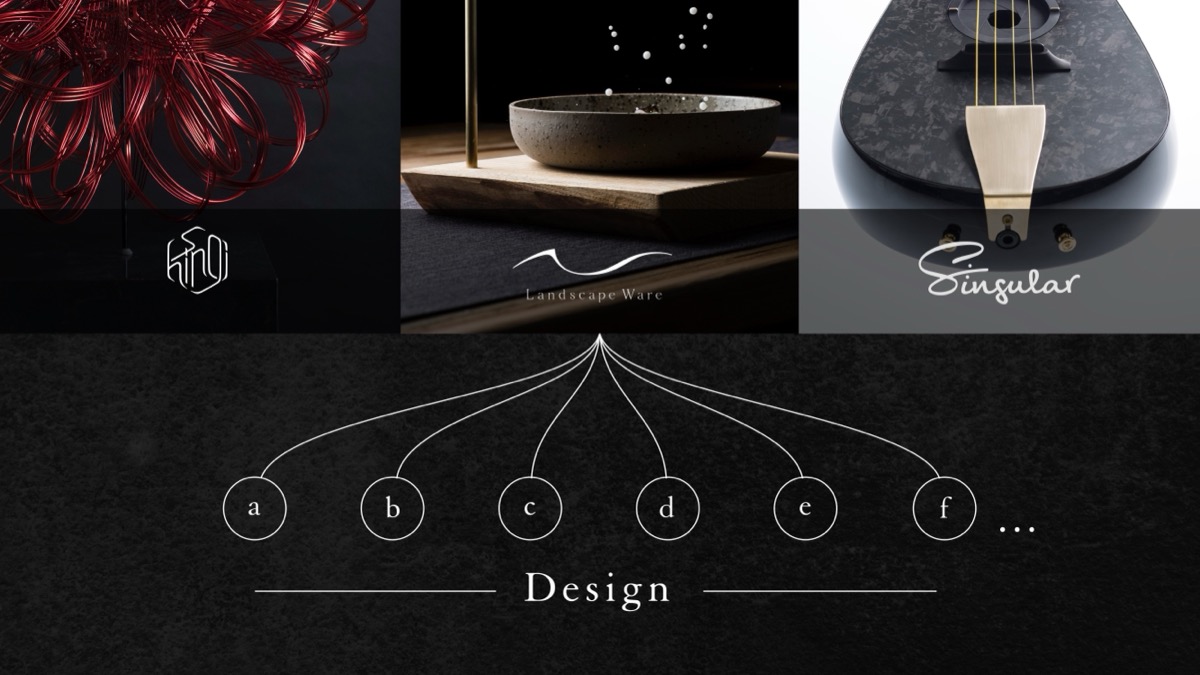

アウトプットとしては、ホテルなどの公共空間のコンセプトを可視化したオブジェや、料理人と一緒に作り上げる食体験のための道具、そして今回は触れませんが、音楽家と理想の音楽体験を作り出すための楽器も手掛けています。

また、この経験を生かして、日本の地場産業のアップデートを中心に、デザイナーとして企画やデザインを担当しています。

速い消費サイクルから、もっと価値が持続する世界へ

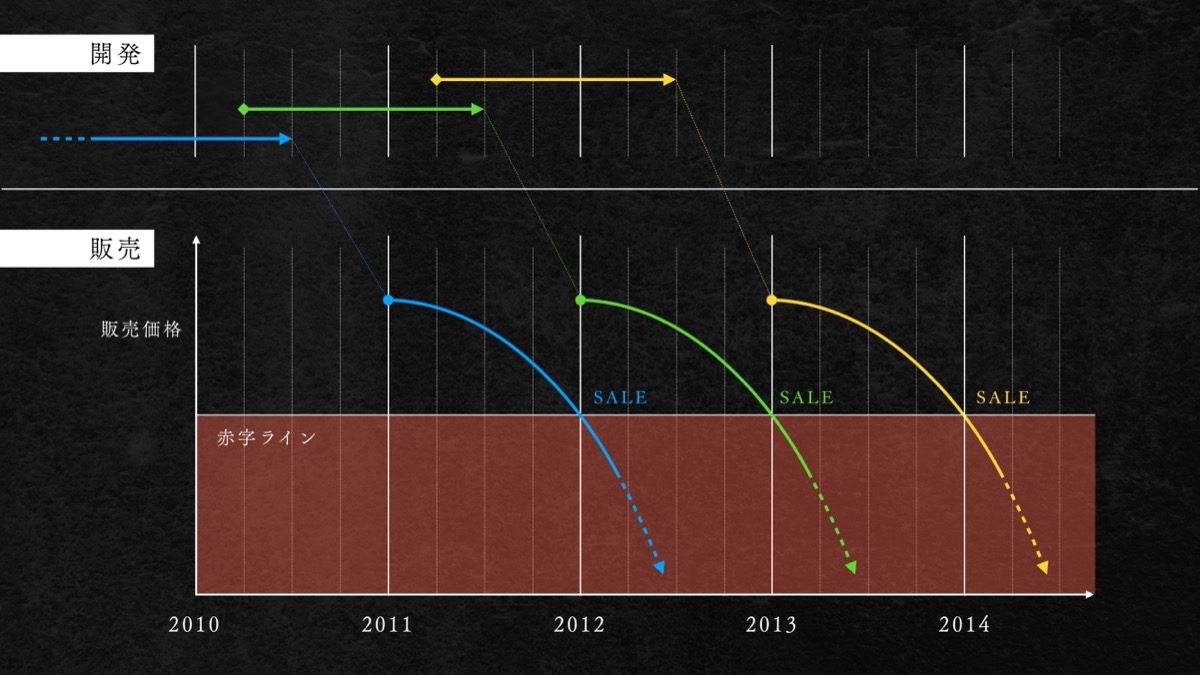

このような事業を始めるに至ったのは、2011年頃に遡ります。

私は、大手メーカーのデザイナーとして、7年間、新規事業の立ち上げを担当していました。

そこで、5年かけてローンチした製品が1年後にワゴンセールになっている景色を見て、価値の消費のサイクルの速さに愕然としました。

もっと価値が持続するような、そして丁寧な価値交換が当たり前という価値観を広めていきたい、そう思ったのがきっかけです。

価値観の形成に大きく関わる「食」の世界に着目

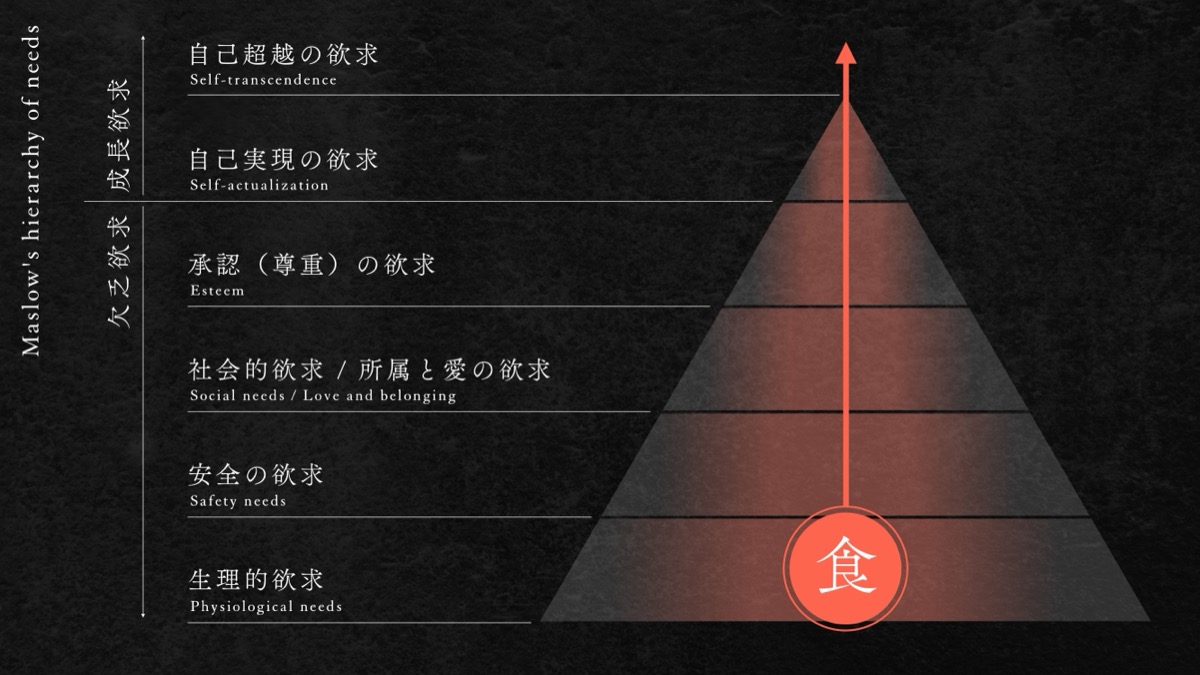

その時に着目したのが「食」です。

マズローの欲求階層で考えてみても、食は全てに精通して、人々の価値観の形成に大きく関わる骨のような存在だと感じたからです。

▶︎マズローの欲求階層説(Nomura Research Institute)

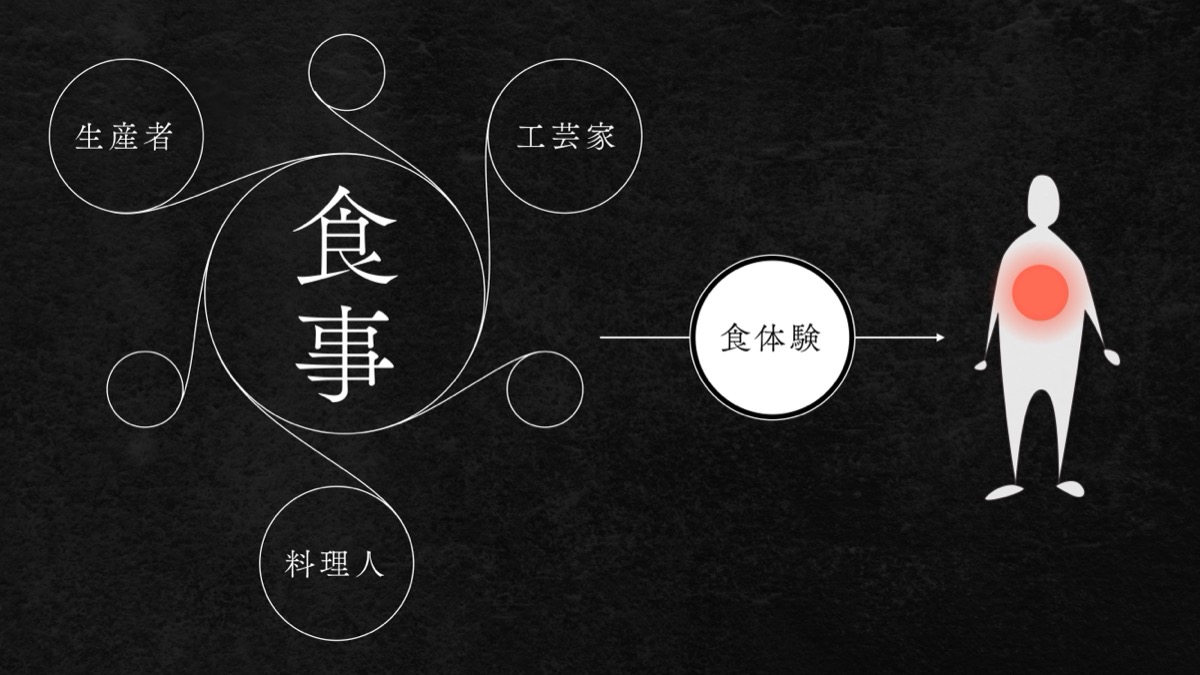

「食事」は「人を良くすること」と書きます。

そして、その背景には様々な人の思いがつながっています。

「美味しい」を超えて、その背景も受け取ってもらえるように、食す人の心を動かすような食体験を作り出したい。

それが、今の考え方のベースにもなっている、当初の構想でした。

農家に就職し、料理人のもとで修行

しかし、ただの料理好きの私は、食を語る経験も、それを生み出す仲間もいませんでした。

そのため、まずは農家に就職して、約1年間、食の源流を学びました。

その後、食体験をデザインするとはどういうことなのかを、自分自身で確かめるためにも、半年間料理人のもとで修行して、ハヤシライス専門店なるものを開業しました。

仕込みに5日かけたハヤシライスを、最も美しく美味しく食べられる、そんなオリジナルの器を制作して提供したのが、最初のアウトプットです。

「と」で生み出す唯一無二の価値

無謀とも言えるこの挑戦がきっかけとなって、プロの料理人の方との出会いにつながり、器のオーダーを頂けるようになりました。

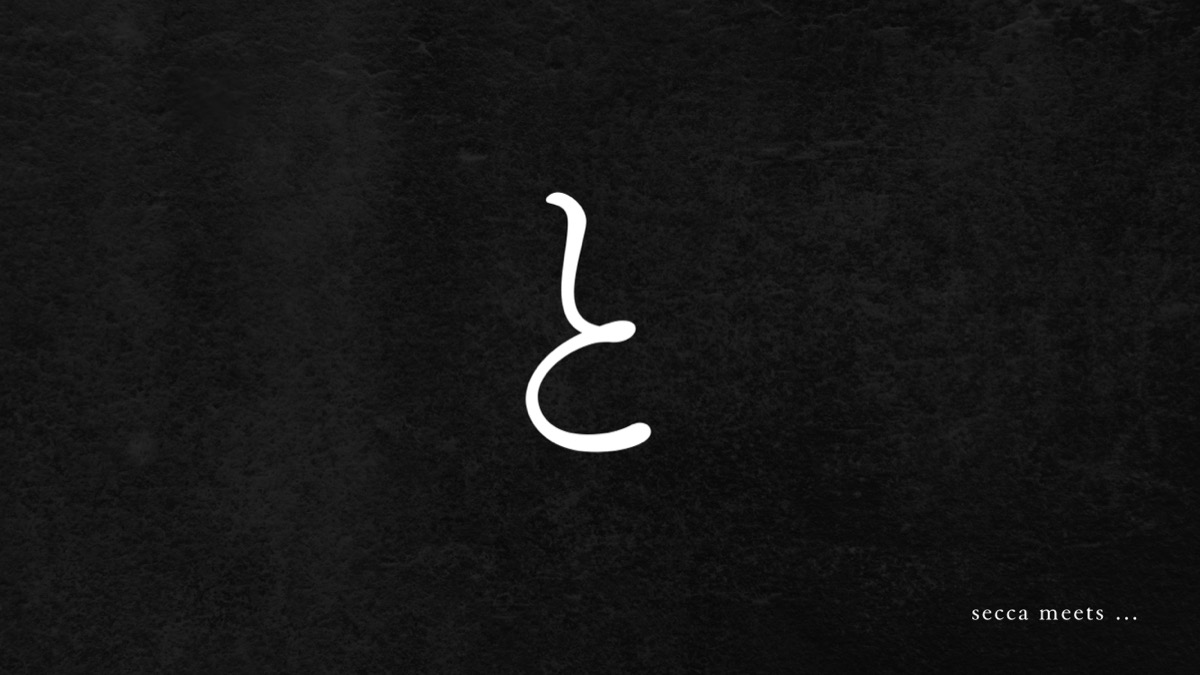

その中で「と」という考え方に至りました。

これは、出会った相手としか生み出せない、唯一無二の価値を紡ぐ姿勢です。

初めはハヤシライスの器をカスタムしてお届けすることから始まりましたが、料理人の思いと仕事に触れれば触れるほど、料理人にとって器がどれほど重要なものであるかを知ることになりました。

10人いれば10通りの思想があります。

料理人ごとの独自の料理表現を最大化するようなオリジナルの器で応えたい、そんな思いがどんどん強くなっていきました。

その共創が具現化した時の喜びも相まって、おのずと「と」という概念につながっていきます。

食は文化の差を超えて、世界ともつながる力があります。

これは、海外の有名シェフとのコラボイベントの機会を得て、感じた大切な学びです。

seccaは器の創作から始まりましたが、次第に器以外の食空間全体や、その空間を彩るアイテムの製作まで、ご依頼いただける幅が広がっていきました。

その流れで、ホテルなどの公共空間のオリジナルのオブジェのご依頼をいただく機会が増え、自然な形でオブジェ製作の分野が拡張されていきました。

最近では、加賀温泉駅の新駅舎内に、工芸を用いた空間装飾の全体コーディネートと制作を任せて頂き、地域の顔を作るような仕事にまで発展してきました。

▶加賀温泉駅内設置作品解説(加賀市)

工芸の伝統に重要なのは連続的な新しい挑戦

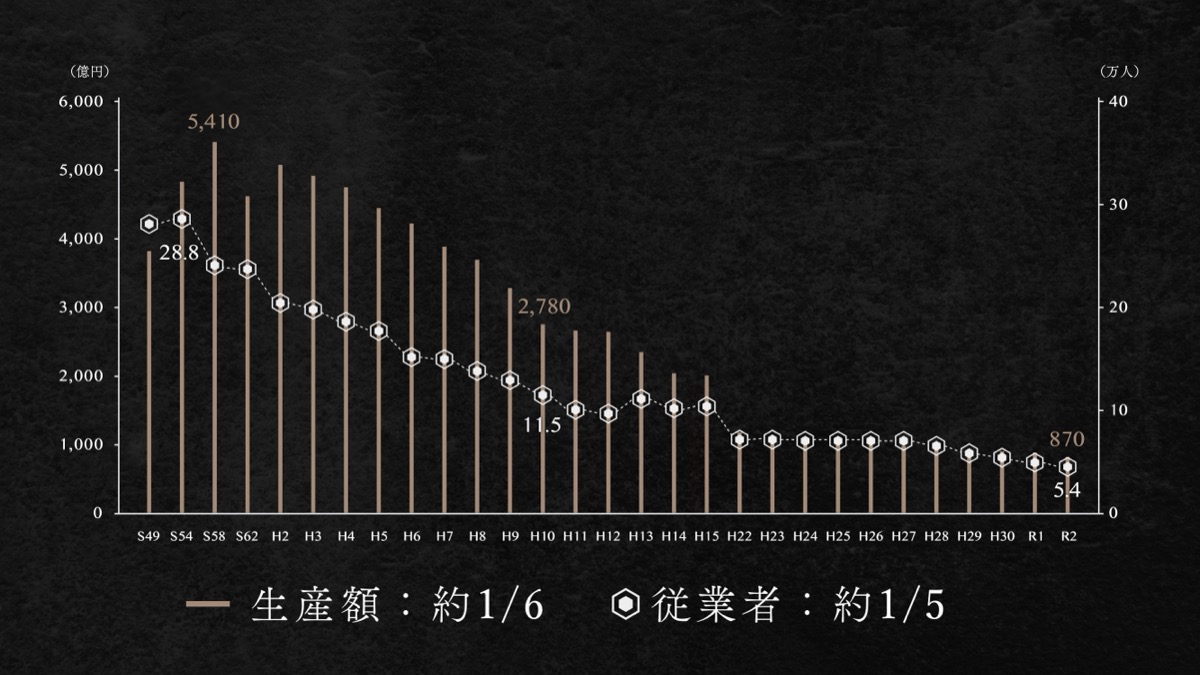

このように、私たちが工芸にこの先も可能性を感じている一方で、この数字からわかるように工芸業界は正直元気がありません。

複雑な原因の一つに、伝統工芸の呪縛があると、あえて言わせていただきます。

伝統工芸は、ある意味既得権益とも言えるため、各産地で新しい挑戦が歓迎されにくい、そんな時代が長く続いてきました。

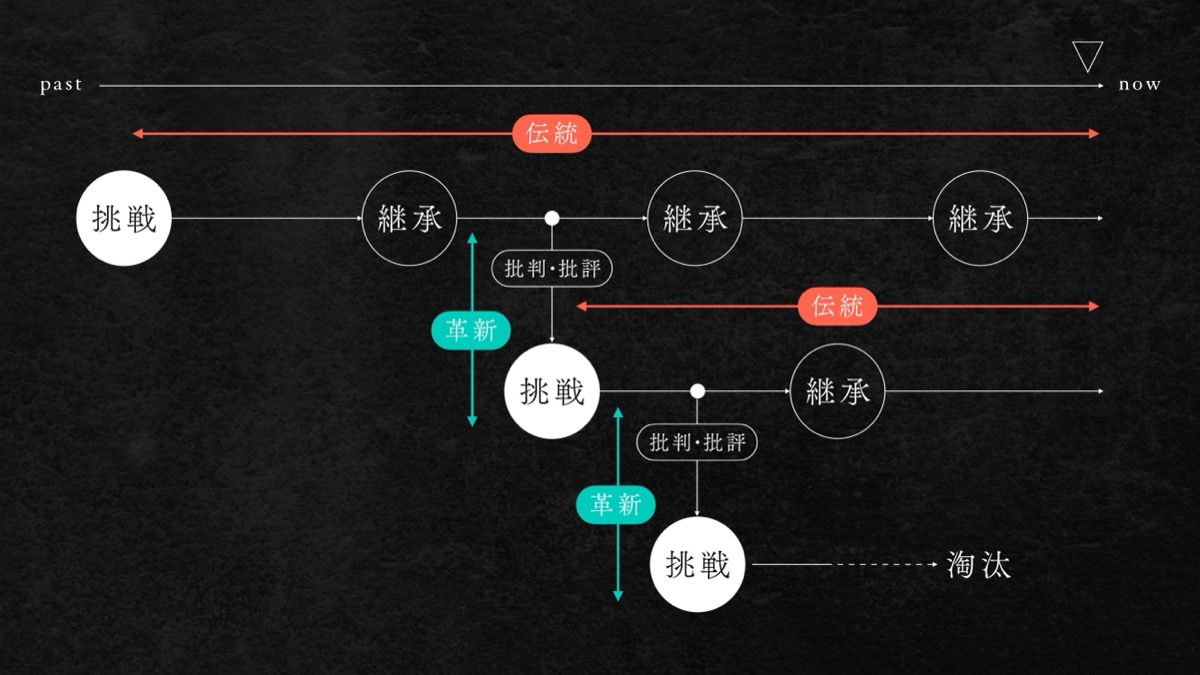

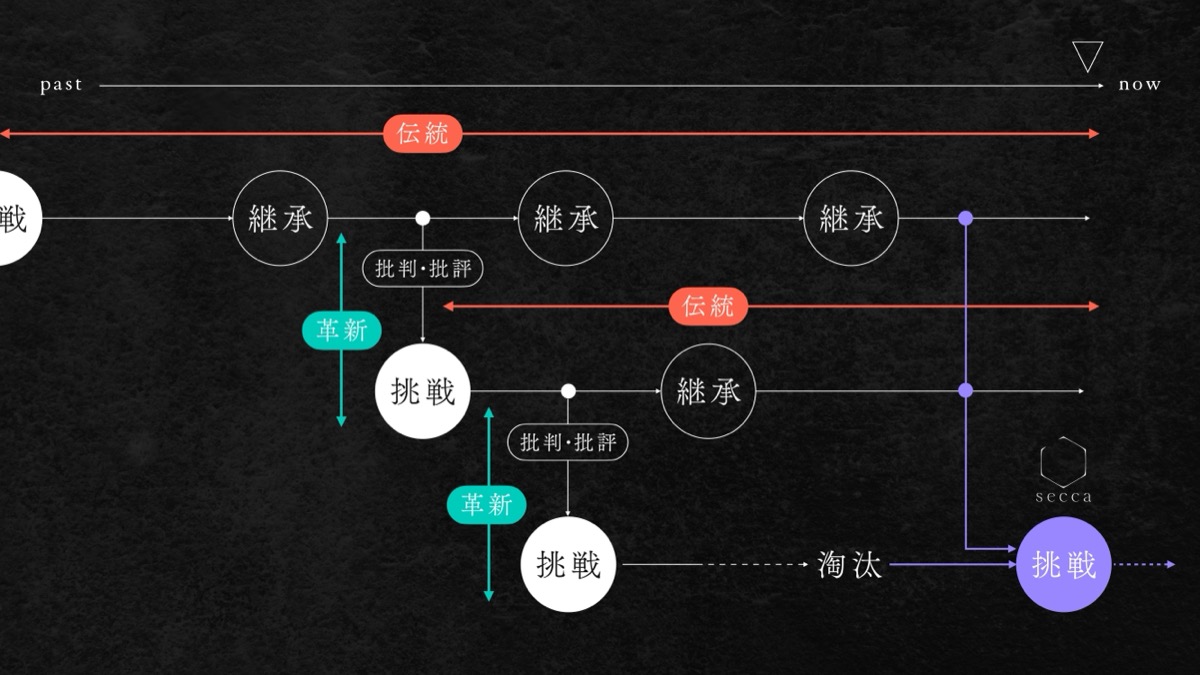

しかし過去を遡れば、今「伝統」と呼ばれていることも、当然最初に新たな挑戦をした人がいるはずです。

未来に共感者が続けば、いつしかそれは「伝統」と呼ばれるようになり、それに対抗してまた新たな挑戦が生まれます。

その挑戦は、当時「革新」と呼ばれたと思いますが、長く続けばそれもいつしか「伝統」と呼ばれるようになりますし、中には淘汰されていくものもあったと思います。

工芸の伝統において重要なことは、過去の伝統を大切に磨き続けながらも、価値観の変化に対応した新しい挑戦が連続的に発生することだと思います。

多様性に満ちたこの一連の厚みこそが、文化大国の価値だと考えていますし、私たちは新しい点を打つ側でありたいと考えています。

伝統を踏まえて生み出す、新しい生活工芸

これらを踏まえて、seccaでは、工芸業界に新たな提案をしていきます。

すでに、その事例があります。

それが、ICCサミットに参加されている石川樹脂工業と一緒に生み出した新樹脂素材のテーブルウェアブランド「ARAS(エイラス)」です。

▶︎「石川樹脂工業」は、1,000回落としても割れない食器「ARAS」を通して樹脂の可能性を世の中に拡げていく(ICC FUKUOKA 2024)

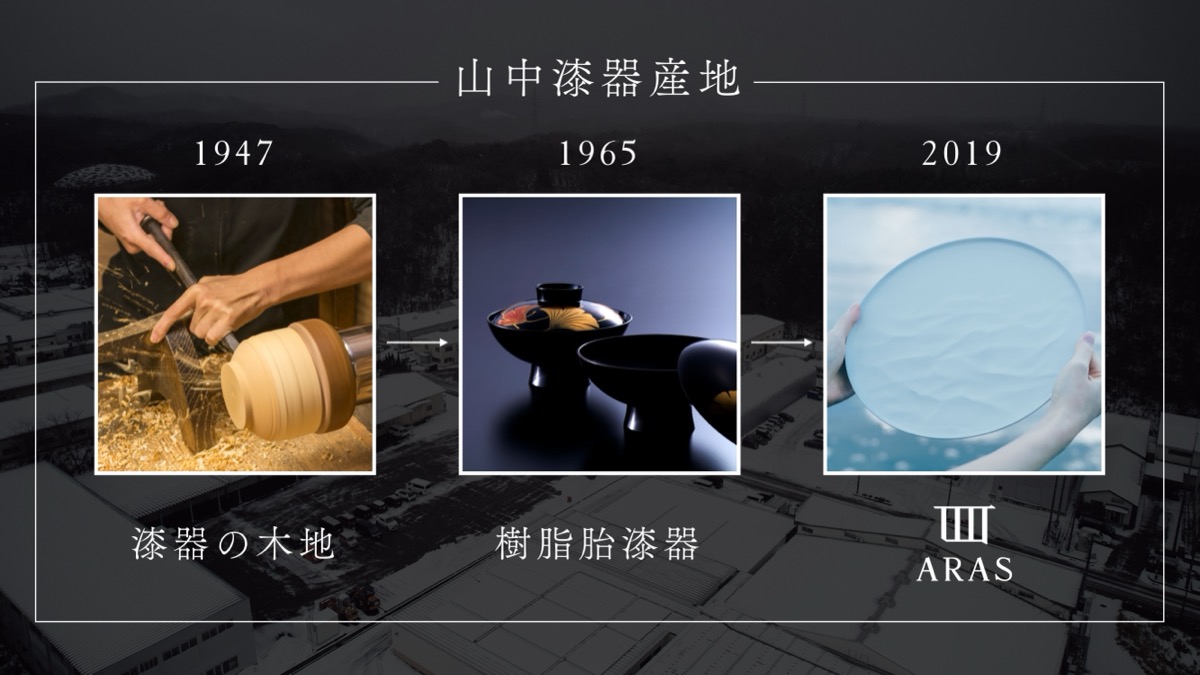

ARASは、いきなり生まれたものではありません。

先々代が山中漆器産地で始めた漆器の木地の製造に始まって、時代の変化に合わせて樹脂の漆器製造に進化し、その基礎技術でさらに進化を遂げた事業という点がポイントです。

ニーズの変化に合わせてシーズとアウトプットを磨き続けてきた、まさに地域の新たな生活工芸と言えると思います。

全国の作り手と目指す、理想のものづくり

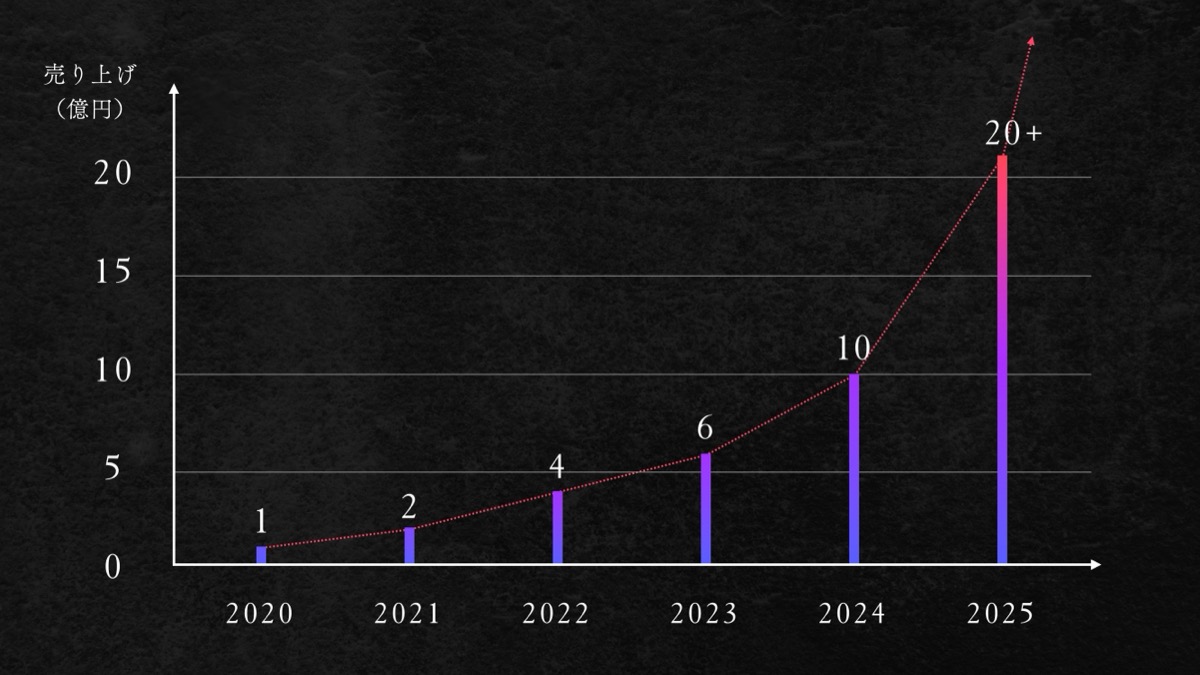

結果も出ています。

私たちの力だけでは当然ありませんが、ARASは立ち上げ5年で売上10億円を達成し、6年目に突入する今年度は20億円を突破する売上が見えてきています。

その中の一番のヒット商品は、なんとseccaの始まりの器であるハヤシライスのために作った器を、多くの方に届けるために、ARASに移植させていただいたものなのです。

最初は小さなレストランで20枚だけ作った器が、今では年間20万人の方にお届けできるようになりました。

ARASは、一生ものの割れない器をうたっていて、お客様にとても丁寧に手渡すことができています。

私がメーカーに勤めていた時代に感じた課題を華麗に払拭する、そんな理想のものづくりが、石川樹脂工業との出会いから実現できつつあります。

私たちは、今後も自社の工房で新たな工芸表現を探求し続けながら、その経験を生かして、日本全国の作り手の方々と、現代の生活工芸と呼べる新たなものづくりを追求していきます。

同じ時代を生き、共感し合える人と新たな挑戦を

同時に、今後も「と」のスタンスで、挑み続けたいと思います。

AIがものづくりを超効率化させていく時代だからこそ、同じ時代を生きる、共感し合える人との出会いの中からしか生まれることのない属人的なものづくりに、ロマンと可能性を感じているからです。

そして、今日この場にいらっしゃる皆様と新しい挑戦ができると幸いです。

ご清聴ありがとうございました。

(終)

▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEで配信しています。友だち申請はこちらから!

▶過去のカタパルトライブ中継のアーカイブも見られます! ICCのYouTubeチャンネルはこちらから!

編集チーム:小林 雅/浅郷 浩子/小林 弘美/戸田 秀成