2025年6月26日、ICCオフィスにてICC KYOTO 2025の運営スタッフを対象に、CHEERS白井 智子さんによる「“あなたらしさ”で強みと得意を見つける自己対話ワークショップ」が開催されました。人生やキャリアを真剣に考えたいスタッフたちのために、普段は丸一日かかる企業研修の特別バージョンで、自分や仲間と対話を深めた2時間半の内容をお伝えします。ぜひご覧ください!

ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2025は、2025年9月1日〜9月4日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページをご覧ください。

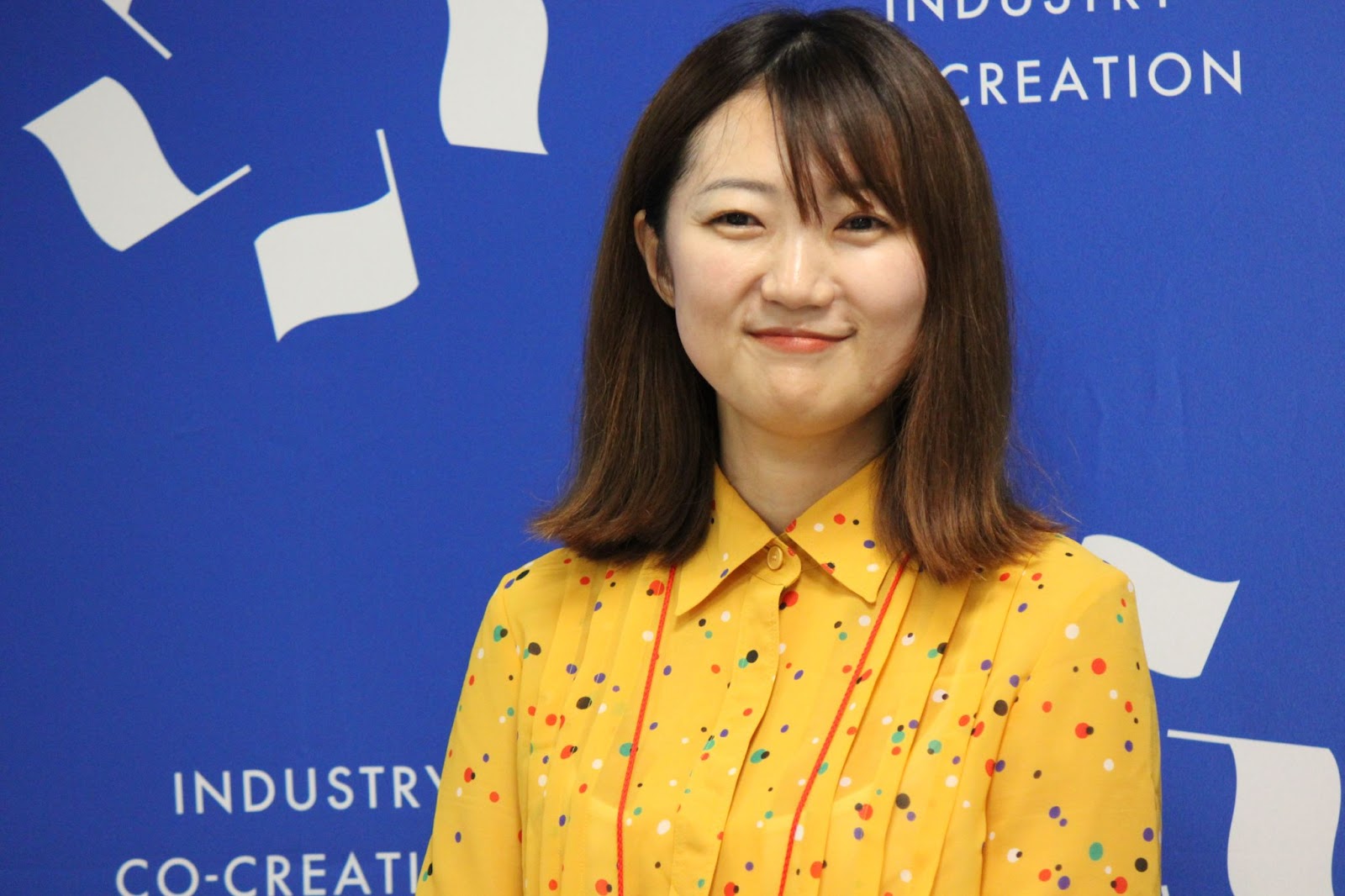

2年前のソーシャルグッド・カタパルト登壇以来、ICCの運営スタッフに気さくに話しかけてくださる親しみやすい登壇者のおひとり、というとおこがましいのですが、スタッフのイベントにも忙しいなか顔を出してくださるCHEERS白井 智子さん。ICC運営スタッフをいつも応援してくださる心強い存在です。

▶︎無料で参加できる職業体験で、子どもが夢ややりたいことに出会うきっかけを創る「CHEERS」(ICC FUKUOKA 2023)

▼

白井 智子

CHEERS株式会社 代表取締役

大手企業で人材教育部門を担当、社員のエンゲージメント向上をミッションに全国支社を行脚し面談・研修を実施。

2022年、「すべての人にワクワクを」をミッションにCHEERS株式会社を創業。

企業研修×子ども向けキャリア教育領域で、業種問わず、若手・リーダー層を中心に、従業員主体で自身の価値観や働きがいを言語化しより良い人生の選択ができる研修プログラムを提供している。

▲

白井さんは「チームカタパルト(※運営チーム毎に活動を4分間でプレゼンして優勝を競う企画)の大ファン。普段みなさんにお世話になっているので、何かお返しをしたい」ということで、今回のワークショップ「“あなたらしさ”で強みと得意を見つける自己対話ワークショップ」の場を設けてくださいました。

集まったのは、運営チームのなかでも「私らしい強みを見つけたい」20代の女性が大半。男性の姿もちらほら見えます。

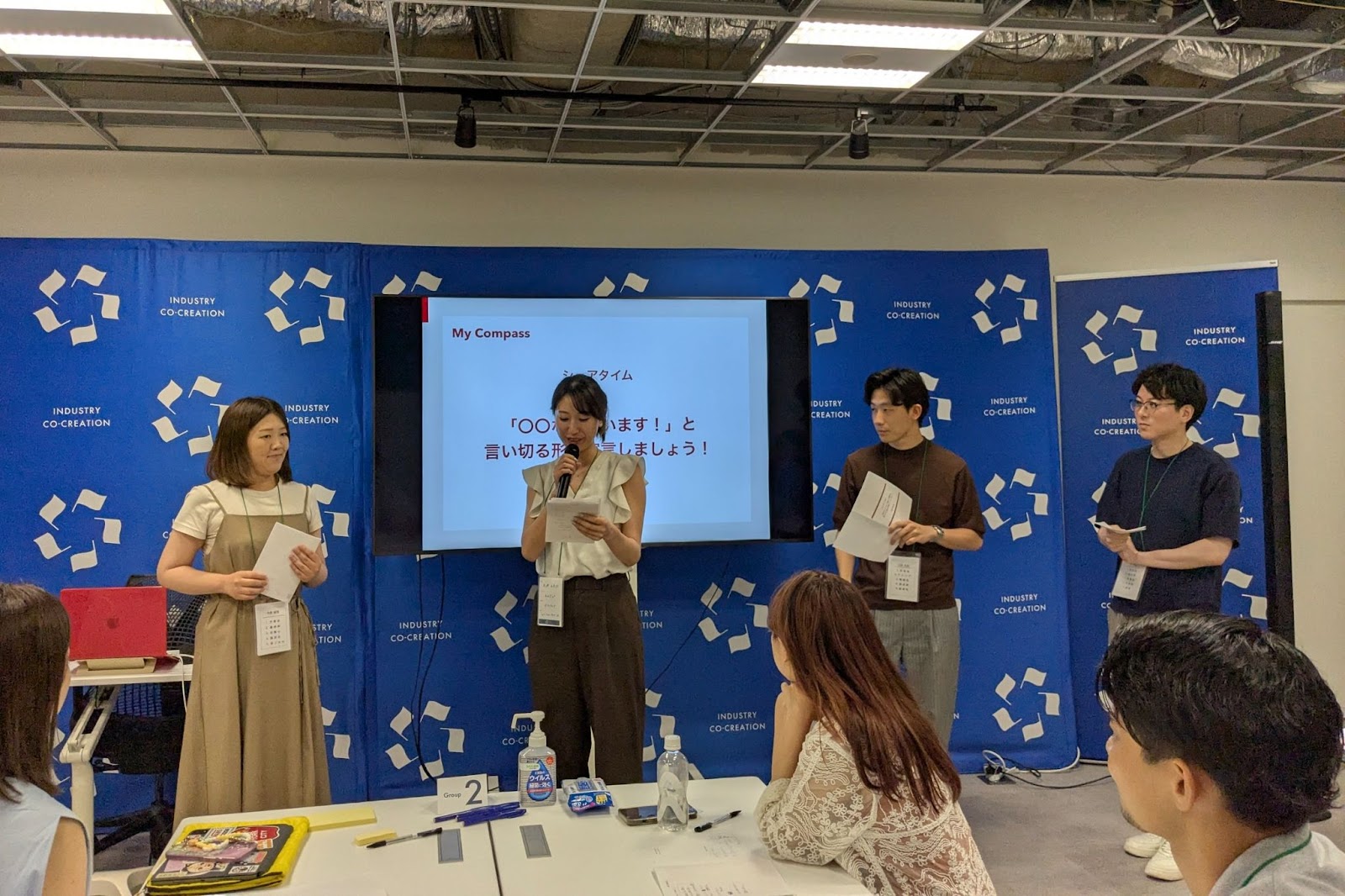

今回のワークショップの運営を主に担ったのは、CHEERSの皆さんとスタッフの磯 依里子さん、金子 汐里さんと鈴木 梨里さん。かつてICCスタッフだった植村 英明さんも、この日は本職のCHEERSスタッフとして参加して、嬉しい再会となりました。

自己対話ワークショップ、スタート

今回のワークショップを企画した一人、運営スタッフの金子 汐里さんが開始にあたってスピーチ。この日集まっていた参加者たちの胸の内を代弁しました。

CHEERSは、カタパルトで語られたように子どもが無料で参加できる職業体験などの場を作るとともに、企業研修、地域、企業のブランディング、インナーブランディングなども数多く行っています。今まで体験提供した子どもたちは28,245人、コラボ企業数179社、自治体数は24都道府県にのぼるといいます。

「ワクワクで沸かせる。世界を。こころを。」をスローガンに、子どもたちが今と未来にワクワクできる社会を目指して、BtoBで地域の子どもたちの課題と、企業や自治体の課題を同時に解決する事業を展開しています。

この日のワークショップは、通常は大手企業に1日かけて行う研修のショートバージョンで、ゴールは「自分の価値観や強みと得意を見つめ直し、仕事への向き合い方を言語化し、チームの仲間と相互理解を深める」こと。まさに、キャリアに悩み、人生に悩むICC運営スタッフにはドンピシャの内容です。

自分にとって、自分の仕事にとっての「喜び」は何?

ここからはワークショップの模様をダイジェストでお伝えしていきましょう。

まず白井さんが伝えたのは、このワークショップでの「話し方」。情報を伝える「会話」ではなく、相手を知る「対話」を活発にするポイントを伝授しました。

自分の考えと違うことを聞いても「批判・否定はしない」、大人こそ難しい「人の話は最後まで聞く」、自己開示をしてくれた勇気ある「発表者には拍手を贈る」、以上のような自分も相手も尊重する対話の仕方、アサーティブコミュニケーションを心掛けることをていねいに説明。配布された冊子を使いながら、いよいよワークショップに入っていきます。

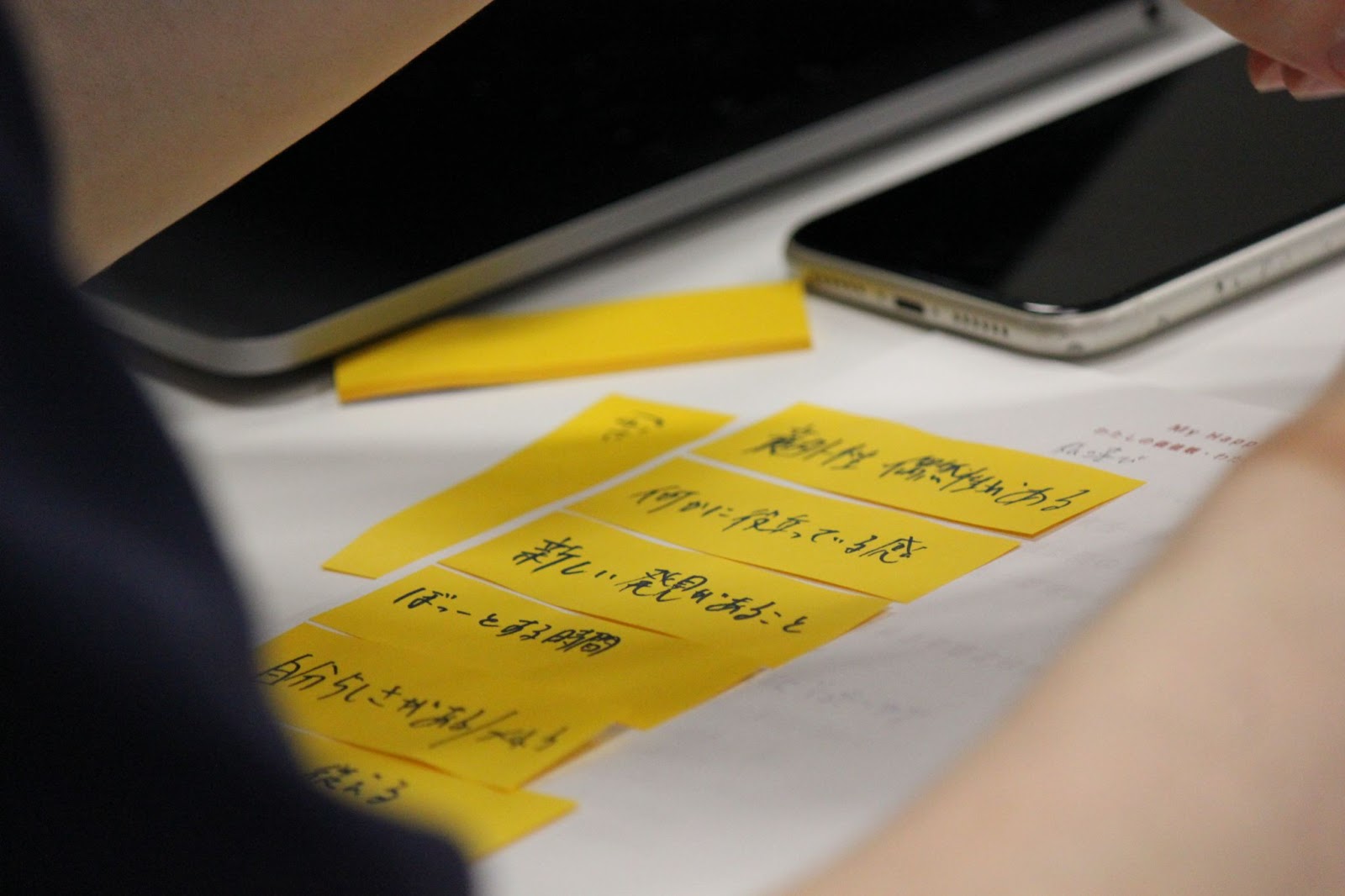

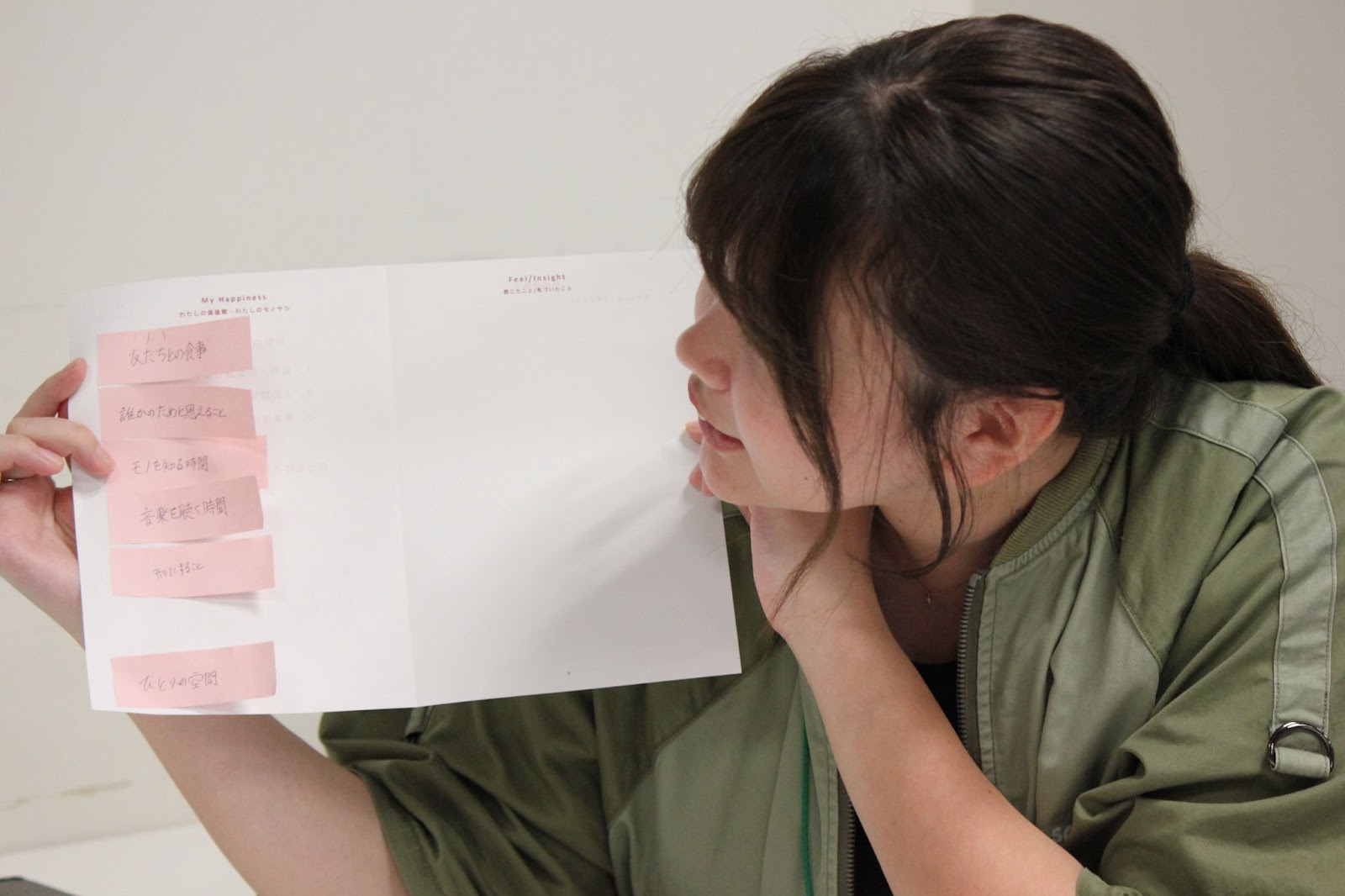

4人1テーブルに分かれた参加者たちは、「My Happiness」を掘り下げるワークとして、仕事以外での「自分にとっての喜び・大切なモノ・コト」を8つ考えて付箋に書き出しました。たとえば「ひとりの時間」「お金」「成長できること」「人と話す時間」などなど、思うままに挙げていきます。

書き終わったらそれを5つに絞り、それを大切にしたい順に1番から5番に並べ替えます。それを眺めて、考えたこと・感じたことをメモに書き出します。ここまでが個人ワークです。

それが終わったらグループ内でシェア。自分の喜びや大切なモノ・コトをシェアしてみると、一人として同じ人はいないことがわかります。自分でも自覚していなかったことに気がついて驚いている人も。

ICCサミットの参加者に負けないほど、議論がいつも活発なICCスタッフ。白井さんがストップをかけるまで時間いっぱい「対話」を続けました。

「ICCのように同じミッションで集まった人たちでも、それぞれが違って当たり前ということが、改めてわかったんじゃないでしょうか。自分自身や、仲間に対しても新しい一面を感じたと思います。ぜひ対話をすることで理解を深めていってください。

この人らしいなとか、そういうふうに感じるんだとか、いろいろな価値観を感じたと思います。

たとえばみなさんがレストランのシェフだとして、あるシェフは温かい料理を出したいと思って盛り付けが雑かもしれない、あるシェフはきれいに食べてもらいたいと盛り付けにこだわるかもしれない。

仕事をするうえで、それぞれが大切にしたい価値基準が違うからこそ、チームは強くなります。

相手の価値観を知り、なぜこういう行動をするのかを察することができれば、職場だけでなくお客様とも対話ができるようになっていいかなと思います」

白井さんが伝えるのは、誰でも理解できるようなとてもシンプルなこと。それでも仕事や立場、タスク、それぞれの責任感や価値観が異なると、とたんに難しくなって見えるようなことでもあります。その「違って当たり前」をさらに実感する自己理解のワークが、続く「My Gift」のセッションです。

「リフレーミング」で苦手を“ポジ転”、構造化する

「My Gift」では、強みや特性を言語化していきます。好きや得意、それをすぐに思い付かなければ苦手意識のないことを書き出して、お客様や仲間に感謝されたこと、貢献したことを書き出すワークからスタート。これを思いつくかぎり書き出す参加者たちを見て、白井さんは驚いた様子です。

「企業さんによっては、お客様や仲間に感謝されたこと、貢献したことなどがほとんど書けないときもあるのですが、皆さんたくさん書いていますね! ICCではスタッフでも、MVPなど讃えあうカルチャーがあるからかもしれませんね。

それでは続いて、『不得意、苦手意識のあること』も書き出してみましょう」

再び集中して『不得意』を書きだすと、会場の雰囲気が少し沈みました。それを察した白井さんは皆のシートに文字が入ったのを見て語り始めました。

「苦手なことって、本当に弱みでしょうか? 自分の書いたものを見てみてください。

ここからは捉え直し、”リフレーミング”で自分の苦手・不得意の捉え直しをしてみましょう。たとえば人前で話すのが苦手だったら、人の話を聞くのは得意、ルーティーンが苦手な人は、新しいことが得意というふうに考えます。

また、”苦手”を構造化して考えてみましょう。例えば雑な性格の人は、リフレーミングするとスピード感をもってやりたい人で、丁寧に決めてやるよりも、チェック項目を決めてスピード感をもってやるようにする。マルチタスクが苦手であれば、優先順位を確認してシングルタスクにする。

ここはリーダーの人たちも多いと思いますが、例えば何度も同じミスを繰り返す部下がいて、伝えることが苦手だったりする。そういう人は1回では伝わっていないのかもしれないとか、伝わっているか確認をする、または行動変容しやすい指示の仕方を確認する、ミスをしない業務フローの整備などでリフレーミングしてみるといいです。

苦手・不得意について、隣の人とペアでやってみましょう。まず話す側の人は自分の苦手を話す。それを聞く側は、リフレーミングで、ポジティブフィードバックをしてみましょう」

ペアになって、積極的に、賑やかに話し始める参加者たち。その様子を見て、白井さんはじめCHEERSの皆さんは驚いたようです。

「このポジティブフィードバック、”ポジ転”を繰り返すのも、なかなかできない方が多くて、シーンとなってしまったりするんです。ポジティブに捉え直すのも難しくて、お互いできなくて無言になることが多い。普段から皆さんはできているんじゃないでしょうか。

当たり前に自分ができていることは得意だと気づかないし、もっとよくなりたいというプロ意識の高い方は、自分が他の人よりできていることに気づけない。そんな感想がいろんなテーブルから聞こえてきました」

そして白井さんが強調したのは、得意も苦手もすべて含めて、自分の才能であるということ。「あの人は細かいから仕事が止まってしまう」だけでなくて、「それが役に立つ」こともあるはずで、強みも弱みもなく、それも含めて自分の個性であると考えてほしいと、白井さんは伝えました。

「よく企業の代表に、周りの空気が読めない人って結構いるのですが(笑)、そういう人はめちゃくちゃリーダーシップがあったりしますよね」

ICCサミットのように、憧れの経営者やリーダー、意識が高く仕事のできる運営スタッフが集まる場では、活躍できない自分はまったく及ばない、たくさん欠点があると思ってしまいがち。そんな人に寄り添うように、白井さんは続けました。

「活躍する起業家や社会を前進させる人たちのすぐそばでサポートをしている皆さんなので、時にはそれが眩しく見えたり、自分と比べてしまって、自分は全然社会の役に立っていないかもと思うこともあるかもしれないですけど、リーダーシップだけでなく、フォロワーシップも必要です。

自分の特性を使って、どんなふうに人の役に立ちたいかというふうに考えてもらえるといいなと思って、今日のこの場を用意しました。

自分の得意を磨いて、苦手を捉え直す、というメッセージを皆さんに送りたいと思います。

最後は、今日のこの気持ちを形にしましょう。みなさんにとってのコンパスとして、ありたい姿を言葉にしてみましょう」

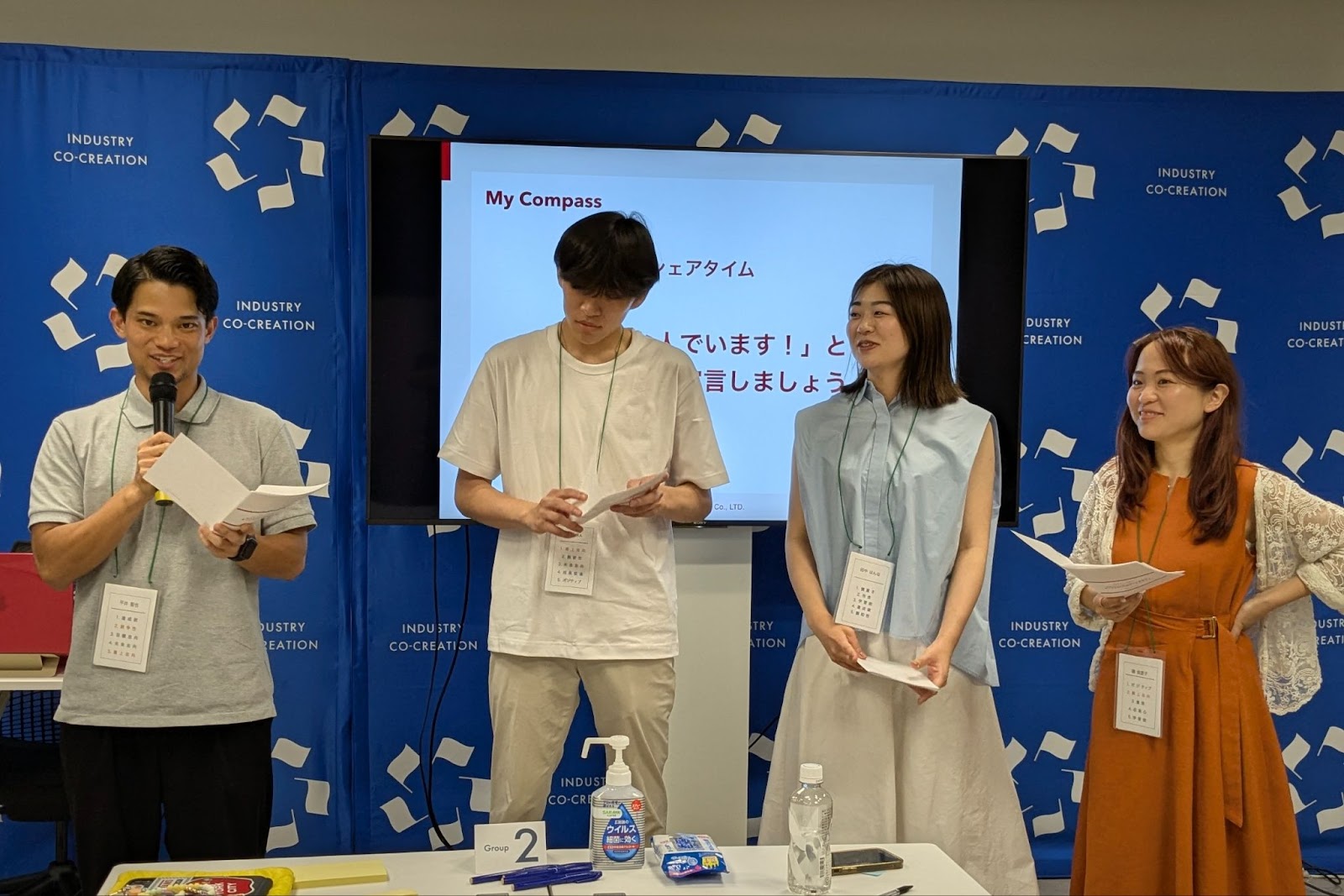

最後のワークは、きれいな言葉でなくてOK、一言でもOK、文章でもOK、自分自身が悩んだときや、仕事をどうしようか、転職しようかと思ったときに、指針として戻ってこられるもの、自分自身へのメッセージを言語化して記しておきます。

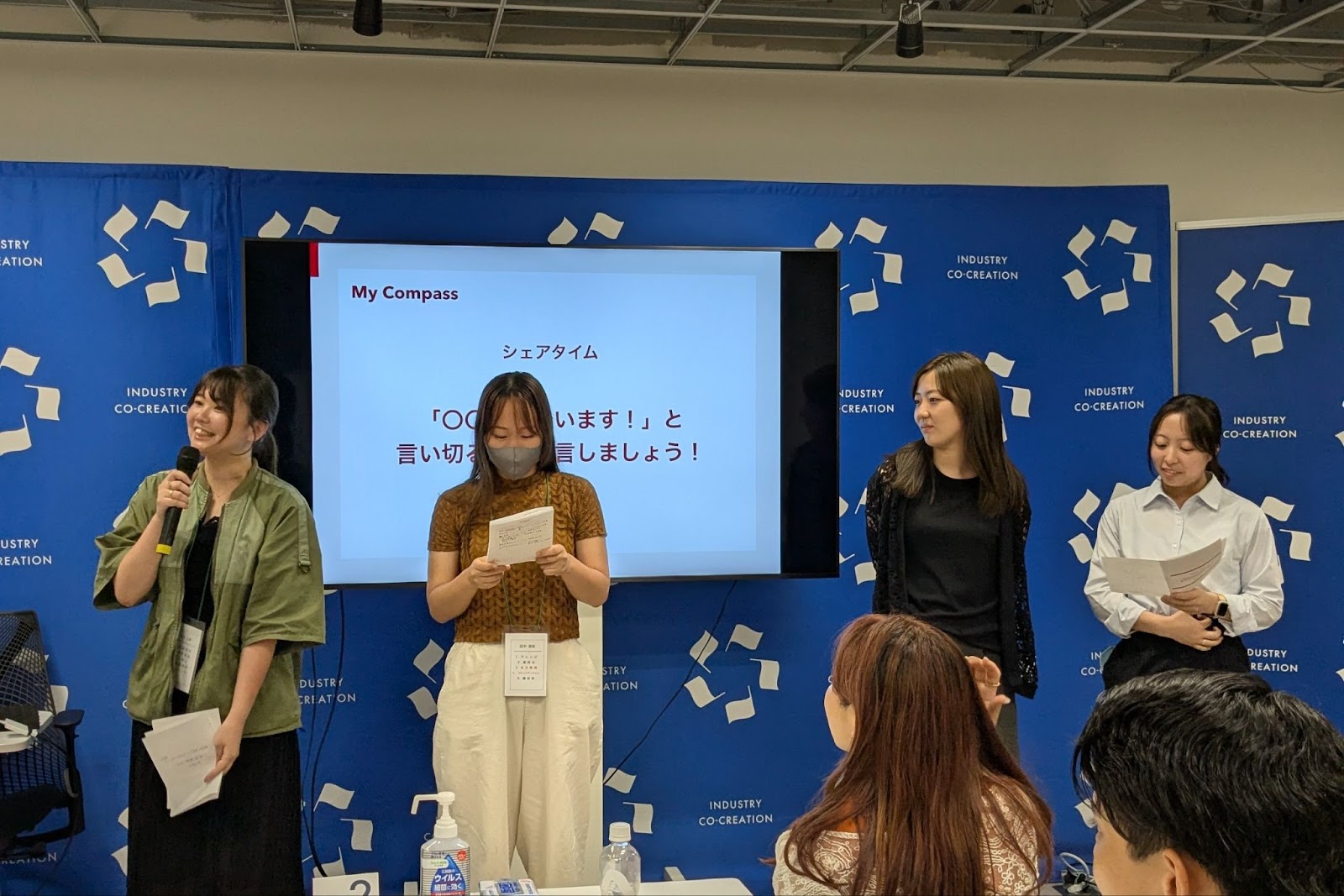

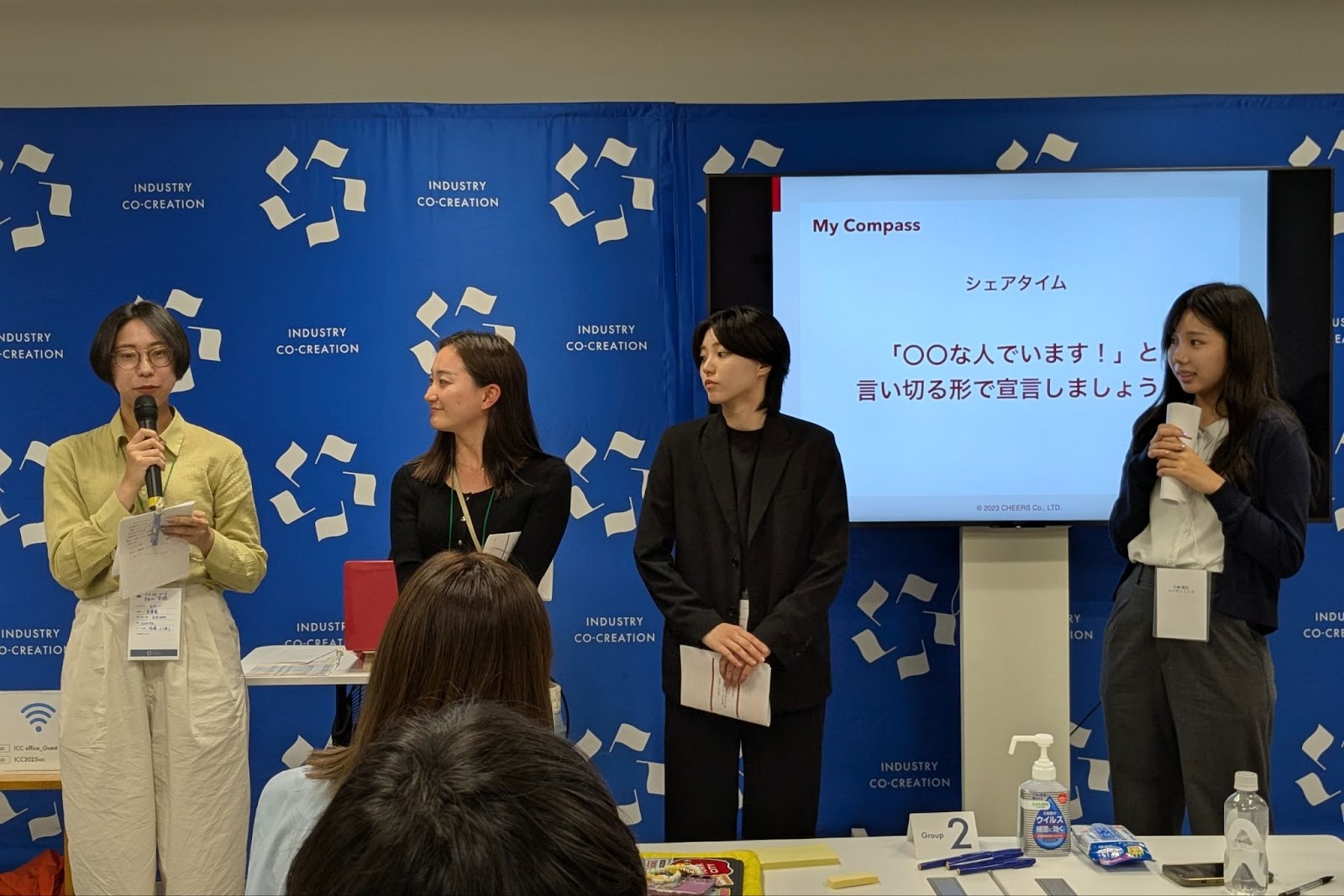

一同が書き終わったのを見ると、白井さんは「ではそれを、グループごとに発表しましょう」と提案。「先に発表するというと、それっぽいのを書く人がいるので」といたずらっぽく笑いました。

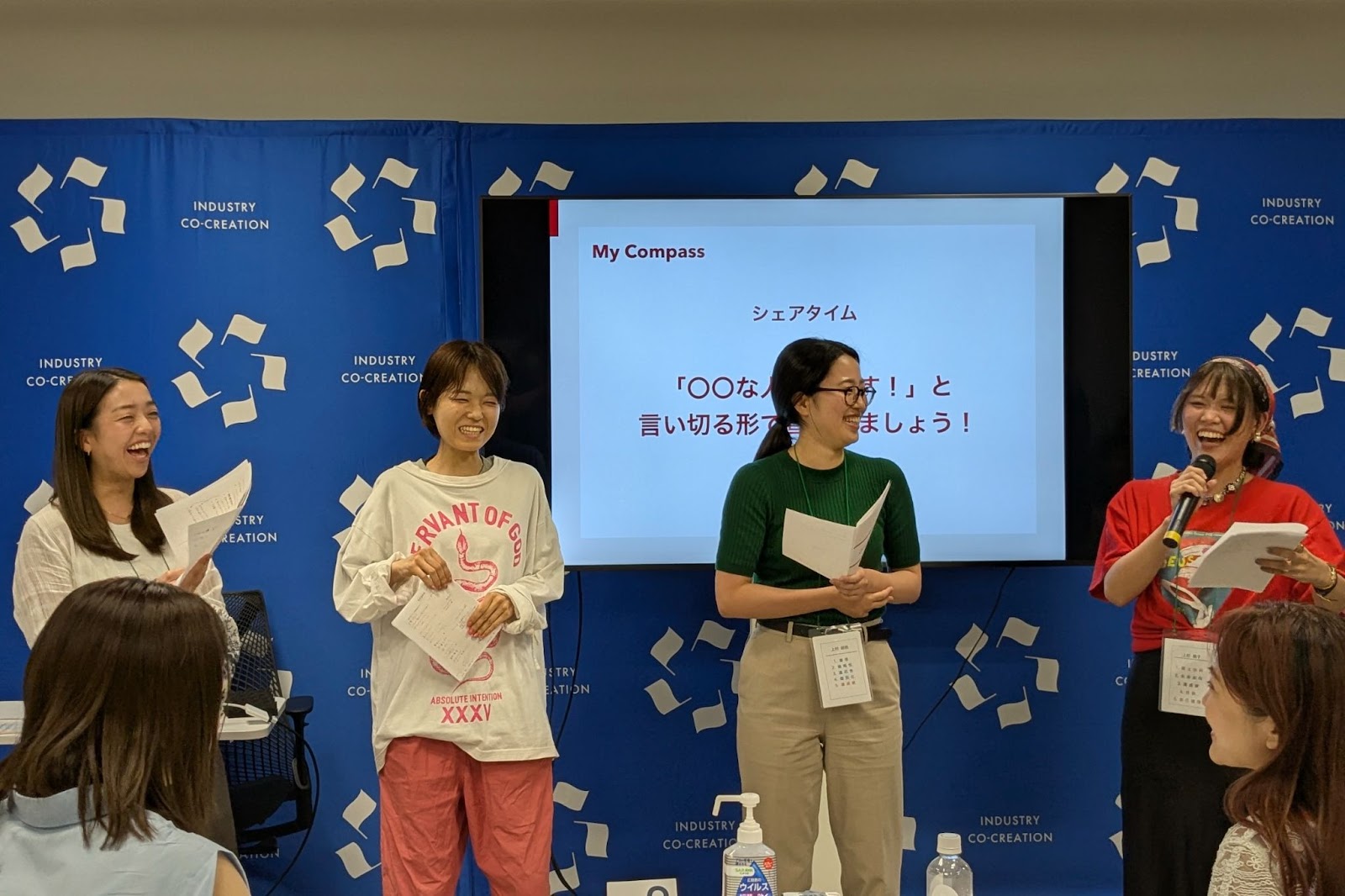

参加者一人ひとりが、人前で「こういう人になる」という決意の言葉を発表するのは、ちょっと感動的でした。発表するとは思っていなかった自分自身に向けた誓いのような言葉が語られ、普段のイメージそのままの人あり、新たな発見のある人もいて、その想いを応援したいと思わずにはいられませんでした。白井さんの作戦、大成功です。

最後はワークショップ企画者の一人、鈴木 梨里さんのスピーチです。

「今回のワークショップのきっかけを、目の当たりにしていました。(白井)智子さんと(運営スタッフの中村)千結ちゃんが話をしているのを(小林)雅さんが隣で見ていて、智子さんの対話の仕方ってすごいなというのを目の前でつぶやいたんです。

こんなに相手が変わるのか、というのを雅さんが見て驚いて、これを運営スタッフのメンバーたちにやってみたら、メンバーはどう変わるのだろうか?という検証がこの場でした。

ICCの会期前に、このワークができたことにすごく価値があると思っています。自分はこんな人でありたいと、宣言したじゃないですか。それができているかどうか、みんなで刺激をしあえたら、もっといいICCの会期になりそうですし、チームビルディングでもこのワークが使えそうだと思いました。

この学びを持ち帰って、ワクワクしながらICCサミット本番に臨めればと思っています!」

強みも弱みも全部自分として、常に”ポジ転”しながら自分のなりたい姿を目指す、それは仲間の助けをかりることもできて、難しいことではない。自分を理解しようと2時間半の言語化に向き合ったみんなは、いつものICC運営スタッフのユニフォームではなく私服で、最後にとびきりの笑顔を見せてくれました。

白井さん、CHEERSの皆さん、ICC運営スタッフのためにワークショップを開催いただきまして、本当にありがとうございました! 以上、会場から浅郷がお送りしました。

(終)

編集チーム:小林 雅/浅郷 浩子/戸田 秀成