▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEで配信しています。友だち申請はこちらから!

▶過去のカタパルトライブ中継のアーカイブも見られます! ICCのYouTubeチャンネルはこちらから!

ICC FUKUOKA 2025 スタートアップ・カタパルトに登壇いただき2位に入賞した、Alumnote 中沢 冬芽さんのプレゼンテーション動画【寄付が集まる仕組みを作り、大学の経営資金を支える「Alumnote」】の文字起こし版をお届けします。ぜひご覧ください!

ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2025は、2025年9月1日〜9月4日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページのアップデートをお待ちください。

本セッションのオフィシャルサポーターは EVeM です。

▶【速報】シニアと介護施設への映像レク事業から、豊かな超高齢社会を目指す「emome」がスタートアップ・カタパルト優勝!(ICC FUKUOKA 2025)

▼

【登壇者情報】

2025年2月17〜20日開催

ICC FUKUOKA 2025

Session 1A

STARTUP CATAPULT スタートアップの登竜門

Sponsored by EVeM

中沢 冬芽

Alumnote

代表取締役CEO

公式HP | 公式X

株式会社Alumnote 代表取締役CEO。1998年生まれ。長野県松本市出身。東京大学法学部在学中にGoogle Japan, Rapyuta Robotics, Apple Japanにて、自治体や学校法人、大手企業との事業開発・実装実験プロジェクトに従事。日本の大学の国際競争力の低下という社会的課題を克服するため、大学へ資金が還流する仕組みをつくるべく大学4年次にAlumnoteを創業。起業家甲子園にて総務大臣賞受賞(2021年)。「Forbes 30 Under 30 Japan 2023」選出。週刊東洋経済「すごいベンチャー100」選出(2024年)。

▲

中沢 冬芽さん Alumnote(アルムノート)代表の中沢と申します、よろしくお願いします。

Alumnoteは、大学の資金調達手段をアップデートしようとしている、東大発のスタートアップです。

我々が取り組んでいることをとても簡単に説明すると、慶應義塾大学における三田会のような強いOB・OG組織を、どんな大学ででも5年以内に作る、ということです。

▶慶應連合三田会について(慶應連合三田会)

大学経営を取り巻く環境

昨今、大学は自らで稼ぐことを求められるようになりました。

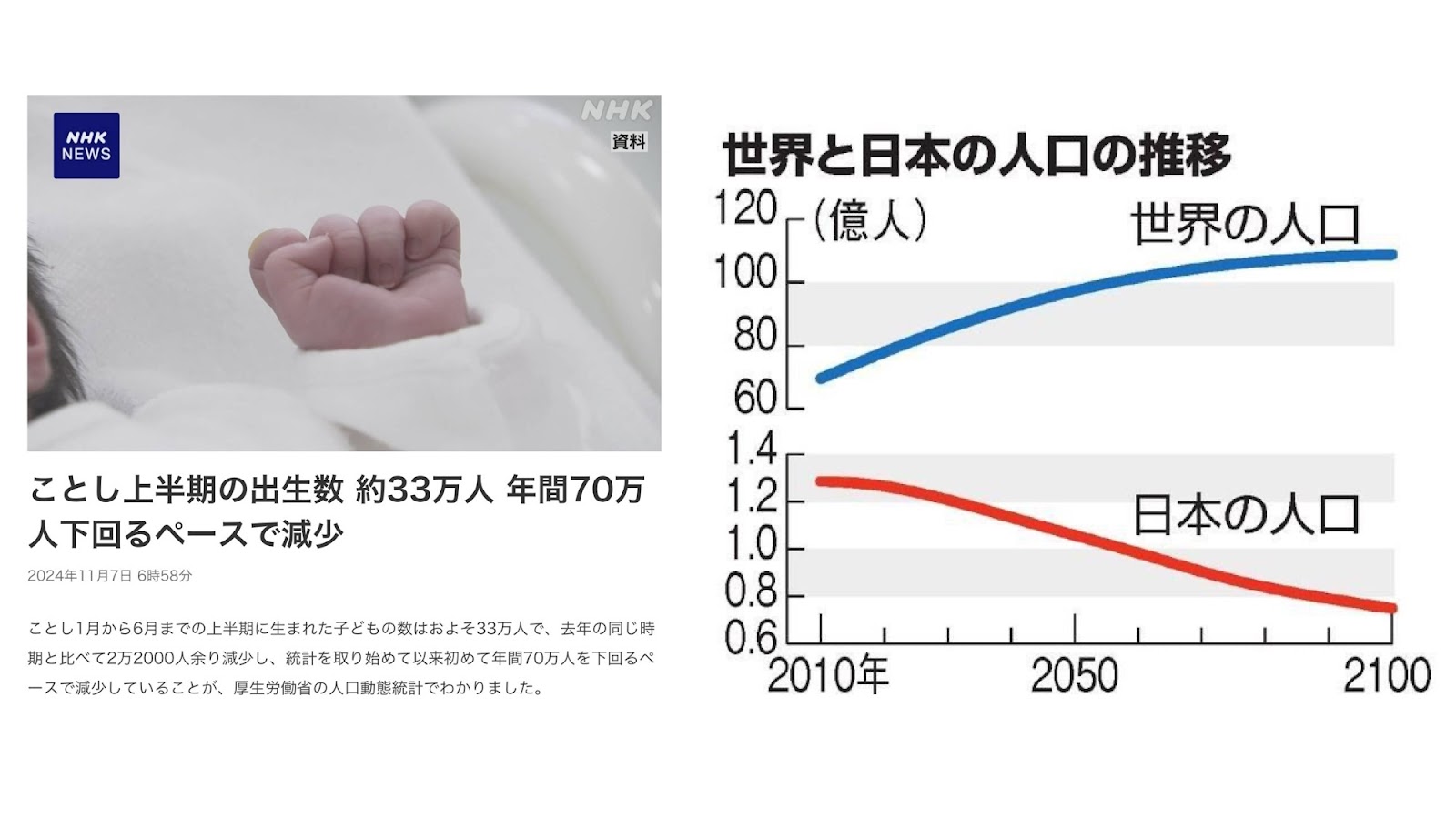

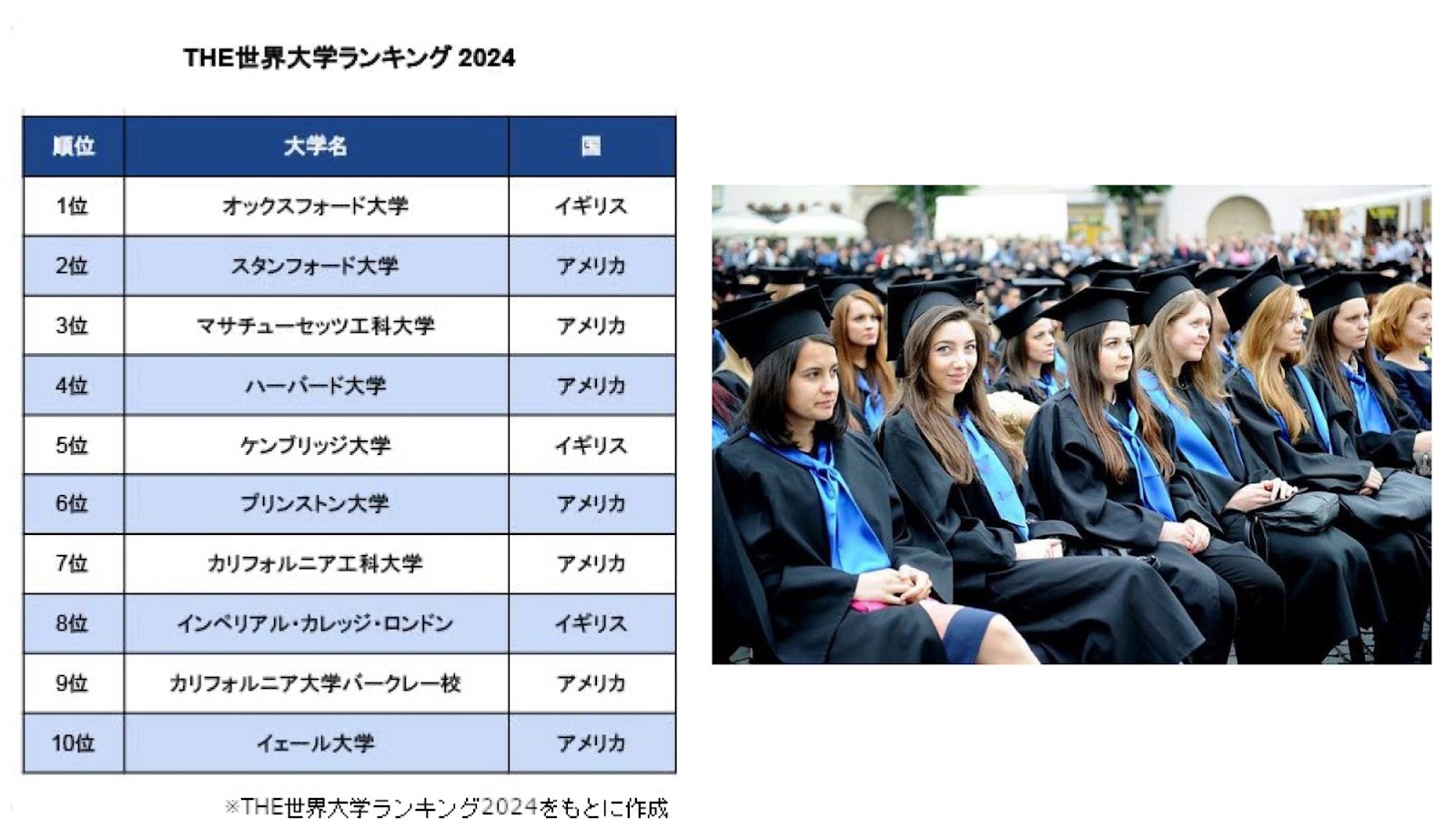

18歳人口の減少で、今後入学者が激減することが確定しており、入学者による収入は減っていく一方、世界のトップ大学は圧倒的な基金収入と寄付を武器に、世界中から優秀な学生や研究者を集めています。

このままでは日本から若者が減るばかりではなく、優秀な日本の人材がどんどん海外に出ていってしまうのではないかと危惧しています。

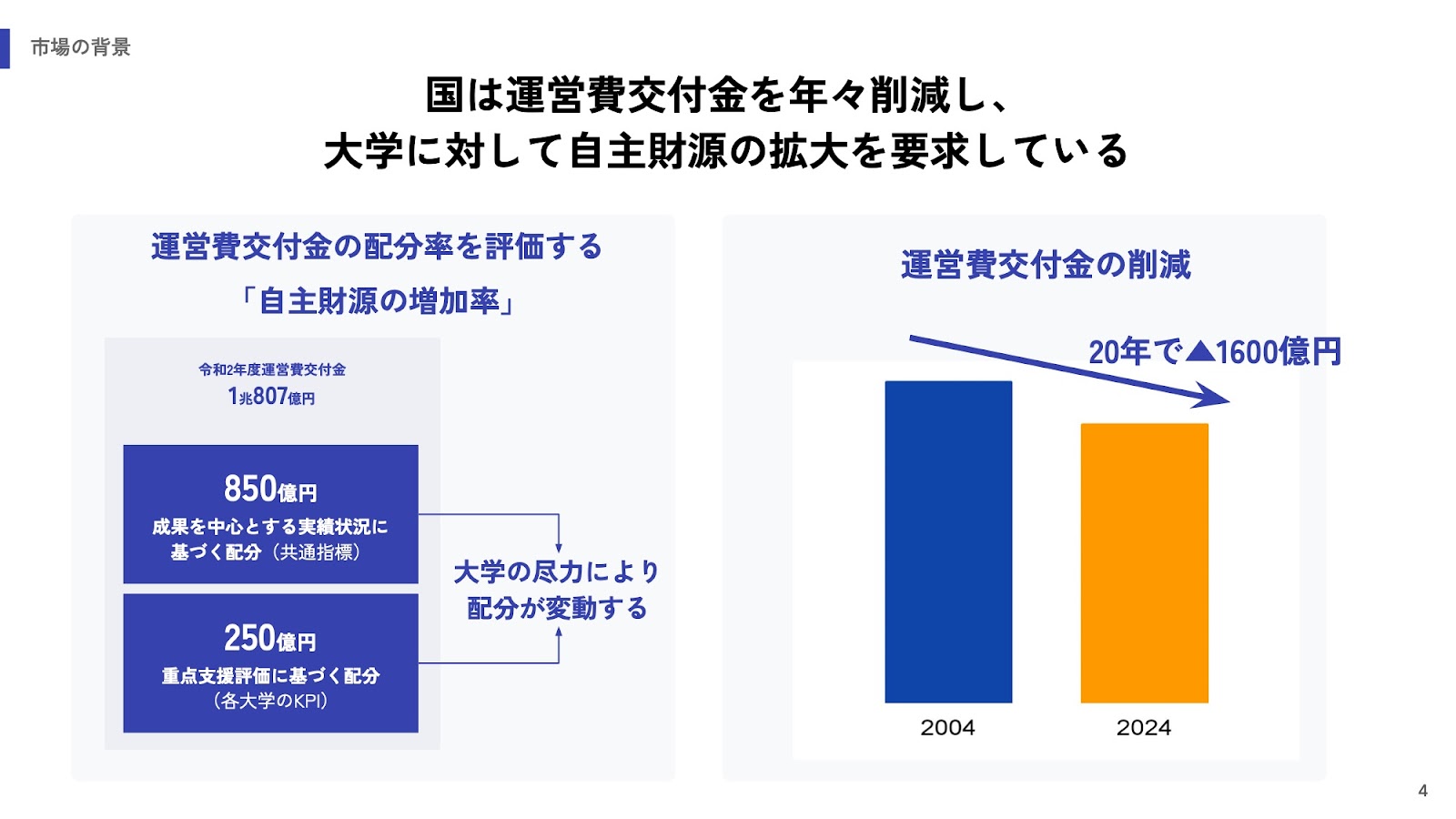

そこで文部科学省は、大学に自主財源の拡大を促すため、国立大学の基盤的経費である運営費交付金を20年間で1,600億円、東大約1校分を削減しました。

▶国立大学の財務悪化や研究力低下が課題 対応策議論開始 文科省 2024年7月30日(NHK)

さらに、運営費交付金の分配率を決定するため、自主財源の増加率をKPIとし、大学間の競争を促してきました。

しかし、大学の人事制度や運営費交付金の既存の仕組みにより、海外大学のように資金調達チームを組織することは、構造上、すぐにはできません。

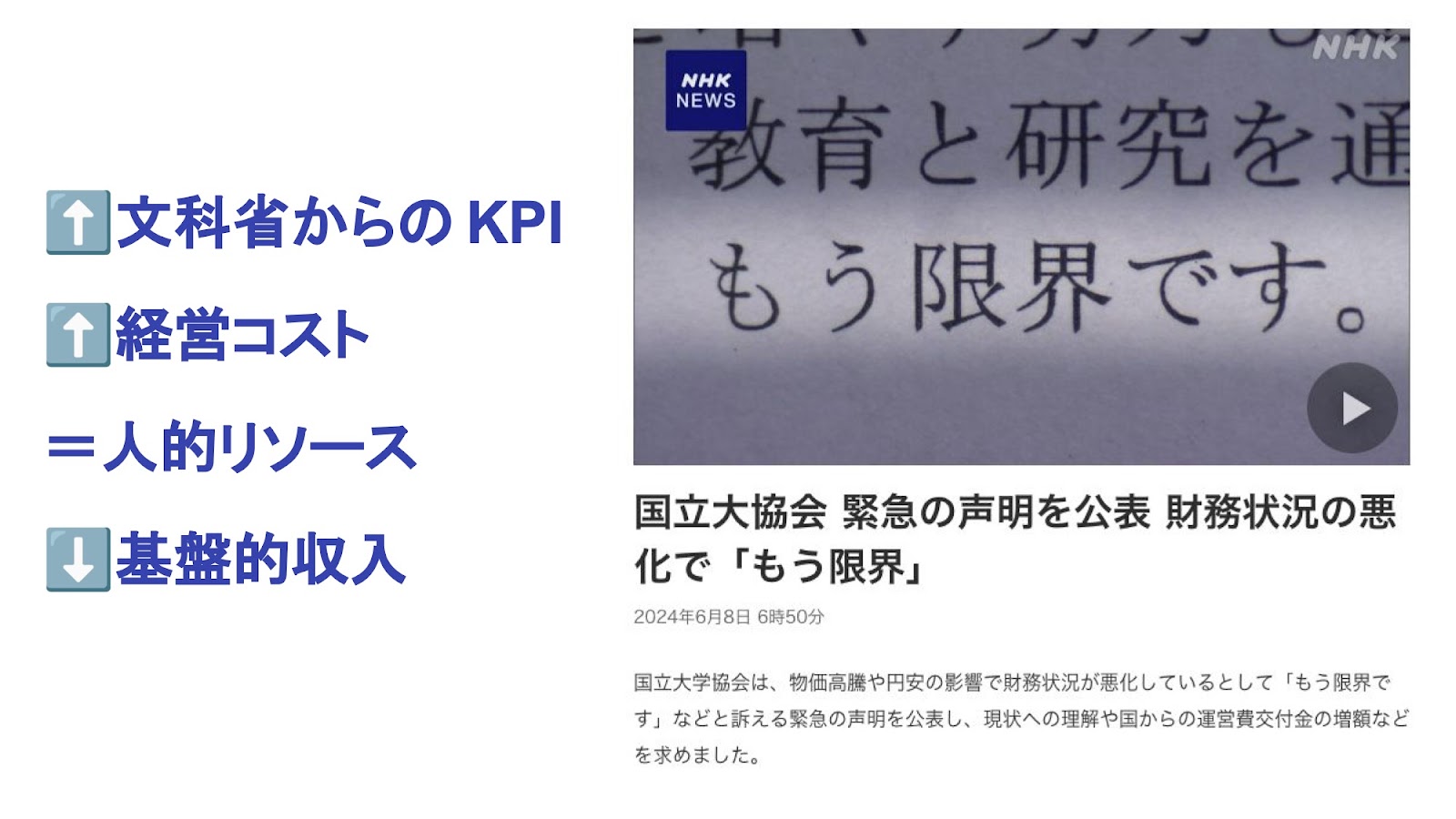

大学の経営状況を整理すると、文部科学省から求められるKPIは年々厳しくなっていて、電気代高騰などで経営コストが上がっているにもかかわらず、 財源を確保するための人的リソースを増やすことは叶わないうえに、運営費交付金という基盤的収入も減っているという状況です。

2024年、国立大学協会から、「もう限界です」という悲鳴のようなプレスリリースが出るというところまで、とうとう来てしてしまいました。

▶「国立大学協会声明 -我が国の輝ける未来のためにー 」の発表について(国立大学協会)

▶国立大協会 緊急の声明を公表 財務状況の悪化で「もう限界」 2024年6月8日(NHK)

大学自らが経営を改善できる唯一のレバーは寄付収入

Alumnoteの存在価値は、大学に代わってリスクを取り、 長期的なファンドレイジングモデルを作れる存在であるということです。

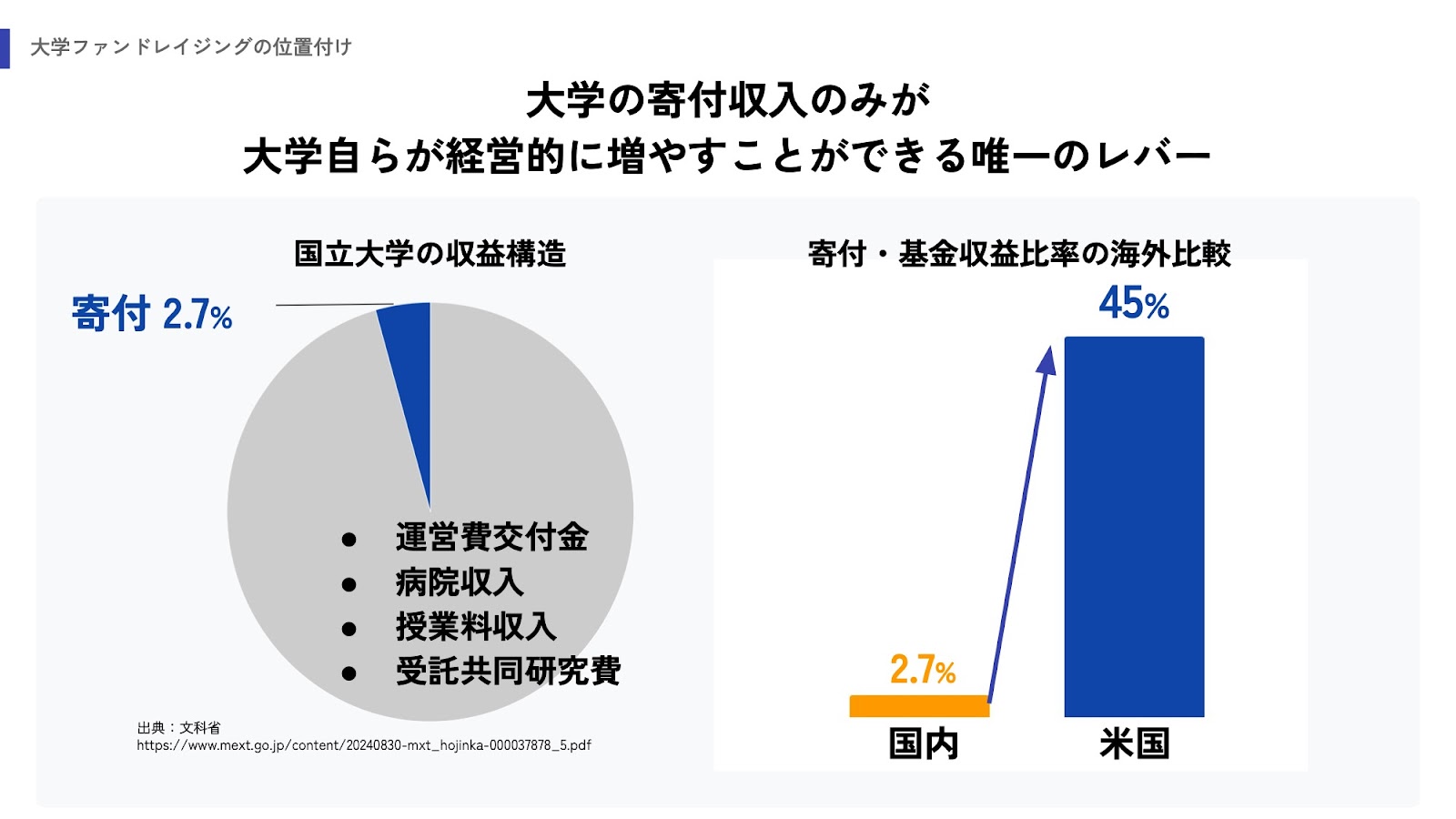

Alumnoteは、大学の寄付収入に注目しています。

運営費交付金、病院収益、学生納付金等は大学の自主努力で増やすのは難しいですが、寄付収入は大学自らが経営を改善できる唯一のレバーであると考えています。

日本の大学の寄付収入は、全体の2.7%しか占めていませんが、アメリカでは45%でアップサイドは非常に大きいと考えています。

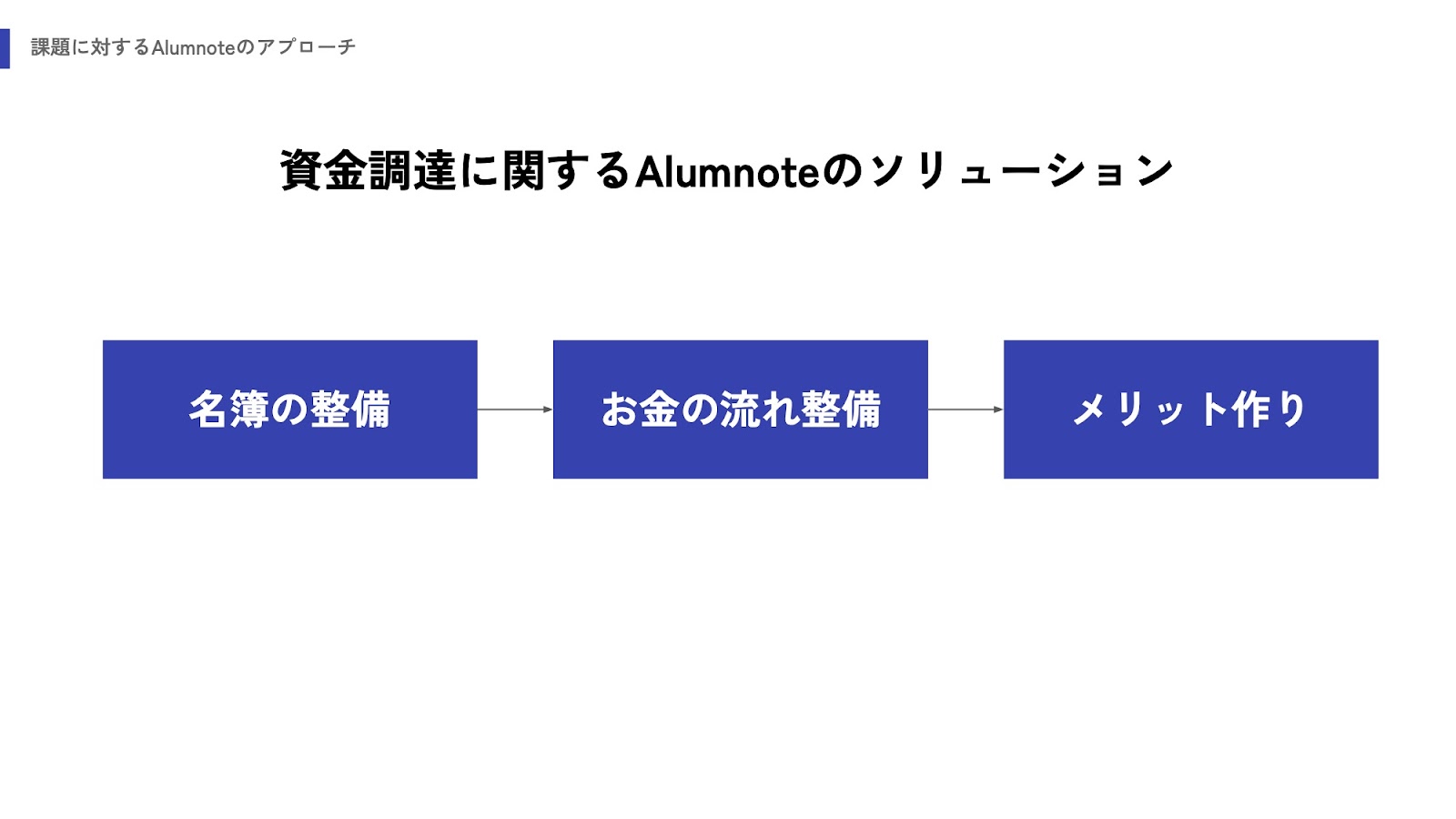

我々の大学のファンドレイジング収入へのソリューションは、「名簿の整備」「お金の流れの整備」「メリット作り」という3つのステップです。

卒業生名簿の未整備という課題

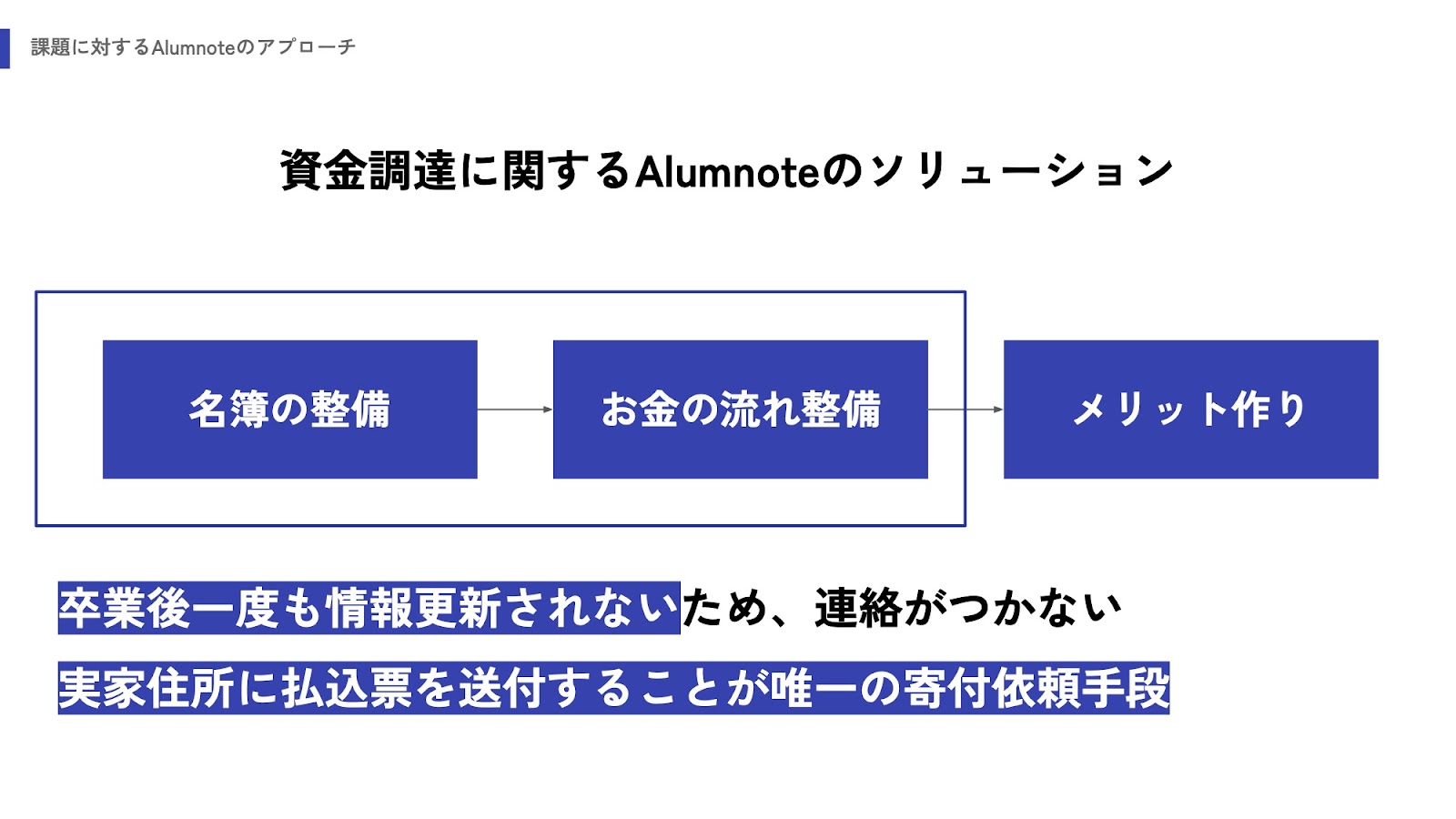

寄付募集における、人手不足以外のもう一つの超致命的な課題は、卒業生名簿が未整備であることです。

皆さんも大学卒業後、一度も情報更新されたことがないかと思います。

そのため、名簿上の住所が学生寮のままになっていたり、200歳や300歳で生きていることになっている人がゴロゴロいたりという状態になってしまっている大学もあります。

名簿がなければ、営業やマーケティングといった活動はできないので、現状、唯一のアウトバウンドの寄付募集手段は、 卒業生の実家に払込用紙を内包した会報誌を送りつけるというものです。

名簿整備と寄付につながるオンラインチャリティイベントを運営

そこで、我々が発明したのが、「Giving Campaign」です。

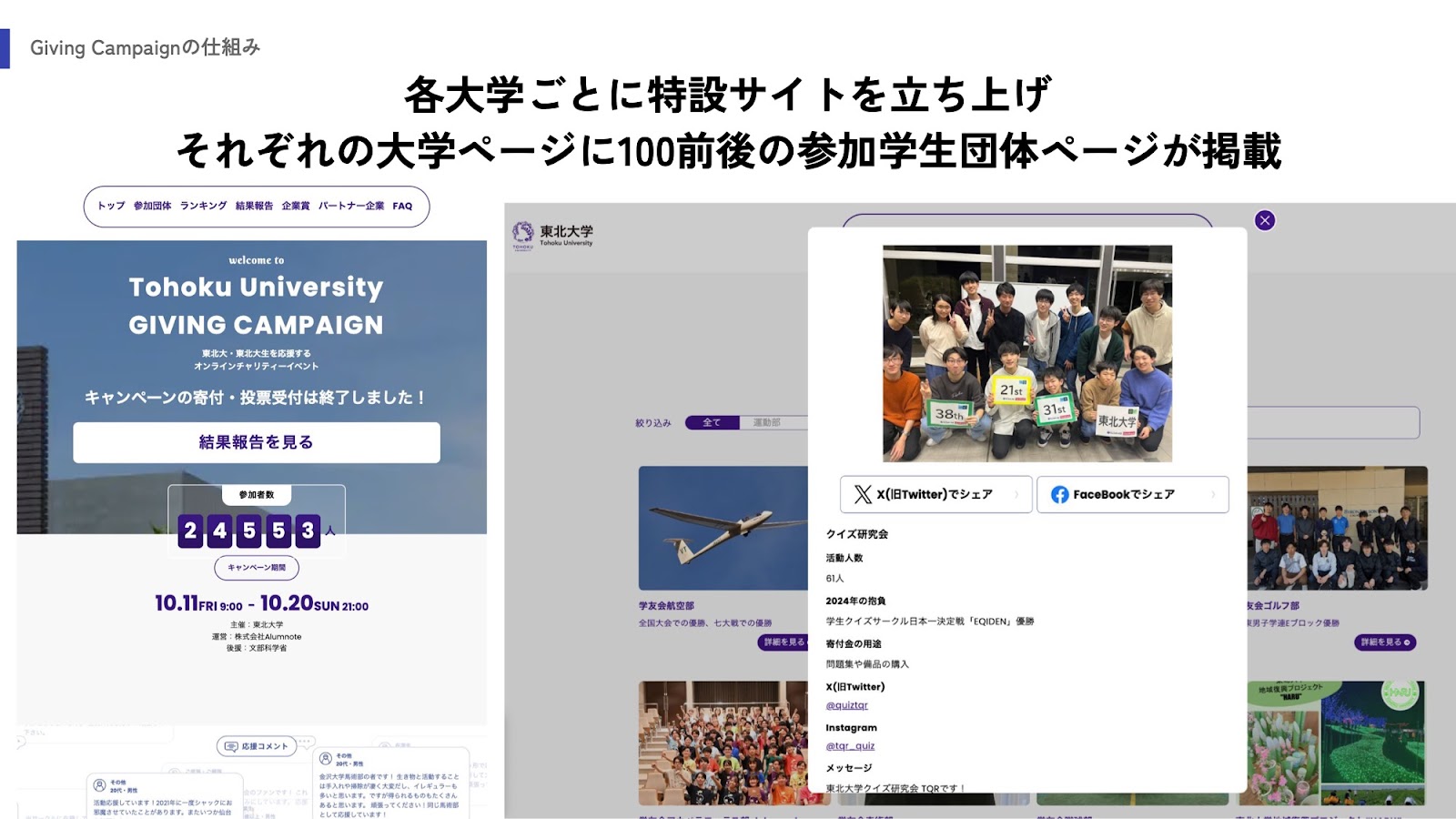

Giving Campaignは、全国の大学で一斉に行う10日間のオンラインチャリティイベントです。

各大学が主催、我々が運営、後援に文部科学省という座組で、寄付文化の醸成と大学ごとの卒業生名簿の整備を最大の目的としています。

各大学のページには、部活動やサークルの情報が掲載され、彼らの活動の支援ができますが、一般的なクラウドファンディングとの最大の差分は、寄付だけではなく「応援投票」という概念がある点です。

寄付文化が根付いていない日本においては、海外のような寄付のみのチャリティイベントはなかなか流行らないだろうと考え、アニメの人気キャラクター投票のような推し活に落とし込み、応援投票という形で学生支援ができる仕組みを構築しました。

例えば、このクイズ研究会の学生たちはイベント期間中、クラスのLINEやSNS、OB・OGメーリングリストを通じて、「寄付とまでは言わないが、1分で済む応援投票を」と自らのネットワークを駆使して、依頼します。

結果、その大学のアルムナイ(卒業生、同窓生)ネットワークに投票行動がどんどん波及します。

イベント終了後、投票結果がランキングになりますが、個人による団体への寄付に加え、投票結果に基づいてAlumnoteから追加で寄付をします。

Alumnoteからの寄付の源泉は、全国の現役学生にリーチすることを目的にしたスポンサー企業からの協賛金です。

投票行動を通じて集まった在校生・卒業生名簿は、自社開発した名簿管理システムに入れて、大学に納品し、大学の通年のファンドレイジング活動に繋げます。

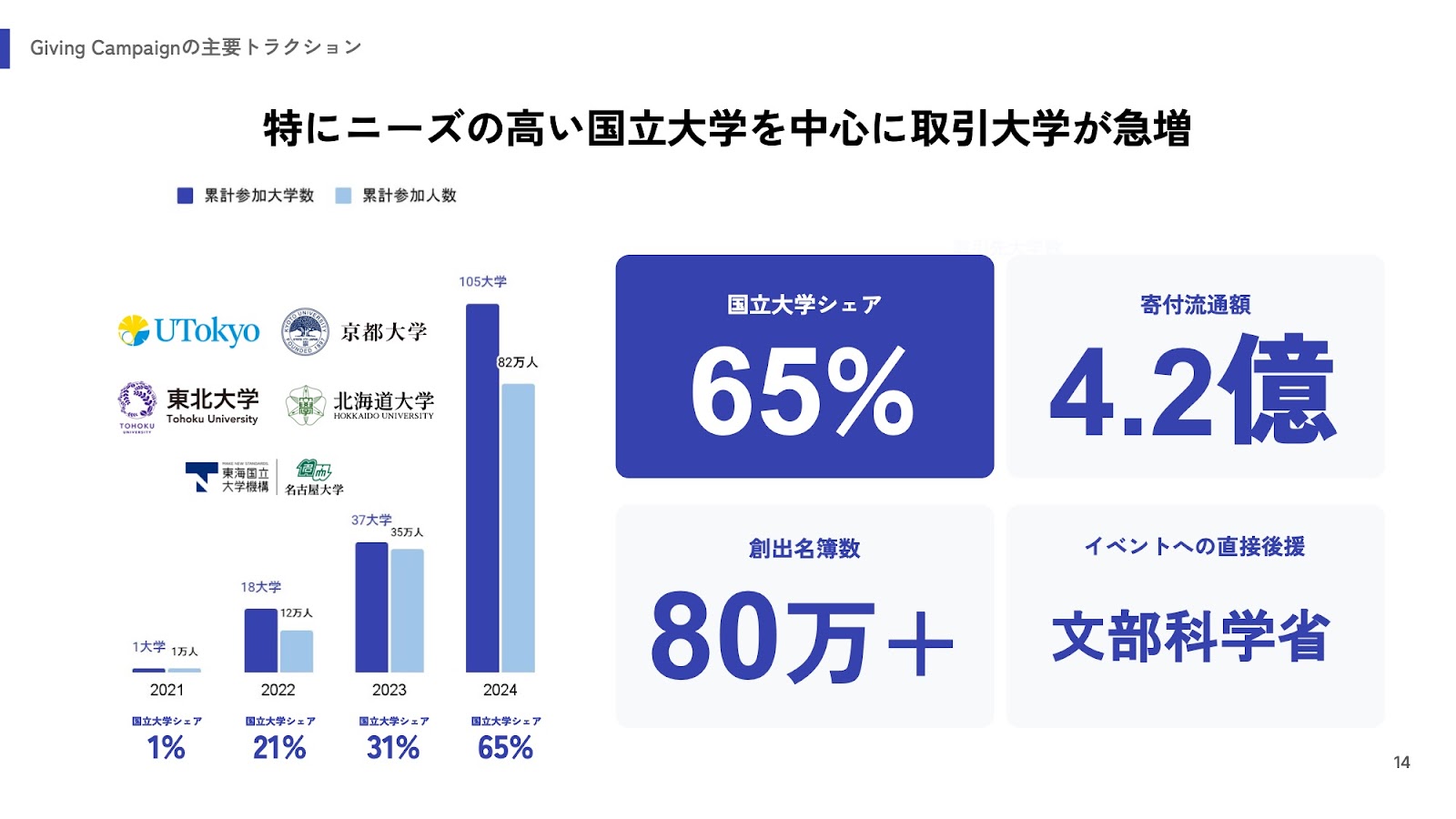

国立大学の65%が参加するイベントに成長

トラクションです。

2024年のGiving Campaign 2024では、大台である100の大学が参加する規模になり、10日間で47万人の大学関係者が参加する結果となりました。

▶【10日間で47万人を動員】Alumnoteが運営する、日本最大級”学生による”資金調達イベントGiving Campaign 2024が無事終了しました(PR TIMES)

何とこのうちの20万人は、現役大学生です。

自分が大学4年生の時、東京大学の1大学で始めた取り組みが、たった4年で国立大学の65%が参加してくれるところまで広がったのは、直近の、国立大学の自主財源への意識向上と、文部科学省からの直接バックアップが大きかったように思います。

大学の資金調達と言えばAlumnote、というところまで来ました。

これ以降は名簿を駆使して、様々な寄付募集に関する通年の取り組みを大学と行ってまいります。

育成クラブへ支払われる「連帯貢献金」がヒントに

一方で、寄付文化は日本にないし、個人寄付市場では時間がかかりそうだと、よく投資家の方に言われます。

実際、 マーケティング的な何かは、これまでなされていなかったわけですから、ゼロから市場を作っていく必要があります。

スタートアップの時間軸にはまるかどうかは、もう少し取り組んでみないと分かりません。

ですから、他の市場からお金を引っ張ってこられないか?

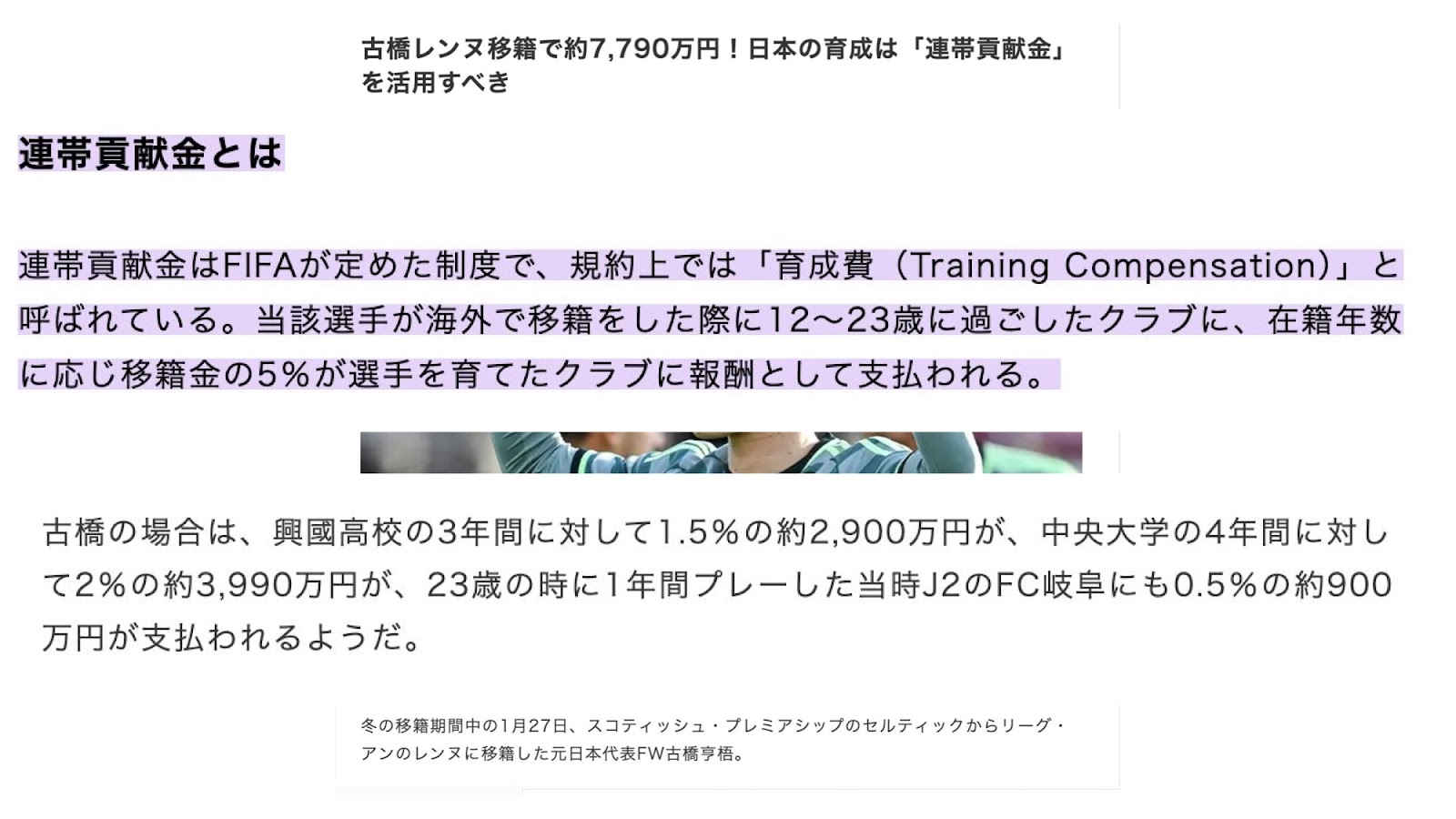

サッカー選手の在籍時に発生する、「連帯貢献金」がヒントになりました。

▶FIFAの「連帯貢献金」制度とサッカー選手の育成促進(生活経済政策研究所)

これはFIFAが定めた制度で、選手が海外クラブに移籍する際、12歳から23歳の間に過ごしたクラブに、選手を育てた報酬として、移籍金の一部が支払われるものです。

古橋 亨梧選手のセルティックからレンヌへの移籍時には、出身高校の興國高等学校に2,900万円、出身大学の中央大学に3,990万円が支払われたそうです。

▶FW古橋亨梧の仏1部移籍で興国高は約2900万円、中央大は約3990万円の「養育費」獲得(日刊ゲンダイ)

HR企業だけでなく大学にも還元を

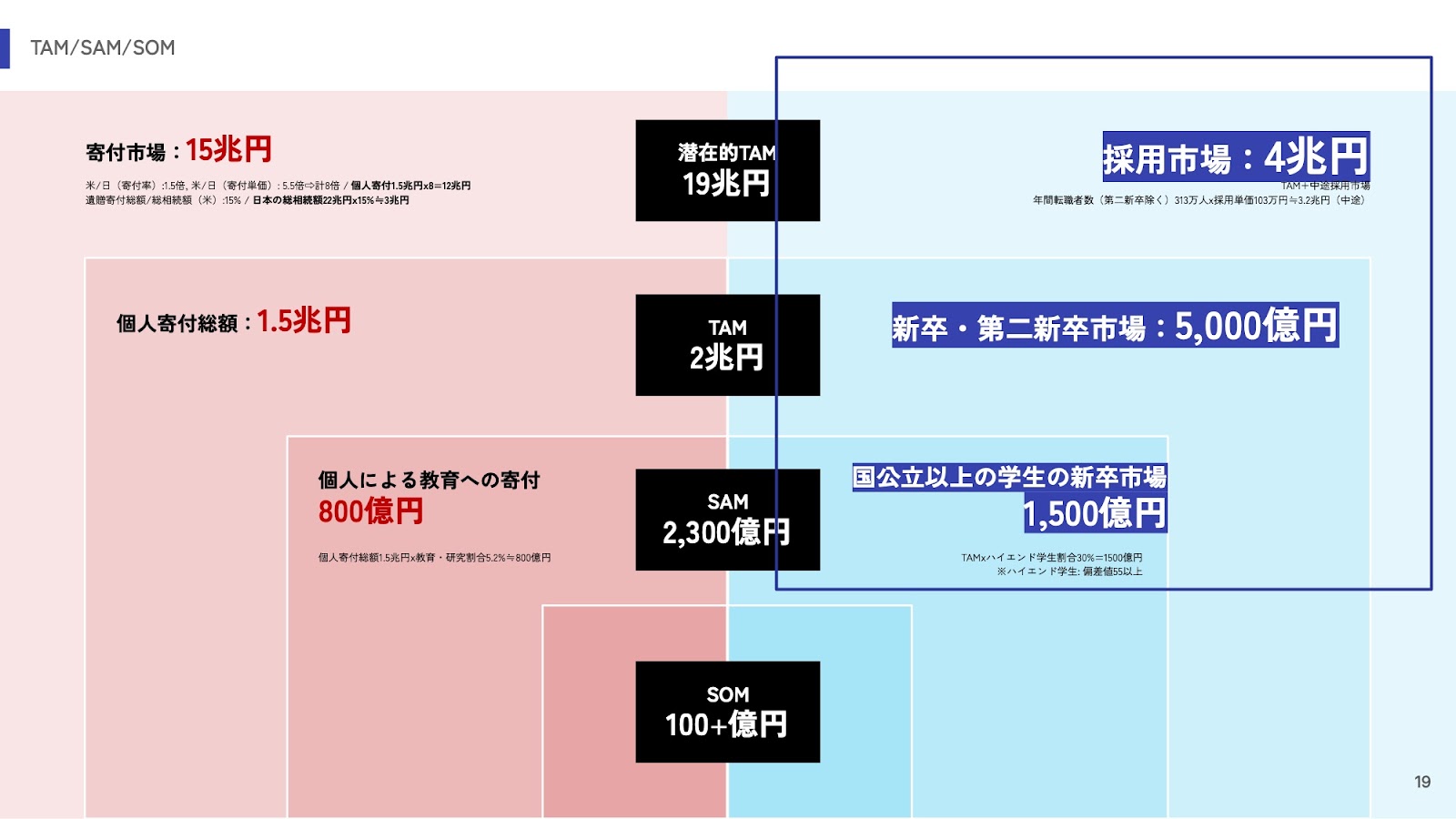

我々は、個人寄付市場と同時に、企業の採用市場にもチャレンジします。

稼ぎすぎているHRプラットフォーマーから大学に、お金を引っ張ってくるイメージです。

大学が学生を育てているのに、最後のマッチングでHR企業が出てきてすべての利益を持っていってしまいますが、大学が企業と学生のマッチングに最後まで立ち会えば、お金は大学に還元されるはずだと思っています。

高い採用費用をエージェントにお支払いの方もたくさんいらっしゃると思いますが、そのお金をどうせなら大学に払いませんか?

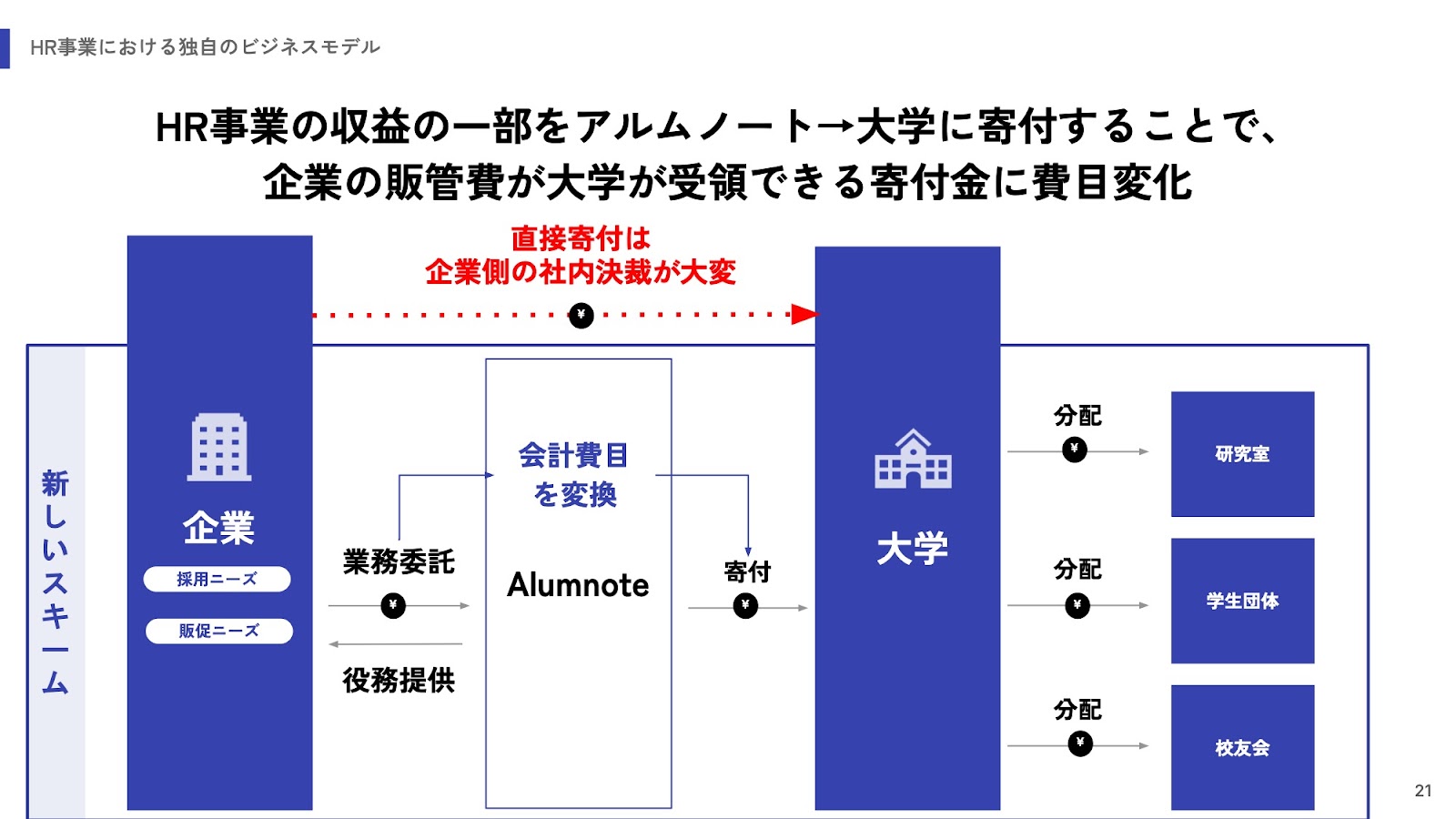

拠出しづらい寄付を販管費に変える仕組み

さらに我々は、大学にお金を還元する新しい仕組みを考案しました。

これまで大学は、寄付という一番ありがたい会計科目でお金をもらうため、企業のCSR部門に直接寄付依頼をしていましたが、当然、企業からすれば寄付というお金は一番拠出しづらいです。

なぜなら、配当やボーナスにお金をあてがわなければいけない、さらに、寄付からはリターンがない。

そこで企業から我々が業務委託を請け負い、我々が役務を提供し、その収益の一部をAlumnoteから寄付する形にすることで、企業の販管費が寄付に変換される仕組みを作りました。

大学との取り組みで繋がった5万人の学生と実証パートナー40社と一緒に、既に我々のプラットフォーム上で取り組みはスタートしており、今年4月に正式にプロダクトローンチ予定です。

次世代の教育に資本を回す

現在、国立大学の65%が弊社のGiving Campaignに参加している状態ですが、大学オフィシャルタイアップという強みを活かし、5年以内に日本の学生の50%が使うサービスを立ち上げ、億円単位の寄付を大学に行います。

次世代の教育に資本を回して、未知を切り拓く力をすべての次世代に。

どうもありがとうございました。

(終)

▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEで配信しています。友だち申請はこちらから!

▶過去のカタパルトライブ中継のアーカイブも見られます! ICCのYouTubeチャンネルはこちらから!

編集チーム:小林 雅/浅郷 浩子/小林 弘美/正能 由佳/戸田 秀成