いまやICCサミットの1つの顔となったアワードプログラム。そのなかでもフード & ドリンクアワードのアルムナイが先日、ICCオフィスにて初イベントを開催しました。出展者がフード & ドリンクを持参し、議論しあったこの夜の模様をレポートします。ぜひご覧ください!

ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2025は、2025年9月1日〜9月4日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページをご覧ください。

さる6月23日、ICCオフィスにてフード & ドリンク アワードの初となるアルムナイイベントが開催されました。このアワードは2021年9月に始まり、7回目となったICC FUKUOKA 2025では、過去最大といえる盛り上がりを見せました。

どんなアワードなのか!? その様子がすぐにわかるドキュメンタリー動画がこちらです。

毎回15社前後、通算で出展企業も100を越え、オフィシャル審査員とゲスト審査員による審査員は70名越え。それを何度も重ねていった結果、過去の登壇者が集まるFacebookページができ、お互いを訪問するような関係が生まれてくるのを目にするようになりました。

ICCのアワードの出展を経験したことのある方ならご存じかと思いますが、オンラインの説明会、ひたすら準備する日々があり、自分たちのプロダクトを伝え続ける耐久マラソンのような会期があり、ICC FUKUOKA 2025から始まったCo-Creation Nightあり、感動のアワードファイナルありと、アワード出展者は大忙し。

そんな大変な日々をともに過ごし、同志という感覚はできるけれども、その場限りにならないようにと生まれたのがこのアルムナイの目的。それぞれ自分の場所に戻っても、知見を伝え学びあい、励ましあい、相談しあうことが持続的にできるようにとアルムナイが発足し、アワード初のアルムナイイベントが企画されました。

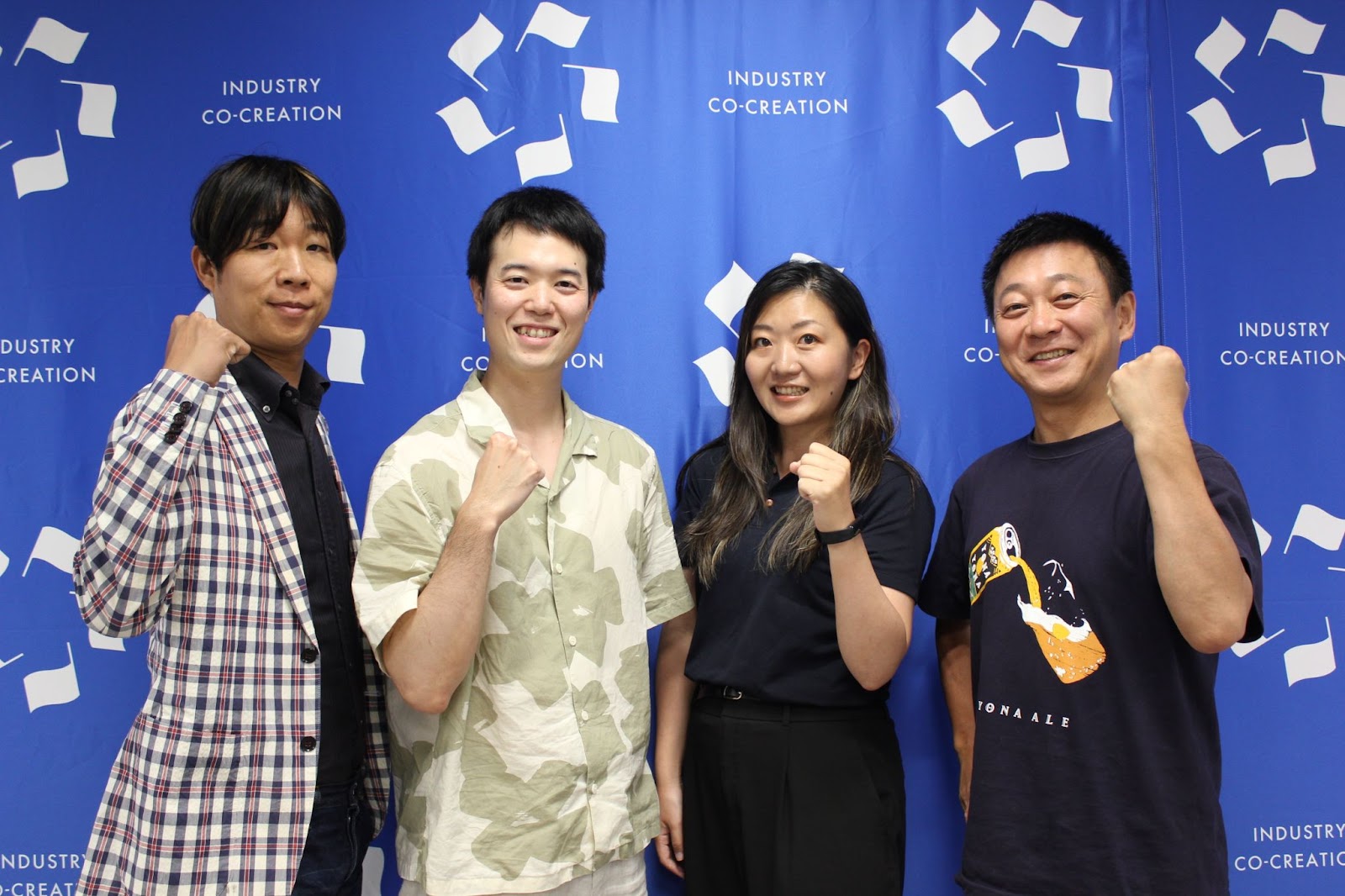

2025年6月23日の月曜の夜、出展者、出展企業、SAKE AWARDからの出展者、審査員次回参加のメンバーも加わって、なんと60名超が参加、アワード会場での熱気が思い出されるような、ものづくりへの想いを確かめあうような夜となりました。

イベントはパネルディスカッションとラウンドテーブル、持ち寄ったフードやドリンクの試食や、交流会といったボリュームたっぷりのメニューで行われました。その様子をこのレポートではお伝えします。

パネルディスカッション「実践知から読み解く日本の食産業の可能性」

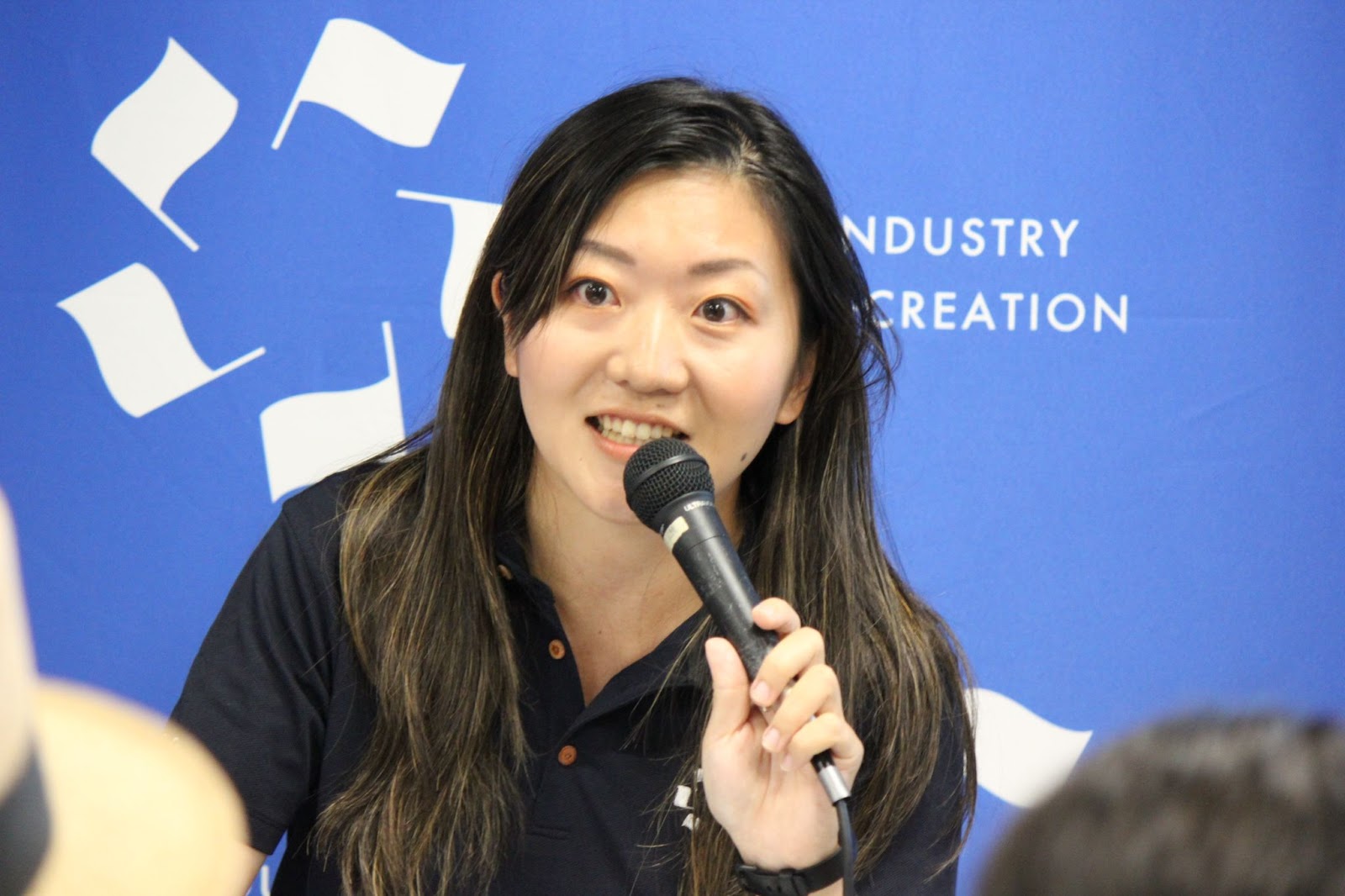

モデレーターを務めたのは、フード & ドリンクアワードの統括、朴 理沙さん。「実践知から読み解く日本の食産業の可能性」というテーマで、頼れる経営者の先輩のお三方に、事前にそれぞれサブテーマを設定して解説をいただき、それぞれ質疑応答が行われました。

オフレコの内容も多いかと思いますので、ここではさわりだけご紹介します。

「販路開拓の成功&失敗談〜卸・EC・直販のリアリティ」をテーマに話したベースフード橋本 舜さんは、定期購買からコンビニ販売、オンラインからオフラインに至るまでの意思決定のプロセスを説明。へぇ!と思う話が続々と明かされました。

「顧客とどうつながるか?ファンを生む“体験”や関係づくりのヒント〜」というテーマで語ったヤッホーブルーイング井手 直行さんは、「超宴」以前の話から、ファンの口コミがどんなふうに広がっていったか、それよりも先に自分や社員がまず共感することが大切と語りました。

「食のグローバル店内〜ローカルから世界へ〜」をテーマに解説した平和酒造 山本 典正さんは、日本酒の輸出の状況と、それに伴い現地に足を運ぶことの大切さを熱弁。ローカルから世界へどう羽ばたくかをみんなで議論したいと呼びかけました。

会場からのQ&Aも盛り上がりました。審査員の吉野家 田中 安人さんは、「ベースフード橋本さんは流れるような説明でしたが、すべて計画通りになっているのですか? 井手さん山本さんは顧客の声を聴きながらストーリーを作ったりするのでしょうか?」と質問。

「主食をおいしくして、安くしていっただけ。複雑なビジネスではないです。スタートアップの作戦はミッションを作ったところで9割決まっている」と橋本さんが答えると「やっていきながら、そこに向かう道で出てきた面白そうなところをふくらませていく”エフェクチュエーション”が僕らのやり方かな」と井手さんは回答。

一方、山本さんは、「衰退産業でど田舎にいたので、マイナスからのスタート。産業の分析から始めると業界のパイを奪うことはできなくて、作って増やすことだと考えました。そしていいものを造る、マーケットインよりプロダクトアウトの発想です。クラフトビールを造る社員が現れたという、人による偶然性もあります」

リージョナル・フィッシュの梅川さん「戦略を考えるにあたって、参考にしたものや他の人の戦略はありますか?」

橋本さん「いろんな理由が言われていますが、DeNAでガラケーからスマホへの転換を見ていて、重い、高い、電池持ち悪いという課題をクリアして、ネットが使えるスマホが普及していった。そこで、普通の食は栄養が偏っている、値段が手頃になっておいしくなれば完全栄養食が良い、みたいになるだろうなと思いました」

井手さん「アメリカは日本より10年早くクラフトビールが伸びて、それが勇気になった。ファンイベントのモデルは、僕は個人的にバイクに乗るのですが、マーケティングの先生に2009年位に、よなよなエールのファンはハーレーダビッドソンのファンに似ているねと言われたことから。

バイクのマーケットが萎んでも、彼らは縮小しない。ファンイベントでは人を集めている。これだ!と思ってやったのが2010年の最初のイベント。大手と機能性や価格で勝負していなくて、人生にこのバイクが必要、仲間を作る、みたいなところに親和性を感じて参考にしました」

山本さん「日本酒をメジャーにしたくて、ビール産業から学んだところがあります。もともと日本酒の蔵でしたが、私たちに『平和クラフト』ができて、クラフトビールのファンと近いカルチャーがいいなと思いました。日本酒業界はホテルの中でやるイベントが多いのですが、SAKE PARKのイベントは2日間で30社、約1.5万人も集まる。

食事も楽しめる平和どぶろく兜町醸造所を作ったのは、ビールのブルワリーパブに発想を得たからです。かつて海外から来たビールが日本人が作るようになり広まったように、世界で日本酒を造って広めることで日本酒をメジャーにすることができないかと考えています。そういう戦略をビール産業から学ばせてもらっています」

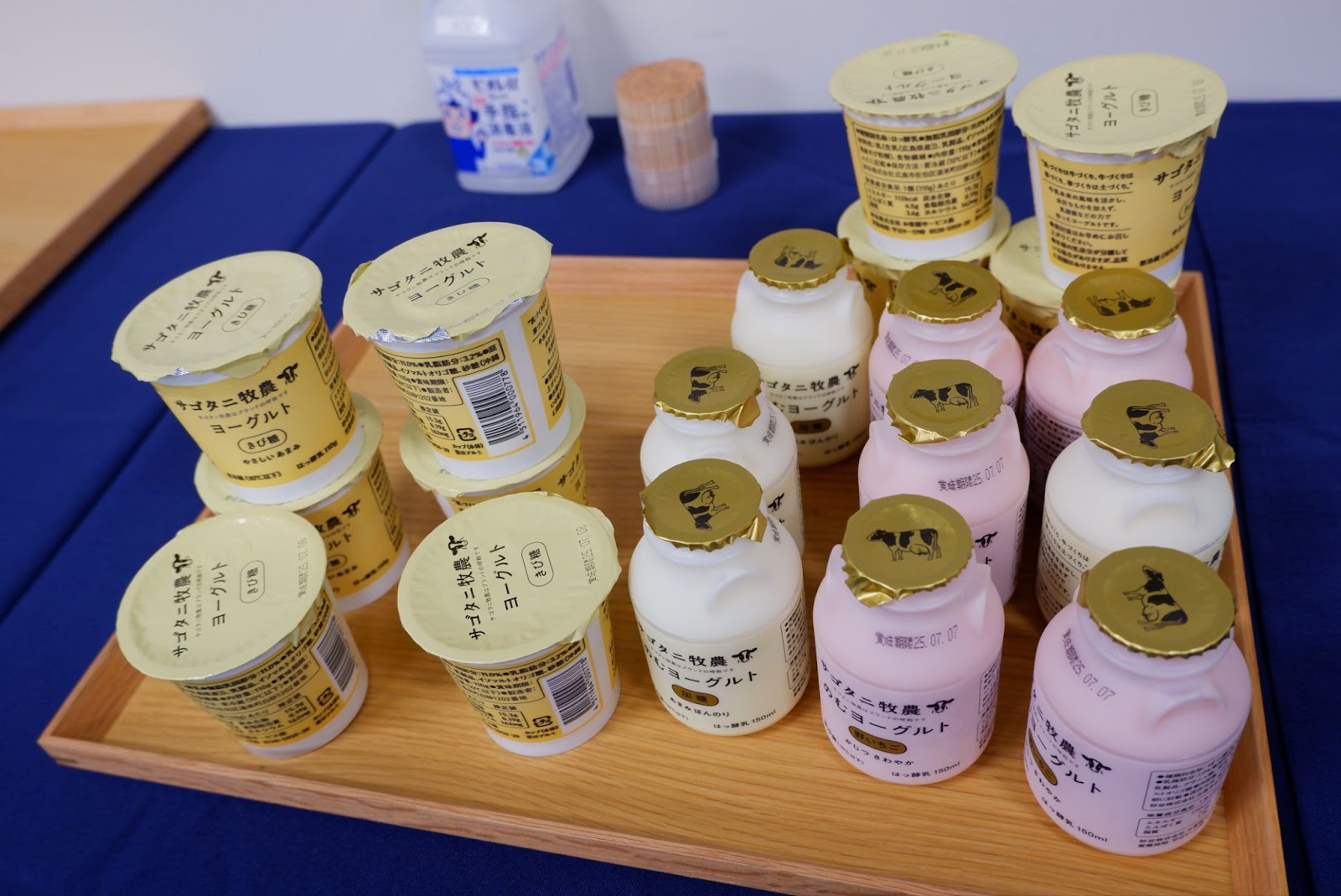

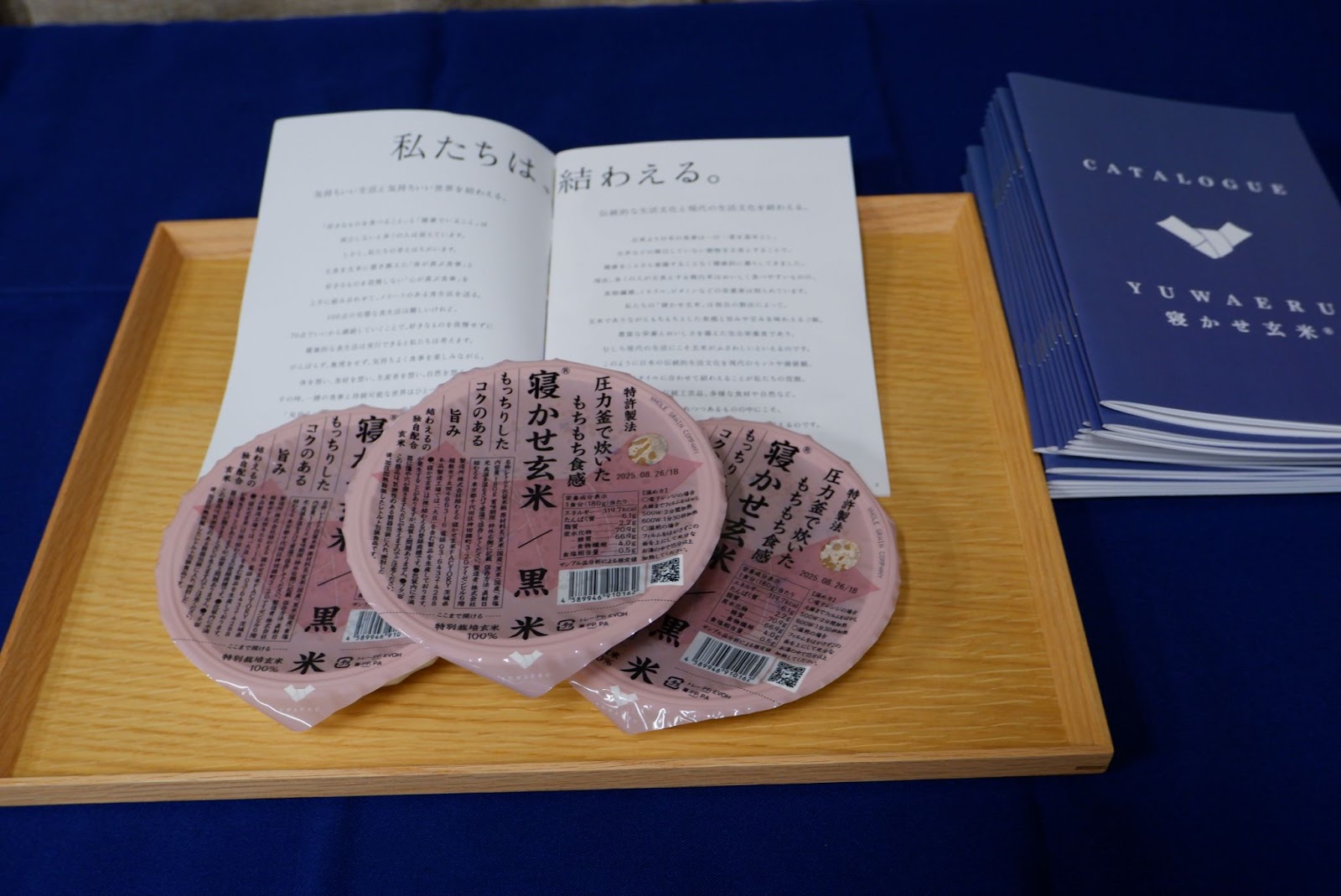

フード&ドリンクが大集合!

▶︎Off Trail Wild Caught 2024/丹波山村のジビエブランド“タバジビエ”とのコラボ第3弾!(Far Yeast Brewing Company)

ICC FUKUOKA 2025からの取り組みとして、出品プロダクトの情報をまとめたNotionページもできました。購入ページへのリンクもあります。ぜひご覧ください!

ラウンドテーブルで議論!

お互いの作っている素敵なプロダクトを知ったあとは、選択方式で議論したいテーマをディスカッションするラウンドテーブル。テーマは4つに分かれました。

- 【顧客接点】顧客とどうつながるか? 〜ファンを生む“体験”や関係づくりのヒント〜が2組

- 【販路開拓】販路開拓の成功&失敗談 〜卸・EC・直販のリアリティ〜

- 【グローバル】食のグローバル展開 〜ローカルから世界へ〜

- 【地域資源】地域との関係性と商品化 〜「地元資源」をどう商品に落とし込むか〜

以上5組に分かれて、活発な議論がスタート。時間を延長してじっくり話し込みました。

約40分の議論のあと、各テーブルからどんな内容かを代表者がまとめて発表しました。

地域資源を語り合ったチーム、AGRIST斎藤 潤一さんは「人口減、過疎地だからうまくいかないとマイナスに捉えず、Makuakeなどさまざまなサービスを使い、地域資源をブランディングやマーケティングで生かしていける時代なので、それができれば地域の価値になるという話をしました」

食のグローバル展開を議論した常陸風月堂 藤田さんは「アメリカで40年、牛丼が売れなかったと聞きました。海外進出でも20年、30年続けないと根付かないと感じ、誰と組むか、いかにコミュニケーションを重ねるかが大事という話になりました」

「販路開拓の成功&失敗談」を議論したグループの、次回初参加New Classic片山 純さんは「自社ECが最も利益率が低いという話を橋本さんから聞いて驚きました。僕はトルティーヤを日本の主食にしようとしていますが…相当長い道のりだということがわかりました」

橋本さんはそれを補足して「メーカーが自社ECをしない理由は、広告宣伝費がかかり利益率が低いから。ここにいるプレイヤーは大量生産ではないから、単価が上げられて、自社ECの広告費が払える、という話もしました!」

顧客とどうつながるか?を議論したグループ①リージョナルフィッシュ梅川さんは「スープストックは『世の中の体温をあげる』というシンプルな理念を伝え続けるというのを、松尾(真継、青曜社)さんから聞きました。論理的な思考より右脳的なエモさのほうがわかりやすく、それが浸透して正解になるまでやること、それが世の中を動かすのだなと思いました」

同じく顧客とどうつながるか?を議論したグループ②AlgaleX高田 大地さんは「自分自身、社内の人が心から信じているのか、プロダクトがいくらよかろうと、それをまずやらないと売り上げにつながらない。だから社内の心を上げていこうと思いました」

てんちょ井手さんは「顧客にどう伝えるか、HOWの質問がまず出ていましたが、HOWの前に、自分たちが本当に成し遂げたいことがあるか、いいと思っているかが大事。ICCに参加しているうちのスタッフもそうで、参加回数が増すごとにICCが大好きで、熱くなっている。そういう人たちがいるから僕らも熱くなりますよね。HOWは後からでもいいんです!」

まだまだ話し足りない雰囲気のなか議論は終了、てんちょの乾杯で、交流会がスタート!

この日のために遠方から駆けつけてきてくださった人もたくさんいました。大企業の経営者も、地域で頑張る生産者も、ここでは全員対等、全員真剣です。楽しそうな様子は写真でぜひご覧ください。

終了時間に近づき、持ち回りのクロージングスピーチタイム。次回アワードに挑戦する方々のフレッシュなスピーチあり、それを温かい拍手で迎える先輩たちの言葉がありました。

そもそものアワードのはじまりは、フード系の参加者も増えてきて、マルシェみたいな企画ができそうということでした。その後のコロナ禍もあって、ICCサミット会期中の立食パーティーもできないなかで食の満足度を上げるソリューションとして、また何よりも生産者や作り手の現場に足を運んで体験することの重要性を伝えたいというのがありました。

そして本格始動したアワードは、熱意のある参加者と審査員とスタッフが集まり、ICCならではのプレゼンの機会&カタパルトのように順位を決める仕組みで成長が加速。プロダクトの良さを改めて考え伝える機会となり、同じ時代の生産者たちとつながり、切磋琢磨し学びあう場が生まれています。

どんなに説明されるよりも一口でわかる驚きや喜び、それに加えて、実際に作っている人が商品が生まれた背景や工夫を聞けるぜいたくさというのは、アワードで審査員の皆さんが口をそろえるところ。審査員でなくてもアワード会場に行くのを楽しみにしている方も多いのではないでしょうか。

生産者の方々は、普段はスポットライトから遠いにもかかわらず、誰も見ていなくても手を抜かず、日々すごいものを作り続けています。そんな皆さんのフード & ドリンクアワードファイナルでの涙と笑顔は、会場で味わった人々の賞賛や感動、応援の声が伝わったからではないでしょうか。

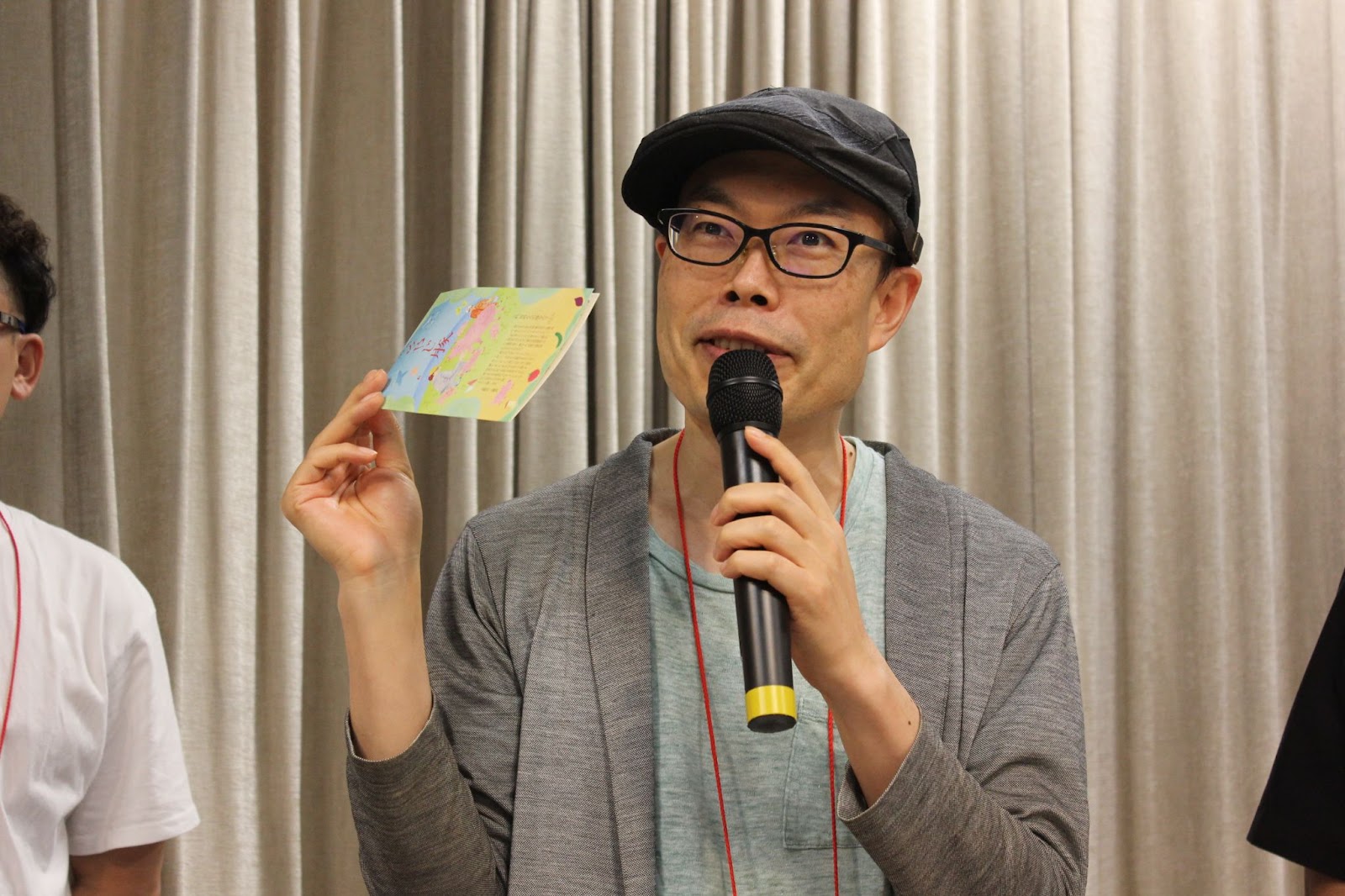

クロージングスピーチはフード & ドリンクアワードを作った、ICC代表の小林 雅から。

「はじめは、満足度がなかなか上がらないランチの弁当の代わりになるのでは?ぐらいに思っていました。

食は身近なものだったにもかかわらず、ずっと都会で生産者の努力などを知らない世界で生きてきて、ICCで初めて、最初の一口、一瞬1秒の体験で判断されてしまう、シビアな食の世界を知りました。

このフード & ドリンクアワードが、そんな厳しい世界で戦っている、常に努力と評価にさらされる皆さんの活力になるような、誇りに思えるようなイベントにできればと思っています」

ICCサミットの新しい顔として成長し続けるこのアワードプログラム、フード & ドリンクだけでなく、デザイン & イノベーション、SAKE、ガーディアンと、いずれも体験型プログラムとして、高い評価を集めています。ICCサミットのプログラムでラインナップをご確認いただき、ぜひご注目ください。

参加企業も通算100組を超えるなか、すべての企業が順調なわけではなく、素晴らしいものを作っていても残念ながら廃業となったところもあります。継続的に知見を共有しあうアルムナイのネットワークが、少しでも成長への支えとなればと思います。

次回で8回目となるフード & ドリンクアワードは、会場を拡張して、出展企業も過去最大となる見通しです。ぜひご期待ください。以上、アルムナイイベント会場から浅郷がお送りしました。

(終)

編集チーム:小林 雅/浅郷 浩子/戸田 秀成