▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEで配信しています。友だち申請はこちらから!

▶過去のカタパルトライブ中継のアーカイブも見られます! ICCのYouTubeチャンネルはこちらから!

ICC FUKUOKA 2025 カタパルト・グランプリに登壇した、リディラバ 安部 敏樹さんのプレゼンテーション動画【日本発、社会課題解決のエコシステムで新たな産業創出を目指す「リディラバ」】の文字起こし版をお届けします。ぜひご覧ください!

ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2025は、2025年9月1日〜9月4日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページのアップデートをお待ちください。

本セッションのオフィシャルサポーターはAGSコンサルティングです。

▶【速報】アフリカから誠実な努力が報われる世界を!信用スコアで車両購入を支援する「HAKKI AFRICA」がカタパルト・グランプリ優勝!(ICC FUKUOKA 2025)

▼

【登壇者情報】

2025年2月17〜20日開催

ICC FUKUOKA 2025

Session 6A

CATAPULT GRAND PRIX (カタパルト・グランプリ)- 強者が勢揃い –

Sponsored by AGSコンサルティング

安部 敏樹

リディラバ

代表理事/代表取締役

公式HP | 公式X | 個人X

1987年生まれ。2009年、東京大学在学中に社会問題をツアーにして発信・共有するプラットフォーム「リディラバ」を設立。2012-2015年、東京大学教養学部にて1・2年生向けに社会起業の授業を教えた。特技はマグロを素手で取ること。現在では、中学・高校の修学旅行・研修にスタディーツアーを提供する教育旅行事業、企業の人材育成研修などで社会課題の現場へ越境体験を提供する企業研修事業などを展開。2018年からは社会問題の構造を伝える会員制の調査報道Webメディア「リディラバジャーナル」をメディア・コミュニティ事業として開始した。さらに2020年からは、企業や省庁・自治体と連携し、社会課題解決に向けた資源投入を行なう事業開発・政策立案事業も手掛けている。設立以来15年間、400種類以上の社会課題を各事業の中で扱ってきた。2017年、米誌「Forbes(フォーブス)」が選ぶアジアを代表するU-30に選出。2024年、世界経済フォーラム「ヤング・グローバル・リーダーズ」に社会起業家として選出。著書『いつかリーダーになる君たちへ』(日経BP社)『日本につけるクスリ』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)『みんながんばってるのになんで世の中「問題だらけ」なの?:知識ゼロからの社会課題入門』(NewsPicksパブリッシング)

▲

安部 敏樹さん 皆さん、こんにちは。

リディラバの安部 敏樹です。

私は、ICCサミットのカタパルト・グランプリは8年ぶりの登壇となるため、非常に感慨深いと感じて今、立っています。

2017年のICCサミット FUKUOKAには、前回登壇したソーシャルグッド・カタパルトはなくて、このカタパルト・グランプリしかありませんでした。

さらに言うと、社会性を持つ事業を作る人がこんなに集まって、共創が実現されているという状況も、7年前にはなかったからです。

日本社会がそれを強く必要としているから、動きが変わってきているのだと思っています。

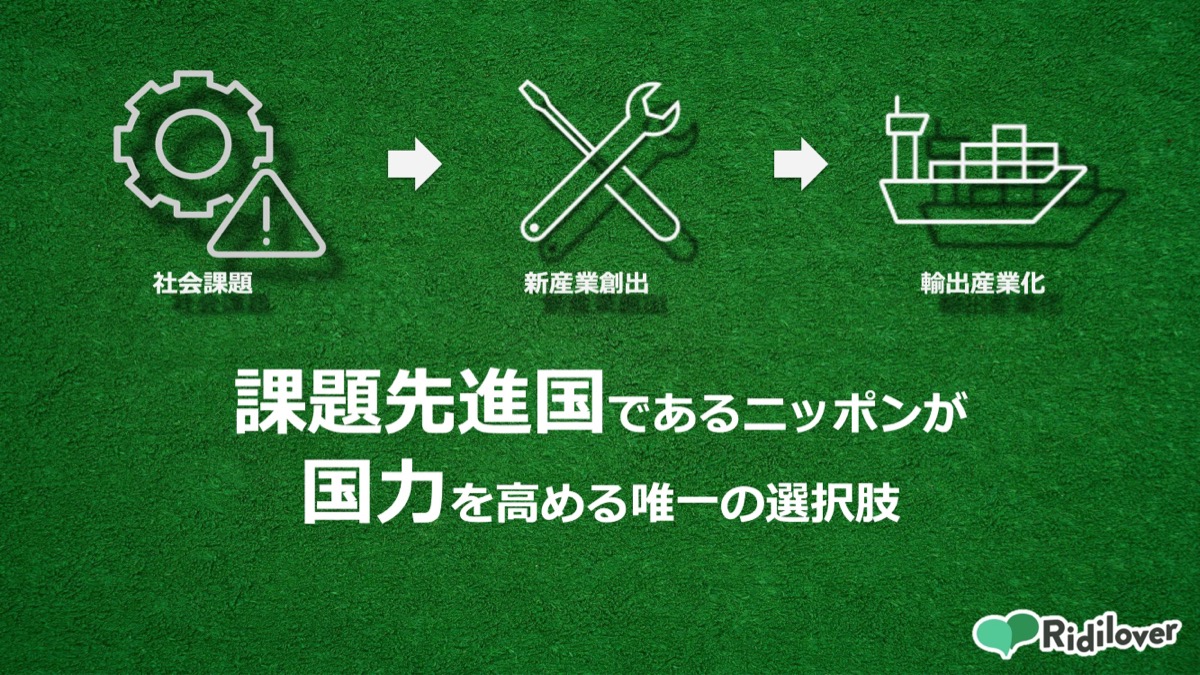

社会課題を解決する、それが産業になっていく。

今日、危機に直面する日本だからこそできる、日本モデルの新しい経済エコシステムの話を皆さんにさせていただきます。

社会課題を考えるきっかけ作りや政策実現に貢献

改めて、自己紹介させていただきます。

リディラバは、「社会課題を、みんなものに。」というスローガンを掲げて活動する事業体です。

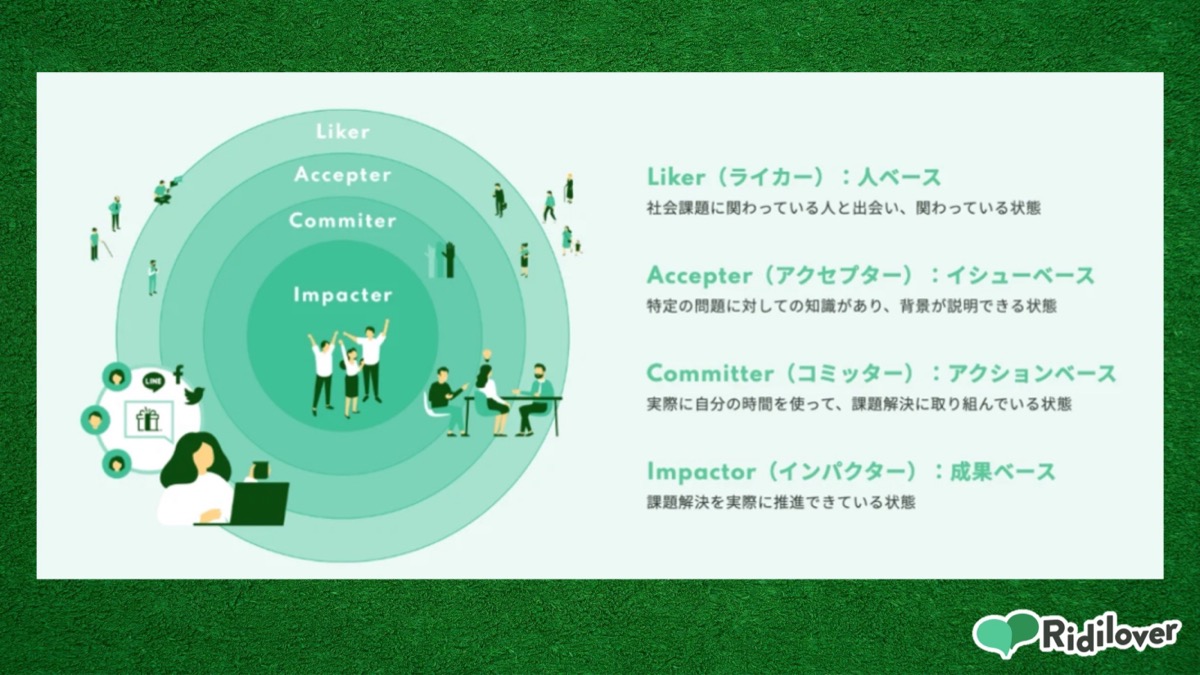

テレビやネットメディアで、ほんの数分でもいいので社会課題について考えてもらうきっかけを作るという薄く広い関心から、ビジネスとしてフルコミットしてもらう深い関与まで、幅広い形で関わりを作ってきて15年になります。

我々の祖業は、スタディツアー(SDGs/社会問題スタディツアー)の旅行業や調査報道事業(リディラバジャーナル)です。

スタディツアーの事業では、年間1万人以上の子どもが、社会問題の現場に足を運んでいます。

テーマも、食品ロスから貧困、薬物依存まで幅広く扱っています。

今、1学年の人数が100万人なので、1万人ということは、毎年ある世代の国民の1%が社会問題の現場に行くようになっているということです。

我々は、パートナーシップを結ぶ400以上の社会問題の現場から情報を取得し、更新し続けています。

その情報を統合して構造的に分析した上で、データベース化しています。

我々には日常的な事業を通しての往来があるので、低コストでこれらの情報をアップデートし続けられています。

日本国内の社会問題の関係図を常に更新し続けている、世界で唯一のデータベースプラットフォームです。

それゆえに、政策や事業の社会的インパクトを測定評価したり、提案したりすることが可能な立ち位置を取るようになってきました。

社会課題の深刻度は増すばかり

そんな社会課題の専門家として、今、日本が直面している状況をお伝えします。

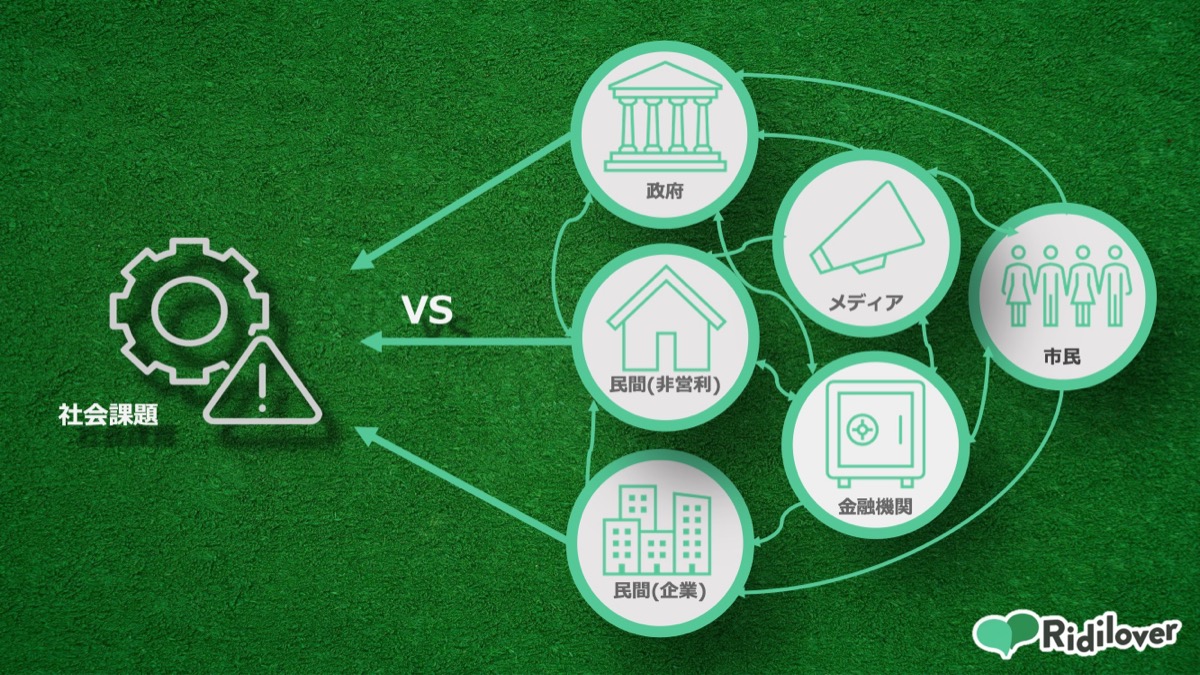

従来、社会課題に取り組んできたのは主に、政府と民間の非営利セクターでした。

しかし、高齢化と人口減少で社会が複雑化する中で、社会課題の解決難易度はどんどん高まっています。

他方で、それを担う政府としては、長期的には税収減少が見込まれており、縦割り構造の打破は難しく、複雑化する問題への対応は困難になっています。

NPOの数も、2017年をピークに減少傾向です。

一方、社会問題の深刻度が増しています。

例えばこれは、児童虐待の通告件数ですが、30年で200倍になり、20万件を超えています。

▶令和4年度 児童相談所における児童虐待相談対応件数(速報値)(こども家庭庁)

毎年、過去最高を更新し続けています。

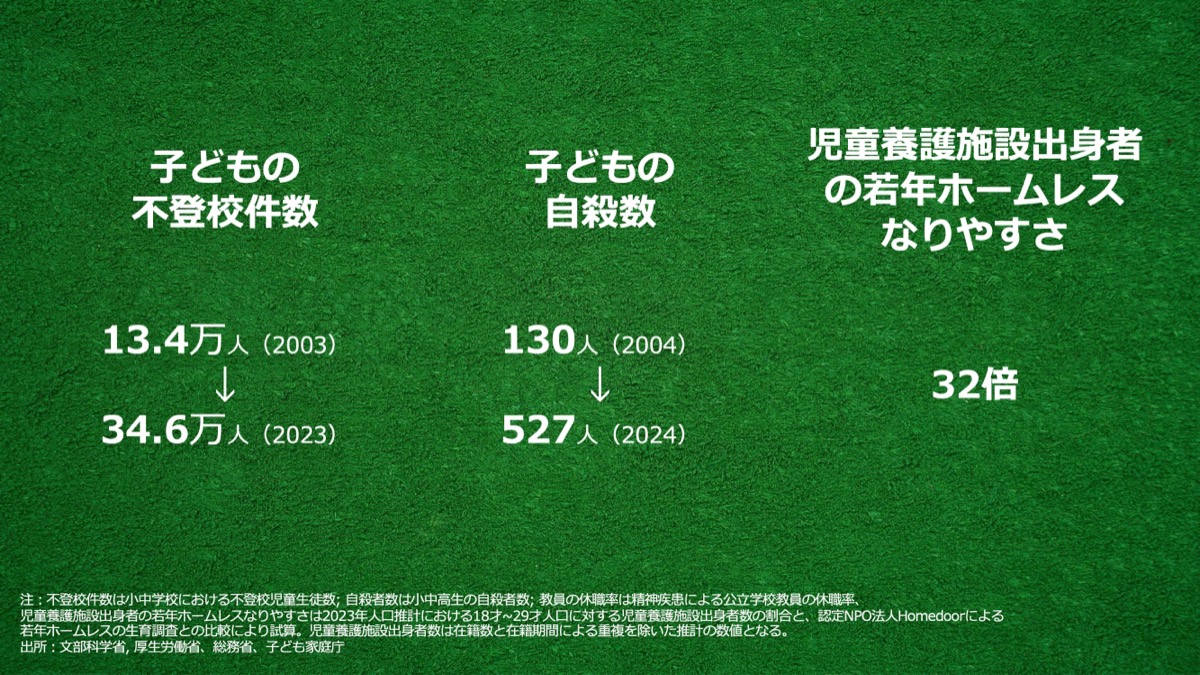

不登校の子どもの数は20年で2.5倍、自殺する子どもの数は4倍です。

▶令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要(文部科学省)

▶子どもの自殺過去最多 目立つ「学校原因」、異変察知急ぐ 2025/01/29(日本経済新聞)

私たちの推計では、施設出身の子どもたちがホームレスになるなりやすさは、30倍以上になっています。

しかも、少子化で子どもが減っているのに、です。

社会課題は構造的、循環的、再生産的になった

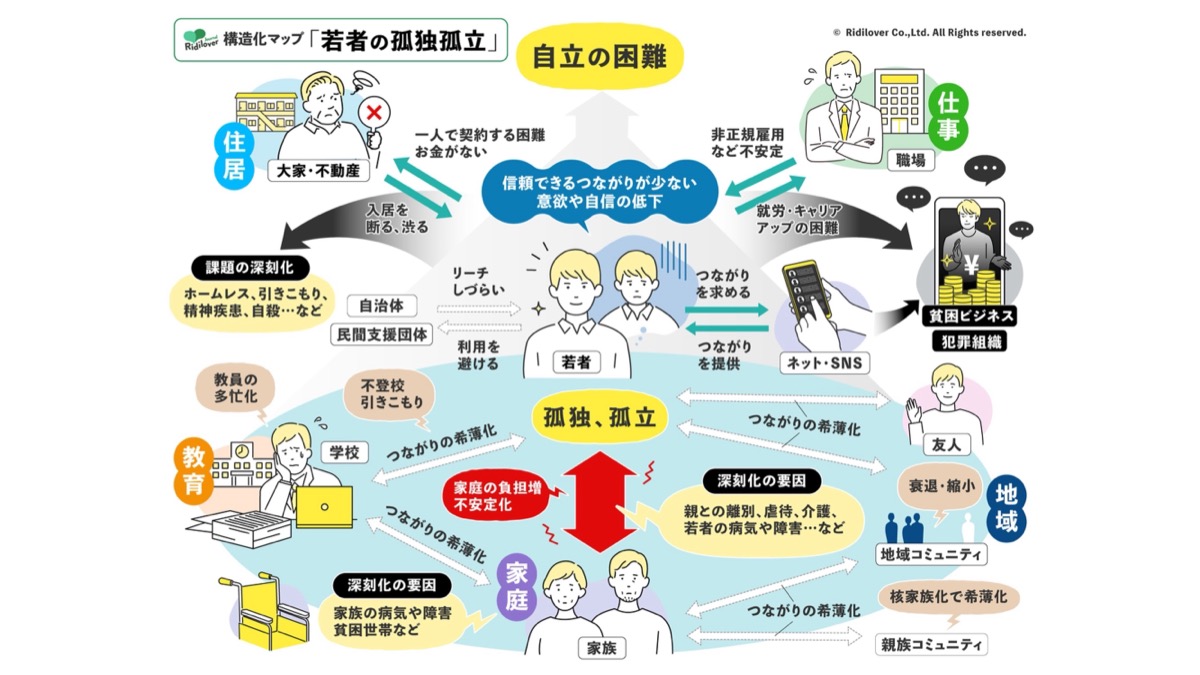

児童虐待や不登校、自殺…、問題はこれらにとどまりません。

闇バイトからの犯罪行為、非正規雇用の雇い止め、引きこもりの増加、地域コミュニティの衰退、核家族化による子育てリソースの減少、教員の多忙化、これらは問題の原因であり、また、結果でもあります。

言い換えれば、現代の社会課題は構造的、循環的、再生産的となりました。

状況は時間経過と共にどんどん悪化していきます。

つまり、社会課題は日に日に大きくなっていくということですね。

一方、リソースが限られていて、効率的な縦割りもできないのが現状です。

これらに対して個別のプレイヤーが対処するだけでは、どうしても不十分です。

社会課題と同様、構造的、循環的、再生産的なエコシステムで解決していく必要があります。

社会的価値評価でインパクトファンド設立を支援

どうやって解決するか、戦略の方向性はある程度見えてきています。

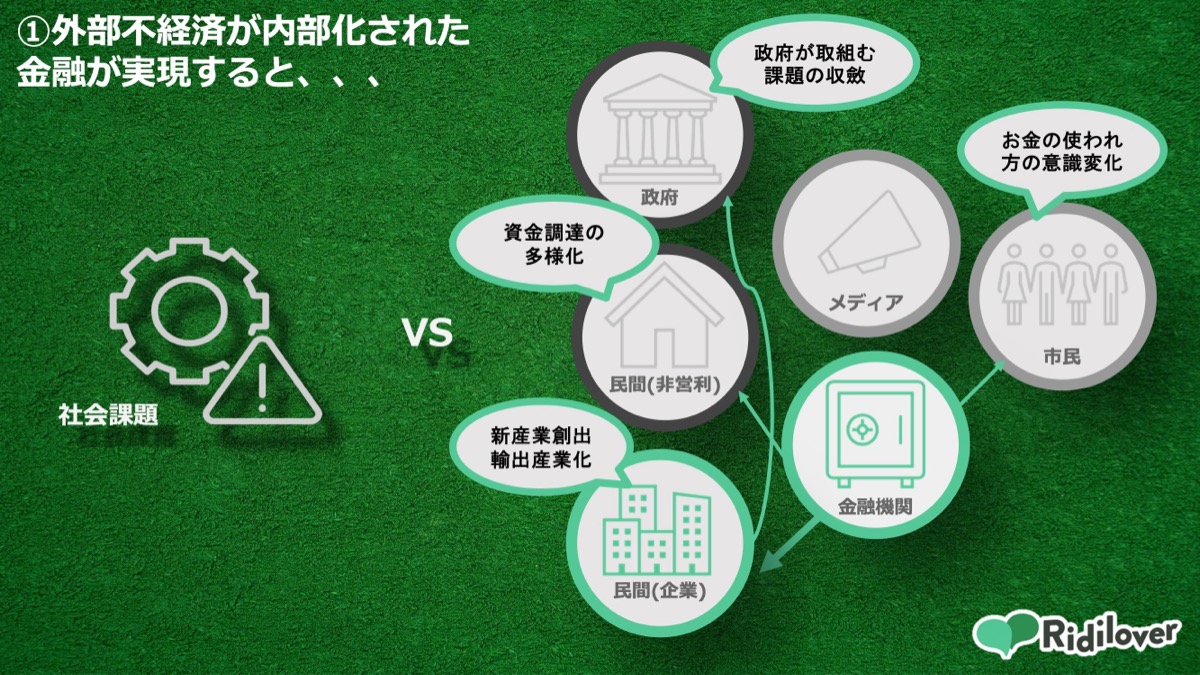

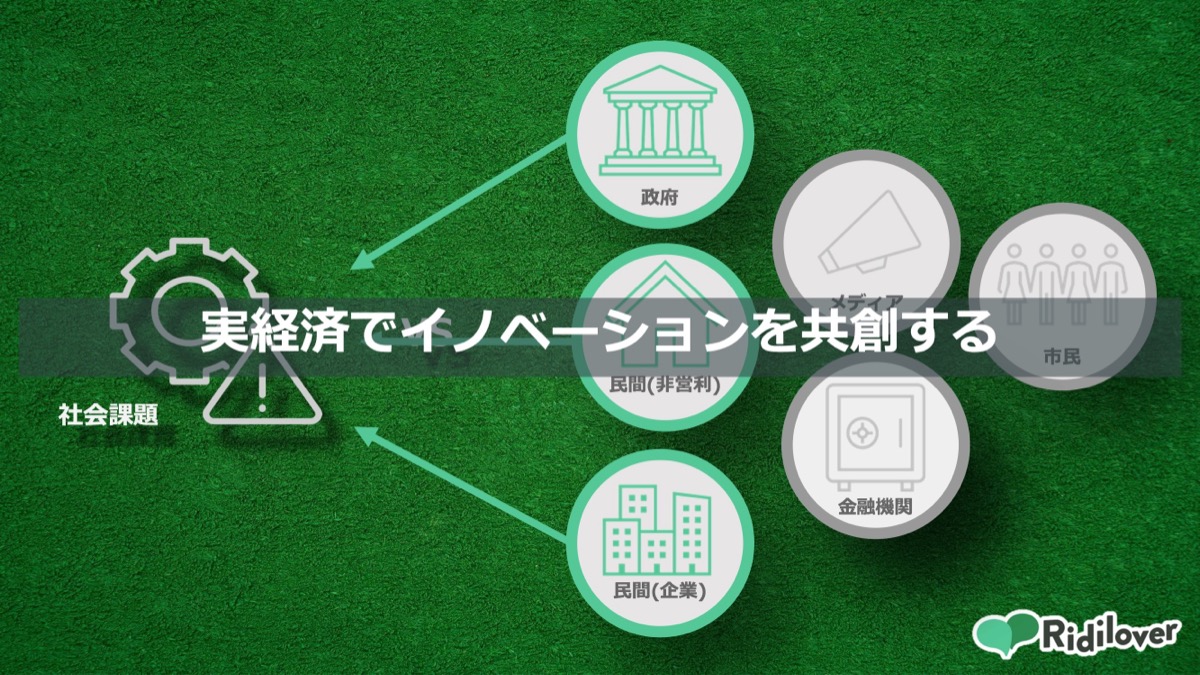

問題解決のキープレイヤーは、今日ここにいらっしゃる皆さんのような民間事業者を含めたチームアップです。

市民がしっかりと消費、投資、投票、寄付、主張などあらゆる形で伝え、間をつなぐのは金融やメディアの仕事です。

市民や国民の思いを、具体的な事業の推進力に変えていくのです。

理想は、これらが有機的につながり、エコシステムとして問題解決を支えていくことです。

しかし実際のところ、目詰まりを起こしている場所が1つあります。

それが、金融機関やアセットオーナーから民間事業者への資金拠出です。

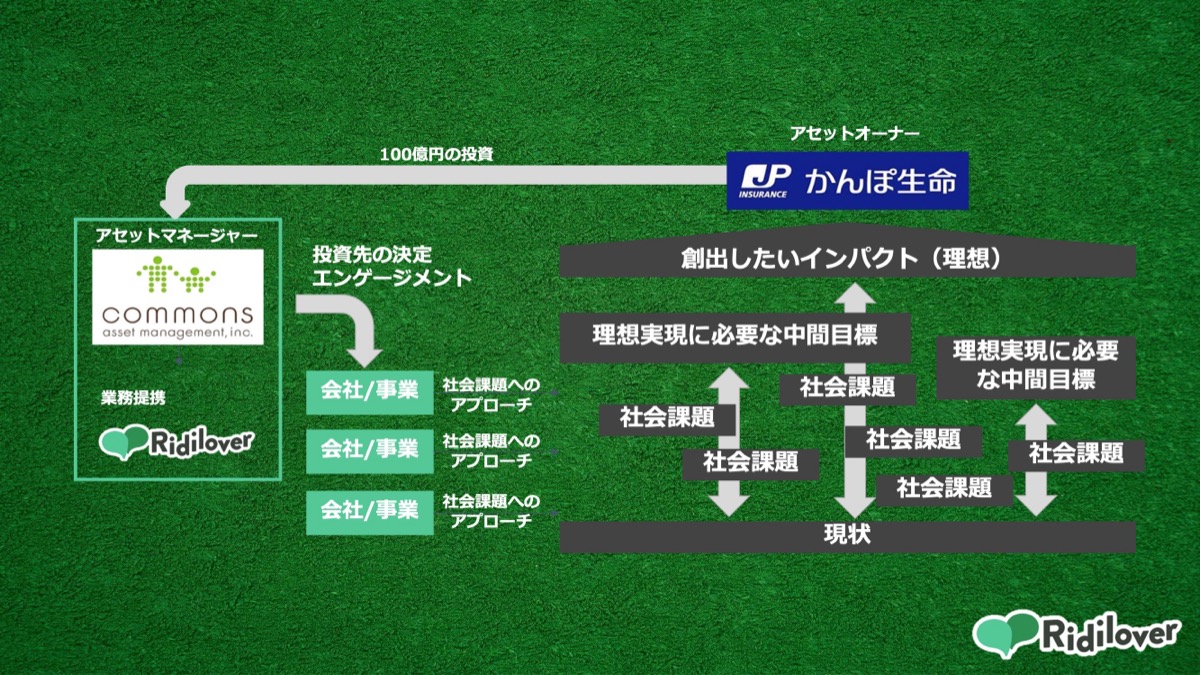

そこで我々が紹介したい事例は、外部不経済(※) の内部化を目指す金融の形です。

▶編集注:外部不経済とは、ある企業や消費者の経済活動が、市場取引によらずに第三者に不利益・損害を与えること。例えば、公害問題などがある(リディラバより)。

これまで、きちんとモニタリングされてこなかった社会的価値を測ることで長期の事業性を再評価し、非財務情報として株価に組み込んでいくという、新しい金融のあり方です。

かんぽ生命保険、コモンズ投信と一緒に100億円でスタートした上場企業向けのファンド(コモンズ・インパクトファンド ~共創~)は、今は130億円になりました。

▶「コモンズ・インパクトファンド ~共創~」 2023-2024アニュアルレポート発行のお知らせ(コモンズ投信)

かんぽ生命のお金は、地域に住む人々の思いが乗った、郵便局を通したお金です。

日本の資産を、海外だけではなく日本の地域の課題解決にも寄与させようと思い、このファンドを立ち上げました。

これまで、投資家への経済的リターンを最大化するためのモニタリングの仕組みはありましたが、社会的価値のモニタリング手法はなかったのです。

資金を集中投資すべきポイントはどこか

一方、我々のインパクト投資のモニタリングの仕組みを導入することで、投資家たちも社会の未来を共創できるようになりました。

なぜ我々ができるのか、それは社会課題の専門家として集中投資するべきポイントを構造的に押さえているからです。

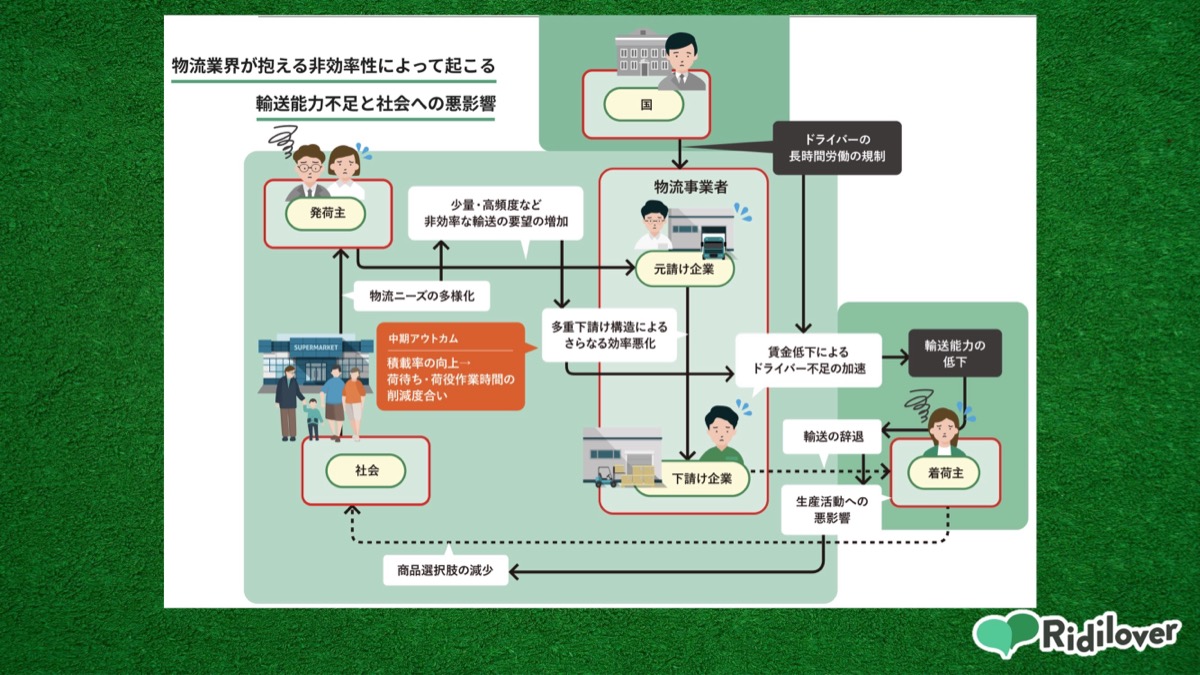

例えば、これは日本社会の大きな課題である物流に関する問題を構造的に示した図です。

これをもとに我々は投資をし、対話をし、モニタリングをしています。

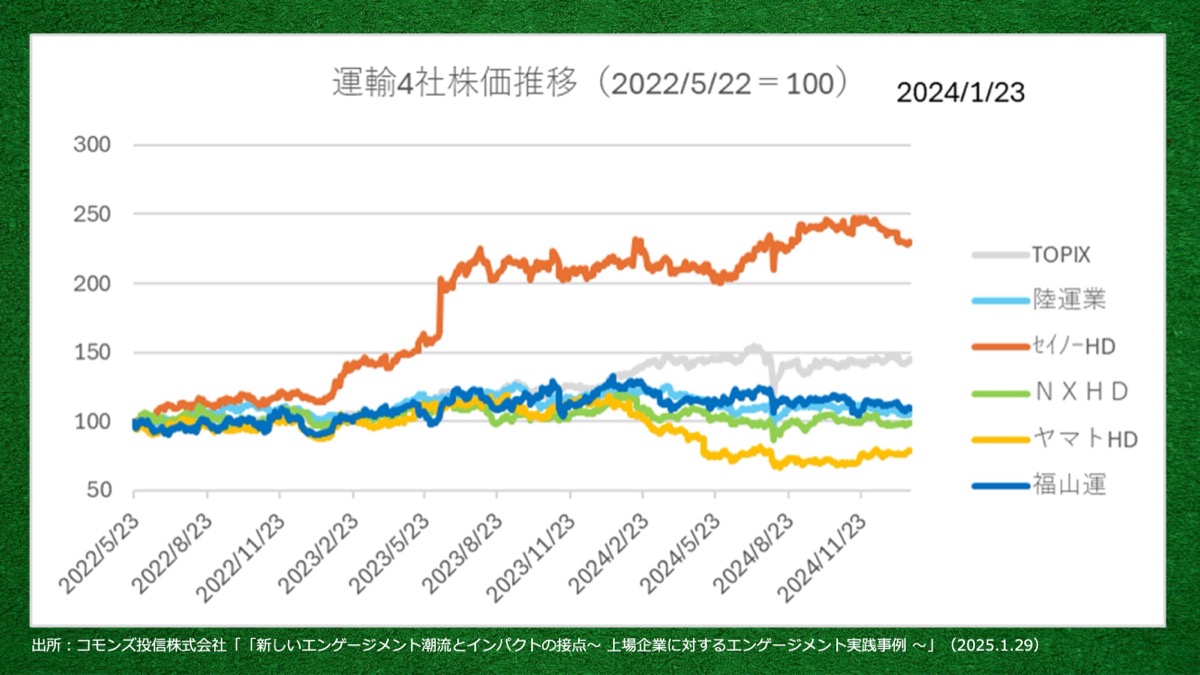

我々の投資先であるセイノーホールディングスは、インパクト開示をしました。

もちろん、彼らの事業やIRに関する努力が主な理由ですが、我々がインパクトファンドから投資をしてから、同業他社に比べても株価が安定し、2倍以上になっています。

これは当然、ファンドのリターンとしても返ってきます。

上場企業に社会的価値が上乗せされることは、未上場企業にとっても、出口が見つかりやすくなることです。

起業家の皆さんも、グループ入りをするなら、目指すインパクトを共有できる会社と組みたいと思うはずです。

金融機関と民間事業者の間にあるボトルネックの解消は、民間事業者の新産業創出だけではなく、市民の意識も変えます。

次のアクションとして、市民が積み立てていくタイプのファンドも計画しています。

その上で、実経済でのイノベーションにもこだわりたいと思っています。

市場経済と相性が悪い分野でも課題解決は可能

政策から新規事業開発まで、トータルで何百件もの事例を生み出してきました。

例えば、学校では1人1台のPCやタブレットがありますが、以前はそうではありませんでした。

そういう変化の裏側にも、我々がいることもあります。

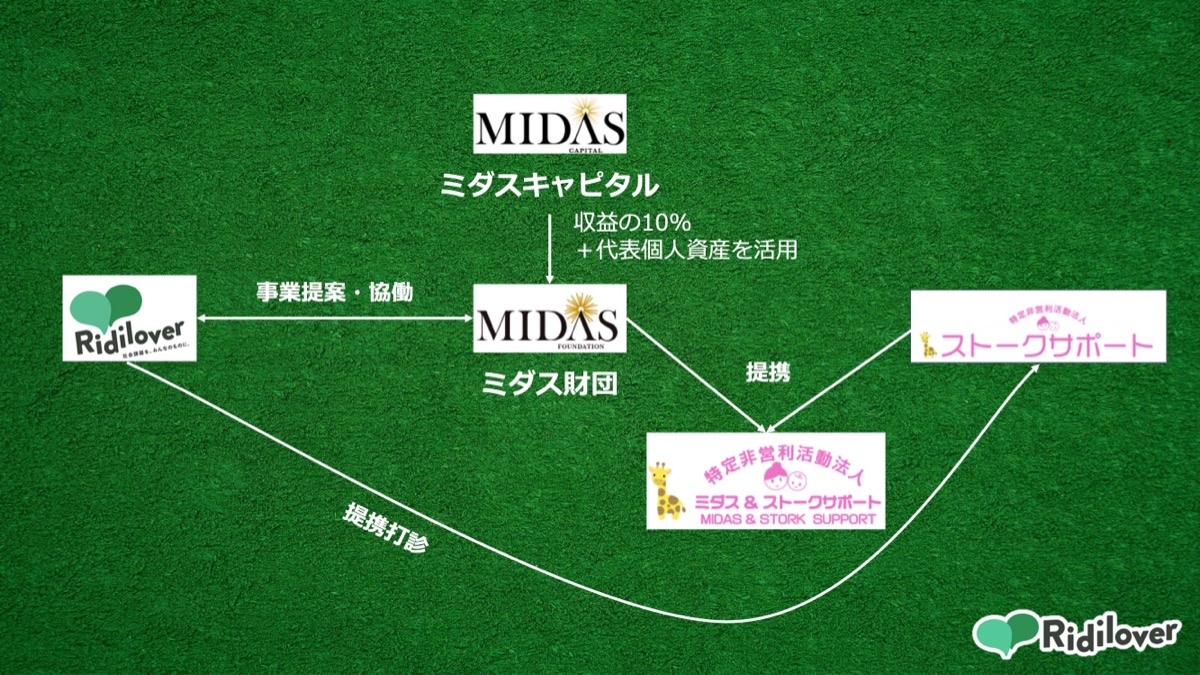

これは、ミダスキャピタルの皆さんと作り上げたNPOのサーチファンド(※) のモデルです。

▶編集注:サーチファンドとは、経営者を目指す個人が投資家の支援を受けながら企業のM&A/事業承継を主導し、自ら承継先の経営に携わる投資の仕組み(サーチファンド・ジャパンより)。

ファンド収益の10%と代表の個人資産で設立した財団(NPO法人ミダス&ストークサポート)を活用し、社会問題領域で最もセンシティブで難易度の高いテーマの一つである、特別養子縁組事業に参入した事例です。

ビジネスセクターでのマネジメント知見とNPOセクターの現場力を組み合わせて、市場経済と非常に相性の悪い分野での問題解決もできるようになっています。

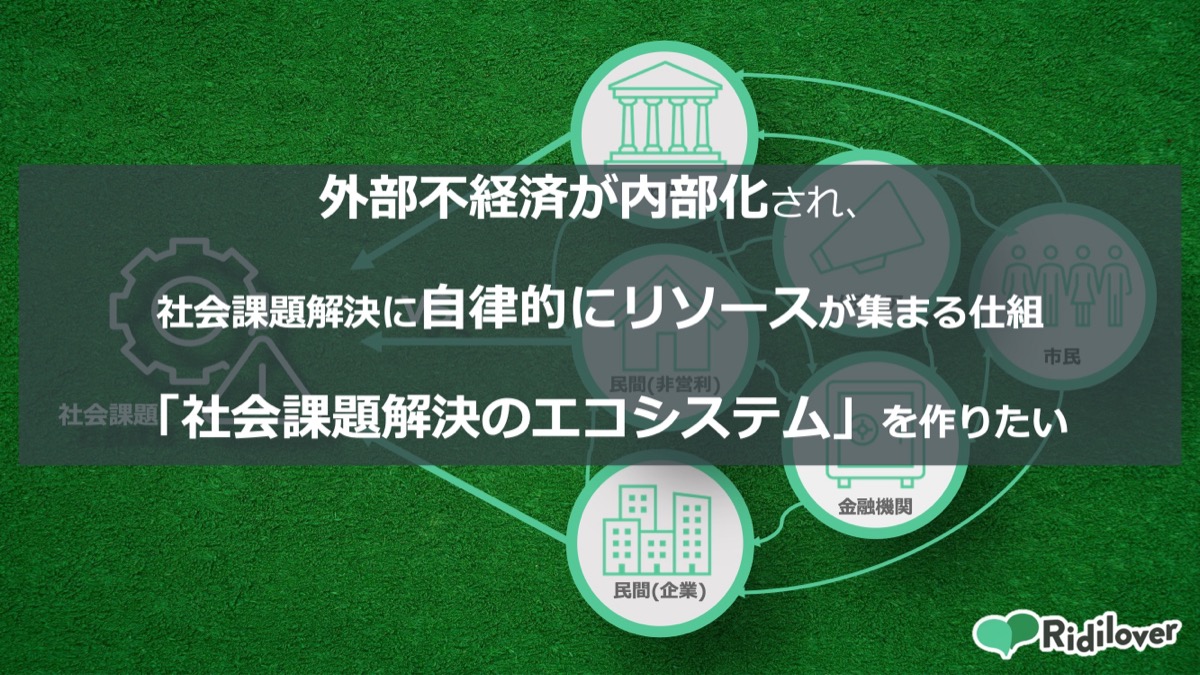

社会課題解決のエコシステムを日本の新産業に

この先にあるのは、社会課題解決に自律的にリソースが集まる仕組みです。

営利も非営利も、ビジネスで解決すべき領域とそうではない領域の境目は、技術やビジネスモデルの革新で常に変化し続けます。

それでも今、目の前で解決しないといけない問題もたくさんあります。

命の問題や次世代の問題など、事業領域になるのを待っていられないテーマもたくさんあります。

事業性の低い領域に再配分のリソースを集中させ、事業として扱える社会問題をどんどん増やしていくと、それが再配分の原資となる、我々はそんな未来を見ています。

社会課題への取り組みは大きな産業になります。

国と自治体を合わせて支出は250兆円で、社会課題先進国として輸出産業化することが日本の新産業だと考えています。

ありがとうございました。

(終)

▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEで配信しています。友だち申請はこちらから!

▶過去のカタパルトライブ中継のアーカイブも見られます! ICCのYouTubeチャンネルはこちらから!

編集チーム:小林 雅/浅郷 浩子/小林 弘美/戸田 秀成