▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

ICC FUKUOKA 2025のセッション「-徹底議論 – 働き方はどう変わっていくのか?」、全5回の①は、楽天のChief Well-being Officer、セイチュウさんこと小林 正忠さん、Well-working社会を目指すSmartHR芹澤 雅人さん、FFS理論を活用するrelate服部 穂住さん、外資系企業での経験が豊富なメルカリ宮川 愛さんが集結。モデレーターのリブ・コンサルティング権田 和士さんが、ここ10年の組織論について解説します。ぜひご覧ください!

ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2025は、2025年9月1日〜9月4日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページをご覧ください。

本セッションのオフィシャルサポーターは EVeM です。

▼

【登壇者情報】

2025年2月17〜20日開催

ICC FUKUOKA 2025

Session 10C

-徹底議論 – 働き方はどう変わっていくのか?

Supported by EVeM

(スピーカー)

小林 正忠

楽天グループ

常務執行役員 Group CCuO (Chief Culture Officer)

芹澤 雅人

SmartHR

代表取締役CEO

服部 穂住

relate

執行役員

宮川 愛

メルカリ

執行役員CHRO

(モデレーター)

権田 和士

リブ・コンサルティング

常務取締役COO

▲

▶「-徹底議論 – 働き方はどう変わっていくのか?」の配信済み記事一覧

働き方はどう変わっていくのか? モデレーターはLiB 権田 和士さん

権田 和士さん(以下、権田) ICCサミット FUKUOKA 2025の2日目の夜です。

おそらく、みなさん、今日か明日には帰られると思うので、最後の夜の枠にご参加いただき、ありがとうございます。

▼

権田 和士

リブ・コンサルティング

常務取締役COO

早稲田大学卒業後、新卒で大手コンサルティングファームに入社。住宅不動産領域のコンサルティング事業部の統括責任者の後、執行役員で活躍、MBA取得を機に同社を退職。 2014年米国ミシガン大学経営学修士(MBA)を取得後、株式会社リブ・コンサルティングに入社。現在はリブ・コンサルティング常務取締役COOとして、コンサルティング事業全体の統括を務める。国内外の急成長ベンチャー企業の経営コンサルティングを行い、数多く上場まで導いている。 株式会社プルーセルの代表取締役、Impact Venture Capitalのパートナー。 書籍「アクセル」「隠れたキーマンを探せ」「モンスター組織」等の監修者。

▲

はりきって、セッションを進めていければと思います。

徹底議論ということなので、フリーディスカッションです。

この後、Co-Creation Night(※) に参加する方もいると思いますが、ひと足先にCo-Creation Nightをする感じです。

▶編集注:Co-Creation Nightとは、複数ホテルの客室を利用して行うテーマ別ディスカッション企画です。Co-Creation Nightをレポートした記事はこちらからご覧ください。

いろいろな経験をされてきた4人のスピーカーの皆さんの“自由演技”を、ぜひ最後までお楽しみいただければと思っています。

正解があるわけではなく、働き方はどう変わっていくのかというテーマに対して、いろいろな切り口でディスカッションしていければと思います。

私自身、このテーマは、目下、議論しなければいけないテーマだと思っています。

今週も、DE&I(Diversity, Equity & Inclusion)に関して、いろいろなニュースが飛び交っています。

改めて、スタートアップ組織はどうあるべきかをしっかりと考えていく良いタイミングだと思いますので、皆さんにとって考えるきっかけになる1時間15分になればと思っています。

では、4人のスピーカーをご紹介します。

小林 正忠さんから、簡単に自己紹介をお願いします。

個人と組織と社会のWell-beingの実現を目指す、楽天グループ 小林 正忠さん

小林 正忠さん(以下、セイチュウ) 25歳で三木谷(浩史さん)と一緒に楽天を立ち上げ、十数年ショッピングモールの責任者を務めました。

▼

小林 正忠

楽天グループ

常務執行役員

Group CCuO (Chief Culture Officer)

1994年慶應義塾大学卒業(SFC1期生)。1997年楽天創業から参画し、6人の日本人組織が、100ヶ国・地域を超える多国籍の人財を有する30,000 人以上の組織に変化し、世界 30 カ国・地域へと拠点を拡大して事業展開する中で、組織規模や国内外のマネジメントの手法の違いを経験。2012年米州本社社長、2014年アジア本社社長を歴任。2017 年末にアジア代表を離れ、コーポレートカルチャーをリードすべく、CPO(チーフピープルオフィサー)、CWO(チーフウェルビーイングオフィサー)を経て、2025年5月よりGroup CCuO(チーフカルチャーオフィサー)。2001年慶應義塾大学に「正忠奨学金」を創設するなど若者の育成にも力を入れている。2011年世界経済フォーラムYoung Global Leadersにも選出。5児(娘3人息子2人)の父。

▲

その後、アメリカとアジアパシフィックの代表を務め、今はコーポレートカルチャーをリードしています。

肩書きがChief Well-being Officer(2025年2月時点) なので、個人のWell-beingと組織のWell-beingと社会のWell-being、この3つのレイヤーを実現するのが私のミッションです。

よろしくお願いします。

権田 楽天は、6人から始まって、今は3万人ほどですか?

セイチュウ そうですね。

権田 6人から3万人まで、その全てのフェーズをご覧になり、めちゃくちゃワーカホリックに、Well-doingで働いてこられたのに、世界初かもしれないChief Well-being Officerに。

セイチュウ Well-doingであるには、そもそもWell-beingでなければならないと……。

権田 今日は、そういう話が聞けるということですね。どうぞよろしくお願いします。

では、続いて芹澤さん、お願いします。

well-working社会の実現を目指すSmartHR 芹澤 雅人さん

芹澤 雅人さん(以下、芹澤) 株式会社SmartHRで代表取締役CEOを務めています、芹澤と申します。

▼

芹澤 雅人

SmartHR

代表取締役CEO

2016年、SmartHR入社。2017年にVPoEに就任、開発業務のほか、エンジニアチームのビルディングとマネジメントを担当する。

2019年以降、CTOとしてプロダクト開発・運用に関わるチーム全体の最適化やビジネスサイドとの要望調整も担う。2020年取締役に就任。2022年1月より現職。

▲

僕はエンジニアとしてSmartHRに中途入社し、いろいろあって、今CEOに就いています。

私たちSmartHRは社名にHRが入っているくらいなので、働き方についてはいろいろ意識をしており、それをプロダクトにも反映しています。

「労働にまつわる社会課題をなくし、誰もがその人らしく働ける社会をつくる。」というコーポレートミッションを掲げていますが、これを一言で「well-working」と表現しており、それでこのセッションにお声がけいただいたのではないかと思っています。

私たちが考えるwell-working、それを世の中にどう広めていくかという話を、自由演技でできればいいなと思っています。

権田 よろしくお願いします。

まさにHRテックをリードしている会社なので、HRテックが導く新しい働き方も、ぜひ聞かせていただければと思います。

よろしくお願いします。

続いて服部さん、お願いします。

FFS理論を活用し組織の関係性を作るrelate 服部 穂住さん

服部 穂住さん(以下、服部) 服部と申します、初めまして。

relateという会社からまいりました。

▼

服部 穂住

relate

執行役員

早稲田大学法学部を卒業後、2005年株式会社リクルートHRマーケティング東海(現株式会社リクルートジョブズ)に入社し、求人広告の企画営業及び組織マネジメントに従事する。2012年グリー株式会社に未経験ながら人事として入社し、評価報酬設計・教育研修・福利厚生・社内活性化の責任者を務める。2015年創業3年目の株式会社マネーフォワードに入社し、人事領域の責任者として5年で組織が10倍(70名から700名)となる急成長に関わる。2020年に人事役員を退任の上で事業部門に異動し、SaaS領域のパートナーセールス事業におけるセールス・カスタマーサクセス組織の管掌及び新規事業の責任者を務める。2024年relate株式会社に創業メンバーとして参画し、事業全般を管掌している。

▲

初めて聞かれたと思いますが、領域ではERM、つまりEmployee Relationship Managementで、関係性を作ることをミッションに掲げています。

生理学、ストレス学をもとにしたFFS理論(※) を使って、それを実現しようとしている会社です。

▶編集注:人を5つの因子とストレスへの反応で数値化し、性格や思考行動、潜在的な強みを理解する理論で、教育学博士・経済学博士の小林 惠智氏が開発。FFSはFive Factors & Stressの略。詳しくはFFS理論について(Human Logic Laboratory)

リクルートやLINEヤフーでも、サービスを使っていただいています。

私は前職がマネーフォワードで、創業3年目の社員70人の時から9年間在籍していました。

セイチュウさんからしたら赤ちゃんみたいなものかもしれませんが、70人から2,100人になったのを経験しました。

入社してからの5年間で、70人から700人になった際は、人事の責任者でしたので、FFS理論を使って組織の関係性を作っており、それに惚れ込んでしまったのです。

そのFFS理論を広めたいと考え、マネーフォワードを辞めて3年目のベンチャーを経営しているというわけです。

生理学やストレス理論から考えて、働き方がどう変わっていくかと、私自身がハードシングスを経験してきたので、急成長しているベンチャーにおいて働き方をどう考えればいいかについて、お話しできればと思っています。

どうぞよろしくお願いいたします。

権田 リクルート、GREE、マネーフォワードというご経歴ですよね。

服部 そうです。いわゆるメガベンチャーで働いてきました。

GREEでは、組織が1,000人、2,000人、1,000人と増減する中で過ごしてきたので、私自身も今日のテーマについては勉強したいと思っています。

権田 リアルなお話が伺えると思いますので、ぜひお願いします。

最後に宮川さん、お願いします。

カルチャーの持つ力を外資系企業で確信、メルカリ 宮川 愛さん

宮川 愛さん(以下、宮川) よろしくお願いします、メルカリの宮川と申します。

▼

宮川 愛

メルカリ

執行役員CHRO

2003年より外資系IT企業にて国内およびアジア太平洋地域の人事に従事。2014年シスコシステムズ合同会社入社後、2016年8月より同社執行役員人事本部長に就任。同社のカルチャー変革、エンゲージメントやリーダーシップ施策を牽引。2018年、2021年及び2023年に”働きがいのある会社ランキング”大規模部門1位獲得。社内のみならず、”日本の働くを変える”を自身のパーパスとし講演やセミナーに多数登壇。2024年6月より株式会社メルカリ執行役員CHRO就任。

▲

メルカリではCHROを務めていますが、それまではずっと外資系企業で人事の仕事をしていました。

まず、アメリカのデル・テクノロジーズから始まり、カルチャーを非常に大切にしているシスコシステムズで働き、働きがいに力を入れてきました。

ずっと外資にいたわけですが、カルチャーの力で事業を推進できる、それをもっと日本の会社に伝えていきたいと感じたのです。

外資にいると、「外資だからできるんでしょ」と言われがちですが、私は「日本の働くを変える」を自身のパーパスにしており、昨年(2024年)6月にご縁があってメルカリのCHROに就任しました。

メルカリは、私が入る前から既に素晴らしい会社でしたが、Well-beingの観点で、日本の会社でも働き方をどんどん進化させていきたいと考えています。

今日はグローバル企業という観点から、お話しできればと思います。

権田 ぜひお願いします。

メルカリはスタートアップの組織論をリードしてきた会社ですが、いろいろな変化を遂げてきています。

去年(2024)入った宮川さんだからこそ、新鮮な目で状況を見られるのかなと思います。

ぜひそんなところもお話しいただければと思います。

働き方というテーマにふさわしい、この4人のスピーカーにいろいろとお話しいただきましょう。

組織論の潮流

権田 まず私がセットアップをしますので、その後、パネルディスカッションという形にしたいと思います。

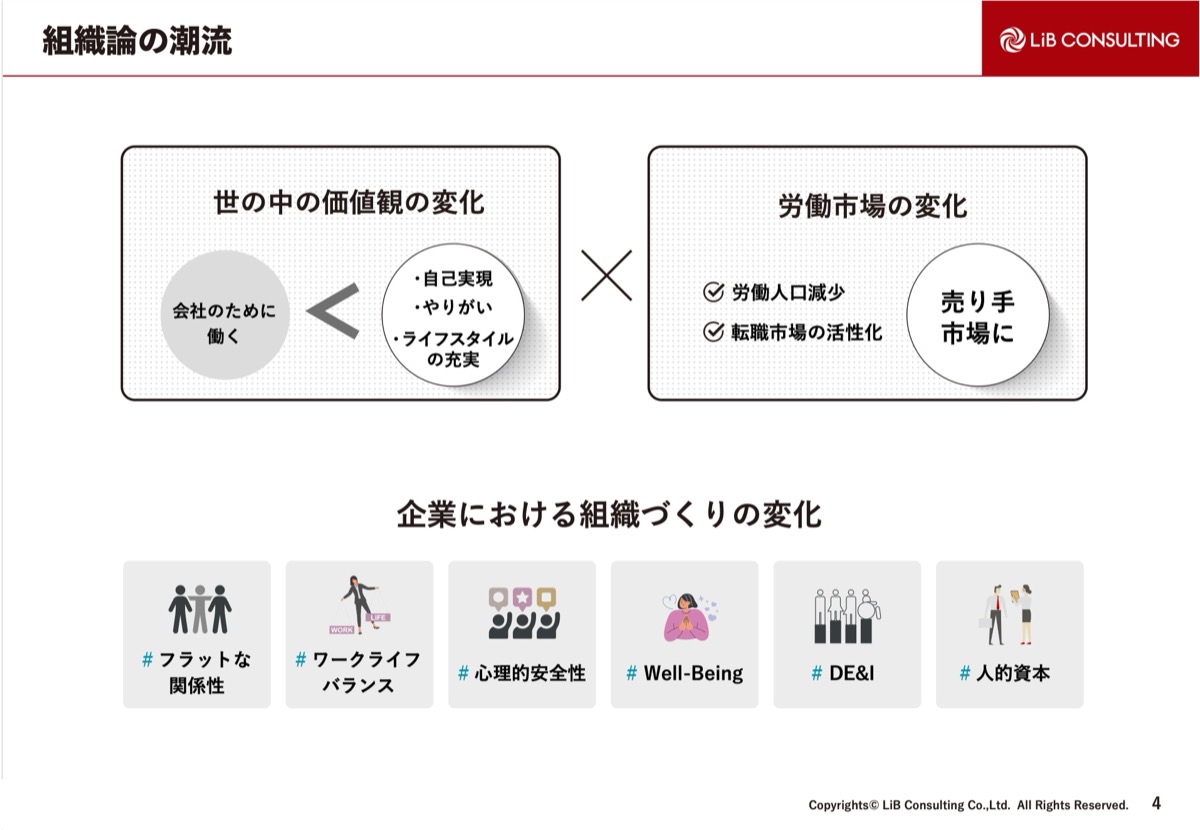

粗い整理なのでツッコミがあるかもしれませんが、この10年ほどの組織の潮流です。

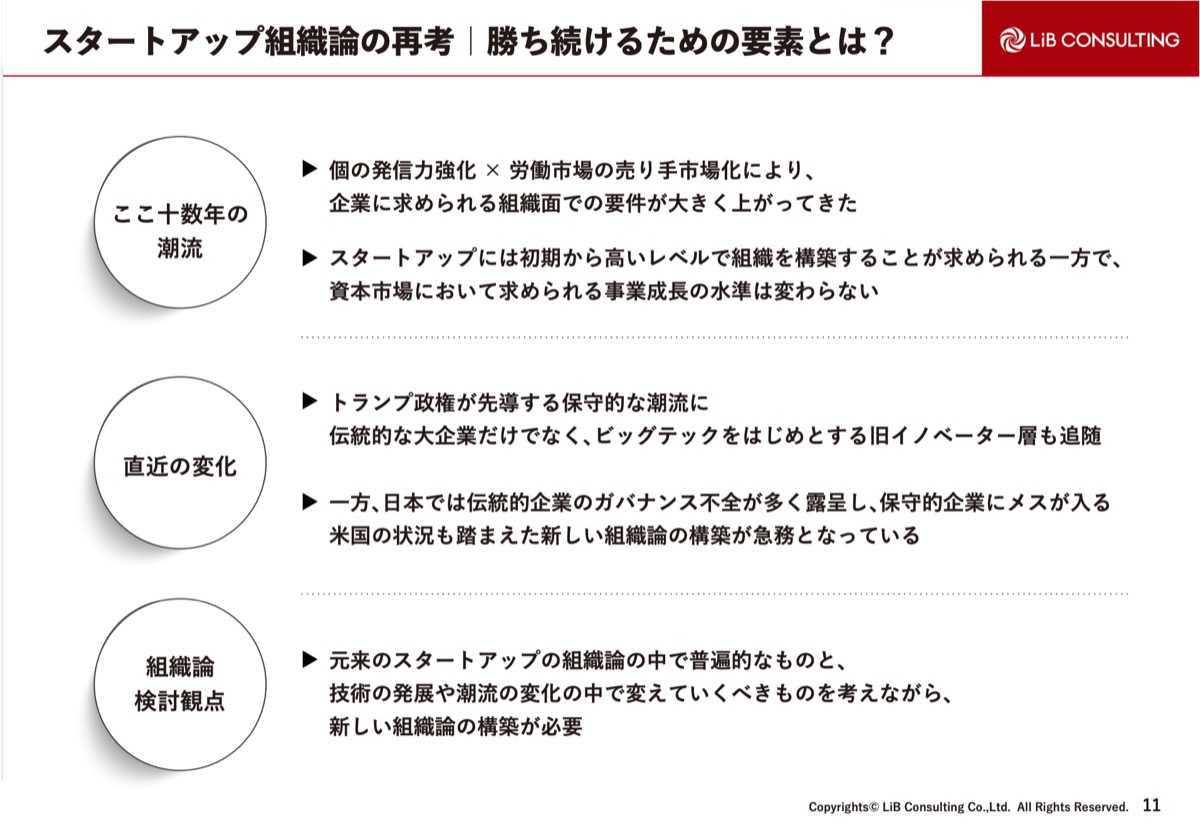

昔は「会社のために働く」ものでしたが、自己実現ややりがい、ライフスタイルの充実などが重視されるようになり、労働市場もどんどん売り手市場になっていった中で、組織作りにおいて、いろいろなキーワードが生まれました。

人的資本、DE&I、Well-beingなど、10年くらいで多くのバズワードが生まれたのではないかと思います。

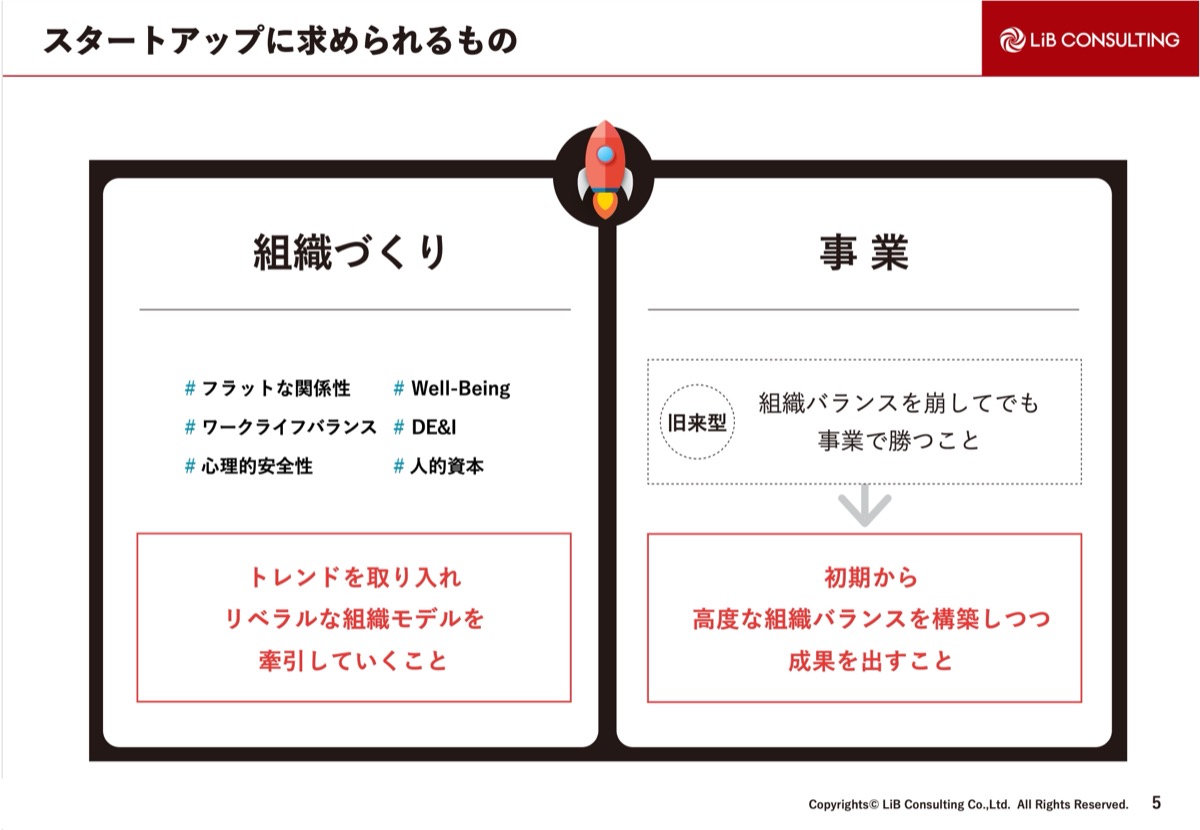

スタートアップは新しい組織なので、そのような新しいトレンドを取り入れつつ、リベラルな組織モデルの浸透を牽引しています。

「フラットである」「心理的安全性がある」など、50年や100年続く会社ではなかなか取り入れられない要素もいち早く取り入れて、組織モデルを作ることを求められます。

一方、事業においては、初期から高度な組織バランスを構築して成果を出すことを求められてきたと感じます。

中には事業のみに注力する会社もありますが、労働市場においては、初期の20人や30人規模の段階から、MVV(Mission Vision Value)など、高度なものを考えることが求められてきたと思います。

働き方改革とスタートアップ

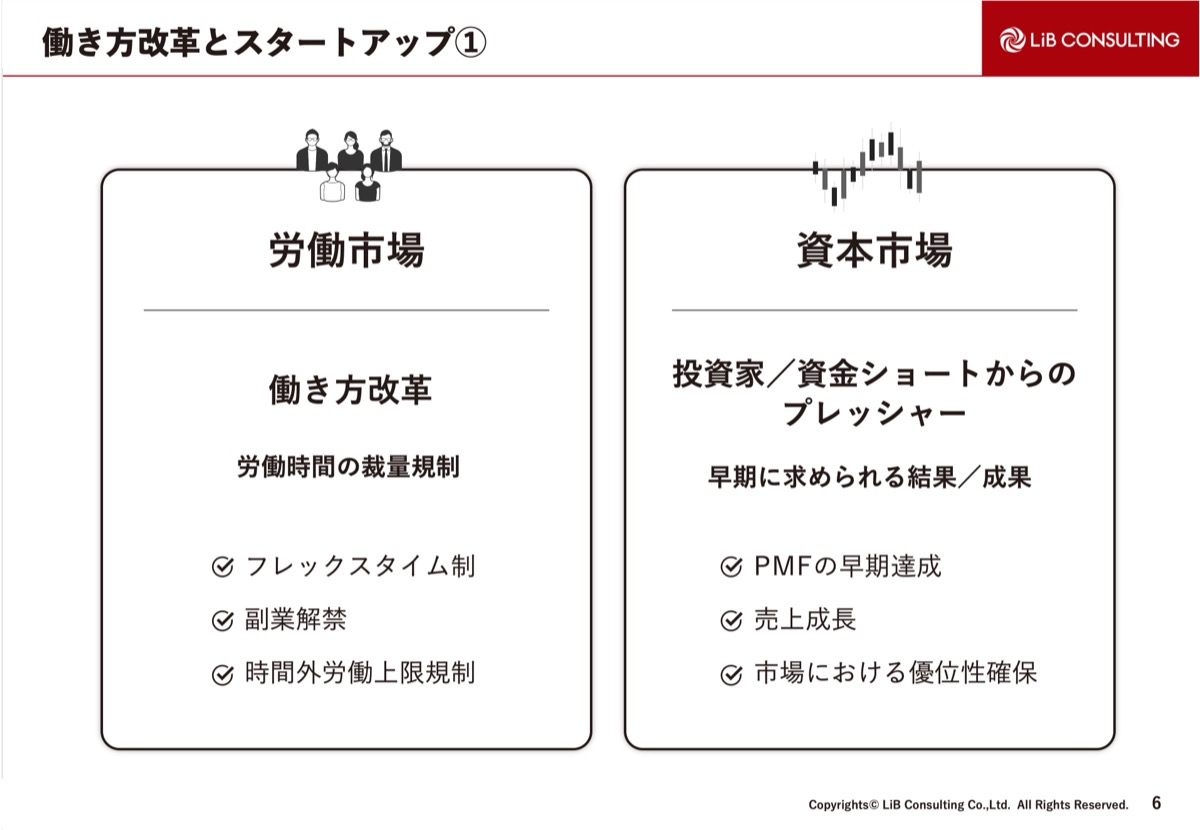

権田 労働市場においては働き方改革が謳われ、労働時間の総量規制も生まれました。

しかしグロース市場など、資本市場においては、投資家などからのプレッシャーが緩まるわけではありません。

労働市場では売り手市場になり、働き方改革という形で、ある意味、制約されるようになりながらも、資本市場では、例えばB2B SaaSではPSR(株価売上高倍率)でよかったものがPER(株価収益率)になるなど、プレッシャーが強くなってきたということです。

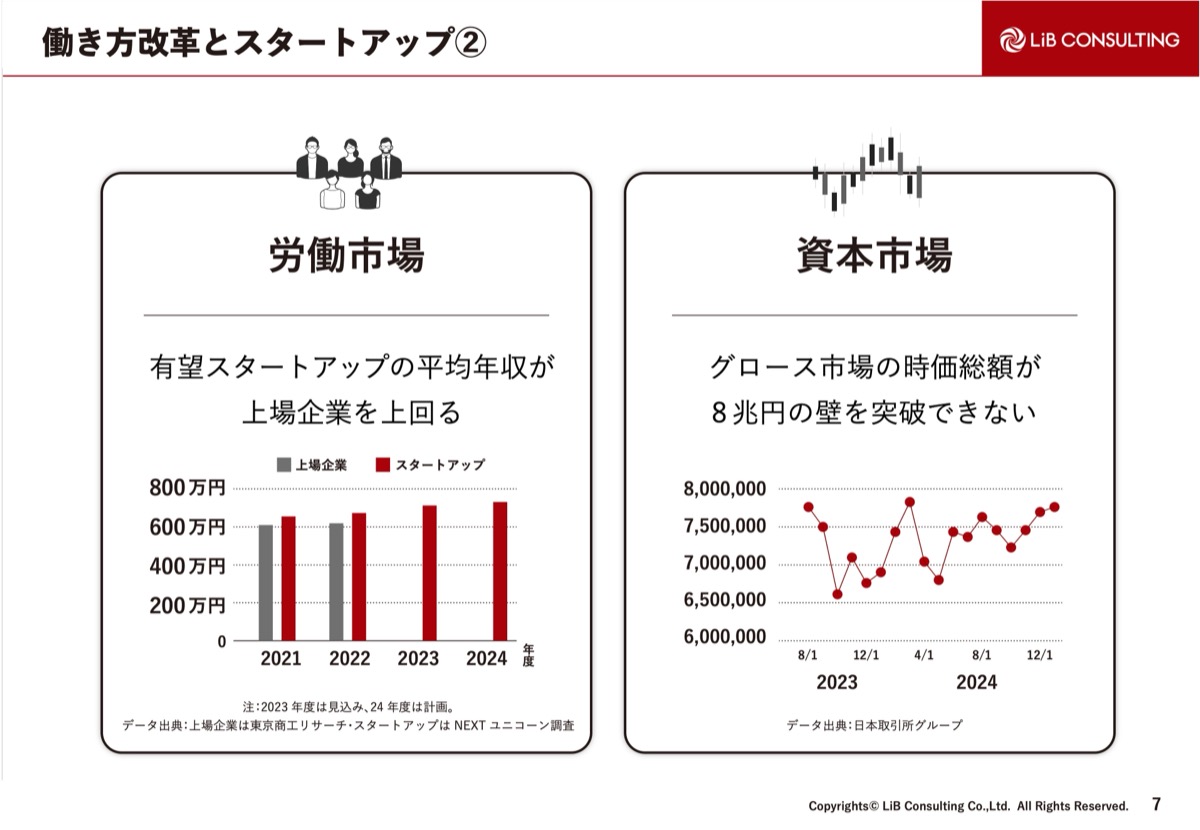

労働市場では、スタートアップの平均年収が上場企業を上回るという非常に良いニュースがありながら、資本市場では、グロース市場の時価総額が8兆円の壁を突破できません。

つまり、資本市場と労働市場の帳尻をどう合わせるかというジレンマがあったのではないかと思います。

そんな中、トランプ大統領が誕生し、アメリカでは伝統的な大企業だけではなく、いわゆるメガスタートアップ、GAFAなどかつてのメガベンチャーたちが、保守層に変わっています。

旧イノベーター層の大企業も保守化が進んでいます。

今週もいろいろなニュースがありましたが(登壇は2025年2月当時)、DE&Iポリシーの揺り戻しなどが起こり、個の尊重や実力主義というスタートアップの潮流に、「待った」をかける動きになっています。

アメリカでは、その状況下で働き方がどう変わるかという流れになっています。

一方、日本はどうかと言うと、吉本興業や旧ジャニーズグループ、フジテレビなどの伝統的企業がガバナンス不全に陥ったことで、伝統的企業にメスが入る動きがあり、フジテレビでは長時間の記者会見が起こるような事態となりました。

今、考えるべき時期にあるスタートアップ組織論

権田 よって、改めて、組織がどうあるべきかについて、2025年がまさに考えるべきタイミングだと思っています。

今日は、今までのバズワードや当たり前ではなく、そもそもスタートアップの組織論はどうあるべきかについて話しましょう。

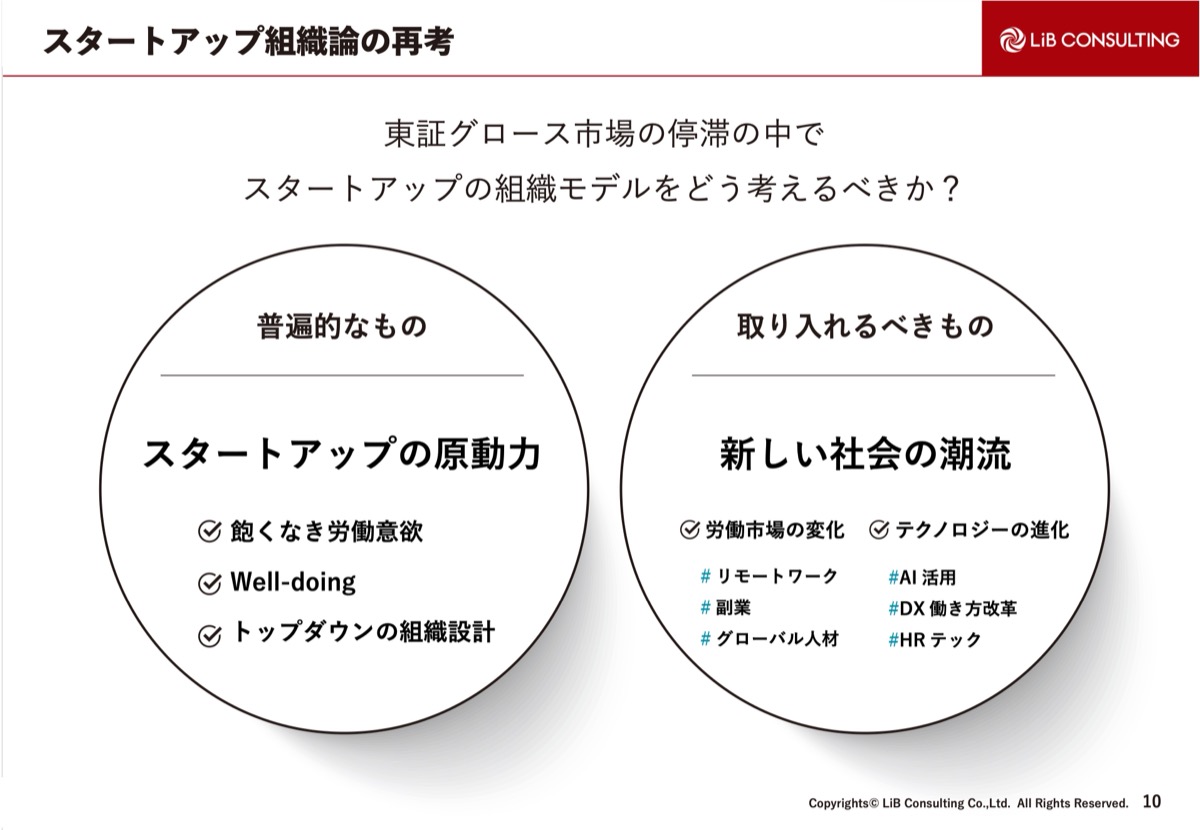

東証グロース市場が停滞する中で結果を出さなくてはいけないので、組織のための組織論ではなく、スタートアップの本来の原動力である、飽くなき労働意欲や勢いのあるカルチャー、新しい社会の潮流として、労働市場の変化やリモートワーク、AIなどのテクノロジーの取り入れも含めて、皆さんとぜひ議論できればと思います。

まとめますと、この10年間で労働市場は売り手市場になり、組織への要件が増えていき、組織や労働市場での格差がそのまま事業の格差になる状況になり、高いレベルの組織が求められるようになりました。

とは言え、変化が激しく揺り戻しもある中で、元来、スタートアップ組織論において、普遍的なものと新たに取り入れなくてはいけないものをしっかりと見極めながら、ディスカッションをしていく必要性があると思います。

(続)

▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

編集チーム:小林 雅/小林 弘美/浅郷 浩子/戸田 秀成