▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

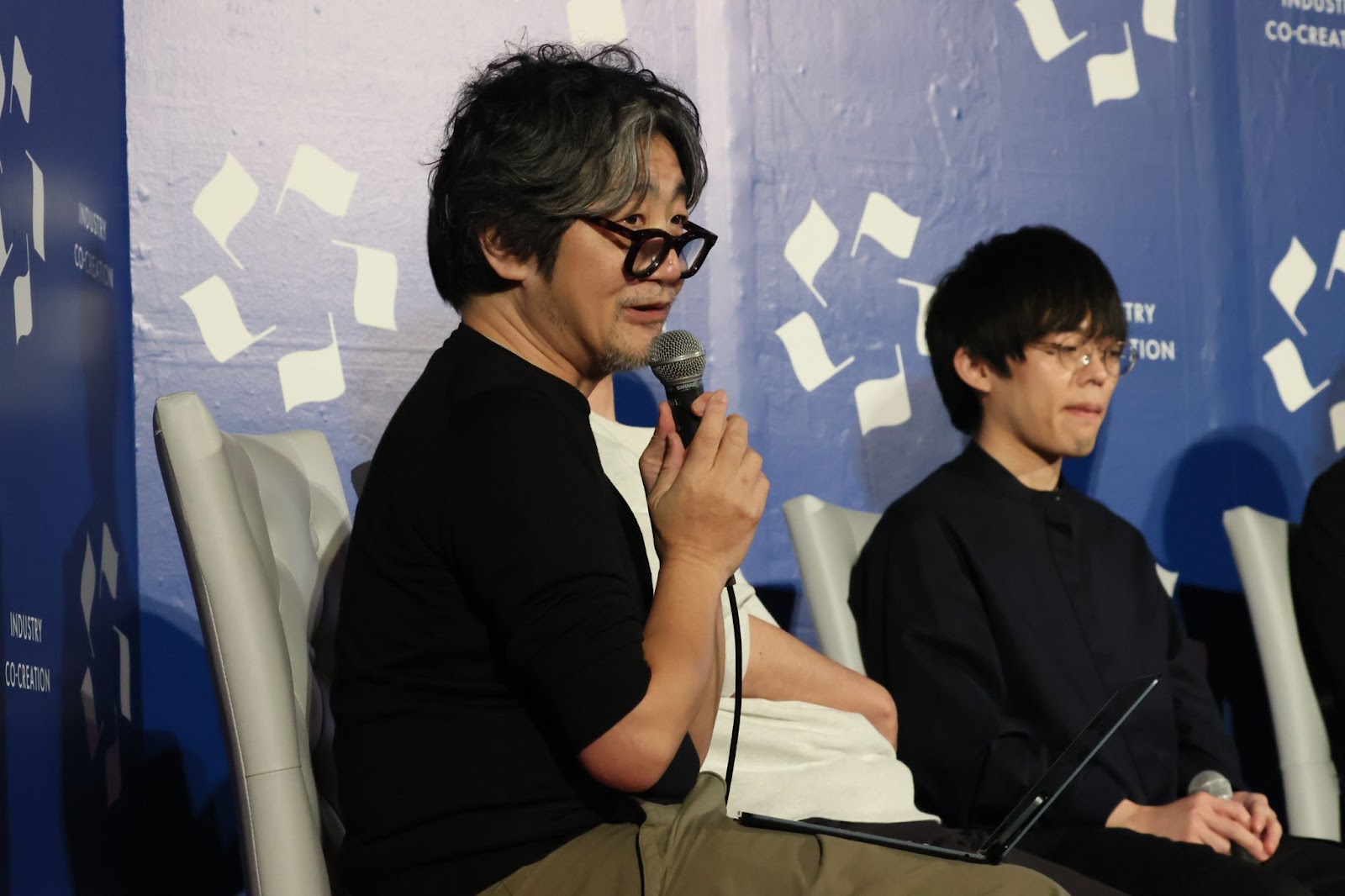

ICC FUKUOKA 2024のセッション「大人の教養シリーズ 経営者になぜ「哲学」が必要か?」、全7回の①は、『スマホ時代の哲学』の著者で哲学者の谷川 嘉浩さんをお迎えして、グリッド 田中 安人さん、Well-being for Planet Earth 石川 善樹さん、Poetics 山崎 はずむさんが、哲学との関わりを紹介。モデレーターは”哲学がわからない人代表”をかって出てくださった博報堂 嶋 浩一郎さんです。ぜひご覧ください!

ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2024は、2024年9月2日〜9月5日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページをご覧ください。

本セッションのオフィシャルサポーターは エッグフォワード です。

▼

【登壇者情報】

2024年2月19〜22日開催

ICC FUKUOKA 2024

Session 5D

大人の教養シリーズ

経営者になぜ「哲学」が必要か?

Supported by エッグフォワード

(スピーカー)

石川 善樹

公益財団法人Well-being for Planet Earth

代表理事

田中 安人

グリッド CEO / 吉野家 CMO

谷川 嘉浩

哲学者 / 京都市立芸術大学美術学部デザイン科講師

山崎 はずむ

Poetics

代表取締役

(モデレーター)

嶋 浩一郎

博報堂 執行役員/博報堂ケトル クリエイティブディレクター・編集者

▲

▶「大人の教養シリーズ 経営者になぜ「哲学」が必要か?」の配信済み記事一覧

嶋 浩一郎さん(以下、嶋) はい、哲学が必要な人がこれだけ集まりました!

哲学に飢えていますね? 皆さん。

僕は哲学がまだ全然わからないのですよ。

▼

嶋 浩一郎

博報堂

執行役員

1993年博報堂入社。コーポレート・コミュニケーション局で企業の情報戦略に携わる。00〜01年朝日新聞社出向。04年、本屋大賞立ち上げに参画。現NPO本屋大賞実行委員会理事。06年、クリエイティブ・エージェンシー博報堂ケトルをCEOとして立上げ。多くの企業キャンペーン、社会課題解決を手掛ける。2012年、東京下北沢に書店「本屋B&B」をブックコーディネータ内沼晋太郎と開業。雑誌「ケトル」を太田出版より刊行。19年、博報堂年執行役員。著作『欲望することば〜社会記号とマーケティング〜』、『アイデアは明後日の方向からやってくる』など。

▲

今日は、なぜ経営に哲学が必要なのか、「経営哲学」と「哲学」は同じなのか違うのかとか、全然わからないので、哲学がわからない人の代表として、その辺りを哲人たちに聞いていければと思っています。

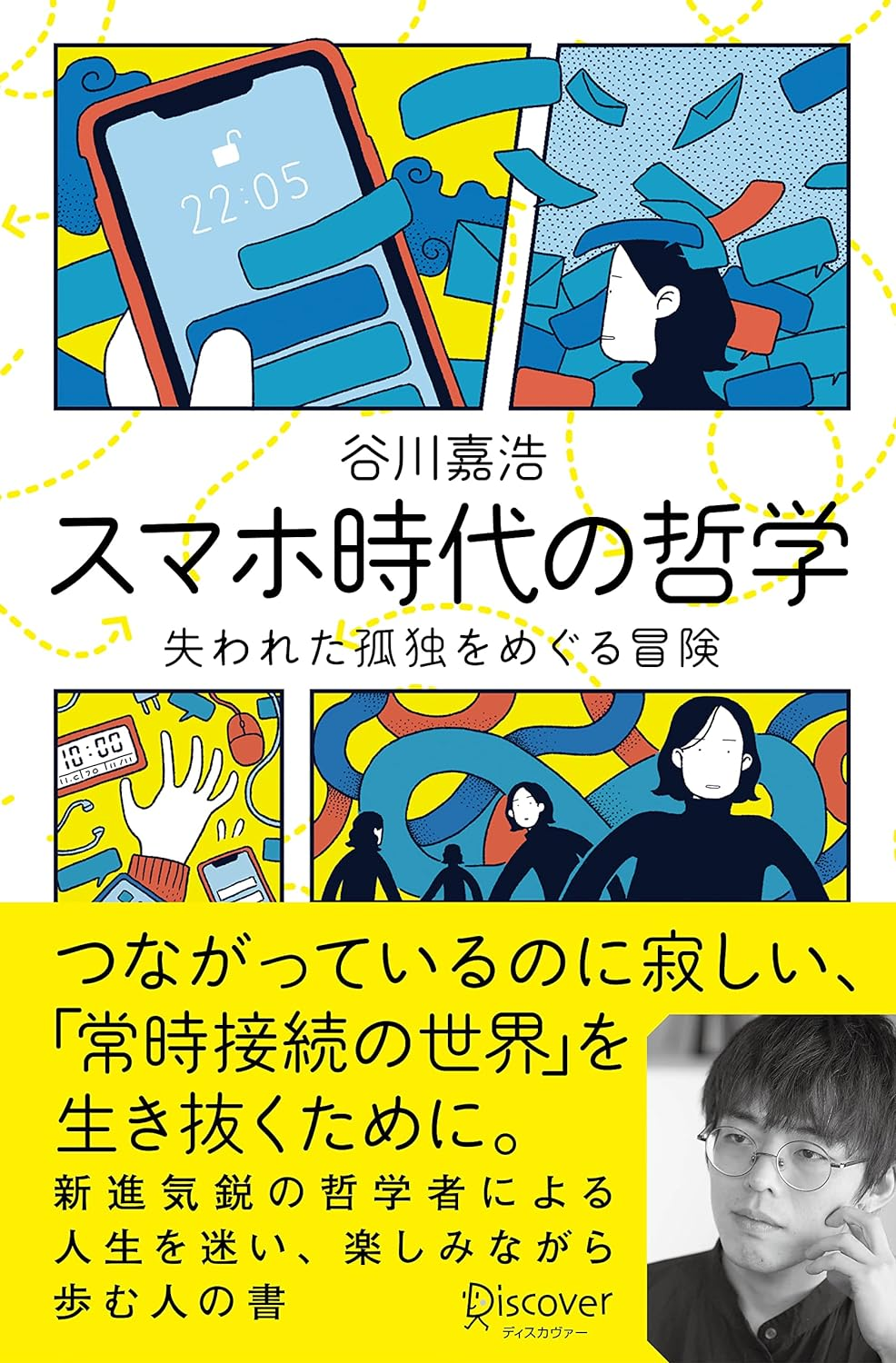

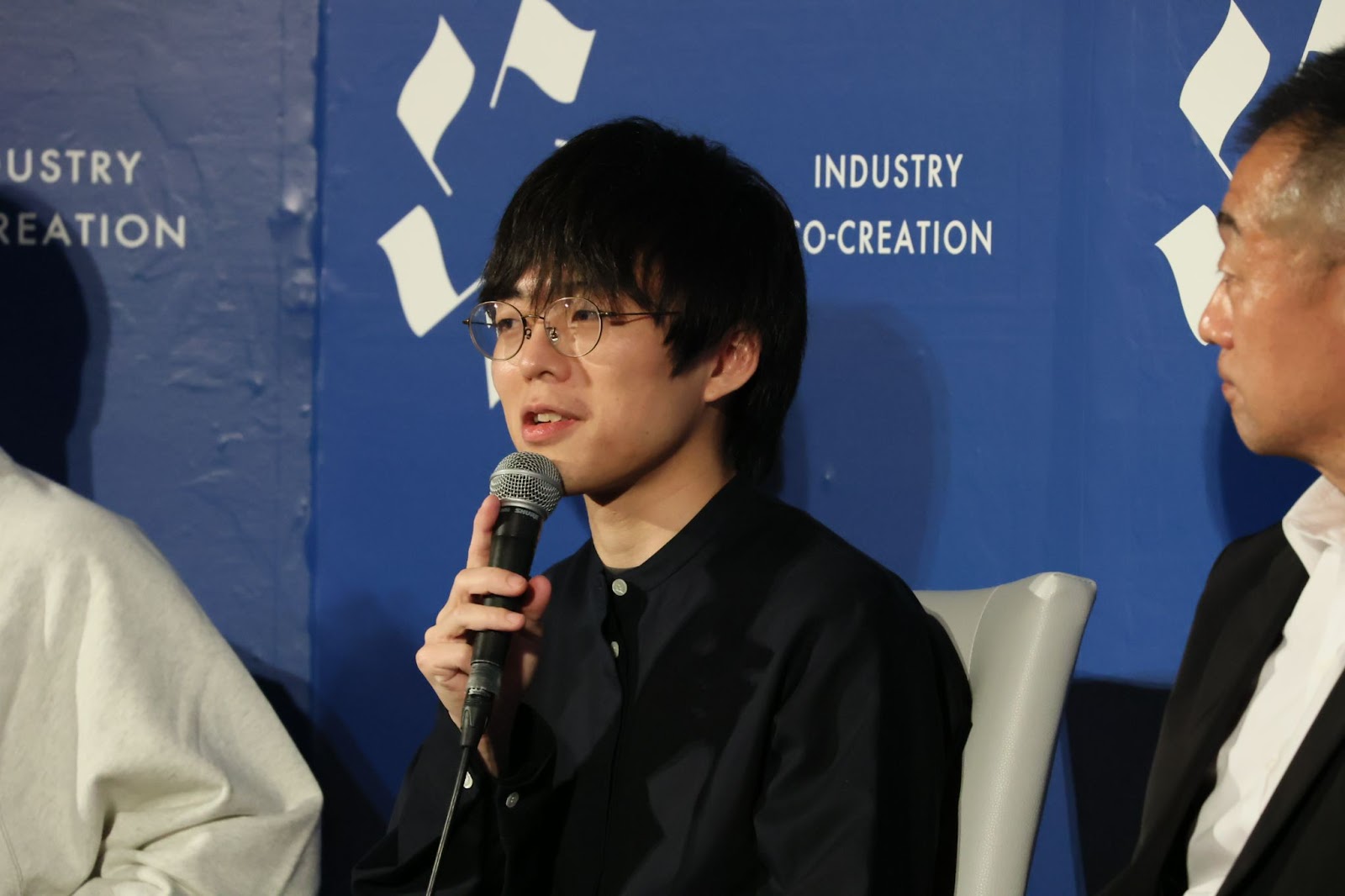

今日のお話の中心になるのは、谷川 嘉浩さんです。

谷川さんは京都市立芸術大学で哲学を教えていらっしゃいまして、ご執筆の『スマホ時代の哲学 失われた孤独をめぐる冒険』という本が、今かなり売れていますよね。

『スマホ時代の哲学』の著者で哲学者の谷川さん

谷川 嘉浩さん(以下、谷川) おかげさまでそこそこ売れていて、韓国、台湾でも出版されます。

▼

谷川 嘉浩

京都市立芸術大学

美術学部デザイン科講師

京都市在住の哲学者。博士(人間・環境学)。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。現在、京都市立芸術大学美術学部デザイン科講師。哲学、メディア論、社会学、デザインなどの知見を活用しながら、研究や実践に取り組む。研修や調査、企画立案などビジネスとの協働も。『スマホ時代の哲学』『ネガティヴ・ケイパビリティで生きる』『信仰と想像力の哲学』『鶴見俊輔の言葉と倫理』など著書多数。翻訳に、マーティン・ハマーズリー『質的社会調査のジレンマ』など。

▲

嶋 僕は下北沢でB&Bという書店をやっていますが、この本は平積みで相当売れています。

そもそも哲学書は、千葉 雅也さんの本や斎藤 幸平さんの本など、この2年ぐらい結構売れていますね。

それと並んで『スマホ時代の哲学』が売れていますが、ニーチェをファストフードなみに消費する今のタイムラインで、どんどん情報を消費していってしまう時代に、人はどう生きていけばいいかみたいなことがテーマの本です。

すごく面白いので、皆さん、ぜひ読んでいただければと思いますが、この本の中で谷川先生はこれからは「コーポレートフィロソファー(Corporate Philosopher)」、経営者の横に哲学者がいる、そういうことがあると非常に会社の経営や運営にも役立つのではないかということをおっしゃられています。

今日はなぜ経営者が哲学者と共に歩むといいのかみたいな話を中心に、お話ししていければと思っています。

ちなみにこの『スマホ時代の哲学』はすごく面白いというか、谷川先生がすごく面白いのは、哲学者ですけれども、漫画やアニメなど、非常にたくさん読まれています。

漫画をすごく読みますよね?

谷川 漫画は年間800〜900冊ぐらい単行本で読んでいます。

嶋 漫画評論家に近いのですけれども、この本の中にも何個か出てきますが、「哲学におけるこの概念は、『新世紀エヴァンゲリオン』におけるこのシーン」とか、かなりわかりやすいメタファーで説明してくれるので、そういうところも面白いなと思っていますので、よろしくお願いします。

石川 善樹さん(以下、石川) でも、いいですよね、谷川さんは漫画を読んでいても、“漫画を哲学している”と思われるわけですよね?

谷川 (笑)。

石川 僕らは漫画を読んでいたら、“漫画を読んでいる”となるのに、ずるくないですかね?(笑)

谷川 確かに(笑)。そう言われると、何か得している気分になります。

経営者が漫画を読んでいても、“漫画を経営している”とは思わないですからね。

石川 だから、世の中の子どもに、そう教えたらいいんじゃないですか?

ゲームをしていても、「いや、ゲームを哲学しているんです」と親に言えばと。

谷川 面白いことに、最近ちょうどゲームの哲学的研究が流行っているんですよ(笑)。

石川 そうなんですね(笑)。

谷川 本当にそうです(笑)。

『葬送のフリーレン』と「人工冬眠」に通じるもの

嶋 ちなみに、「哲学」の使い方が合っているのかどうかわからないですが、最近読んで哲学的だと思った漫画はありますか?

谷川 今話題の『葬送のフリーレン』は結構面白いなと思っています。

アニメ化(アニメ『葬送のフリーレン』)しているところで、今も放送していますが、登場する「エルフ」というファンタジーの種族がすごく長命なので、他の人と人生が同期しないのですよね。

同じ時間を生きているはずなのに、自分だけ時間スパンが違うので、約束とか感情表現のあり方が他の人が違う。時間が同期しない人々の人生をシミュレーションできるので、哲学的にみても、結構面白いと思いますね。

嶋 なるほど、ちょっと読みたくなってきました。

谷川 最近、冬眠の研究をしている砂川 玄志郎さんのお話を聞きました。

そこで砂川さんと、「冬眠が人間にもし実装できたらどうなるか」という雑談をしていたのですが、その時にたとえとして出てきたのも『葬送のフリーレン』でした。

なぜなら、冬眠すると他の人と生きている時間がちょっと同期しなくなりますよね?例えば1年間とか3年間とか冬眠したら、「えっ、コロナなんてあったの?」となるかもしれないわけですよ。

こんな風に「冬眠」という補助線を引きながら読むと、社会体験や常識が同期できなくなったらどうなるか、色々な想像をかきたてられるので、非常に面白いと思います。

嶋 ぜひ皆さんも読んでみてください。

今日は経営者、学者という色々な立場のスピーカーをお迎えして、哲学者である谷川先生に迫っていきたいと思います。

『マトリックス』は哲学的な映画、グリッド / 吉野家 田中さん

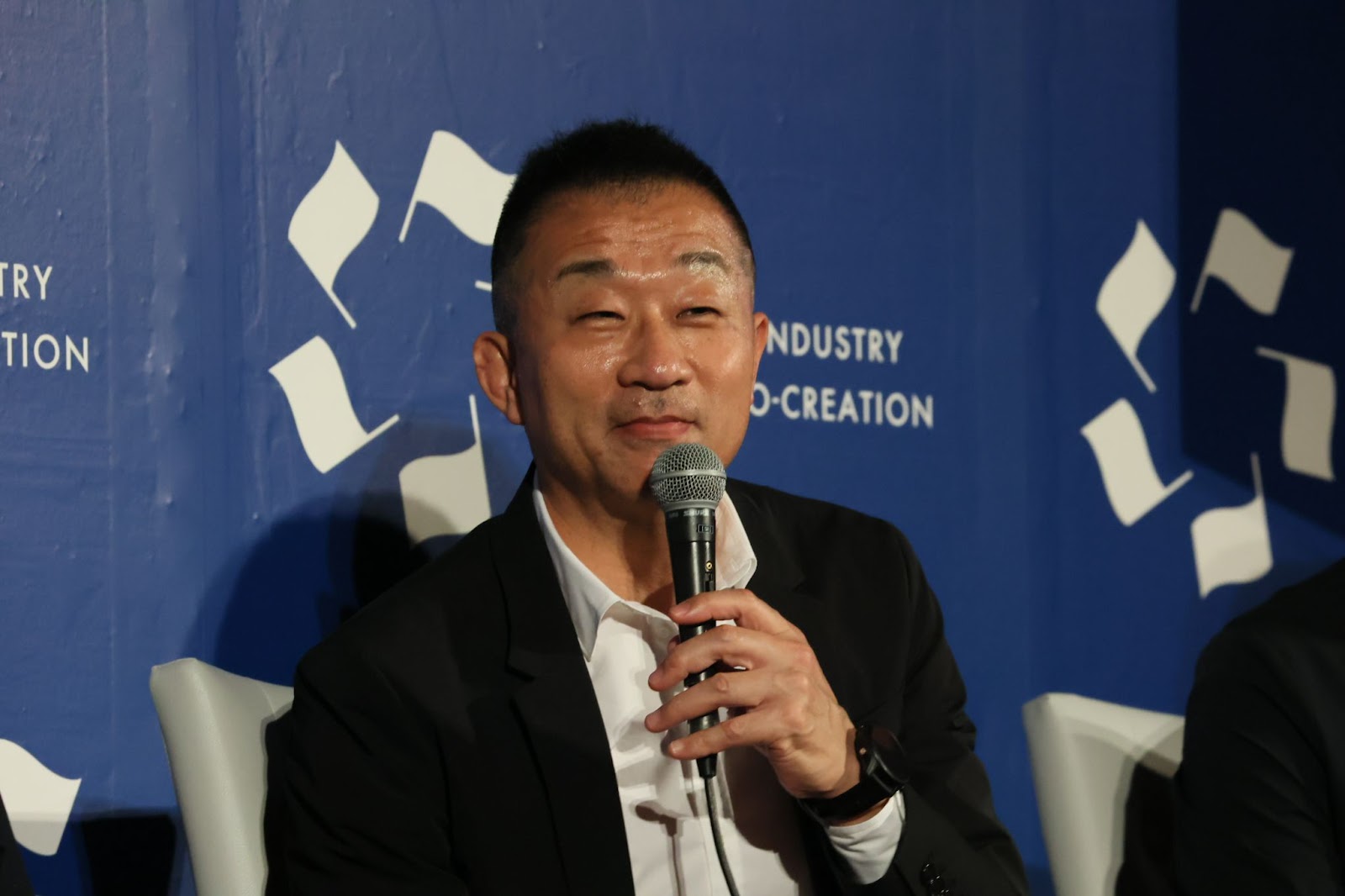

嶋 田中さんはグリッド CEO / 吉野家 CMOで、「経営は哲学そのものだ」とおっしゃっていますが。

田中 安人さん(以下、田中) 田中です。どうぞよろしくお願いします。

マーケコンサルの会社のCEOと、吉野家のCMOを務めています。

▼

田中安人

株式会社グリッド CEO

株式会社𠮷野家 CMO

東証一部上場企業で戦後初倒産を経営企画室にて経営者と対峙し代表解任動議、会社分割、会社譲渡、社員移籍を推進しながら会社の清算を完逐後、アドバタイジングエージェンシー創業、銀河系最強集団レアル・マドリード招致、女子十二楽坊第54回紅白歌合戦出場経験後、マーケティングコンサルティング会社を創業、はなまるうどん、吉野家CMO、JSPOブランド戦略委員会委員、日本のスポーツの未来設計、各種スポーツ団体組織変革、エンターテイメント企業変革で株価上昇実現させる。 スポーツ界&ビジネス界の両方において成果が出る独自フレームワークで組織変革、リーダーシップ育成を得意領域とする。 ※実績

(公)日本スポーツ協会/フェアプレイ委員会選考委員長/中期計画 2023-2027 策定プロジェクト委員/帝京大学ラグビー部OB会初代幹事長歴任、NewsPicks ProPicker、NewsPicks NewSchool講師/CMIアドバイザー/大手広告代理店アドアイザー/講演実績多数。

※書籍企画実績 ・妄想力〜答えのない世界を突き進むための最強仕事術〜/日経BP

・「常勝集団のプリンシプル 〜自ら学び成長する人材が育つ心のマネジメント〜」日経BP/企画・編集

・「逆境を楽しむ力 心の琴線にアプローチする岩出式「人を動かす心理術」の極意」/日経BP/企画・編集

※コンサルティング

▲

16歳の時だったか、デカルト(1596〜1650)の『方法序説』を読んで……

谷川 それ、哲学者になった私よりよほど早いですよ(笑)。

田中 本当ですか?

谷川 私は16歳の時に、デカルトを読んでいないので。

田中 変わった子だったので、鏡の向こうに映っている自分が本物で、自分が虚像なんじゃないかとずっと考えていました。

そんな夢見がちな少年が16歳でデカルトに出会って、「哲学って、なんとなくこういうことなのかな」と感じて、その後はプラトン(紀元前427~紀元前347)に出会いました。

皆さん、映画『マトリックス』は、ご存知ですかね?

あの映画は結構哲学的なのですが、そこから僕は妄想するようになって、2023年に『妄想力』という本を出しました。

▶これは確かに7周目の〈進化〉したマトリックスである:『マトリックス レザレクションズ』池田純一レヴュー(WIRED)

僕は哲学は原理原則だと思っていて、経営で迷ったときに判断基準として結構使っています。

哲学は原理原則だと僕なりに理解していますが、今日谷川さんや皆さんとお話ししていって、僕の解釈が間違っていないか、もっと言うと、会場の皆さんに、もっとわかりやすい、お土産に持って帰ってもらえるような話ができたらと思っています。

嶋 哲学は原理原則という考え方がどうなのか、今日聞いていきたいと思いますね。

哲学者との対話の仕方は? Well-being研究者、石川さん

嶋 そして、石川 善樹さんです。石川さんは、医学博士、研究者……

石川 何でもいいのですが(笑)。

▼

石川 善樹

公益財団法人Well-being for Planet Earth

代表理事

予防医学研究者、博士(医学)。1981年、広島県生まれ。東京大学医学部健康科学科卒業、ハーバード大学公衆衛生大学院修了後、自治医科大学で博士(医学)取得。公益財団法人Wellbeing for Planet Earth代表理事。「人がよく生きる(Good Life)とは何か」をテーマとして、企業や大学と学際的研究を行う。専門分野は、予防医学、行動科学、計算創造学、概念工学など。近著は、『フルライフ』(NewsPicks Publishing)、『考え続ける力』(ちくま新書)など。

▲

嶋 そして、Well-beingのお仕事をビジネスとしてやられていて、先ほど話を聞いたら、「Well-being」という概念が作られる時に、経済学者と哲学者が協働して作ったそうですが、どういう役割を哲学者が果たしているのですか?

石川 手短に話すと、ブータンという国が弱小すぎて、うちの国はGDPでいくともうダメだ、GDPでない価値観を作ろうというので、「Gross National Happiness(GNH、国民総幸福量)」を国の目標にしました。

それを見て羨ましいと思ったのが、フランスのサルコジ大統領でした。

あれをフランスのイニシアチブでグローバルに広げるのだと言って、アメリカ人のジョセフ・スティグリッツとインド人のアマルティア・センという、両者とも経済学者でノーベル賞受賞者の2人と、あともう1人、フランス人の哲学者ジャン・ポール・フィトゥシの3人が中心となり、GDPを補完、あるいは超えていく考え方、指標を作ることに取り組みました。

▶「豊かさ」新指標(日立総合計画研究所)

2008年に通称「スティグリッツレポート」と呼ばれる報告書を発表し、それがWell-beingの原型となりました。

GDPを補完し超えていくのがWell-beingである、だからその礎を作ったのがフィトゥシという人です。

哲学者と経済学者が一緒に話して作ったところが、面白いなと思います。

その頃から、Well-beingを推進するときには、哲学者たちと組まなければいけないなというのは念頭に置きながら、まだあまり組めていません。

なぜ組めないかというと、どう哲学者と議論したらいいのか、僕の前提知識がなさすぎて作法がわかっていません・・・(笑)。

だから、まだあまり組めていない感じですね。

嶋 多分後で色々出ると思いますが、哲学者はそもそも抽象的な概念の話ばかりしていて、本当にリアルなビジネスに役立つのかとか、話が通じないのではと思っている方もすごく多いと思います。

その辺りをどうやって乗り越えられるのか、そもそも言葉の壁を乗り越えたほうがいいのかみたいなことも含めて話せればと思います。

社名はアリストテレスの著書から。Poetics 山崎さん

嶋 もうお一人は、Poeticsの山崎さんです。

Poeticsで言語をAIで解析するというビジネスをされていて、今日は朝イチのスタートアップ・カタパルトにも登壇されています。

▶商談解析AI「Jamroll」から、言語哲学×LLMでAI APIプラットフォームを目指す「Poetics」(ICC FUKUOKA 2024)

AIを作るのにおいて、いわゆるプログラマー的な人たち、コンピュータサイエンスしている人たちと、哲学は非常に結びついているというお話を頂きました。

山崎 はずむさん(以下、山崎) 山崎と申します。

▼

山崎 はずむ

Poetics

代表取締役

コンピューターサイエンスと人文科学を組み合わせて音声・言語解析AIを開発するPoeticsのCEO。バックグラウンドは人文科学。これまでICT Spring (ルクセンブルク) など国際的なピッチ・コンテストで6度優勝しているほか、IFA Next 2019 (ベルリン) やInnovex 2019 (台北) など国際的なテック・カンファレンスでAIに関するキー・ノートを担当。東京大学大学院総合文化研究科博士課程満期退学。ニューヨーク大学大学院客員研究員 (2013-14年) 。青山学院大学社会情報学部特別研究員 (2017-2019年) 。

▲

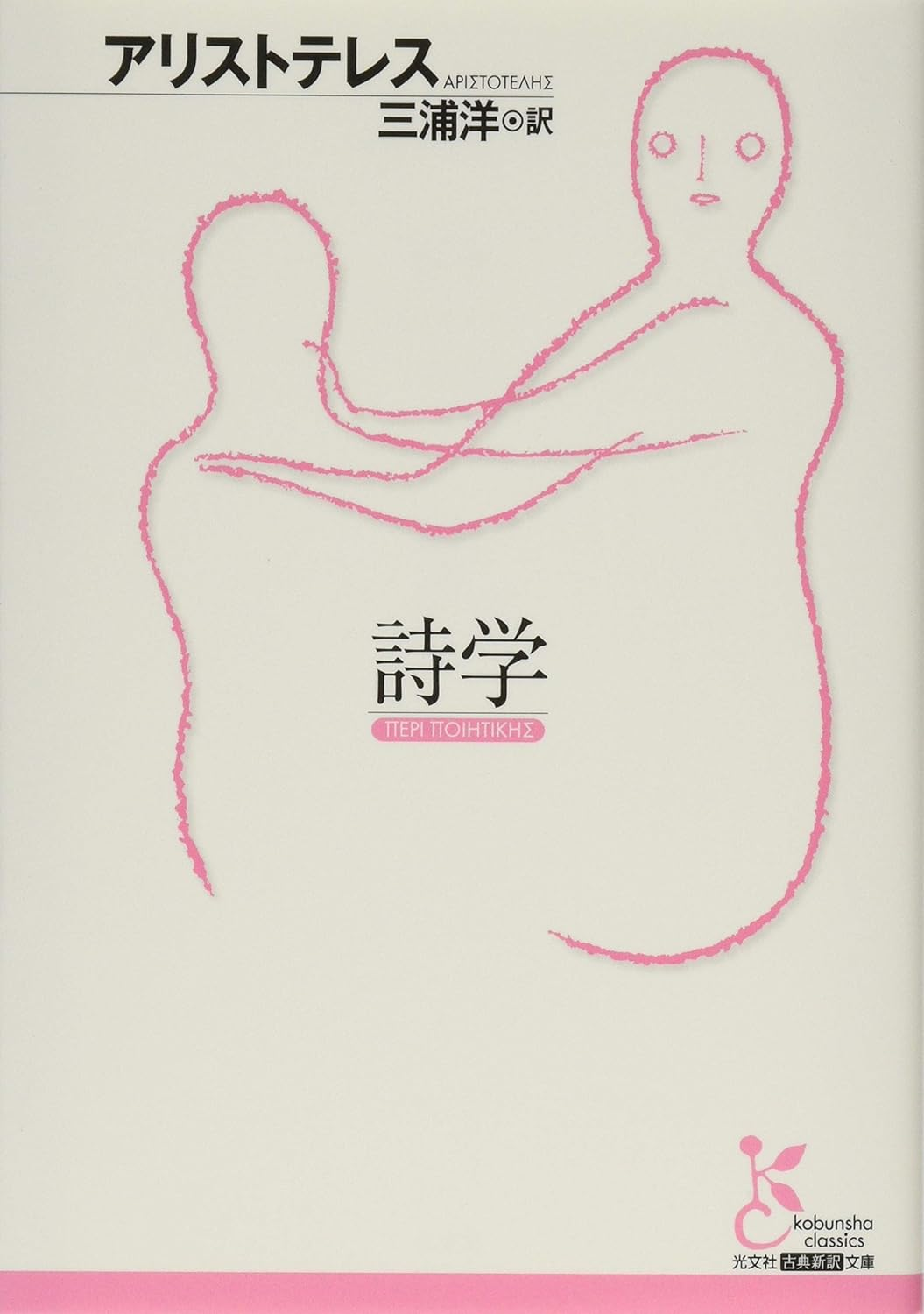

Poeticsという社名は、そもそも哲学書から取っていて、アリストテレス(紀元前384~紀元前322)の『詩学』の英訳が「Poetics」です。

『詩学』は、音や言語、人間の感情というものが、物語を通してどう効果を波及させるかみたいなことが書かれている本です。

僕らは音声認識、自然言語処理、あとは感情解析をしているので、まさに当てはまるということで、社名にしています。

僕は多分結構珍しい経歴だと思いますが、博士課程まで人文科学、哲学を勉強して、なぜか間に新宿ゴールデン街で飲み屋をやるというのを挟んでいます。

嶋 それが一番哲学っぽいんじゃないですか?

山崎 (笑)それがなんと今はAIの起業家です。

今お話しいただいたとおり、実は人工知能の概念のほとんどは哲学から来ていて、特に最近の大規模言語モデルは、ほぼほぼ19世紀や20世紀初頭に出ている言語観を模倣しているというのが、僕らの考え方としてあります。

実はそのAIを作る上で、そもそも哲学自体の理念は有効だし、そもそもAIの概念はライプニッツ(1646~1716)から遡れるような哲学の観念から生まれてきているというところが、たまたま忘れられているだけ、というのを現代に蘇らせようとしている謎の会社です(笑)。

▶️ライプニッツ(コトバンク)

よろしくお願いします。

モデレーターは博報堂ケトル 嶋さん

嶋 はい。今日はこのサイエンスと哲学の関係についても話せたらいいなと思っています。

モデレーターを務める嶋です。

博報堂でケトルというクリエイティブエージェンシーをやっています。

本の仕事が多くて、本屋大賞を作って運営したり、下北沢でB&Bという書店をやったりしています。

B&Bでは哲学書が売れていて、谷川先生にB&Bで哲学講座を開いてもらったのですが、お客さんに経営者が意外と集まったので、ICCサミットにも。

谷川 そうですよね。哲学の引きを感じます。

嶋 そうなんですよね。

谷川 はい。食いついてくれるといいなと思いますが。

嶋 はい。今日色々話ができればいいなと思っています。

(続)

▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

編集チーム:小林 雅/小林 弘美/浅郷 浩子/戸田 秀成