▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

ICC FUKUOKA 2025のセッション「-Well-beingビジネスの今後(シーズン6) -〜2025 くるぞ、ウェルビーイング〜」、全5回の②は、フィジオロガス・テクノロジーズ 宮脇 一嘉さんが登場。週3回通院、1回あたり4時間を要する血液透析治療の現状を変える、未来の在宅用透析装置を紹介します。コア技術は透析液の再循環システムです。患者のQOLを高め、医療費削減効果を生む取り組みを、ぜひご覧ください!

ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2025は、2025年9月1日〜9月4日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページをご覧ください。

本セッションのオフィシャルサポーターは住友生命保険です。

▼

【登壇者情報】

2025年2月17〜20日開催

ICC FUKUOKA 2025

Session 7E

-Well-beingビジネスの今後(シーズン6) -〜2025 くるぞ、ウェルビーイング〜

Sponsored by 住友生命保険

▲

▶「-Well-beingビジネスの今後(シーズン6) -〜2025 くるぞ、ウェルビーイング〜」の配信済み記事一覧

社会的な生活を奪う透析治療

藤本 それでは早速ですが、トラック2で優勝された、フィジオロガス・テクノロジーズの宮脇さん。

自社についての紹介をお願いします。

宮脇 フィジオロガス・テクノロジーズという、舌を噛みそうな名前ですが、北里大学発のスタートアップです。

透析装置を作っている会社です。

人工透析は、ご存知の方もいらっしゃると思います。

人工透析を受けているのは、腎臓の機能がなくなってしまっている方です。

腎臓の機能がなくなると、おしっこができなくなります。

おしっこができなくなると、体から水分や毒素が抜けなくなり、体に入れるもの、つまり食事や水分量にも制限を受けます。

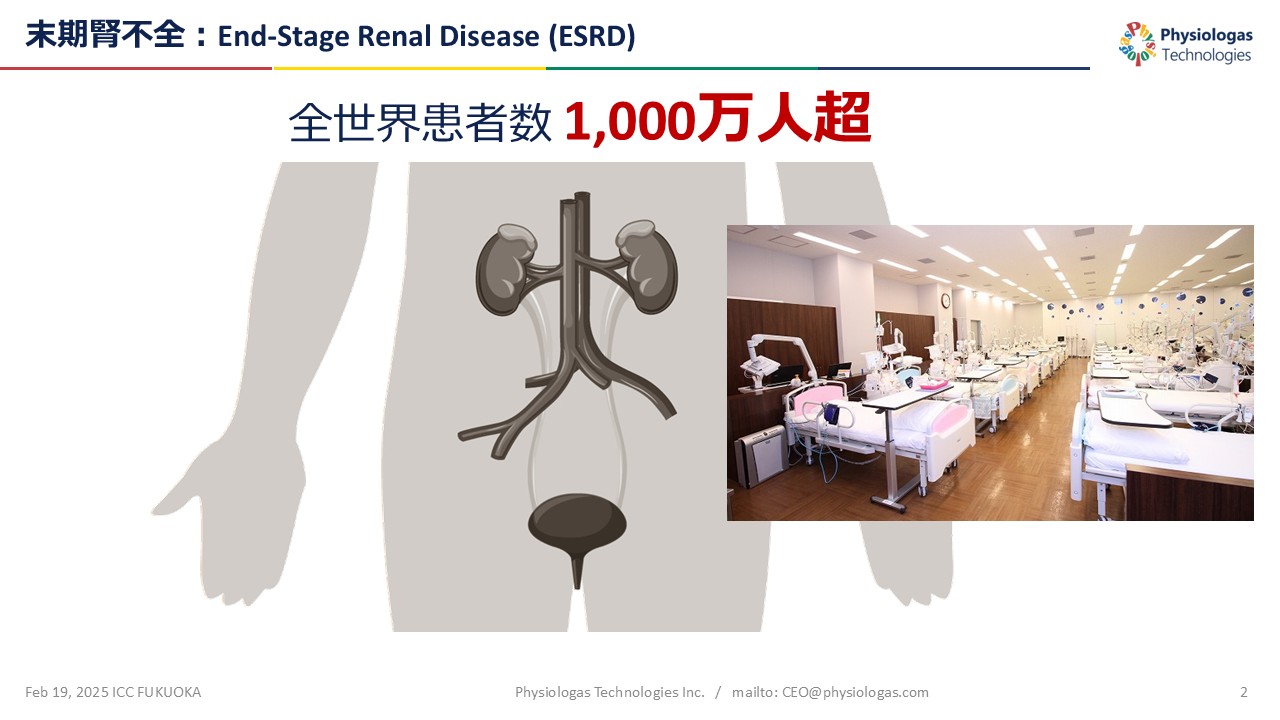

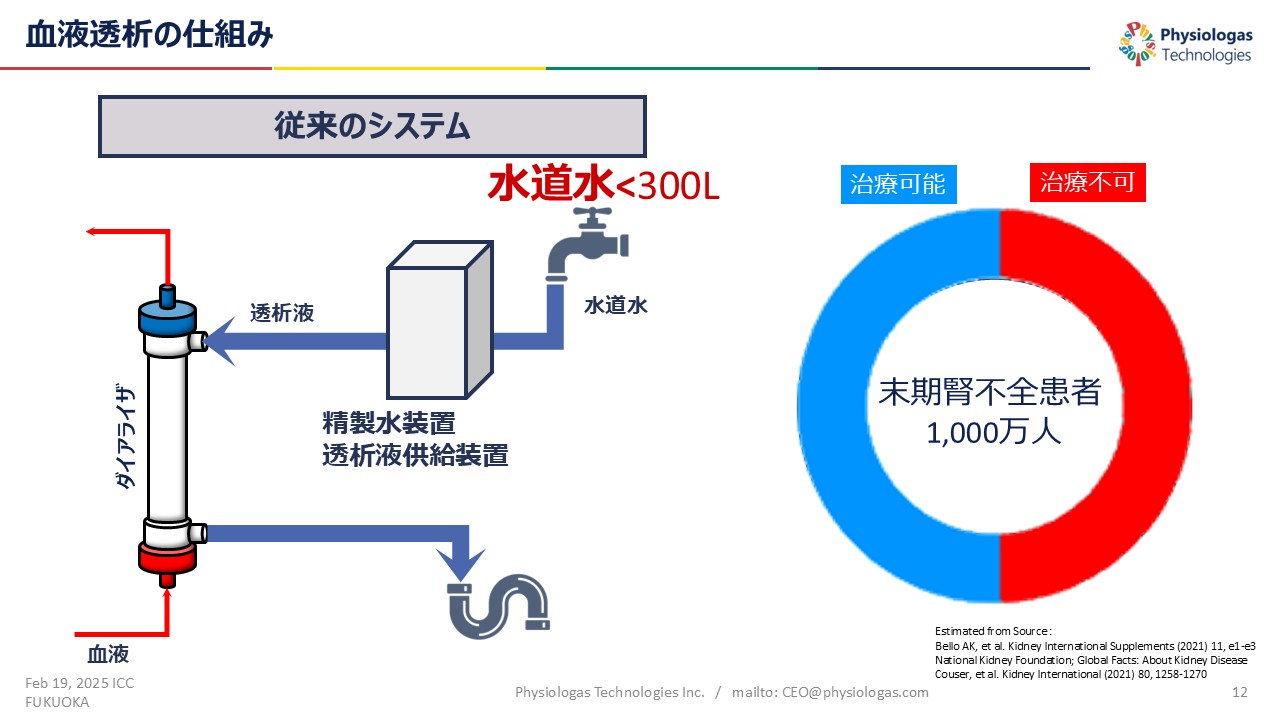

この病気の末期の腎不全の患者さんは、世界で1,000万人を超えると言われています。

この病気で治療を受けている方のほとんどは、病院で俗に言う「人工透析」である血液透析という治療を受けています。

血液透析は、生命という意味では生きながらえますが、社会的な生活としては完全に死にます。

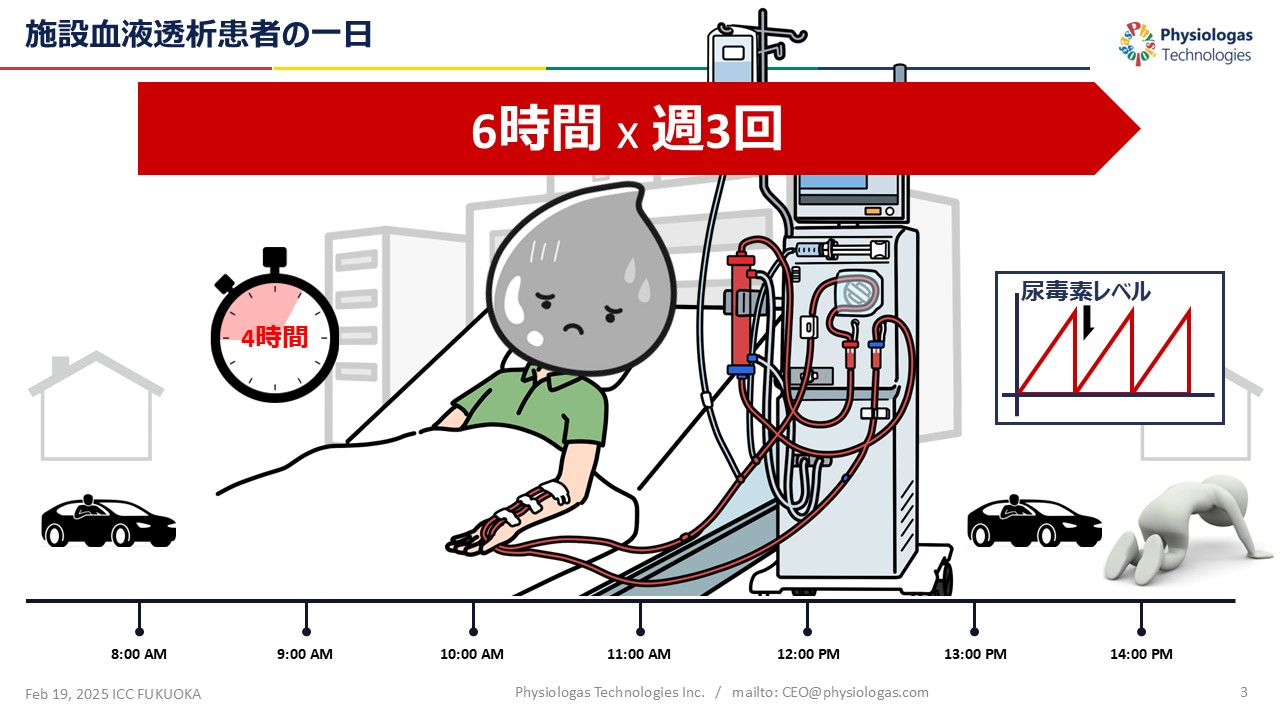

なぜなら、週に3回、1回あたり4時間の治療を受けるので、家を出てから帰るまで6時間の治療を受けるからです。

労働の現役世代がこの治療を行うと、社会的な生活は完全に難しくなり、当然、フルタイムの就労はかなり厳しくなります。

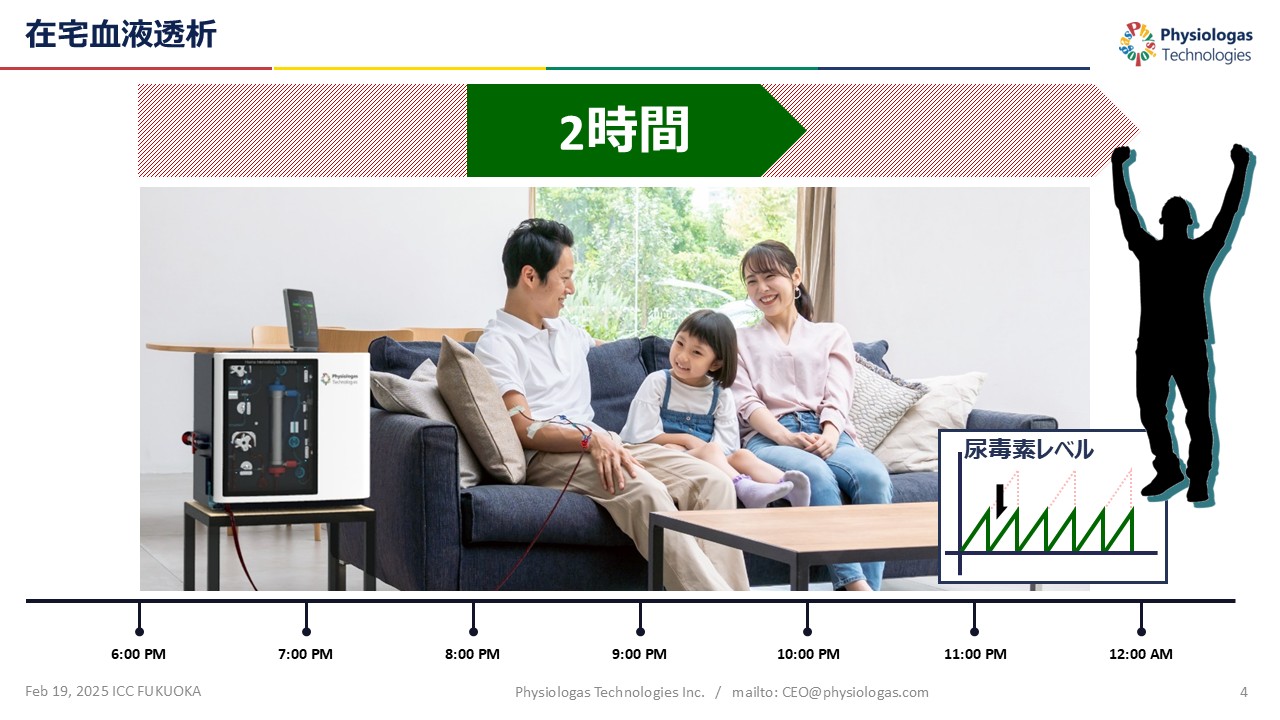

我々の開発している装置は、先進国においては在宅で手軽に血液透析が受けられるというもので、この治療自体は、実は保険収載(公的医療保険の適用対象であること)もされています。

日本、アメリカ、ヨーロッパでは保険収載がされており、家で、短い時間で治療が受けられるので、国も病院も患者も推進したいのです。

血液透析とは腎臓の機能を代替するものなので、頻繁に、毎日でも受けた方がいいのです。

でも今の保険収載の仕組みでは、世界中で、「週3回、1回4時間」がデフォルトになっています。

患者の生活も死ぬ、さらに、体力的にも辛い治療しかできない状況を打破するため、我々はこのような装置を作っています。

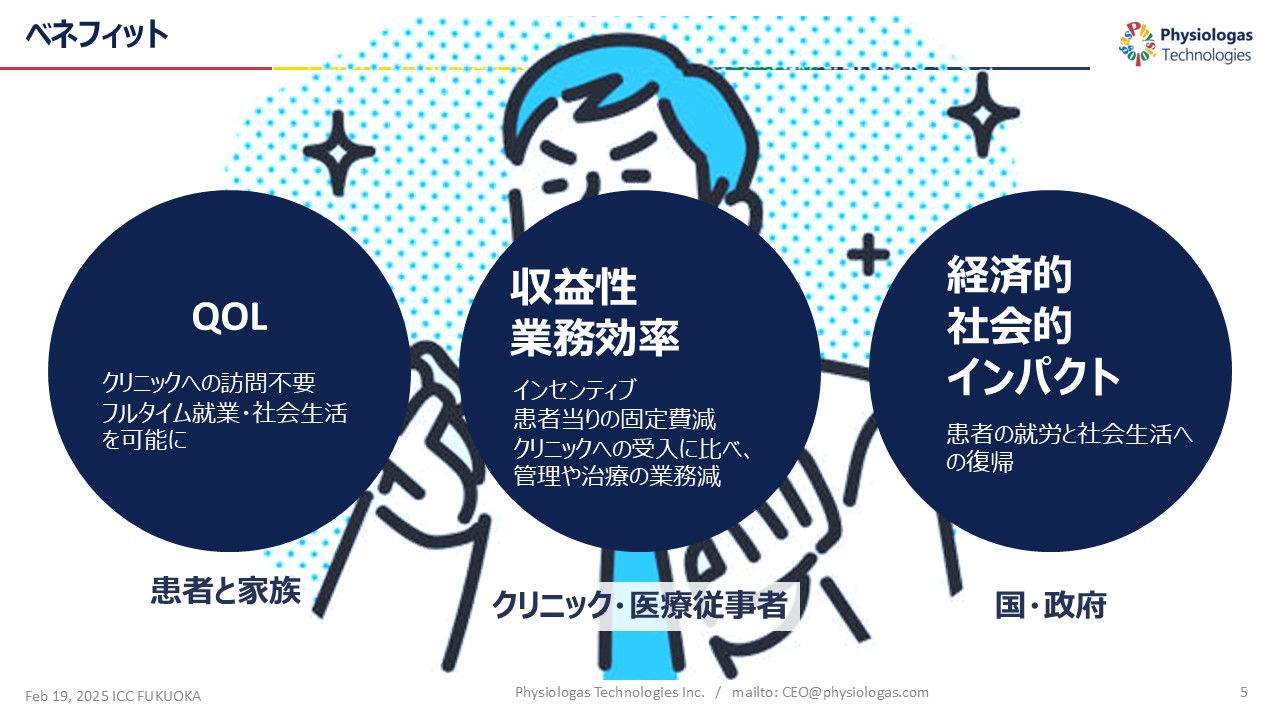

患者のQOLが上がるのもそうですが、病院にとっても、患者が病院に来なくても自分で治療をするだけで診療報酬が入るため、収益性と業務効率がかなり上がります。

国にとっても、患者さんのトータルの医療費が下がります。

かつ、仕事ができていないほとんどの患者さんは生活保護を受けていると考えられますが、彼らが仕事に復帰することで、彼らが払う税収や保険料の収入が増え、経済的、社会的インパクトが大きくなります。

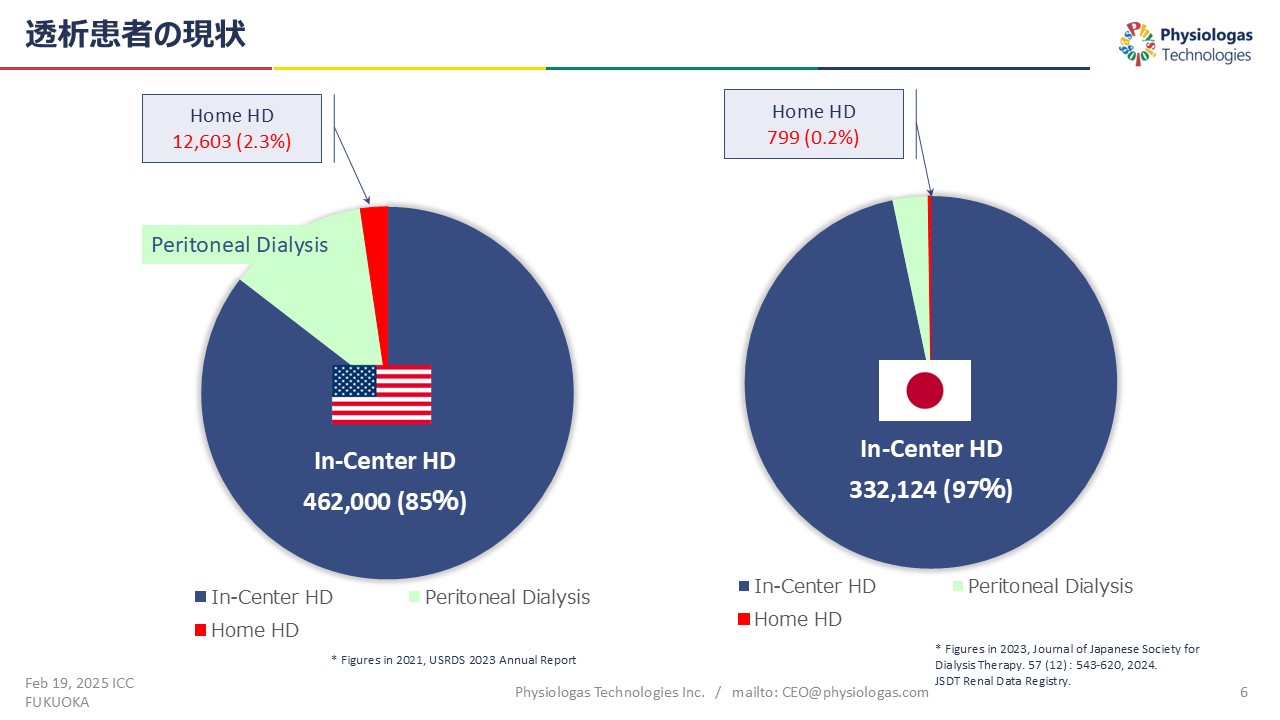

しかし、装置がない、あったとしても難しい状況なので、日本でもアメリカでも在宅で血液透析を受けている患者さんの割合はかなり少ないのが現状です。

日本では34万人、つまり400人に1人が透析を受けている患者さんなので、今日参加されている皆さんの身内や友人の中にいらっしゃるかもしれません。

しかし、34万人のうち、在宅で血液透析を受けている方は、わずか799人です。

在宅で血液透析を受けるには、このような装置が必要です。

水の質にもよるのですが、1回の治療で水を300リットルから、最大2トンほど使います。

石川 2トン!?

藤本 週3回であれば、6トンということですか?

宮脇 はい。

バスタブいっぱいで約200リットルなので、10回分の水を使うということです。

また、病院にあるような治療コンソールを使うので、相当メカに強くないと操作を覚えられません。

一番困るのは、エラーが出た時です。

病院にはプロがいるので、エラーが出てもすぐに直せますが、在宅だと、患者はパニックになってしまいます。

大量の水が要らないコンパクトな透析装置を開発

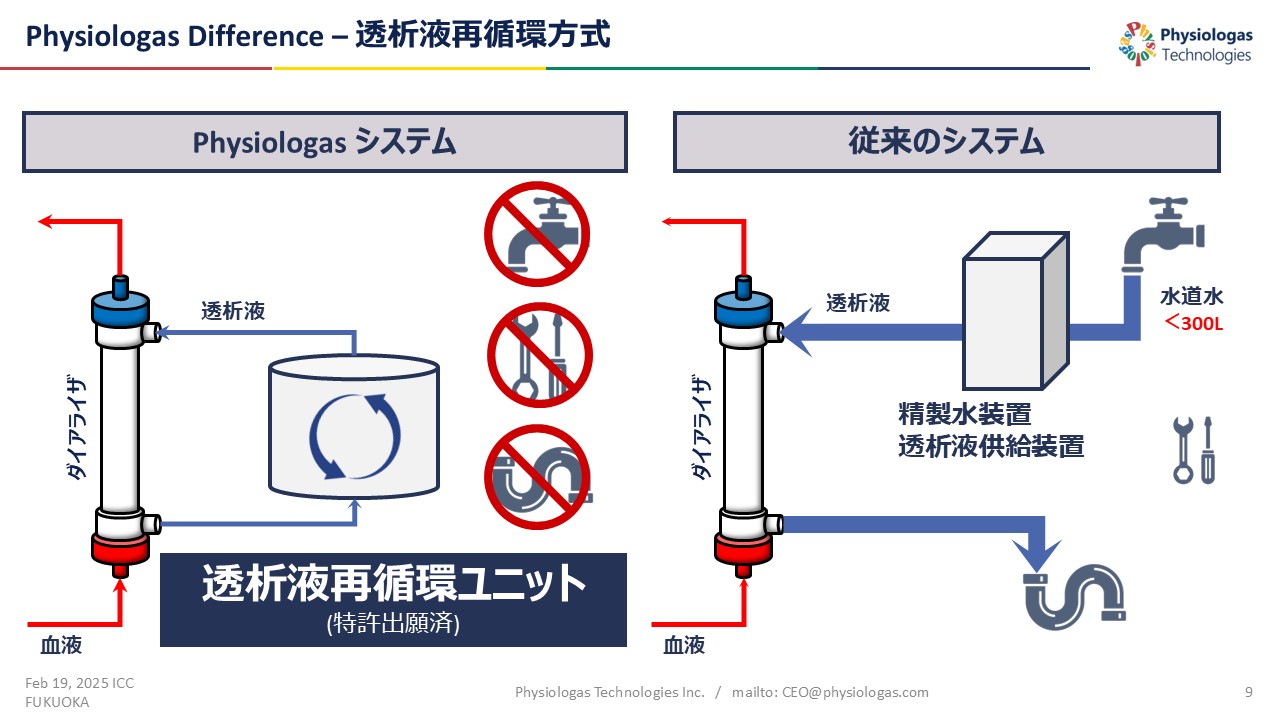

宮脇 そこで、我々が作っているのがこのような装置です。

一番大きな違いは、この装置は水が要らないことです。

水の制御が不要になるのでコンパクトになっており、電源と消耗品とこの装置されあれば、治療ができます。

これはまだイメージ図ですが、在宅治療に特化しているので、患者が使えるUI(ユーザーインターフェース)で仕上げようと考えています。

仕組みは簡単です。

現在の装置は透析液を使うので水が大量に必要ですが、我々の装置は透析液を装置の中で循環させます。

これが、我々の装置のコアの技術です。

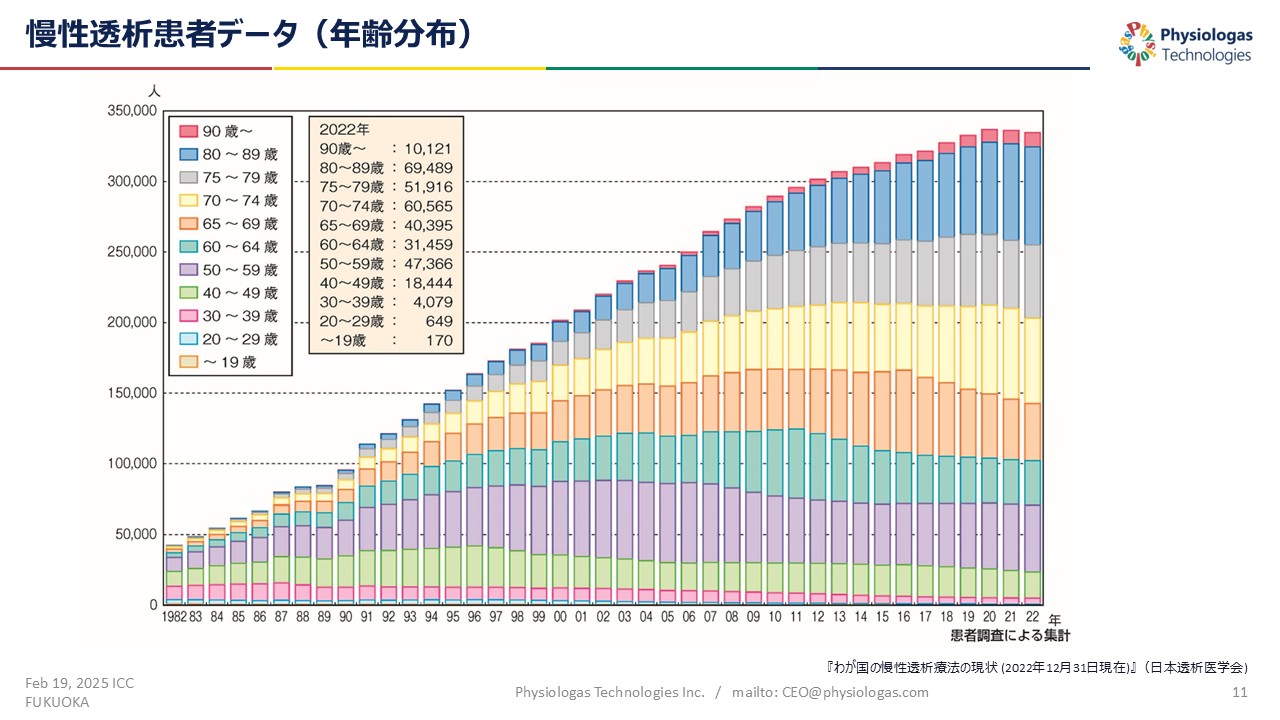

透析を受けている患者さんは、ここ30年で増え続けています。

我々がターゲットにしている患者さんは労働世代、つまり65歳以下で、仕事に復帰したいと強く思っている方です。

このグラフで言うと緑よりも下の層で、この人数は1990年頃からずっと横ばいで10万人のままです。

ずっと問題だとされていましたが、解決されないまま30年が過ぎたということです。

そこに我々はメスを入れたいと考えています。

アフリカやインド、東南アジアへの展開も

宮脇 ここまでは、水もあり、治療も簡単に受けられる日本の話であり、より良い生活のための在宅治療提案です。

でも国によっては、ストーリーが変わってきます。

申し上げた通り、従来の装置は大量の水を使いますが、きれいな水でないと装置に入れることはできません。

水のインフラにアクセスできる人というのは、世界では限られています。

世界の、末期の腎不全の患者1,000万人のうち、治療を受けられずに亡くなっている方が500万人くらいいると言われています。

我々のソリューションはそういう方々にも提供できるので、アフリカやインド、東南アジアに展開を考えています。

チーム構成は、こちらです。

取締役CTOである北里大学の小久保先生が、スタートポイントです。

我々の活動を知っていただくため、WE ATやフランスのHello Tomorrowなど、いろいろなイベントに参加しています。

AMDAPという、東京都のアクセラレーションプロジェクトにも採択いただいています。

以上です。

藤本 めちゃくちゃ社会的意義のあるビジネスですね。

宮脇 はい。

でも、やはり医療機器なので、ハードウェア、ソフトウェア、規制緩和の面で、普通のスタートアップではありえないくらいのお金を使います。

藤本 どのくらい使うのですか?

宮脇 プロジェクトのスタートから仕上げまで全てを日本国内でするとして、全部で35億円です。

誰か助けて、と(笑)。

今のところ、いろいろな投資家さんに支えてもらいながら、何とかプロトタイプができるかな、くらいまで来ています。

藤本 こういう医療やヘルスケア領域は、Well-beingの中でも根幹な気がします。

デザイン業界でもWell-beingの動き

石川 これがまさにWell-being transformationですね。

今までは患者さんとして捉えていた、つまり医療機関にいる人が患者だったので、そこでどう透析をするかという発想だったのが、彼らを生活者として捉えると家で透析できた方がいいという発想になる。

僕はずっとグッドデザイン賞の審査員をしていますが、ここ数年は、GX、つまりGreen transformation、環境に配慮したデザインが重要でした。

▶GX実現に向けた基本方針 ~今後10年を見据えたロードマップ~ (経済産業省)

しかし、2024年から流れがガラッと変わり、環境配慮は当たり前になりました。

その上でのデザインの工夫、つまり、生活者のWell-beingに資するという観点でデザインを捉え直した作品が、たくさん出ててきている印象です。

医療機関や製薬会社であれば患者さんではなく生活者、メーカーであれば消費者ではなく生活者、ですね。

お客様の生活の場面を想像して、商品やサービスをどう工夫するかという動きがもうデザイン業界にも起きていますし、事業開発されている方の中でも起きているのではないかと思いますね。

宮脇 私自身、この仕事を始める時、グッドデザインやWell-beingをあまり考えていませんでした。

なぜなら、もともとはモノづくりの会社で新規事業に携わっており、日本の技術で世界の何かを変えたいという思いだけで働いていたからです。

その中でたまたま透析に出会い、透析を受けている患者さんのペインを知れば知るほど、なぜこれが放置されているのだろうと思いました。

技術があれば解決できることで、既に技術はあったので、あとはお金さえあれば、1,000万人のうち少なくとも10万人の生活が変わって、年間何千億円ものインパクトが出る事業です。

それなのに、今まではそこに穴があいていたという事実が信じられない気持ちでした。

藤本 医療機関もハッピーなのですよね。

患者さん本人は当然ハッピーですし、家族もすごく助かりますよね。

病院も国や政府もハッピーで、水を使わなくなるので環境にも良いのですよね?

宮脇 そうですね。

藤本 1粒で何度も美味しいというか…いろいろなステークホルダーにメリットがある、三方よし、四方よしというのが、本当かなという気がしました。

奥本さん、シリコンバレーでもWell-being領域の中でヘルステックは大きいのでしょうか?

Well-being市場は2028年までに1,400兆円になる

奥本 Well-beingは、人々の幸せと健康を核に、自己のポテンシャルを最大限に発揮出来る状態だと定義しています。

その上で、当然、ヘルステックが占める部分は大きいです。

Well-being市場全体は、2028年までに1,400兆円になると言われており、現在は960兆円です。

健康寿命や予防医学、メンタル、エモーショナル、ソーシャルヘルス、新しい働き方などに関するサービスやプロダクトが、Well-being市場に含まれます。

私は、WE ATのトラック2の審査員をさせていただいた関係上、「フィジオロガス・テクノロジーズ」さんのプレゼンテーションを拝見しました。

プレゼンテーションを拝見して初めて、透析している患者さんだけではなく、患者さんのご家族も大変な思いをされていらっしゃる様子を伺い、胸が痛みました。

「フィジオロガス・テクノロジーズ」のソリューションは、患者のみならずご家族や医療従事者、さらには環境にも優れた成果をもたらす点が高く評価され、審査員満場一致で優勝が決定しました。

一人ひとりが健康で幸福に暮らすことの重要性は、これからますます高まっていきます。

今後は生活者の視点がいっそう重視され、ウェルビーイングを組み込んだサービスやプロダクトが続々と誕生し、市場もさらに拡大していくでしょう。

藤本 本人だけではなく、家族も幸せになれるのが良いですよね。

前回の議論にあった、キャッシュポイントとバリューポイントについてですが、バリューはいろいろなプレイヤーにありますよね。

宮脇 ありますね。

藤本 キャッシュポイントというか、マネタイズはどういう仕組みになっていますか?

宮脇 装置と消耗品の販売で、ビジネスは成立します。

ただ、これは医療機器ですので、診療報酬点数は国が決めることになります。

保険収載されているとはいえ、我々のシステムを想定したものになっていないため、想定したものにすることがチャレンジの一つです。

アメリカでは状況が違い、我々のシステムを想定した上で保険収載されています。

アメリカでは、医療従事者に明確に、結構大きな額のインセンティブをつけています。

国や政府が、在宅で血液透析をすれば総医療費が下がることを分かっているからです。

在宅で血液透析ができる装置を作るスタートアップは、アメリカには4社あります。

ただ、アジアでは我々だけであり、我々もアメリカには攻めていきたいと考えています。

そこで、アメリカのスタートアップとは違う色を出し、圧倒的な技術で勝ちにいくため、水を使わないという差別化した装置を作っているということです。

藤本 これだけ社会的インパクトが大きいのであれば、国から評価されるべきですよね。

宮脇 それを期待はしていますが、なかなか……。

医療機器を開発している我々から見ると、日本では、国のお金は創薬に投入されているように見えてしまいますね(笑)。

ご理解いただいている方々もいて、国としてサポートしようとしてくれている雰囲気もあります。

また、先ほど話したようにAMDAPに採択されており、東京都にはサポートいただいています。

藤本 先ほど、グッドデザイン賞においては、環境配慮は当たり前で、次はWell-beingへの配慮だという話が善樹さんからありました。

Well-beingデザインと言えば、松本さんの領域かと思いますので、次は松本さんにお話ししていただこうと思います。

(続)

▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

編集チーム:小林 雅/小林 弘美/浅郷 浩子/戸田 秀成