▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

ICC FUKUOKA 2025のセッション「-Well-beingビジネスの今後(シーズン6) -〜2025 くるぞ、ウェルビーイング〜」、全5回の④は、Halu 松本 友理さんによる、インクルーシブな視点が生むビジネスチャンスとHaluのコンサルティング事業の話題です。インクルーシブデザインによって、障害者と健常者の分断をなくし、多様な人々の交流機会を増やそうとするHaluの取り組みを、ぜひご覧ください!

ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2025は、2025年9月1日〜9月4日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページをご覧ください。

本セッションのオフィシャルサポーターは住友生命保険です。

▼

【登壇者情報】

2025年2月17〜20日開催

ICC FUKUOKA 2025

Session 7E

-Well-beingビジネスの今後(シーズン6) -〜2025 くるぞ、ウェルビーイング〜

Sponsored by 住友生命保険

▲

▶「-Well-beingビジネスの今後(シーズン6) -〜2025 くるぞ、ウェルビーイング〜」の配信済み記事一覧

障害者のインサイト活用で大きな市場創出が期待できる

松本 最後に、今後の取り組みを紹介します。

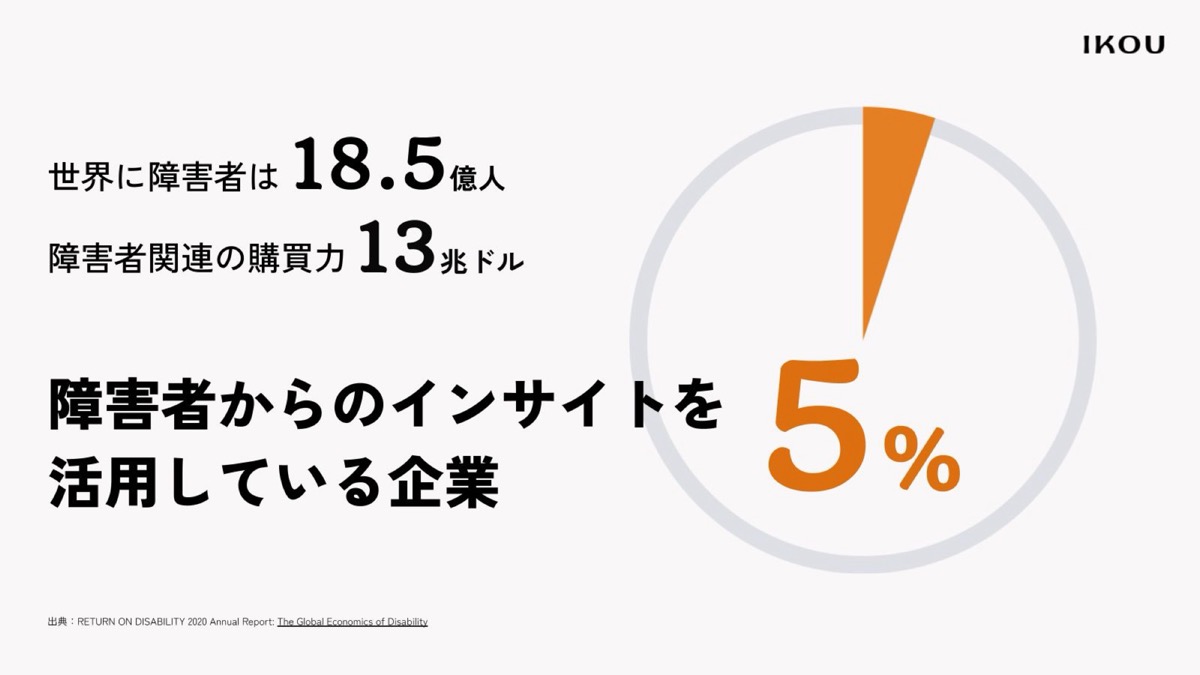

世界に障害者は18.5億人いて、その購買力は13兆ドルと言われていますが、彼らのインサイトを活用している企業は5%にとどまっていると言われています。

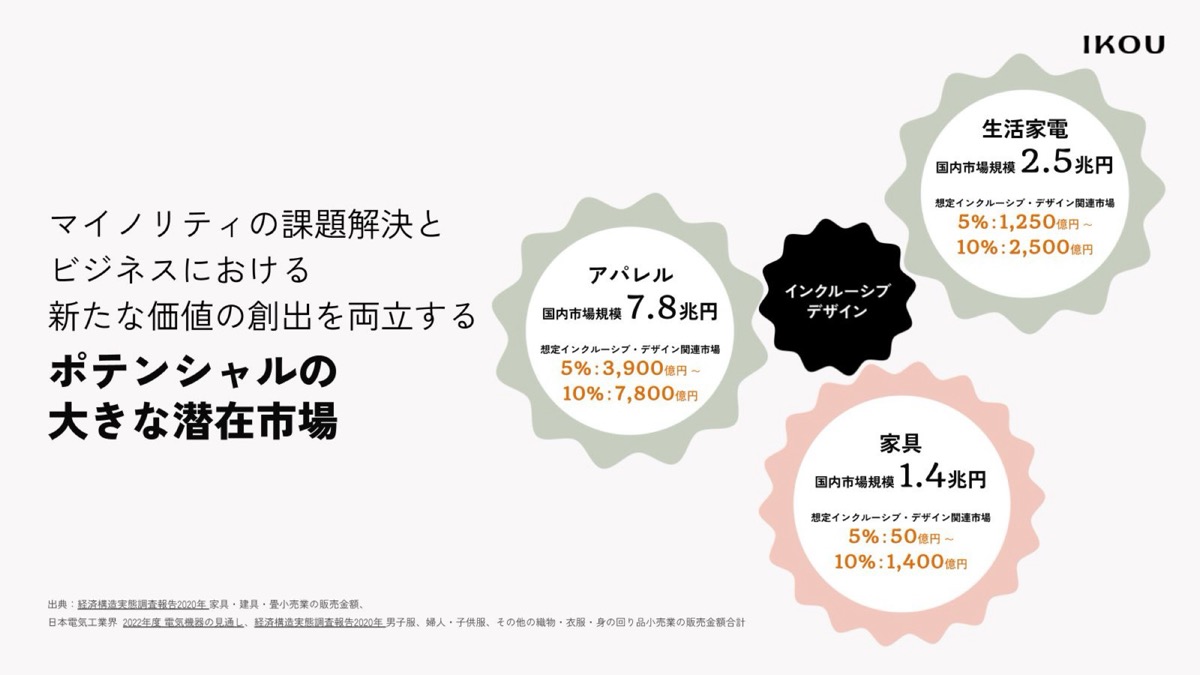

各産業で5~10%でもインクルーシブな製品に目を向けていけば、各領域で1,000億円規模の市場が創出されます。

社会課題の解決になるだけではなく、ビジネスとしても大きなポテンシャルがあると思っています。

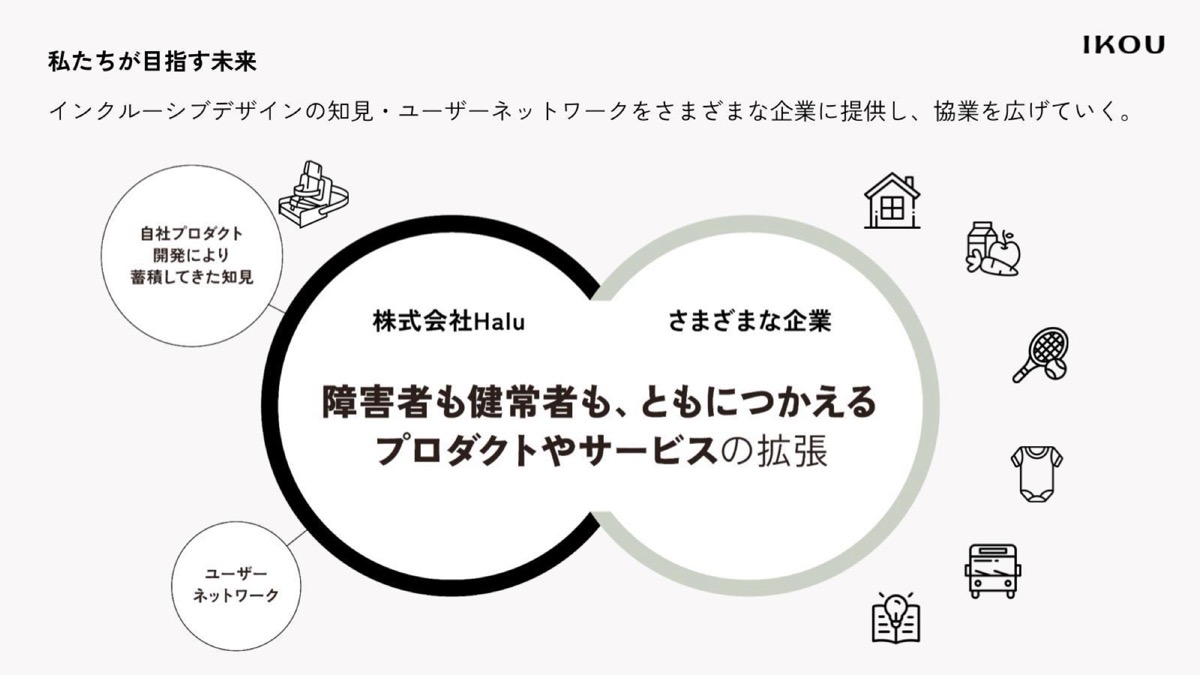

障害者と健常者がともに使えるプロダクトやサービスを広げていくのは私たちだけではできないので、自社のプロダクトを作る中で培ってきたインクルーシブデザインの知見やユーザーネットワークをいろいろな企業に提供して、一緒に広げていきたいと思っています。

先ほどの宮脇さんの話は、私たちが考えていることとまさに同じだと思いました。

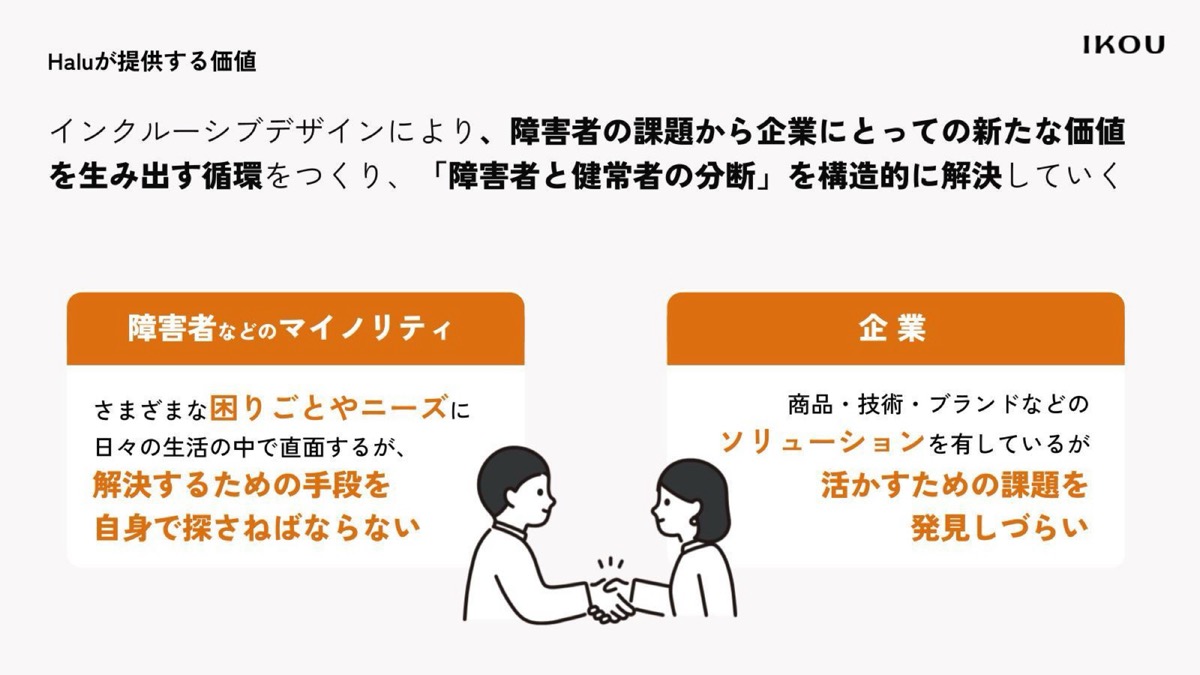

企業は、商品や技術やブランド力を持っていますが、それらを活かせる領域を発見しづらいと思います。

マイノリティは日々、さまざまな困りごとに直面しても解決する手段を持っていません。

それをインクルーシブデザインでつなぎあわせることができれば、障害者の課題から企業の新たな価値を生み出す循環が生まれ、障害者と健常者の分断が構造として解決されていくのではないかと考えており、そのつなぐ役割を私たちは担っていきたいと思っています。

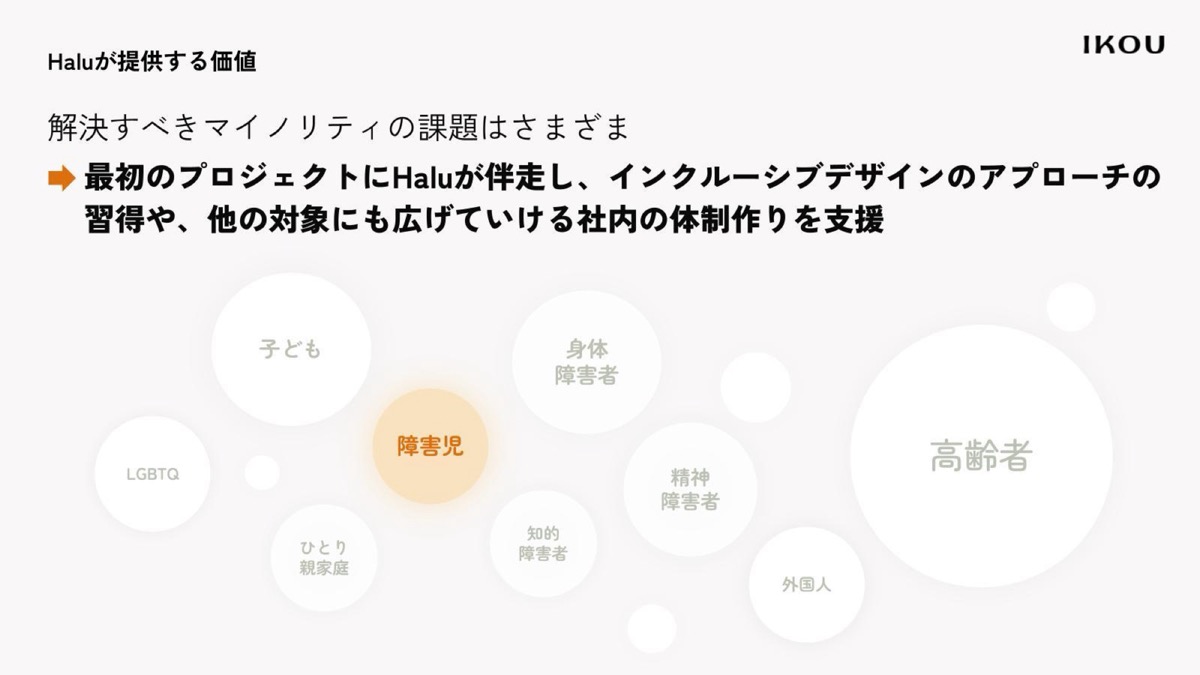

マイノリティといっても、高齢者、子ども、外国人、LGBTQなど、いろいろなので、どこから手をつければいいか分からないという相談もよく受けます。

障害児の抱える課題は複雑で多様で、さらにそれが成長とともに変化していくので、その解決には「本質的なニーズ」へのアプローチが必要です。当事者の課題解決にとどまらず、「多くの人たちに喜ばれるプロダクトやサービス」を社会に実装するためのアイディアを生み出すため、私たちは障害児とその家族の課題を起点に、プロジェクトに伴走します。

研修やセミナーなどを開催し、社内体制作りをサポート

松本 各企業内に、インクルーシブデザインのアプローチの経験を蓄積していけば、他の対象にも広げられます。

その社内での取り組みをサポートするため、研修やセミナー、コンサルティング、リサーチ、共同開発といったサービスを提供しています。

自社プロダクト開発と併せ、このサービスを事業のもう一つの柱に育てることに取り組んでいます。

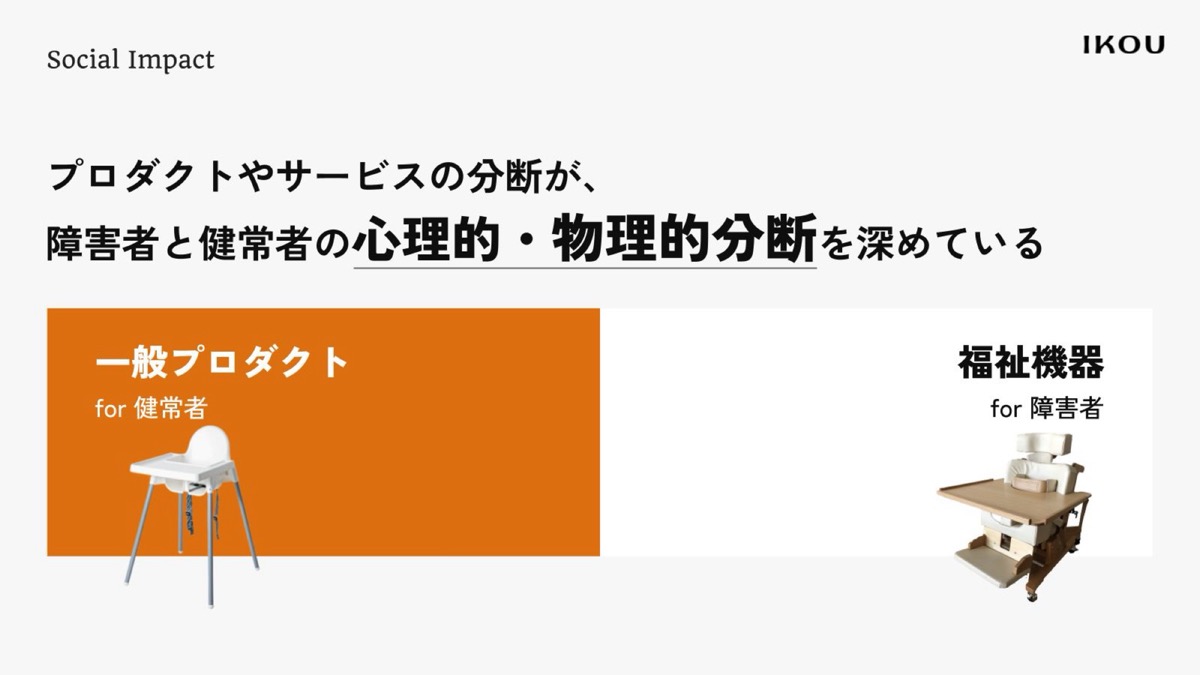

現状、世の中のあらゆるサービスやプロダクトは健常者が使うものと障害者の使う福祉機器に明確に分かれており、それが心理的、物理的に分断を深めていると思っています。

メインストリーム向けのプロダクトやサービスを作る時、見過ごしてしまっているニーズがあるかもしれないと考え、少しでも工夫や配慮をすれば、ともに使えるプロダクトやサービスの新たなマーケットが生まれます。

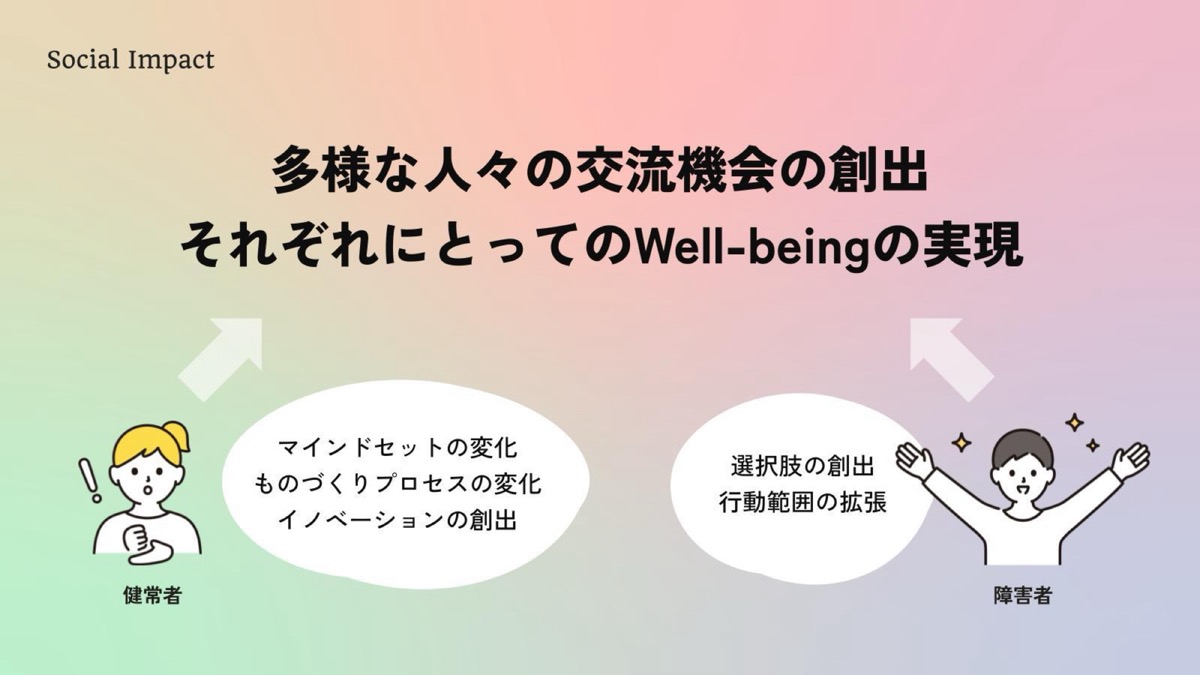

障害者は選択肢や行動範囲が広がり、健常者はマインドセットやモノづくりのプロセスが変わり、イノベーション創出につながることで、両者にとってポジティブなインパクトがあります。

それが多様な人の交流機会やWell-beingにつながると思っています。

これからWell-beingに関するテクノロジーが進化していく中で、マジョリティのWell-beingが向上する一方、声を上げづらいマイノリティの声やニーズに気づかれないと、両者の格差がどんどん開いていきます。

マイノリティのニーズに耳を傾ける意識を持つことが大切だと考えています。

藤本 改めて聞くと、素晴らしいですね。

宮脇 我々とは違う切り口で、すごいですね。

我々は透析をしている患者だけですが、そうではないところに広げていくという考え方が素晴らしいと思いました。

聞き入ってしまいました。

藤本 先ほど善樹さんが、フィジオロガスの取り組みはWell-being transformationだと言っていましたが、こちらもWell-being transformationの良い例だと思います。

「グッドデザイン賞」は産業振興のために始まった

石川 2024年のグッドデザイン賞の大賞は、障がいを持った子どももそうではない子どもも一緒に遊べる遊具でした。

全デザインの中での大賞です。

▶2024年度受賞結果(GOOD DESIGN AWARD)

グッドデザイン賞はもともと、産業振興のために実施されています。

歴史を遡ると、パナソニックの松下幸之助さんがアメリカに行った際、「同じ機能なのに、なぜ電化製品の値段がこんなに違うんだ」と思ったようです。

それでデザインが大事だと気づき、日本で初めてデザインセンターを作ったのがパナソニックでした。

機能だけだと価格が上げられないが、デザインやストーリーを乗せると上げられます。

それがきっかけになって、産業振興のために始まったのがグッドデザイン賞です。

これからの産業振興の方向性を示すという意味で、大賞作品は重要です。

入り口、つまり発想の段階では狭いかもしれませんが、出口でいろんな人に開けたものになるというのが、まさにインクルーシブデザインです。

入り口は透析をしている患者という狭いところから入っているかもしれませんが、出口は広い。

そういう意味で、宮脇さんの事業も似ていると思います。

また、ペインの強い業界ではキャッシュが来やすいと思います。

1つ1つのペインは弱くても、それらを合わせることでWell-beingサービスにしている事例もあると思いました。

僕の限られた体験の中で例を挙げると、損保ジャパンです。

損保ジャパンはWell-beingを次の事業の柱にすると明言しています。

▶SOMPOウェルビーイング | SOMPOホールディングス

なぜなら、主力商品である自動車保険は、このままだとなくなってしまうかもしれないからです。

これまでは、お客様が高齢化して、免許返納をして車を手放すので自動車保険ももう要らない状況になると、そこでお客様との関係が切れていました。

でもお客様はまだ元気で、シニアのペインは、健康、介護、老後、移動など、小さくてもいろいろ不安があります。

その人の立場に立つと、生活の中に小さな不安があるので、それらをまとめて解決法を提案すると、「それなら、お金を払ってもいいかな」という気持ちになるようです。

でも1つ1つの小さなペインは、不安だけどお金を払って解決してほしいものではない、と感じるようです。

ですので、Well-beingアプローチの良いところは、例えば、介護、移動、健康など、それぞれ全然違うもので1つ1つは弱くても、生活者の立場に立って、まとめて解決できることで、それを損保ジャパンは進めようとしているようです。

重要なのは、ペインが大きくても小さくても、それを入り口とした時、出口では、いろんな人向けにするという発想が大事だということで、改めて勉強になりました。

藤本 1つ1つは小さなペインだけど、まとめるとキャッシュポイントになりうるということですね。

松本さんのプロダクトのように、障害を持つ子をきっかけに、取り残されているさまざまな人にインクルーシブデザインを広げていくというアプローチがありますし、障害を持つ人のペインをいろいろな企業に伝えることで、大きな流れにする、大きなマネタイズポイントにするというアプローチもあると思います。

当事者だけの課題解決で終わらないために

松本 私たちは、当事者の声を把握できることもあり、障害児とその家族というところに、まずフォーカスをしています。

ただ、石川さんのおっしゃるように、出口をきちんとイメージすることがすごく大事だと思っています。

インクルーシブデザインに取り組む際、定義通り、マイノリティの課題を起点に当事者とともに取り組むだけで、当事者の課題解決だけになってしまうと、企業からすると、「パイロットとして取り組んだけど思ったよりも売れない、マーケットが小さい」で終わってしまいます。

障害児を起点に、こういったこともできるかなと発想していく中で、例えば、このペインなら高齢者も持っている、マーケットサイズが確保できる、大量生産ではなく中量生産ならビジネスが成立する、ということを考えながら作っていくのが大事だと思います。

従来の福祉機器は補助金を使うので、そういうことはなかなかできませんでした。

困っている当事者とソリューションを作れる企業が手を取り合えば、今までなかった新しい価値が生まれるのではないかと考えています。

石川 古典的なインクルーシブデザインのプロダクトは、メガネですね。

メガネはもともと、視力が弱い、つまり障害がある方のためのものでしたが、今や、目が悪くなくても伊達メガネをかける時代です。

シェアだけでみると、JINSは眼鏡業界でものすごいシェアを持っています。

これ以上メガネを売るためには、かけていない人にもかけてもらわなければいけないので、ブルーライトカットのメガネという新しいペインを見つけて売り出したというわけです。

入り口はどこかから入りますが、出口を大きいものにすればするほど大きなマーケットになっていき、いろいろな人のWell-beingに資するのだろうと思います。

気づけていなかったことに気づいて

藤本 自分たちの事業について考えさせられますね。

我々であれば、健康増進型保険というものがあります。

例えば、健康な人が妊娠したら歩けない、雪国だと冬は歩けない、障害を持つ人なら歩けない、という視点でもっと考えないといけないと思わされました。

松本 それは、気づけなくて当たり前だと思っています。

私も、トヨタでカローラなどの企画をしていましたが、障害のある人には福祉車両があるからと分けて考えることが当たり前だと思っていました。

悪気なく、意識していなかったのですが、たまたま息子が障害を持って生まれてきたので椅子の課題に気づきました。

息子が障害を持って生まれてこなければ、私は一生、福祉機器の椅子を見ることはなかっただろうし、それにまつわる課題にも気がつかなかっただろうと思いました。

企業を責めたいわけではなく、気づけないのは当たり前だけど、彼らはその気になればそうしたマイノリティの課題を解決できる技術があるので、もったいないと思うのです。

今日、話を聞いてくださった方のうちどなたかが、気づけていなかったと気づいて、サービスやプロダクトを作る際、「これは、今まで見過ごしていたニーズを持つ人たちにも展開できるかも」という考えを持ってもらうだけで、大きな変化につながっていくのではないかと思っています。

(続)

▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

編集チーム:小林 雅/小林 弘美/浅郷 浩子/戸田 秀成