ICC KYOTO 2024のセッション「元SAP・Oracle・Salesforce・BOX等、大手外資IT企業出身者が挑むスタートアップのエンタープライズセールスの立ち上げ」、全4回の最終回は、チームスピリット 道下 和良さんが一番悩ましいと感じているエンタープライズへの入り込み方のほか、仲良くなる方法、拡大の仕方を議論した後、本日の学びや展望を発表します。最後までぜひご覧ください!

ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2025は、2025年9月1日〜9月4日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページのアップデートをお待ちください。

本セッションのオフィシャルサポーターは チームスピリットです。

▼

【登壇者情報】

2024年9月2〜5日開催

ICC KYOTO 2024

Session 4E

元SAP・Oracle・Salesforce・BOX等、大手外資IT企業出身者が挑むスタートアップのエンタープライズセールスの立ち上げ

Sponsored by チームスピリット

(スピーカー)

大我 猛

booost technologies株式会社

取締役COO (最高執行責任者)

高山 清光

ジョーシス株式会社

日本統括上級副社長CRO

富岡 圭

Sansan株式会社

共同創業者/取締役 COO

(モデレーター)

道下 和良

株式会社チームスピリット

代表取締役CEO

▲

▶「元SAP・Oracle・Salesforce・BOX等、大手外資IT企業出身者が挑むスタートアップのエンタープライズセールスの立ち上げ」の配信済み記事一覧

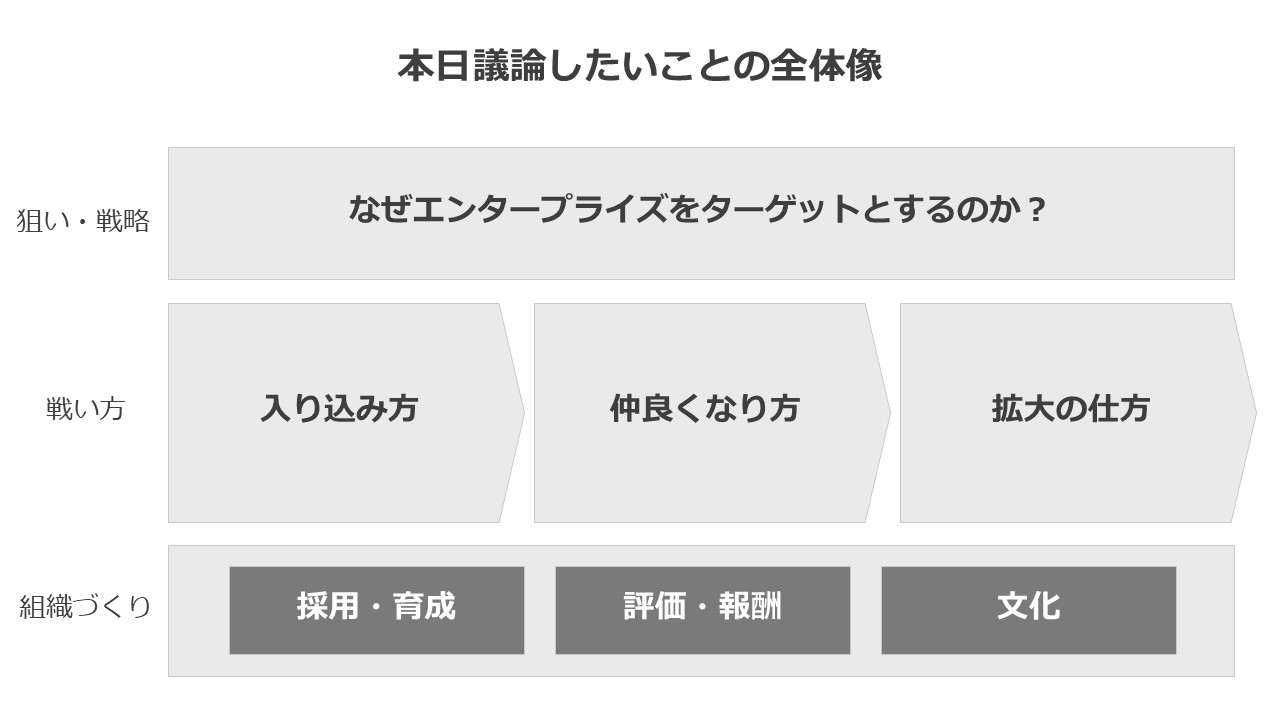

道下 残り30分を切ったので、このセグメントの中で一番悩ましいと感じているものを、一人ずつ指していきましょうか。

私の場合、「入り込み方」です。大我さん、いかがですか?

大我 同じく、入り込み方です。

高山 この瞬間は、「評価・報酬」ですね。

自分で作ったのですが、今、OTE(On-Target Earning、目標達成率100%時の理論年収)ではない人の方が売れていて悩んでいます。

富岡 Sansanだと「拡大の仕方」、Bill Oneだと「入り込み方」です。

エンタープライズへの入り込み方

道下 では、まず、入り込み方について話してから、組織づくりや評価の話題に移りましょうか。

やはり、外資はプロダクトを供給してくれるし、豊富なマーケティングコストをもらえるので、パワープレイもできたゆえ、順調だったと思います。

既に、ブランドとして確立されているものもあったと思います。

それに対して、スタートアップの場合、入り込むのがすごく大変だと感じています。

イベントなどで接点ができても、そこからナーチャリングをして商談化するのは個人技になってしまうので、会社としてどう仕組み化するかが悩みです。

大我さんは、入り込みについて、どういう悩みを持っていますか?

大我 今取り組んでいることとしては、まず営業体制強化をしました。

今までは営業においてプロダクトの機能を訴求していましたが、機能ではなく、なぜこの製品を使うべきなのか、つまりWHYから入ってガイドをする営業に変更しています。

そこには外資出身者が必要なので、営業のヘッドであるVP of Salesに、元Oracleの営業本部長を採用しました。

ただ、今までいたメンバーが急に変わるかと言うとそうではないので、ギャップが生まれます。

プロダクト訴求によってそれなりに売っていた営業メンバーを、違う次元に持っていくチャレンジを現在進行形で行っています。

彼らも変わりたいと思っていますが、彼らをどう引き上げるかについては常に悩んでいますね。

道下 ファンクションセリングからソリューションセリングへのトランスフォーメーションを含めて、悩んでいるということですね。

富岡さん、Bill Oneではどういう悩みを抱えていますか?

富岡 Sansanとの比較になりますが、Bill Oneでエンタープライズに取り組もうとした時、上層部の人が、あまり自分ごと化しないことですね。

というのも、いくら上層部でも名刺交換をしない人はいないので、Sansanの場合は課題を自分ごと化し、イメージしてもらいやすいのです。

王道としては、上層部にアプローチをして、経理部に落としてもらうことですが、必ずしもそこまでスムーズに進まない時の複数の違うアプローチをどうするか、という点で議論していますね。

道下 上から落とすにしても、現場も巻き込まなければいけないですよね。

富岡 そうですね。

CxOレターが生む社内外への効果

大我 サステナビリティを考えると、現場の人はないがしろにできません。

今、我々がチャレンジしているのは、CxOレターという、公開情報から評価を勝手にして、同業他社に比べたときのその会社の課題を分析したレポートを送って、アポ取りをすることです。

コンバージョンレートは数%です。

分析レポートを作るのに人件費は当然かかりますが、数%でもコンバージョンして成約につながるならペイします。

今までの営業メンバーは20代後半から30代前半くらいの若手ですが、それまで彼らが行っていた現場の人との商談による進め方と、CxOレターによって上層部に刺さった際の案件の進め方の違いを見て、「こういう世界があるのか」と思ってくれたようです。

スモールサクセスというか、お客様の対応が変わったことを実感できることが、彼らの能力を引き上げるためには大きいと思っています。

道下 簡易診断には、SAPの時に行っていたバリューエンジニアリングの手法(導入検討企業に対し導入効果を明確にする無償の診断サービス)、ノウハウを転用したのでしょうか?

大我 そうですね。単に、丁寧に筆書体でレターを書くよりも……私自身もああいうレターが送られてきたことがありますが、目を通す気にはならず、即ゴミ箱行きでした。

でも、自社に関わる内容が含まれていると、「ん?見てみようかな」となります。

そのトリガーを引けるかどうかかなと思います。

道下 でも、結構工数はかかりますよね。工数については、どう正当化したのでしょうか。

大我 最初は、すごく手厚い分析レポートを作っていて、工数がかかりすぎて難しいなとなったので、簡易版に変更しました。

あと、アポが取れた後、CxOにぶつけるための具体的なネタが大事です。

そこで製品の訴求をしても意味がないので…例えば、「御社のサステナビリティの取り組みについて、一緒にロードマップを」なら、ヒアリングをして、こういう時間軸で、こういう取り組みで、その結果、投資対効果はこれくらいで、という話をします。

製品を売るところから始めない

道下 このスライドで、高山さんが、参考になる話をしてくださっています。

仲良くなりつつ、扉を開けるような取り組みかなと思います。

高山 ありがとうございます。

ずっと外資にいた経験から思うのは、良いことを言っているCEOでも、新しいものを試して失敗したくないと思うだろうということです。

我々は、思っている以上にギブする精神が必要ではないかという考え方を持っています。

「ジョーシスとは何ですか」と聞かれると、「コミュニティです」と答えるようにしています。

「情報システム部門の方がお悩みのことは、弊社が用意している幅広いコミュニティで解決できるといいですね」と伝え、製品を売るところからは始めません。

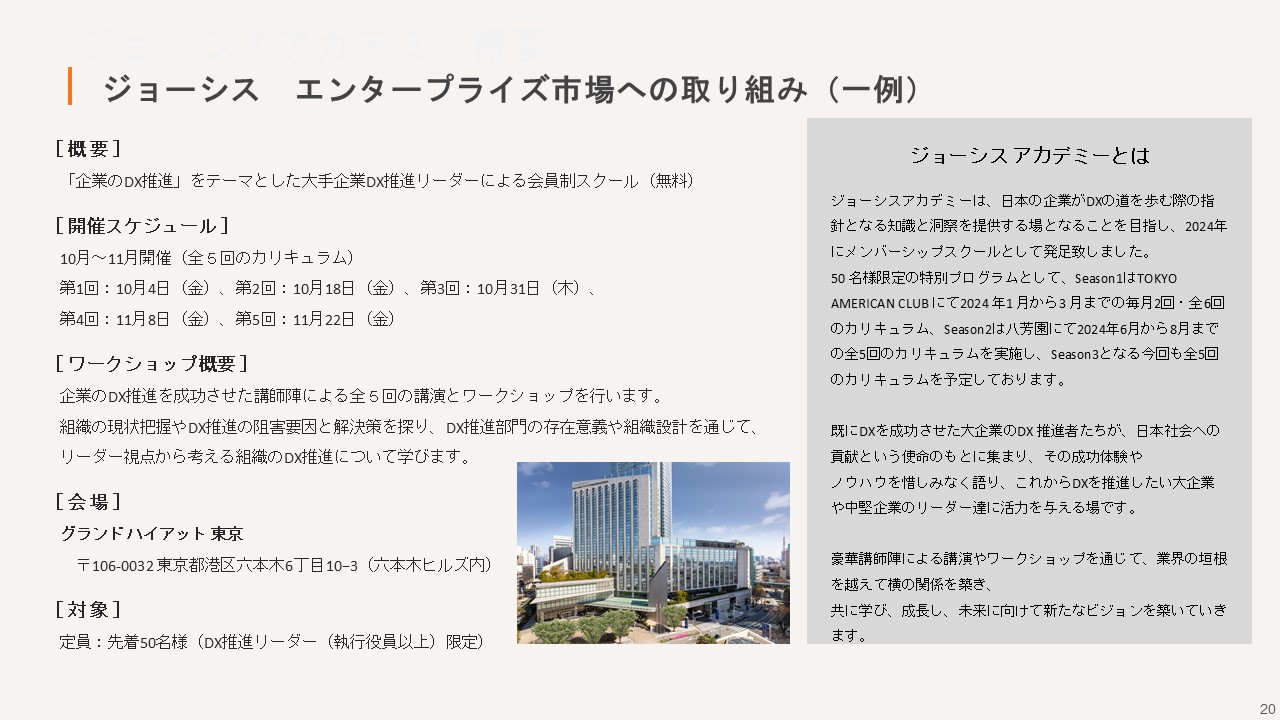

エンタープライズについては関係を深くしたいので、1月からジョーシスアカデミーという取り組みを行っており、シーズン2が終わったところです。

シーズン1は全6回のコースで、取締役以上の人たちに無償で講師になってもらいました。

▶️ジョーシス、日本企業のDX推進リーダーを支援する”場“「ジョーシスアカデミー」を発足(PR TIMES)

▶ジョーシス、日本企業のDX推進リーダーを支援する”場“「ジョーシスアカデミー」を発足~第一期は2024年1月開講、全6回のプログラムで開催~(PR TIMES)

1時から8時まで、7時間の拘束でしたが、それを6回行いました。

最初の2時間は経験の深い方々の話を聞いてもらい、残りはお客様同士で、イノベーションを起こすためのディスカッションをしてもらいました。

めちゃくちゃ盛り上がりましたが、面白かったのは、3回くらいだとまだ仲良くなれずで、4回目に「そもそもジョーシスって何の会社でしたか?」とお客様から聞かれて、打ち解けられたことです。

それでシーズン2からは5回開催で良いということにしました。‘

4回の壁があったなと思います。

こういう活動を行い、売らないでお客様と仲良くなる。

現在120名くらいの同窓生がいますが、ゴルフ企画なども行い、関係構築を進めています。

ジョーシスが有名講師陣を集められた舞台裏

大我 ジョーシスアカデミーの効能は間違いなくあると思いますが、大事なのはコストだと思っています。

これだけの講師陣を用意するには、通常、投資が必要です。

でも、無償でということだったので、その話が聞きたいです。

高山 もともと、日本のスタートアップを応援する、情報システム部門にイノベーションを起こすことに賛同してほしいという熱いトークで、ご協力いただきました。

1社で行うイノベーションには限界があるので、こういう場だと可能性があるという話もしました。

賛同してくださるのは、一線を退いた方が多くて、時間があるので、貢献したいという意欲が強いのだと思います。

道下 費用もさることながら、このプログラムを作るプログラムディレクターの工数がかかるのではないでしょうか。

SAPはこういう活動は得意ですが、あれだけ人がいるからできたと思います。

それをスタートアップで行うというのは、すごいです。

プログラムのディレクションは、どうしているのでしょうか?

高山 Palo Alto Networksという会社でエンタープライズの責任者だった芹澤(倫史さん、VP of Marketing)さんが思いついて、元Sansanの森田 和希(マーケティングマネージャー)と始めました。

細かい運営は外部業者にお願いし、まず、ヤマト運輸の田中さんと出光興産の三枝さんを口説きました。

シーズン1の実施で、満足度は100%でした。

卒業式も、ソーシャルメディアでシェアしたくなるような、ガウンを着て帽子をかぶって、とアメリカの大学みたいな感じのものを行いました。

その結果、シーズン2の50名の枠のうち、35名は紹介で埋まりました。

あと、平井 卓也デジタル大臣も毎回お声がけしています。

つまり、エンタープライズ向けに入りたくなる、イケてる情報システム部の人が集まるコミュニティを作っているということです。

ちなみに懇親会は凝っていて、けん玉大会、利き酒などを行う、出身別にテーブルを分けるなど、仲良くなるための施策を行って、PDCAを楽しんでいます。

ジョーシスアカデミーの投資効果は

大我 我々も今、Chief Sustainability Officer(CSuO)、つまり我々の製品に関する意思決定者であるCSOの協議会を立ち上げようと考えています。

SAPなど外資大手ではできるのですが、お金もないし、今のスタートアップでどう立ち上げようかと思っていましたので、今の話は大きなヒントになりますね。

高山 お金を使わなくてもできるので、やりきれれば良いと思います。

富岡 つい、リターンはどうなのだろうと気になってしまうのですが、実際に受注につながり始めているのでしょうか?

高山 2シーズンを行って、卒業生が110社にいますが、そのうち受注が取れたのは5社です。

PoC中なのが7、8社なので、まあ悪くはないという感じです。

富岡 始めて、継続もされているので、こだわりを持って行っているのでしょうね。

高山 一旦、シーズン10くらいまではやろうかなと思っています(笑)。

道下 プログラムディレクターには、シニアを採用するべきなのでしょうか?

高山 グローバル企業なので、採用時に年齢は聞きません。

60歳を超えていても雇うというポリシーです。

ジョーシスの場合、たまたまそういう人がいて、やりたくて提案したので、それを応援したということですね。

道下 なるほど、ありがとうございます。

評価・報酬で悩んでいること

道下 では、「評価・報酬」のトピックに移りましょう。

高山さん、どんな点に悩まれているのでしょうか?

高山 やはり、日本の会社には、外資出身者を高い給料で連れてきていいのかという考えがあります。

小さい会社で、安い給料で固定給なのに、営業だけ高い給料で……と。

通常の倍くらいの、ベース50、コミッション50の給料を払ったところで、機能しなかったらどうするのと。

外資から入社して、急にうまくいくわけではないです。

そういう仕組みを作ったのですが、結局は、長く働いている営業の方が売れているという結果になっているので、難しいなと思っています。

道下 経験値のある富岡さん、いかがでしょうか?

富岡 これは難しいですよね。

実は今日も夜、これについての打ち合わせが入っておりまして(笑)。

試行錯誤しながら取り組んでいますが、スライドにある「文化」とも近いと思っています。

僕らはずっと、基本的に成果連動報酬という仕組みではありませんでした。

スタートアップではそうだと思いますが、チームがあって売れるものなので、別に営業だけがすごいわけではないですよね。

そのカルチャーをすごく大事にしたいと考えています。

ある時、ハイパフォーマーの営業が辞めていくことが起こりました。

そういう課題に向き合うと、成果連動報酬が必要なのかと考えます。

Salesforceにいた福田(康隆さん、『THE MODEL』著者)さんにも話を聞いたところ、「成果連動報酬の目的は、ハイパフォーマーのリテンションだ」と言われました。

それはそうかもなと思い、文化とのバランスをとりながら成果連動報酬を取り入れました。

基本給はそのままですが、賞与に成果を反映させる形にしています。

傾斜をどうするか、それとは別のインセンティブをどうするか、などチューニングをしながら運用しています。

各社の報酬制度設計は?

道下 例えば、Sansanのようにある程度安定した事業を扱う場合と、Bill Oneのように新規を攻めなければいけない場合で、メリハリはつけているのでしょうか?

そもそもチームを分けているのか、一人が全ての製品を売るのか、係数が違うのか、など、いかがでしょうか。

富岡 プロダクト別に事業を分けています。

Sansanの場合は一定の売上が上がるので目標設定もできますが、Bill Oneは、初期は難しかったので、数字が見えるようになってから、成果連動賞与の仕組みを導入しました。

今、Contract Oneという契約データベースのサービスを立ち上げ中ですが、そちらには導入していません。

つまり、数字が一定見えてから仕組みを導入しています。

道下 例えば、Sansanのように安定したビジネスを担う人たちには、「Contract Oneはあまり売れていないのに、ちょっと売れるだけでたくさんのボーナスをもらうのか」という不公平感が出てくると思うのですが、何か対応されていますか?

富岡 Contract Oneには、成果連動賞与の仕組みを入れていません。

成果連動賞与の仕組みには、もちろん、売れなかったときのダウンサイドリスクも組み込んでいるので、それなりにみんな納得というか、理解はしてくれているかなと考えています。

道下 チームスピリットの場合、SMBもMidもエンタープライズも、営業はみんな7:3のOTE制です。

ただ、それが本当に正解かどうかは、自分の中で模索中です。

Salesforceの営業は6:4のOTE制でしたので、それよりはマイルドです。

高山 OTEも、ARR換算したターゲットではなくてもいいと考えており、検証をしています。

例えば、先ほど話した営業未経験のチームの場合(Part.2参照)、アポがどんどん来るので、1度目の商談でイマイチだと感じると、その機会を逃してしまっていました。

1度目のアポと2度目のアポについて、すぐに2度目のアポが取れている場合はクロージング率が40%と倍になっていたので、ARRを追わせないことにして、全商談のうちの40%で、1カ月以内に2回目の商談を取れれば良いとしたのです。

外資だとこうはならないかもしれませんが、日本の会社であれば、ARRをターゲットにしなくてもいいのではと思います。

道下 自分たちで報酬制度を決められるというのは、外資とは違う点ですよね。

本国からこうしろと言われないので、日本の現場に合うようにクリエイティビティを発揮できます。

「The Model」は万能ではない

道下 残り5分を切ったので、そろそろまとめをしたいと思います。

皆さんから一言ずつ、今日得たもの、自社にとってエンタープライズの成功について、会場の皆さんへのメッセージなど、順番に頂ければと思います。

大我 得られたものはありますが、皆さんにぜひお伝えしたいのは、「The Model」は万能ではないということです。

著者の福田(康隆)さんも、そういうつもりで本を書かれたわけではないと思うのですが、スタートアップに「The Model」が結構浸透していると感じています。

▶『THE MODEL マーケティング・インサイドセールス・営業・カスタマーサクセスの共業プロセス』(Amazon)

当社も、私が入社した際は、「The Model」がバイブルのように扱われていて、組織もそれをベースに作られていました。

売上1,000億円くらいのSMBを攻めるためにはすごく効率的な組織体系だと思うのですが、それ以上の規模の会社を攻める場合は、全然違うアプローチが必要です。

「The Model」が誤解されて伝わっている気がするので、この点、お伝えさせていただきました。

地道に正攻法で頑張る

富岡 先ほどの、ジョーシスアカデミーの話を消化してみようと感じました。

皆さんの話を聞いて、エンタープライズ向け施策は結構地道だと思いましたし、メールを送るなど、施策の積み重ねでしかないかなと思います。

最初にグラフをお見せしたように、我々もだんだんエンタープライズ売上が増えていますが、正直、売りやすいところに売った方が良いのではと思います。

我々も、エンタープライズを攻めたいと思いつつ、SMBに注力しながら、少しずつ階段を上っていきました。

地道に、正攻法で頑張るということかなと改めて思いました。

ありがとうございました。

エンタープライズを攻め、日本にSaaSを浸透させたい

高山 今日はありがとうございました。

個人的に、日本の将来を憂いています。

ジョーシスは海外にも展開しているので、日本だけを憂いていてはいけないのですが、使うSaaS数が少なすぎると思っています。

アメリカの場合、たくさんSaaSを使っていますし、事業がダメだと人を入れ替えればいいですが、日本の場合は人を入れ替えられないため、使っているテクノロジーでしか優位性を出せないと思っています。

ですから、SaaSをもっともっと使ってほしいと思っています。

SaaSの良いところは、エンタープライズが使っているものを中小企業が安く使えるという点ですから、エンタープライズ向け機能を持っていなければ中小向けに訴求はできません。

エンタープライズ向け機能を搭載して、全マーケットを取りに行くべきです。

何人かのアメリカ人CEOが言っているように、「高いお金を使うから本気のフィードバックが来る」、つまり、高いお金を使わないSMBからは本気のフィードバックがもらえないので、製品のことが分からなくなるのです。

ですから、歯を食いしばってみんなでエンタープライズを攻め、日本にSaaSを浸透させたいと改めて思いました。

情報交換しながら切磋琢磨しよう

道下 ありがとうございます。

エンタープライズについて、参考書のような絶対の解はないですし、「The Model」のような1つのモデルをみんなが参考にすれば良いといわけではないと思います。

だからこそ、知恵を巡らせ、試行錯誤をしなければいけないので、このように情報交換をしながら、切磋琢磨していくのが重要なのだと思います。

このセッションのような場が継続的にあれば、会場にいらっしゃる皆さんも含めて成功していけるのではないかと思いますので、コミュニティのようなものができればいいなと個人的に思いました。

本日は貴重な知見、経験をお話しいただき、本当にありがとうございました。

(終)

編集チーム:小林 雅/浅郷 浩子/小林 弘美/戸田 秀成