▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

2022年3月2日、ICC FUKUOKA 2022のクラフテッド・カタパルトに登壇した漆琳堂の内田 徹さんを訪ねて、ICCは福井県鯖江市を訪れました。そこで越前漆器について学び、工房を見学し、器の漆塗り体験までさせていただきました。その模様をレポートします。ぜひご覧ください!

ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。毎回300名以上が登壇し、総勢900名以上が参加する。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に議論し、学び合うエクストリーム・カンファレンスです。 次回ICCサミット KYOTO 2022は、2022年9月5日〜9月8日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページをご覧ください。

ICCサミット FUKUOKA 2022が無事終了したあと、ICC一行はクラフテッド・カタパルトに登壇した漆琳堂 内田 徹さんを訪ねて、福井県は鯖江市を訪れました。3月2日の訪問でしたが、車窓は雪景色でした。

▶1793年創業「漆琳堂」は、漆器をアップデートして、伝統工芸の力で地域を元気にする(ICC FUKUOKA 2022)

鯖江といえば眼鏡が有名ですが、越前漆器の産地でもあります。鯖江駅まで迎えに来てくださった内田さんの車で、漆琳堂へと向かいました。

到着するとあたりはまだ雪が残っていました。工房を兼ねたショップへ入っていきます。

店内にはクラフテッド・カタパルト登壇時に回覧された、漆器とは思えないカラフルな器がずらり。モダンなもの、伝統的なもの、さまざまなものが並んでいて、買い物欲を刺激されます。

早速内田さんに、漆器についていろいろと教えていただきましょう。

越前で漆器作りが盛んな理由

漆琳堂の内田 徹さんは、2012年に産地最年少の35歳で伝統工芸士となりました。大学を卒業してすぐに家業に入り、2022年で創業229年となる漆琳堂の八代目。鯖江市・越前市・越前町がある丹南エリアの伝統工芸品や地場産業を体感できるマーケット「RENEW(リニュー)」の開催など、産業を盛り上げる取り組みも行っています。

「このあたりは一向宗という仏教が強い土地なのですが、とても信心深くて、仏事などで必要な器を作ることが必要になりました。そこで器作りが始まり、数を作れる産地になったので、今でも業務用漆器としてのシェアが8割です」

漆器製造が最初に越前に入った理由は、農業に従事していた人たちの休閑期の仕事してとのことですが、仏教という文化と、山を超えたところに越前朝倉氏の城があったことから需要があり、産業が発展したそうです。

お話をうかがったショップの一角には、さまざまな形の漆器が飾られています。現代の生活で漆器に接するのは、お味噌汁などのお椀か日本料理店というほど減っていますが、内田さんのお話を聞けば聞くほど、お椀を見ることが楽しくなってきます。そこで内田さんから聞いた漆器を見ることが面白くなるお話をお伝えしましょう。

お椀の種類

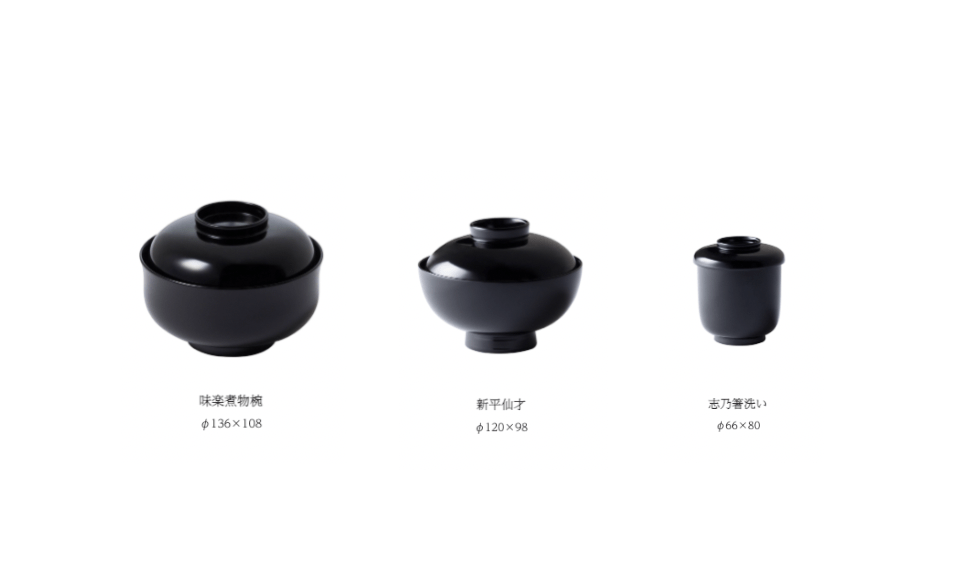

「お椀の種類にもいろいろあります。煮物椀と吸物椀と箸洗いが定番の3種類です。今の主流は吸物椀と小ぶりの箸洗いですね。

4.5寸の煮物椀(上写真左)というのは、炊合せや煮物を入れるお椀です。今は煮物椀が陶器に替わってきていて、お魚の煮付けなどをお椀に入れることは減っているので、大ぶりのお椀は、旅館や料亭さんでは出にくくなっています。

蓋がついている吸物椀(上写真中央)は、直径が12センチ。お吸い物が入ります。吸物椀でも定番の4寸は本来の器の大きさで、正統で大事なことなのですが、それより小さいものも使われるようになっています。美味しいものを少しずつというのが、日本料理の考えで流行ってきていて、大きい吸物椀が古くなっているんです。

ミニチュアみたいなお椀は留椀や箸洗いといって、懐石料理の間に出てくるお椀で、最後にご飯とお味噌汁とお漬物が出てくるときのお椀です。お酒も料理もたくさんいただいたころに出てくるので、ちょっと小ぶりなもので、赤出汁のお味噌汁などが入ってきます」

お椀の絵には季節がある

「漆琳堂には1,000種類の器があります。デザイン、形も少しずつ違います。

日本料理の店に行くとわかりますが、冬から春の間は椿など。金箔を散らして雪をイメージしていたりします。菊の季節は秋。春や夏には出てきません。

これは夏(写真下手前)。波のデザインです。何百年も前のデザインで、尾形光琳の波を写しています。黒に金というデザインが今あまりないので、デザイナーさんがデザインしようとするとなかなか難しいそうです。曲面があって、親と蓋が分かれる。そのパターンを考えるのが難しいらしいです。

この柄(写真奥)は、タイヤが2つあるのと、波を描いているのですが、波の中にタイヤがある絵です。着物や掛け軸など、いろんなところで見る波の中に車輪があるデザインですが、これは京都のデザインです。

公家が乗る牛車は、夏になると乾燥して木のタイヤが縮み、車軸から外れてしまうので、鴨川に木のタイヤを沈めて膨張させてぎゅっとはめこんで使います。それが京都の夏の風物詩で、御所車という名前がついているデザインです」

夏の絵の網目柄、縦の十草(とくさ)柄

そのほか網目の柄は漁師が使う網で夏の絵であるとか、十草という植物をモチーフにした縦向き・横向きに線が描かれる絵は、実は縦向きのほうが値段が髙いとか(横はろくろを回せば描けるが、縦は手描きになるため)、オールシーズン使えるのは文字や唐草、縁起物を描いたもの、桜と紅葉を描いた春秋蒔絵などなど、ICC一行は目に入る柄すべて、内田さんを質問攻めにしたのでした。

金粉を使った蒔絵、ここに注目

この蒔絵を使った器、左右で金の色が違うのがわかりますか? 右は光沢があり金色がちょっと渋い輝き、左はちょっとマットなテクスチャーに見えます。

「左は消し蒔絵といって、漆で描いた絵が半乾きのときに、金粉をまいて接着したものです。

右は重厚でレベルが髙い蒔絵で、値段も倍くらいします。これは金粉をまいてから漆を塗ってすりこんでいきます。

金粉の粗さにも号数があり、値段も違います。右は粒子が揃っていて、その間に漆が入っていくので、蒔絵がコーティングされています。ですから傷みません。左は金が裸でいるので、すぐ傷みます。値段は安いので購入はしやすいのですが、コーティングされていると倍ぐらいもちます」

料亭でお椀を見るときのTIPS

「日本料理のコースでは、八寸が出て、お刺身が出てと順番が決まっています。お吸い物はメインで、コースの真ん中あたりに出てくるので、お店としてはお吸い物を褒められると嬉しいと思いますね。お椀の季節の柄が合っていますねと言われたりすると、お店の人も嬉しいはずです。

八寸などは器自体にこだわりはなくて、旬のものなど中身がメインですが、お吸い物はどの器を選ぶかと中のお吸い物がセットになっている気がします」

漆黒や朱色以外の漆とは? 時代と色の変化

漆といえば、触ると手がかぶれることでも知られる樹液ですが、漆黒というとおり、真っ黒や深紅のイメージがありますよね。

「漆の木に傷をつけると樹液が出てきて、それが原料として最高の生漆(きうるし)といいます。

それを精製して水分量を飛ばしていくと、はちみつのように無色ではないけど、透明のちょっと黄みがかった液ができる。それに黒や朱の顔料をつけるのです。

さまざまな色の漆器はすべて漆塗り。内田さんが2020年に調合に成功したため実現

さまざまな色の漆器はすべて漆塗り。内田さんが2020年に調合に成功したため実現

それまで、蒔絵で工芸する(絵を描く)ことはあったのですが、たとえば黄色い顔料を使った漆で黄色い器を作るということはありませんでした。

黒はもともと庶民の色で、赤色が高貴な色なので、お殿様やお寺のお坊さんに出すものでした。みんなは黒だけど、旦那衆の2〜3人だけが赤い器で食べるというのがありました。

だから祝い膳や食い初め膳は、正式な器は赤が男性、黒が女性。男尊女卑の時代は、男の子のお膳は全部赤色、女の子が生まれたら全部黒で、今でも揃えようとすると性別を聞かれます。でも今の時代は逆転していて、女の子が赤で、男の子が黒となっていますよね。

だから、器のお尻(高台の裏の部分)が黒なんですね。赤が高貴な色なので下にいってしまうのがよくなくて、黒色にするのが、暗黙の了解で作り方として正しいんです」

ちなみに、真っ黒は漆黒ともいいますが、これはまさに漆の黒のこと。

「塗料メーカーさんの漆の研究によると、漆の黒が一番黒く、究極の黒さは漆の黒らしいです。化学塗料では再現できないらしいです。大きいメーカーさんが、どうしてどうやったら黒になるかと研究をしています」

デザイン by 千利休、魯山人。永平寺御用達の漆器も

「これはお茶席のときに使うもので、このデザインは千利休のもの。『玉縁』(縁の部分が少しふっくらしている仕様)というのが独特で、茶懐石に使う。蓋付きのお椀2セットで、これが飯碗と汁椀です。

さきほど蒔絵で紹介した、金色・銀色の大きな水玉のような柄は、北大路魯山人のデザイン。「日月椀」というそうです。

▶漆器3(京都知新) – 日月椀についてなど

最初に仏事に使う漆器という話を紹介しましたが、永平寺に納めている器もあります。それは応量器(おうりょうき)といって、6つ重なる器。修行僧が入山のときに持つ器で、托鉢の鉢や、自ら使う食器などをサイズ違いで一式スタッキングできるようにしたもの。

「一番大きい頭鉢(ずはつ)は頭蓋骨の形状をしていたと言われるサイズで、これで托鉢をします。あとはおかゆ、味噌汁、沢庵、ごましおみたいな。一番上は小皿ではなく、尊いものなので、器の下に敷く茶托のように使います。

大陸から仏教が来たときに、応量器も伝わってきたのですが鉄製でした。漆の黒というのは酸化鉄を入れて黒くしているので、それならばいいだろうということで、黒の漆器を使っています。お坊さんが使うのも漆黒のものです」

話は尽きませんが、続いて工房を見せていただくことになりました。近年漆琳堂は漆塗りの聖地となっており、見学者が非常に増えているそうです。

工房 / 研ぎの工程

「これは真空ろくろといって、下から吸い込みながら回しています。器を回しながら研ぐのですが、本体が飛ばないように抑えて研いでいます」

訪問したときは、中川政七商店から戻ってきた器を研いでいました。手で触って少し膨れている部分があり、磨いてもう一度漆を塗り直すといいます。真っ赤な色は、少し研いだ程度では剥げないというから驚きです。

「木地下地から、さまざまな工程の間、僕らはすべて磨いています。産地で1500年、ずっとそうしてきたのはわかっていたのですが、なぜそういうことをしないといけないかを調べてみたら理にかなっていた。次の塗膜との密着、次の下地との密着の効果を出すために必ず研いでいたんです」

振り返ると、まるで陶器のように見える、越前和紙を貼った器もありました。これも髙い技術が無いと貼れないものだそうです。

木地は湿らせて乾かす

常識とは逆のように思えますが、木地は湿らせて乾かしていきます。そのために噴霧器や、湿った布を吊るして湿度を加えるほど。これはのちほど出てきますが、漆は水分と結合すると固まるという特性によるものだそうです。

工房 / 漆漉し(うるしこし)の部屋

部屋に入ると、マスク越しにもわかる独特の匂い。ここは漆のストックがある部屋で、実際に塗る前の準備をしたり、さまざまな道具が納められています。

「はちみつみたいと言っていたのが、漉き素黒目(すぐろめ)といって、顔料が何も入っていない漆で、ここに顔料を入れることで発色します。調合はすごく難しくて、マル秘です。レシピはすべてノートに書いてあります」

見せてくださった漉き素黒目は、精製したあめ色の漆。粘度が高くて硬そうです。顔料が入ったものもあり、下の写真は9分消黒素黒目という黒色の漆。1貫(3.75kg)で約10〜15万円と、非常に高品質な漆です。ちなみに漆は9割中国産で歴史が長く、大正明治時代には現在の比率になっていたそうです。

「陶器と比べて漆が高価というのは、そもそも原料の高さによります。でも、化学塗料と違って、使わなかったものは空気中の水分と結合しなければ、翌日でも1年後でも使えるので、捨てるものはありません。厳密な原価計算をすればよく似た金額になるのではないかと思います」

もう1つ驚いたのは、木地に塗る刷毛の素材。これ、何の毛だと思いますか?

「人毛で作っています。うちは9.3mmミリ毛を出したものを使っていて、これは新しいのですが、使っていくとすり減り、弧を描くように角がとれてきます。丸くなると塗りにくいので、毛先をカットして、削って次の毛を出して使います。刷毛の軸の中にずっと毛が入っていて、板で挟んで布で巻いて作っています。

僕ら日本人みたいに、毎日シャンプーして、染めたり、パーマをしたりという毛では全然ダメで、中国やモンゴルのあまり洗髪をしない文化の土地の、いい毛を使う。昔は日本人でもよかったと思うんですけどね。

実はこの刷毛には1000年以上の歴史があって、100~200年の鉛筆の歴史より古いんです。削っていけばどんどん出てくる、短くなるという鉛筆は、これを参考にしたのかもしれないですよね。これは1本5万〜10万円ぐらいします」

工房 / 塗り部屋

底の部分だけを塗っている部屋や、表面を塗る部屋があります。塗ったあと「ゴミ上げ」といって、器についたゴミや泡を1つずつピンセットで上げたり消す作業も行います。

工房 / 回転室

「ここは室(むろ)といって、回転室です。底の部分を塗り終わった器をここに入れて、縦に回転させます。漆が乾くまで回転させることで、漆が偏ったり垂れないように仕上げます。

機械は約100年前、おそらく曽祖父あたりの代で作ったもので、手作りです。うちはお椀しか塗らないので、お椀用の室です」

ロウで接続した「つく棒」という木の支柱に接着されたお椀が整然と並び、ゆっくり回転していきます。このロウというのも、仏事で使うろうそくの廃棄分の再利用なのだそう。さまざまな技術も、この機械も、リサイクルの工夫も、すべて先人たちの知恵と経験によるもの。それが漆器の作り方のスタンダードになっているそうです。

「もしお昼が遅くなってよければ、漆を塗っているところをお見せできますよ」

内田さんの申し出に、ICC一行が二つ返事でお願いしたのは言うまでもありません。

漆塗りの工程を見学

「これは必ず、毎朝やる作業です」と、漆漉しの部屋に戻り、フライパンで漆を温め始めた内田さん。コンロにかけた漆を練っていくうちに、どんどん漆がなめらかになって液状になっていきます。

それを不織布で漉して絞ると、準備完了。「漆漉しの部屋」の意味がわかりました!

それを持って回転室まで戻ってきた一行。内田さんは室の前の小さな台の前に座りました。

器を横向きに回転するろくろのような機械に押し当てて回しながら、漆をとった刷毛をそっと当てると、たちまち器に色がつきました。

側面を塗り終えると、機械を止めて、内側は”あら付け”といって、手で大胆に塗っていきます。

あっという間に完成です。「やってみますか?」というお誘いに、私たちは漆塗りを体験させていただくことになりました。

漆塗りを初体験!

「親指、人差し指、薬指の3点で器の裏についた『つく棒』を抑える。それでしばらくろくろを回してみてください。抑えすぎてもだめだし、挟む力が強すぎてもだめ。おおすごい、小林さん筋がいいですね!」

しばらく抑える加減を試行錯誤したあと、コツをつかんで塗り終わると、まるで鏡面のようにきれいな器が出来上がりました。

「楽しい! 自分の顔が映る!」

見学ツアーに参加した運営スタッフの本田 隼輝さん、ICCの北原、私もチャレンジ!

難しかったのは、回転する機械に左手の親指一点で器の軸をしっかり支えること、左手を安定させながら、右手で刷毛を扱うこと。支えるだけでも技術習得に2年かかるといいます。プロの技には到底及びませんが、美しいとしか言いようのない艶のある、自分で塗った器を見るだけでも大満足でした。

お世話になった内田さん、漆琳堂の皆さま、どうもありがとうございました!

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

来たるICC KYOTO 2022では、特別プログラムのクラフテッド・ツアーとして、漆琳堂の工房見学ツアーを予定しています。福井県鯖江市のしっとりとした雰囲気を味わい、漆器について学び、なかなかできない漆塗りの体験を予定しています。ぜひご期待ください。以上、鯖江から浅郷がお送りしました!

4月中旬に再訪時、自分たちで塗ったお椀の完成品をいただきました!

4月中旬に再訪時、自分たちで塗ったお椀の完成品をいただきました!

(終)

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

編集チーム:小林 雅/浅郷 浩子/戸田 秀成

更新情報はFacebookページのフォローをお願い致します。