▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

ICC FUKUOKA 2025のセッション「インパクト・スタートアップ(社会課題の解決と経済的な成長を両立するビジネス)のビジネスプランニングとは?」、全6回の③は、リングサイド席のローランズ 福寿 満希さんからの「事業をスケールする時にどんな課題と直面したか」という質問からスタート。ヘラルボニー、ボーダレス・ジャパン、LivEQuality大家さんが挙げた共通の課題は「人」!ぜひご覧ください!

ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2025は、2025年9月1日〜9月4日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページをご覧ください。

本セッションのオフィシャルサポーターは リブ・コンサルティングとスマートニュース です。

▼

【登壇者情報】

2025年2月17〜20日開催

ICC FUKUOKA 2025

Session 10B

インパクト・スタートアップ(社会課題の解決と経済的な成長を両立するビジネス)のビジネスプランニングとは?

Supported by リブ・コンサルティング

Co-Supported by スマートニュース

スピーカー・質問者・モデレーター

(スピーカー)

岡本 拓也

LivEQuality大家さん

代表取締役社長

田口 一成

ボーダレス・ジャパン代表取締役CEO

松田 文登

ヘラルボニー

代表取締役Co-CEO

(質問者=リングサイド席)

白井 智子

CHEERS

代表取締役

園田 正樹

グッドバトン

代表取締役

冨田 啓輔

HelloWorld

代表取締役Co-CEO

福寿 満希

ローランズ

代表取締役

(モデレーター)

江口 耕三

鎌倉投信

創発の莟ファンド運用責任者

山崎 大祐

マザーハウス

代表取締役副社長

▲

▶「インパクト・スタートアップ(社会課題の解決と経済的な成長を両立するビジネス)のビジネスプランニングとは?」の配信済み記事一覧

Q 事業をスケールする時にどんな課題と直面したか

山崎 では早速、本セッションは75分なので、リングサイドから事業紹介を簡単にしてもらいながら、質問をぶつけていただく時間にしていきたいなと思います。

事前に質問を集めましたので、1つ目の質問からいきましょう。

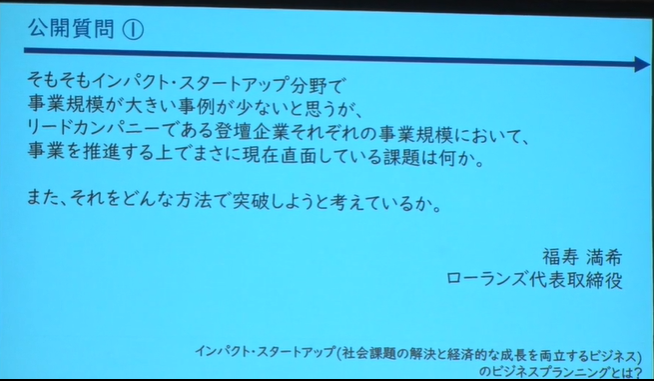

こちらは、ローランズの福寿さんからの質問です。

「そもそもインパクト・スタートアップ分野で事業規模が大きい事例が少ないと思うが、リードカンパニーである登壇企業それぞれの事業規模において、事業を推進する上でまさに現在直面している課題は何か」という質問です。

福寿さん、よかったら事業の紹介をしていただきながら、どうしてこの質問をしたのか、教えていただけますか。

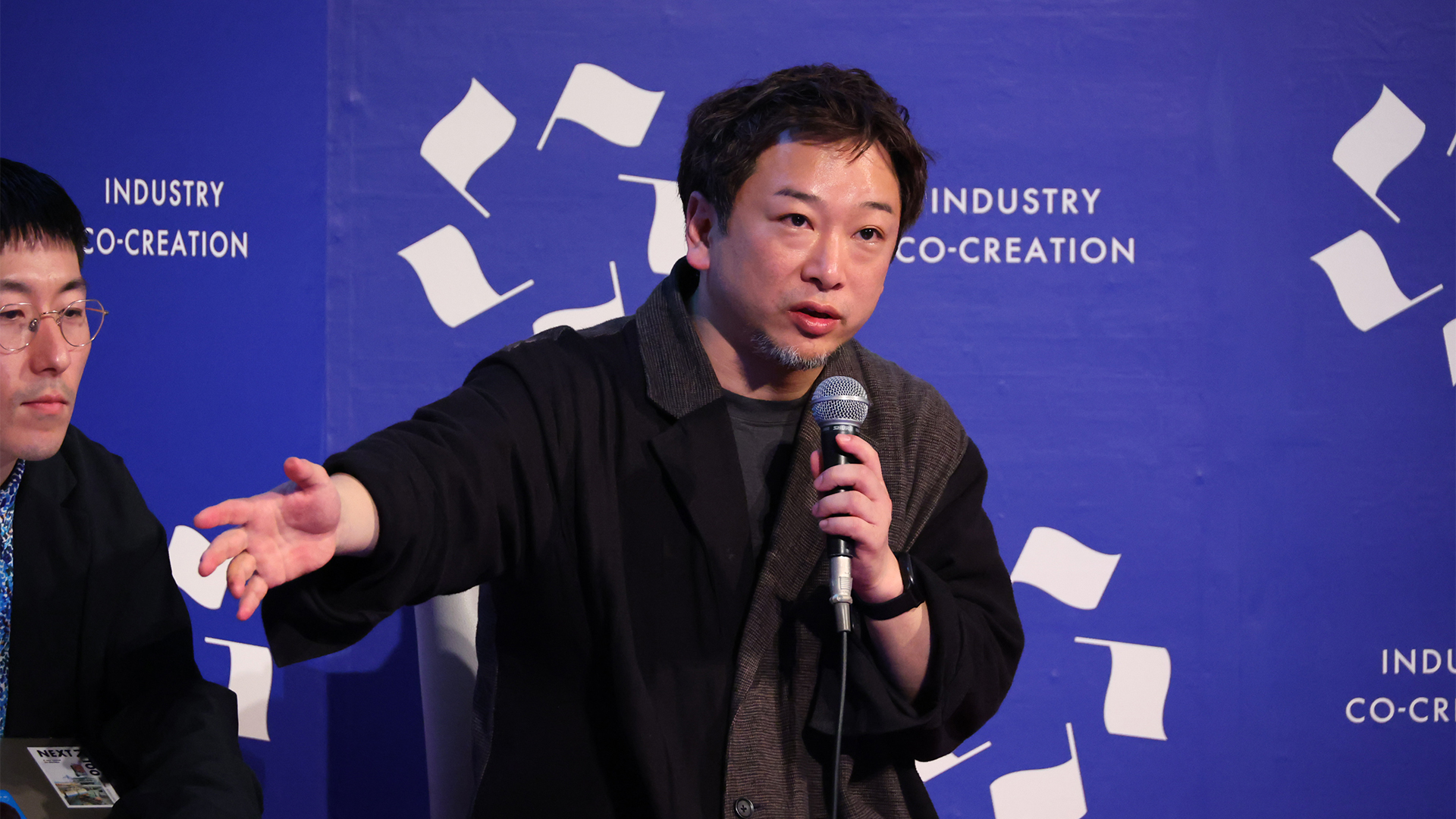

質問者は障害者を共同雇用する組合を設立したローランズ 福寿 満希さん

福寿 満希さん(以下、福寿) ローランズの福寿と申します。

▶障がい者のチーム雇用で、誰もが花咲く社会を作る「ローランズ」(ICC FUKUOKA 2023)

▼

福寿 満希

ローランズ

代表取締役

「みんなみんなみんな咲け」の願いを込めたスローガンを掲げ、障害者の働く夢を叶える“人を咲かせる花屋“ローランズを運営。従業員80名のうち7割が障害や難病と向き合っており、あらゆる人が咲けることを社会に伝えている。 花屋事業では法人のフラワーギフトや婚礼装花、ブランドショップの空間装飾を担当。福祉事業では花を通じた就労教育プログラムの提供により障害者の就労継続・就職支援を行う。 また、障害者法定雇用に取り組む中小企業の課題解決として、国家戦略特区と連携し、企業と障害福祉団体がスクラムを組んで雇用を促進させる「ウィズダイバーシティプロジェクト」(LLPとして日本初)を発足。新しい雇用のあり方として注目され、多数のメディアで取り上げられている。

▲

私たちローランズは、フロント側でギフトやブライダルなどのフラワーサービスを提供しながら、約70名の障害当事者とともに花の事業を運営しております。

その後ろ側で、企業が障害者を共同で雇用する仕組みを提供しながら、まだ現在働けていない356万人の障害や難病を抱える当事者に働く機会を届けるために事業を行っている会社で、まさにソーシャルビジネスの領域で事業をしています。

そもそも民間からも、行政からも、お金が集まりづらい状況から、社会課題が生まれていたりすると思いますが、社会課題を対象にしたビジネスは、そこにビジネスの力でお金が回るようにしていくというすごく難しいことをやっています。

そういったビジネスも増えていると感じますが、スケールしているビジネスはまだまだ少ない状況だと思います。

今後、社会課題の解決とビジネスを両立する会社が増えていく中で、私たちはまさに登壇されている企業の背中を追いかけていく立場かなと思っています。

事業をスケールさせていった時に、未来を想像してどのような課題と向き合うことになるのか、また、今まさに直面している課題について、それぞれの事業規模の状況に応じて教えていただけると嬉しいなと思います。

山崎 ありがとうございます。

どういう課題に直面していくものなのか、そして今直面している課題は何か。

大きくなっていくスケールのタイミングで直面してきた課題でもいいと思いますが、皆さん、いかがですか?

A ビジネスサイドに強い人を採用する工夫が必要だった

松田 今現在というよりは、私たちの中で、このキャズムは超えたなと思ったことで言うと、事業モデルに、インパクトとか社会課題とか、そういう前提が最初に入り過ぎてしまうと、優しい人ばかり来てしまうことがあります。

ソフトという部分に対して、本当に変えていきたいという部分が非常に多い人たちが来すぎることが、結果として会社の本当の意味での成長性を失わせると思っています。

ヘラルボニーにおいては、今noteというサービスを使って入社エントリーを書いてもらっていますが、本人たちがなぜヘラルボニーに入ったのかという覚悟を、圧倒的な熱量で書いています。

▶Essay – 入社エントリー(ヘラルボニーnote)

それが結果的にフィルタリングになって、本当にそこに対しての共鳴がある、そしてビジネスサイドの強い人たちが来るフィルターがかかっていることにつながると思っています。

インパクト・スタートアップでは、社会課題が根深ければ根深いほど、そこを本気で変えたいと思う人たちがたくさん来ると思いますが、一方で、圧倒的にビジネスサイドの人をこちら側に寄せなければいけないと思っています。

そこをどうレバレッジを利かせて、自分たちの事業に跳ね返させるか。

会社は人で伸びると思うので、人は命だなというのは、私自身が採用に力を入れてコミットする中で思ったことです。

A 起業家が、マーケも営業も組織も全部やろうとしてしまう

田口 最初に大事にすることは、ある程度大きなサイズで利益源泉となる、キャッシュカウになる事業をちゃんと作れるかというところだと思います。

ボーダレス・ジャパンでは、事業プランニングをする時、「営業利益が15%出るもの」が、1つの基準になっています。

さっきグループ全体の営業利益は5億円と言いましたが、基幹事業の営業利益は20%を超えています。

そういう原資をたくさん落としていく、幹となる事業があるかないかは、すごく大きいです。

その次に出てくる課題は、成長していくためには新しい商品、サービス、事業の開発をしていかないといけないですが、事業開発ができる人間が少ないことです。

ヘラルボニーくらい強い発信力があれば本当にすごい人を引っ張ってこられますが、それが難しいケースを見ていると、起業家が全部自分でやるということが、よく起こっていることなのですよね。

マーケティングもやっている、セールスもやっている、組織作りもやっているというのは結構ナンセンスで、僕らのような社会起業家は、現場のインパクト開発にむちゃくちゃ集中したほうがいいです。

それに対して、フロントのマーケティングやセールスは、わざわざ各事業チームに置かなくてもいい類のものだと僕は思っています。

そのあたりは逆に共通化することによって、次に成長していく事業開発の下駄を履かすことを組織体として持っておくことが、次の成長に上りやすくすることにつながるのではないかなと思います。

その上で、良い人材をどう採用できるかは、常々のテーマだと思いますけれども。

A リソース不足の改善に「LivEQuality大家さん」の認知拡大が貢献

岡本 私も勉強になるので、隣でメモを取りたいなと思いながら聞いています。

(一同笑)

私どもは創業から3年半ぐらいですが、実は頑張って5年ぐらいで到達できるかなというところに、数年早く到達できたなと思っているのですね。

ICCのおかげ、皆さんのおかげもありまして、次のフェーズに入ったなと思っているのですが、単純に今直面しているのはリソースです。

最初に私が決めていたことは、最初に投資しようということでした。

それは、お金の投資もそうですが、人に投資しようと決めていて、まだ事業モデルができていない頃から、とにかく良い人をそれなりの良いお給料で採用しようと考えていました。

もともと承継した建設会社があったので、その会社から上がる収益を原資に再投資したというのもあります。

少し話がそれますが、再投資した結果、建設会社にまた良い人が集まってくるようになったのです。

地方の建設会社は本当に採用できなくて、私が1年間めちゃくちゃ採用を頑張った結果、来てくれた人は1人だけ、59歳、ハローワークから、みたいな世界で結構衝撃でしたが、リソースが集まってくるようになりました。

山崎 リソースが集まるようになったのは、端的に何をしたからですか?

岡本 LivEQuality大家さんをやったことによって……。

山崎 地方の建設会社に、それだけで来るようになったのですか?

岡本 積み重ねはあったと思いますが、LivEQuality大家さんをやったことによって、メディアに大きく載り始めたのですよね。

東京だったらたくさんあるかもしれませんが、名古屋でこんなことをやっている会社はないのですよ。

地方の会社から進めたことがなかったので、それによって中途採用も新卒採用も結構変わりました。

今日はアトツギの話ではないと思いますが、1つそれはやって良かったなとすごく思いました。

不動産には可能性があると思っていた

山崎 でも、一方で、最初からそんなインパクトを持って、お金も集めてやっていたのは、人さえ来れば成功できる算段は、ある程度持っていたということですか?

岡本 それはですね…、ある程度持っていたと言ってしまっていいのかな(笑)。

山崎 ここは結構ポイントだと思うのですよね。

さっきの田口さんの話もそうですが、成功への道筋が見えていて、何が一番足りていないのかが見えていたのかどうかというのは?

岡本 率直にそこについて言いますと、私は山崎さんと出会ったのは、ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京(SVP東京)というソーシャルベンチャーの支援団体の代表をしていた頃でした。

山崎 10年以上前ですよね。

岡本 そうです、そうです。

今ここで、山崎さんをはじめ皆さん、本当に憧れの人たちと登壇させていただいていますが、当時一番思っていたのが、ソーシャルな分野でお金を回すのは難しいということでした。

特に投資して回収するのが難しい。しかし、不動産は可能性があると思ったのですね。

もうちょっと言うと、僕はこの分野、今、五常・アンド・カンパニーの堅田(航平)さんがいる前で言うのはなんですが、日本におけるマイクロファイナンスに近いと思っていました。

日本では、銀行口座を持てない人はあまりいないのですが、今のインフレ下において、住まいの問題はかなり厳しくなってきているのですよね。

我々にはNPOがあるので、そこの目利きができるというか、NPOによる伴走支援で自立に向かうので、リスクを取れる幅が広いのです。

それで、その人たちがさらに可能性を信じているので、要はマイクロファイナンスで起業家になっていくのと同じように、本当に困難な人たちが住まいによってすごく変わっていかれて、さっき言ったように就業率80%で家賃の回収率は100%です。

これは、もともと思っていた以上に上手くいきました。

共感から生まれるお金の流れがある

岡本 それが1つと、あともう1つは、私はカタリバにいて、一昨年まで理事を務めていて、一時期は常務理事、事務局長も務めた中で、NPOはすごいなと思っていました。

ソーシャルやNPOは資金が難しい、いわゆるエクイティファイナンスのような大規模な資金を調達するのはは難しいのかもしれないですが、「共感から生まれるお金の流れ」は確実に動き出していて、僕は新しいお金の流れだと思うのですよね。

先ほどインパクトボンドの利率は0.1%と言いましたが、それも共感ベースのお金の流れに近いというか、コミュニティに入るような感覚に近くて、ビジネスにおけるリスクとリターンだけでない、共感とインパクトを重視したお金の流れの一つと考えています。

そこを組み合わせたところにすごいポテンシャルがあるという仮説を持っていて、思ったより上手くいって、次のフェーズに今直面しているところです。

山崎 すごいな、面白いです。

明確な採用方針を持つ3社

江口 面白いですね。3社とも、課題は何かと聞かれた時に、人と言ったのがすごく印象的でした。

「なんだ、人の問題か」と思われるかもしれませんが、やはりスタートアップ独特の課題とソーシャルインパクト系の課題とがあると思うのですよ。

その中で3社ともすごいなと思ったのは、自分たちのビジネスモデルの中で強みを生かす人の採用について、こうしようと、もう決めていることです。

ボーダレス・ジャパンは、一番最初のキャッシュカウ事業を田口さんが作って、その次に入ってくる人たちに新しいビジネスを作ってもらわなければいけないから、ここの採用なのですよ。

ヘラルボニーはガツンと資金調達したかもしれないけれども、自分の理念だけではないようなビジネス感覚を持っている人を、どうやって採用しようかというところですね。

岡本さんのLivEQuality大家さんは、ビジネスをする中で波及効果が出るような採用を狙ってやっているのがすごかったなと思いました。

岡本 半分ラッキーです(笑)。ご縁でここまで来れたなと、正直思っています。

松田 江口さんはアナリストみたいです。すごく素敵に言っていただいて…、ありがとうございます。

山崎 3人とも自分のプロフェッショナル分野が、ちゃんとあるのですよね。

できることと、できないことをちゃんと知っていて、松田さんは元ゼネコンでしょう?

松田 はい。

山崎 ヘラルボニーも、最初は工事現場を囲う壁から始まっているわけで、さっき田口さんが言ってくれたことがまさにそうで、何から儲けるかは確度の高いところからちゃんと攻めているというのも事実としてある気がします。

でも、その分、逆にできないことは何か、それを人材でちゃんと埋める作業をやっているということは、今聞いていてもやはりあるなと思います。

ソーシャル・ベンチャーの役割を担うための体制

田口 キャッシュをちゃんと作れるものを持っておかないと、ソリューション開発など時間のかかる難しいことができなくなって、ある程度見えるものしかできなくなります。

本当のソーシャル・ベンチャーは、難しくて時間がかかることにどれだけ突っ込・めるかというところの役割を担わないといけないので、そこを耐えられる体制を社内に持っておくことがすごく大切です。

山崎 田口さんの今の話でも、もう1つポイントなのは、利益率が15%と言っていましたよね。

そういうところを目指さなければいけないですよね。

田口 そうですね。

山崎 最初はトントンや5%でいいやという考え方では、無理なのですよね。

田口 投資できないですね。

自己投資するなら、営業利益が15%ぐらいないとキャッシュが回らなくなります。

山崎 回らないですよね。

それを最初から、15%、20%と設定しておいて何が起こるかというと、ブレイクスルーが起こるというか、もっともっと真剣に儲かる方法を考えるようになるというか。

だから、お金の使い方を考えている人はいますけれど、お金の稼ぎ方に真剣に向き合っているということでしょうね。

ありがとうございます。

(続)

▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

編集チーム:小林 雅/小林 弘美/浅郷 浩子/戸田 秀成