▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

ICC FUKUOKA 2025のセッション「インパクト・スタートアップ(社会課題の解決と経済的な成長を両立するビジネス)のビジネスプランニングとは?」、全6回の④は、株式会社に続き、非営利型一般社団法人を設立したHelloWorld 冨田 啓輔さんが、ガバナンスについて相談。1人目の回答者は、NPO法人と株式会社の両輪で事業を推進するLivEQuality大家さんの岡本 拓也さんです。ぜひご覧ください!

ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2025は、2025年9月1日〜9月4日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページをご覧ください。

本セッションのオフィシャルサポーターは リブ・コンサルティングとスマートニュース です。

▼

【登壇者情報】

2025年2月17〜20日開催

ICC FUKUOKA 2025

Session 10B

インパクト・スタートアップ(社会課題の解決と経済的な成長を両立するビジネス)のビジネスプランニングとは?

Supported by リブ・コンサルティング

Co-Supported by スマートニュース

スピーカー・質問者・モデレーター

(スピーカー)

岡本 拓也

LivEQuality大家さん

代表取締役社長

田口 一成

ボーダレス・ジャパン代表取締役CEO

松田 文登

ヘラルボニー

代表取締役Co-CEO

(質問者=リングサイド席)

白井 智子

CHEERS

代表取締役

園田 正樹

グッドバトン

代表取締役

冨田 啓輔

HelloWorld

代表取締役Co-CEO

福寿 満希

ローランズ

代表取締役

(モデレーター)

江口 耕三

鎌倉投信

創発の莟ファンド運用責任者

山崎 大祐

マザーハウス

代表取締役副社長

▲

▶「インパクト・スタートアップ(社会課題の解決と経済的な成長を両立するビジネス)のビジネスプランニングとは?」の配信済み記事一覧

Q 組織の形態、ガバナンス問題について

山崎 続いて、冨田さん、いきましょうか。

「社会課題解決のためのビジネスプランニングにあたって、1つの組織だけにこだわる必要があるのか? 一方でガバナンスの問題をどのようにクリアするか?」

これは岡本さんから先ほど話もあったし、もしかしたら田口さんも同じようにガバナンスのことがあって、さっきの仕組みがあるのかなという気もするのですよね。

ボーダレス・ジャパンも、たくさんの事業体の集合体のような形から、今組み替えているという話があったので、この質問の意図を自己紹介も含めてお願いしていいですか。

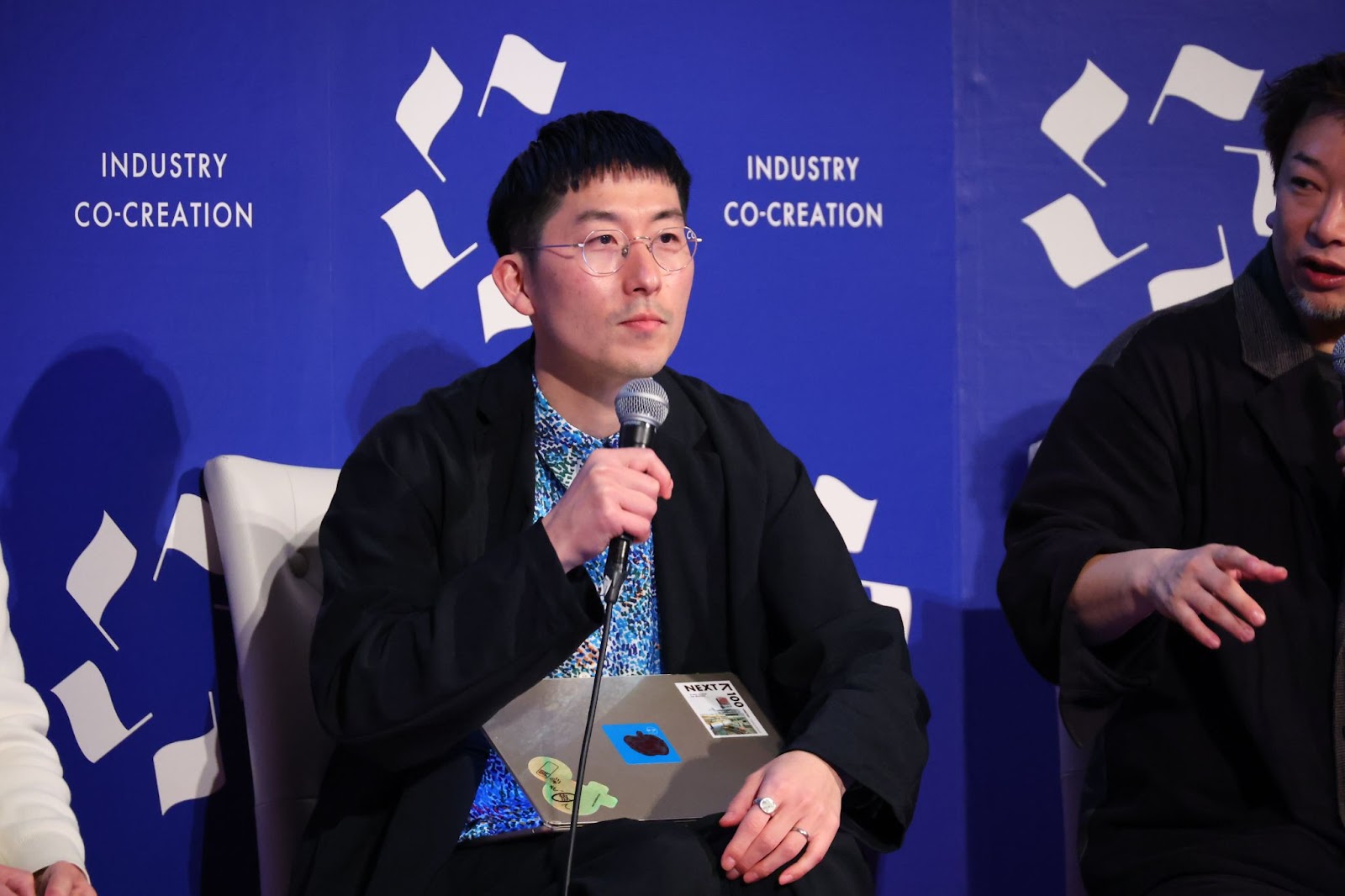

質問者は「まちなか留学基金」を設立したHelloWorld 冨田 啓輔さん

冨田 啓輔さん(以下、冨田) HelloWorldの冨田と申します。

▶すべての子どもに届く英語教育で、多様性のある社会の実現を目指す「HelloWorld」(ICC FUKUOKA 2023)

▶海外事業も本格化!多様性ある社会を目指して、国際交流の機会を提供する「HelloWorld」(ICC FUKUOKA 2025)

よろしくお願いします。

▼

冨田 啓輔

HelloWorld

代表取締役Co-CEO

三重県生まれ。慶應義塾大学法学部卒業後、2011年から企業側人事労務専門の弁護士。弁護士業に飽き、2018年からカリフォルニア大学バークレー校の上席客員研究員に。シリコンバレーの風に吹かれて弁護士業を辞め起業、2020年沖縄にてHelloWorld株式会社を共同創業。「世界中に1か国ずつ友達がいることが当たり前の社会をつくる」をミッションに「まちなか留学」「世界の教室を繋ぐWorldClassroom(EdTechツール)」「まちなかENGLISH QUEST」の3つの国際交流プログダクトを通じ、多様性を社会に実装するインフラ構築を目指す。国際交流とビジネスを両立させ、売上拡大とともにソーシャルインパクトの増大を志向。ICC FUKUOKA 2023 ソーシャルグッド・カタパルト優勝、第5回日経ソーシャルビジネスコンテスト優秀賞等。

▲

弊社は、まちなか留学という国内ホームステイのサービス、そしてWorldClassroomというEdTechアプリで、全国の学校の英語の授業に導入するもの、あとはまちなかENGLISH QUESTというリアルな国際交流のプログラムを、自治体、学校、あとはto Cなど、色々なチャネルで提供しています。

その3つのプロダクトを、あらゆるチャネルで提供して、収益を図っています。

他の質問にも関連するので最初にご説明しておくと、エクイティ調達を行わずに、これまで融資と売上でやってきました。

EdTechアプリの開発が必要なWorldClassroomは、沖縄県が本社なので、沖縄県の補助金をフルに使ってプロダクト開発をして、エクイティ調達を回避しながら、ここまで来ました。

創業の経緯については、子どもたちに留学体験と同じような経験を、裕福な家庭の子どもや私立に通う子どもでなくても、みんなに提供したいという思いからやっています。

ただ、例えばまちなか留学をto Cで提供する場合、お金を頂かなければいけませんが、生活困窮世帯の子どもたちはどうするの?という話があるので、Day1からまちなか留学基金という基金を立ち上げました。

最初は協力してくれる公益財団法人の中に基金を作らせていただいて、そこで寄付金を集めて、ビジネスとは別に生活困窮世帯に無償提供していました。

最近、もう少し自由度を高めたいと、非営利型の一般社団法人HelloWorldを立ち上げました。

我々はCo-CEO体制なので、会社も2人でCo-CEOですし、一般社団法人も共同代表理事です。

ただそれは不健全なのではないかというところで、それぞれの目的が違うということもありますし、外部の人から助成を受けるにあたって、株式会社と同じ代表者というのはいかがなものかという指摘がありました。

我々も違う人にバトンタッチをしたいのですが、まだ社内で人が育っておらず、全く違う人を入れると、当然やりたいことがずれていく可能性があります。

一般社団法人だったから、なおさらだというところがあって、そういう体制をどうしていこうかと、非常に悩んでいます。

直近もそうですし、将来的にも色々な組織を社会課題解決の目的の達成のために創設していきたいと思っています。

岡本さんは色々な組織をお持ちですし、田口さんも色々な会社をグループ内に抱えていらっしゃるので、どのような考えをお持ちか聞きたいというのが、この質問です。

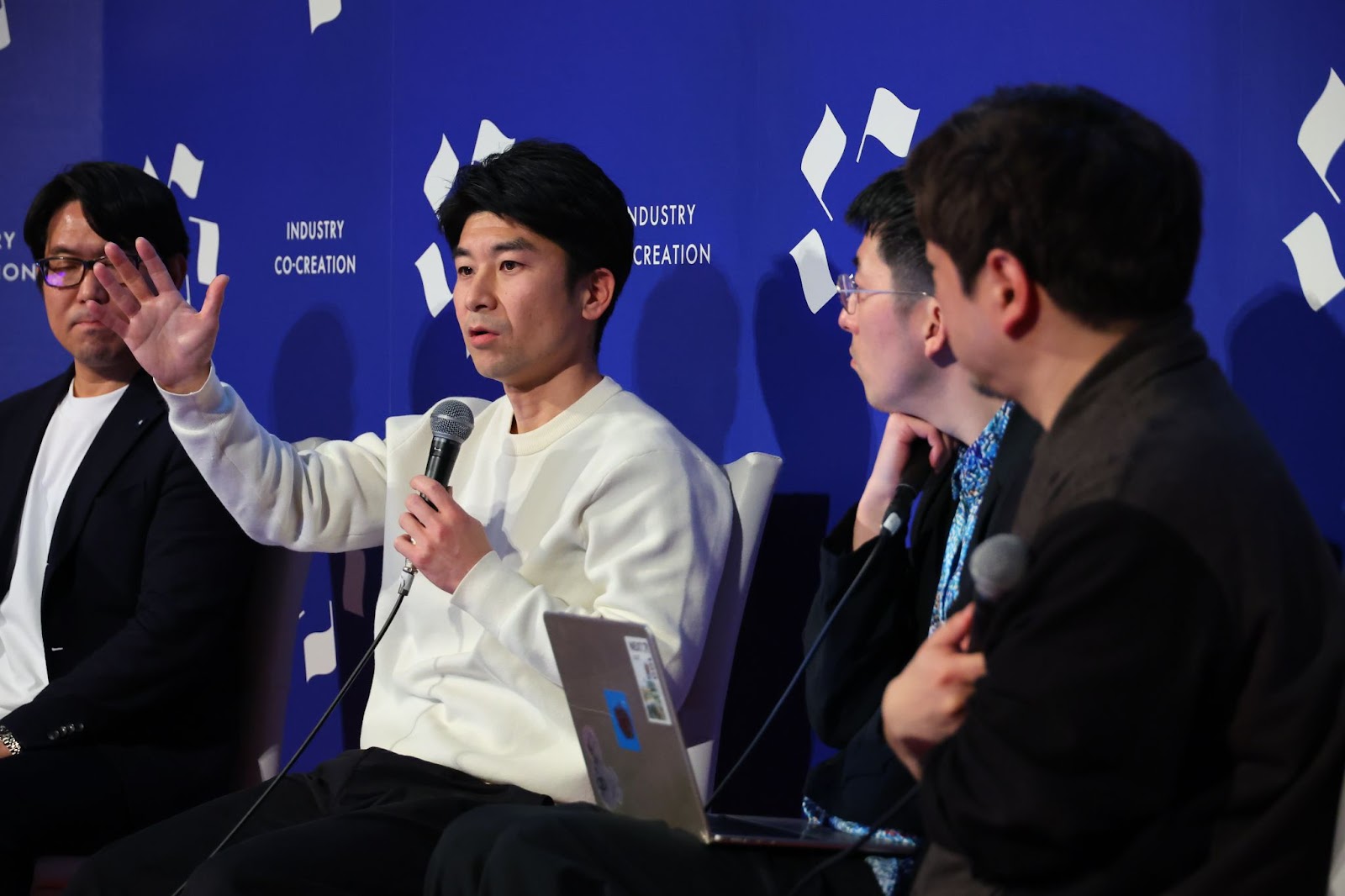

山崎 答えがある人から、いきましょうか。

A 専門家とお金の流れをクリアにする

岡本 冨田さん、ご質問ありがとうございます。

まず最初に、2つの組織の体制、NPOと株式会社でやるというアイディアを最初に色々な人に相談しました。

信頼している方からもめちゃくちゃ反対されて、1社でやったほうがいいと言われました。

それはなぜかと言うと、「載せているエンジンが違うから」と言われたのですよね。

株式会社のほうは弾みがついたらファイナンスもどんどんついていくし、どんどん進んでいくと。

でもNPOのほうはもともとエンジンが小さいし、あとはマネジメントも大変になるという理由で、一緒に2つでやるのはやめたほうがいい、1つの組織でやったほうがいいって言われたんですね。

それで結構ぐらついたのですが、とはいえ僕はこのやり方を信じていました。

というのは、やはりそれぞれ役割があるからです。

株式会社には株式会社の役割があって、NPOにはNPOの役割があると思っているのですね。

不動産は例えば1億調達したとしても、大した物件は買えないんですよ、正直。

不動産にはかなりのお金がかかるので、ちゃんと株式会社でまとまった資金を調達してやっていくしかない。

ただNPOのほうは、どこまででも伴走しますし事業化も出来ないので、これはもう共感のお金で回すしかないという風に思って、NPOをスケールさせていた例も知っていたので、もうこれは両方でやると決めたのですね。

なので、僕は反対されたのですが、2つの組織でやって良かったなと今思っています。

住まいを届け、そしてつながりを届けるという両方が必要なので、これをLivEQualityグループとして、NPOと株式会社でやっています。

ガバナンスに関しては、ガバナンス的に問題があるのは、株式会社の利益のためにNPOがあることなのですね。

それはNGで、それはNPO法的にもNGなのです。

経営学の有名なドラッカーが、20世紀は株式会社の時代で、21世紀はNPOの時代だと言ったのを、皆さん知っていますか?

何という本か忘れましたが、そういう本があるのですよね。

それは1つは正しいと思っていて、その中で僕らの場合は、お金の流れは基本的に株式会社からNPOだけです。

NPOから株式会社に流すことはないし、なんなら利益が出たら、もう限界までNPOに寄付します。認定NPOですし。

なので、その辺のところは専門家の人にも入ってもらってしっかりとやって、お金の流れもクリアにして、ガバナンスもちゃんと問題ない形でやっているというのはあります。

色々言う人はいますけれども、1、2割の人は何をやっても何か言ってくるので、あまり気にしないというのが、僕のスタンスですね。

山崎 でも、一つ間違えると、さっきの話もそうだけれど、市場を作るみたいな、潜在顧客をNPOで作ってビジネスで刈り取っているようにも見えなくもないという風になってしまいますよね?

岡本 そうですね。

山崎 冨田さんのお話も、多分そういう話として捉えられてしまうということなのかもしれないですけど。

岡本 我々の場合、株式会社でも、そもそも住まいを30%割引で提供してさらに伴走もしているので、どこまでも顧客すなわち住まいに困窮されている方々への住まい提供と伴走支援によるインパクト重視です。それを実現する、スケールするためにビジネスモデルを組んでいる、という順番・優先順位ですね。

山崎 だから、顧客に対する価値が、ちゃんと明確になっているということですよね。

岡本 そうですね。

我々は、住まいから母子の尊厳を取り戻すというミッションに向かって全てやっているので、ビジネスは車で言うとガソリンのようなもので、利益とビジネスは大事なのですが、あくまでも目的地に向かうガソリンは大事だけど、最も大事なのはミッションという目的地に向かってゆくことである、というような考え方でやっているというのはありますね。

山崎 面白い、なるほど。田口さんはいかがですか?

A ガバナンスの問題は1つずつクリアしていけばいい

田口 ガバナンスの問題は、もちろんあると思うのですね。

助成金や寄付金を持ってきて、最終的にホームステイの事業でHelloWorldが多少なりとも利益が出てしまうような構図になっていた場合は。

だから、それは利益が一切出ないようにすることが最低限担保できれば、組み方はありかなと。

ただ、その問題はクリアしないといけないのだけれども、むちゃくちゃ面白いので追求したほうがいいと思うのですよね。

これから、株式会社とNPOがどう連携していくかというところの挑戦だと思うのですよ。

実は今度リリースするのですが、ボーダレス・ジャパンも法人は作っているのですが、ボーダレスファウンデーションというNPOを今回作りました。

営業利益の10%はプールする資金、それとは別の10%をファウンデーションに拠出して、NPOの立ち上げ支援をする専門のNPO法人を作っているのです。

僕らが目指しているのは、社会を本当に良くすることなので、正直その形態は、株式会社だから、NPOだからというのは、本論としてはどうでもいい話じゃないですか。

そうしたときに、それをどう上手く使うかということを、インパクトのために設計していくトライだと思うので、追いかけたほうがいいと思います。

さしあたり今のような感じで言うと、ガバナンスの問題が色々出ると思うので、そこは一つひとつクリアしながら、やましいことはないという、そこだけをクリアできれば、僕はいいのではないかなと思いますね。

Aヘラルボニーもいつかは財団を作りたい

松田 私からも、いいですか? ヘラルボニーでも、いつかは財団を作りたいという気持ちは強くあります。

というのは、社会課題が根深ければ根深いほど、分かりやすく売上など資本主義側に行き過ぎれば、福祉側から見ると搾取の構造に見えてしまいます。

でも、あまりにも社会課題や福祉に寄り過ぎれば寄り過ぎるほど、ビジネスにならないという難しい塩梅があると最近は特に思っています。

自分たち側は思っていないけれども、福祉側から敵視されることもあります。

というのは、障害のある方たちの賃金が上がっていくことそのものが、15,000〜16,000円の月額の平均賃金を上げなければいけないのではないかという、見えない恐怖を感じているからです。

インパクト・スタートアップは社会課題に挑戦しているので、そういう人たちとちゃんと一緒になって、異彩を放つ手前の人たちと一緒になってやっていく座組が必要です。

そこを強く作っていき、その人たちを本当に仲間にしなければいけません。

最初は本当に味方だった人が敵に変わっている瞬間があると思っていますが、それが多分この1、2年もっと来るなと、体感としてすごく感じています。

それでも一緒になってやるんだという意識を持ち、将来的に上場した後には、そこが一定数の株があるので大株主になって、ちゃんと本当にヘラルボニーが目指す部分について、提言できるような仕組みを作っていくことを、ガバナンスとはまた別なのですが、いつかはやりたいと思っていることですね。

組織ポートフォリオを考える必要があることは学び

江口 皆さんの取り組む社会課題が大きいから、ビジネスプランを立てるだけでは解決できないので、そうした時に重要なのは、ビジネスプランと、組織ポートフォリオを考えなくてはいけないということです。

それは子会社を並べる方法もあるし、財団やNPOをつける方法もあるし、岡本さんのように他社、金融機関と組む方法、要はファウンデーションだから組合ですよね。

これも組織ポートフォリオなので、単純なビジネスモデルだけではだめで、組織を考えないといけないというのが、一つ学びなのではないかと思いました。

ガバナンスは、最初はルール化してオープンにしていき、こういうルールでやっていますと堂々と言えるのであれば、全く問題がないのではないかというのが、学びがあって面白かったですね。

もう1つの学びはコミュニケーションの仕方

山崎 そうですね、僕のもう1つの学びは、コミュニケーションだなと思いました。

ガバナンスがと、僕たちは言いがちですが、コミュニケーションのツールとしての組織、だからNPOや財団のほうが、誰と話すのかとか、皆さんが多分やろうとしていることは、丁寧にコミュニケーションをしていくということですよね。

松田 そうですね、社会と対話していくということですね。

山崎 だから、それを通してでないと対話できない相手に対して、どこまできっちり同じ目線で話すかが、大事な気がしますね。

松田 それがあることによって、カンファレンスが変わりますしね。

今まで出られなかった場所に出られるようになることで、そこの人たちとの脈を作れるというような。

岡本 一言だけ、いいですか?

スタッフも、NPOのスタッフと株式会社大家さんのスタッフは全然違います。

でも、やはり仲が良くて、お互いにリスペクトがあります。

山崎 それはすごいことですよね。

岡本 僕はそれがすごく良いことだと思っていて、昨年感謝祭を開いた時に、投資家の言葉に、NPOの人が涙していたんですよ。

これは、すごく良いことだなと思いました。

というのは、投資家って何か怖いみたいなところがあるのですが、やはりそうじゃないと。

この会場にいる皆さんがやっていることは、それをみんなでインクルーシブにしていくというところなのですが、やはりそこの部分というのが、山崎さんがおっしゃったように、コミュニケーションも含めてガバナンスを超えていくし、でもガバナンスは大事にしていくというようなところなのではないかと思いますね。

山崎 岡本さんのお話で印象的なところは、NPOにはNPOの価値がちゃんとあると明確におっしゃっていることです。

松田 社長がそれを言っているから大きいですよね。

山崎 もう1つ重要なのは、株式会社側が儲けすぎないことというか、給料高すぎ問題とかですね。

株式会社とNPOの間にギャップが発生してしまうと、こっち(株式会社)がめっちゃ儲けているのではないか、とか。

だから、きっと妥当性があるような気がしますけれどもね。

(続)

▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

編集チーム:小林 雅/小林 弘美/浅郷 浩子/戸田 秀成