▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

ICC FUKUOKA 2025のセッション「インパクト・スタートアップ(社会課題の解決と経済的な成長を両立するビジネス)のビジネスプランニングとは?」、全6回の⑤は、グッドバトン 園田 正樹さんからの質問「提供価値とプライシングをどう考えて決めているか?」への回答です。顕在化していないがゆえに市場がなく、予算がつかない社会課題の解決に向けて、資金を集める手段をアドバイスします。ぜひご覧ください!

ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2025は、2025年9月1日〜9月4日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページをご覧ください。

本セッションのオフィシャルサポーターは リブ・コンサルティングとスマートニュース です。

▼

【登壇者情報】

2025年2月17〜20日開催

ICC FUKUOKA 2025

Session 10B

インパクト・スタートアップ(社会課題の解決と経済的な成長を両立するビジネス)のビジネスプランニングとは?

Supported by リブ・コンサルティング

Co-Supported by スマートニュース

スピーカー・質問者・モデレーター

(スピーカー)

岡本 拓也

LivEQuality大家さん

代表取締役社長

田口 一成

ボーダレス・ジャパン代表取締役CEO

松田 文登

ヘラルボニー

代表取締役Co-CEO

(質問者=リングサイド席)

白井 智子

CHEERS

代表取締役

園田 正樹

グッドバトン

代表取締役

冨田 啓輔

HelloWorld

代表取締役Co-CEO

福寿 満希

ローランズ

代表取締役

(モデレーター)

江口 耕三

鎌倉投信

創発の莟ファンド運用責任者

山崎 大祐

マザーハウス

代表取締役副社長

▲

▶「インパクト・スタートアップ(社会課題の解決と経済的な成長を両立するビジネス)のビジネスプランニングとは?」の配信済み記事一覧

Q 提供価値とプライシングをどう考えて決めているか?

山崎 では、次にいきましょうか。

園田さんから、「ビジネスモデル、プライシングをどう考えて決めていますか?」という質問です。

特にプライシングの課題はありそうな気がしますが、園田さん、この質問の意図を教えてもらっていいですか?

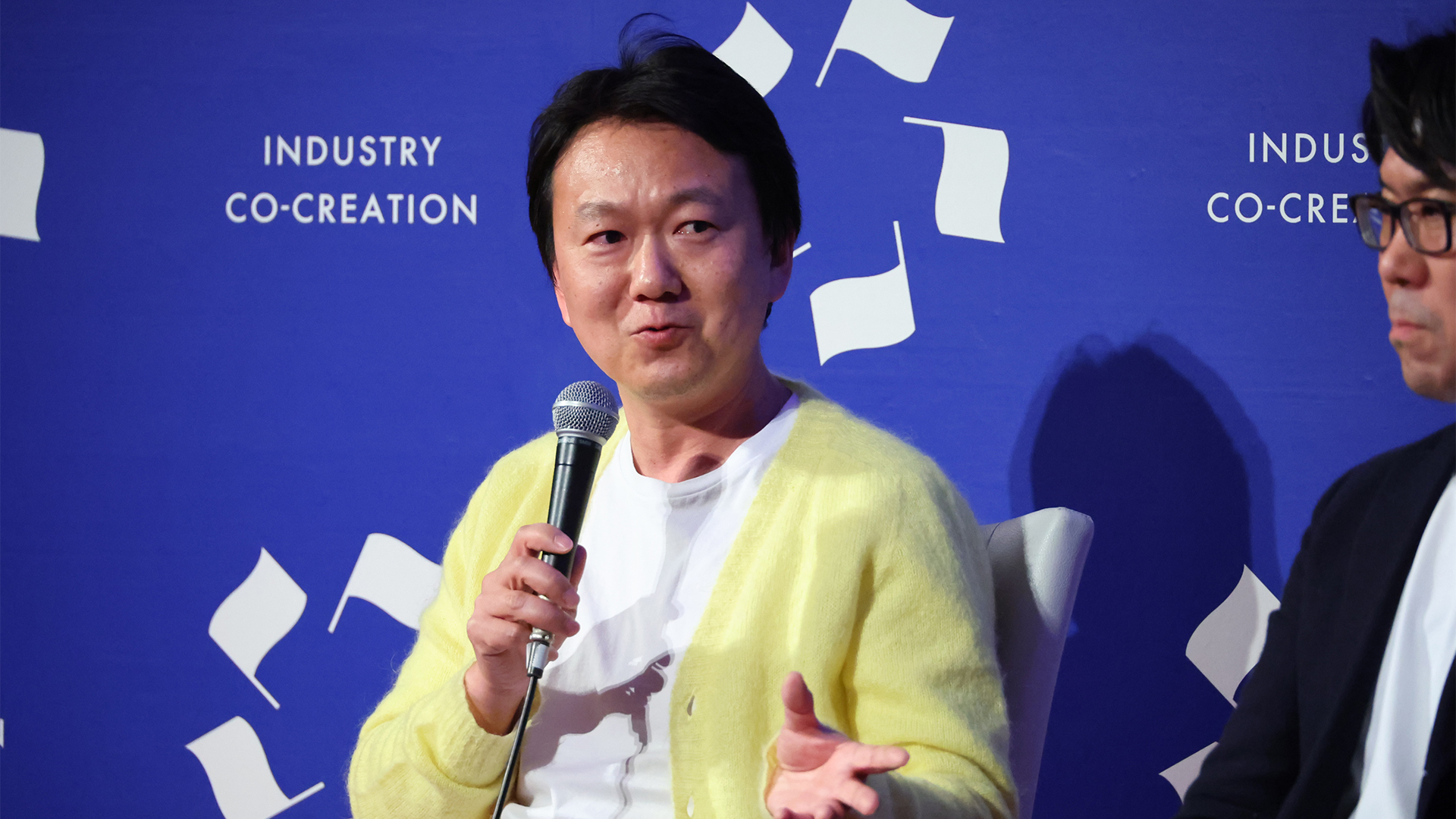

質問者は病児保育と産後ケアのネット予約サービスを運営するグッドバトン 園田 正樹さん

園田 正樹さん(以下、園田) ありがとうございます。

子育て支援の予約サービスを作っている、グッドバトンの園田です。

▶地域の子育て支援の専門家と家族をつなげる「グッドバトン」(ICC KYOTO 2023)

▼

園田 正樹

グッドバトン

代表取締役

新潟県糸魚川市出身。佐賀大学医学部を卒業後、東京大学医学部 産婦人科学教室に所属し、医師17年目を迎える産婦人科医。2017年、安心して子どもを産み育てられる社会を実現したいという想いからConnected Industries株式会社を創業し、2023年に株式会社グッドバトンへ社名変更。2020年4月には病児保育予約サービス「あずかるこちゃん」をリリース。現在、産後ケア予約サービスを開発し、こども家庭庁の実証実験にも採択。事業のみならず、調査研究や政策提言にも積極的に取り組み、国の検討会(成育医療等協議会)委員に選出され、こども家庭庁の根拠法となる成育基本法の基本方針策定にも参画した。

▲

病児保育と産後ケアという子育て支援は、市町村が行っている非常に良い事業で、専門家も介入してくれます。

いつも元気に保育園に通っている子どもが発熱して保育園に行けない時の「病児保育」や、産後疲れたお母さんがしっかり休んだり、助産師さんに色々な相談をしたりできる「産後ケア」は素晴らしい事業なのですが、使いづらい仕組みとなっているので、利用しやすいようにアクセスの改善を行っています。

僕がやりたいことは、社会全体で子育てをすることであったり、市区町村事業で利用料金が非常に安くて料金的には誰もがアクセスできるのに、利用のハードルが高く、結局アクセスされていないという課題の解決をすることです。

今、病児保育の「あずかるこちゃん」は黒字になってきていますが、産後ケアの「あずかるこちゃん産後ケア」は実証実験中でシステム開発に多くの投資をしていて今は赤字です。

病児保育と産後ケアで同じように価値提供できるので、プライシングも同じでいいだろうと思っていましたが、実は事業本体の予算規模が10倍ぐらい違います。

弊社のサービスは年間約30万円ほどのシステム利用料をいただきます。

1,000万円もらっている施設から30万円頂くのは3%ですが、100万しかもらっていないのに、僕が30%の30万円をもらえるかというのは困難な状況です。同じ価値提供はしているものの、担当課が財政を口説けない状況において、プライシングをどうしようかと、今リアルに悩んでいます。

通常、市町村は夏ぐらいに契約をするので、2025年度は実証実験をやりましょう、効果がこれだけ出るので、2026年度はこういう文脈で予算を取ってくださいということを、何とか練り出そうとトライしていますが、難しい問題だなと正直思っています。

このように、価値とお金が全然噛み合わないみたいなところが、悩んでいるポイントです。

山崎 これはあるあるの話だと思うのですよね。

社会課題が顕在化していない時は、そこに予算も流れていないし、市場もできていません。

でも顕在化していないだけで、実はすごく大きい問題に対して、誰がお金の出し手になってくれるのかと言った時に、ビジネスを作れないということが起こると思いますし、これは結構あるあるだと思います。

あと特に今は、社会課題として色々マイノリティの問題が出てきています。

この後、市場規模を作っていかなければいけないとか、市場がないみたいなところからやっていかなければいけないという話も出てくると思いますが、皆さん、どうですか?

ヘラルボニーは、もともとお金が回っていない世界で、市場を作っています。

ヘラルボニーがすごいなと思うのは、市場がない、言い方は悪いけれども社会の中で裏側に追いやられていた、だから最低限のお金さえ払われていればいいやとか、極端な言い方をすると、表立って出てこないでよというか、そういうところに価値をつけることもしているじゃないですか。

だから、そこにもっとお金を流してよというのではなくて、それは何から始めていくのですか?

伝えるところも、ゼロからやっているわけですし。

A お金の出し手を変えるという方法も

松田 行政には詳しくないのですが、行政に対してPPP(Public-Private Partnership)モデルみたいな感じで、民間のお金と行政を一緒に、私だったらそのやり方を変えられるのかなと思ったのですが、お金の入り口を変えるという方法は可能性があるのですか?

園田 ふるさと納税の仕組みや、あとはペイフォーサクセス(PFS:成果連動型民間委託契約方式)のような考え方なども、今は少しずつ進んできています。

ですが、効果(アウトカム)に見合った経済的なリターンを組成するペイフォーサクセスは、日本ではあまりワークしておらず、大きなモデルはあまりできていない状況です。

松田 なるほど。行政側から取っていくということより、何かを巻き込んで一緒になって、そこの枠組みを作れるという戦略が、もしかしたらあるのかなとちょっと思いました。

山崎 そういう意味で言うと、ヘラルボニーはすごくて、そもそも障害福祉のような世界で言うと、公的なお金しか流れていませんでした。

園田さんとまさに同じ話で、そこに民間のお金を入れる価値を作ったところが、市場を作ったことがあるということなのだと思います。

だから、やはりお金の出し手を変えないと……。

松田 そう思いました。

山崎 政府を動かそうと思うと、すごく時間がかかります。

松田 確かに、非常にかかります。

山崎 いきなり10倍の予算にするのは、所信表明演説で言われない限り、多分ならないという世界じゃないですか。

松田 ロビイングをものすごく頑張ったり、団体を組んで色々やったりしないといけないみたいになってしまいますよね。

山崎 そこに市場を作れるかというのは、多分岡本さんも同じことですよね。

そういう意味で言うと、そもそも、いわゆる生活保護的な資金は公的から流れているけれども、そうでないところの民間資金を使ってやっているところに特徴がありますよね。

A 1/3モデルの考え方を役立てられないか

岡本 そうですね。

園田さんのお話でいくと、園田さんも考えられることは全部やっていらっしゃるなと思ったので、今ここでアドバイスできることはそんなにないなと思ったのが正直なところですが、私が以前にNPOを経営していた際に意識していたのは、1/3モデルでした。

つまり、1/3が事業収入で、1/3が助成金等のお金及び公的な資金で、1/3が寄付というような、この1/3のポートフォリオは結構その時々で変わると思うし、バランスの良いNPOというかサステナブルなNPOは、どんどん寄付の割合が大きくなっていきます。

たとえばマンスリーで、共感でお金を払ってくださる人、例えば年間3万円の人が1,000人いたら3,000万円だし、それが1万人いたら3億円になるわけです。

そうすると、それだけ投資できる原資が出てくるみたいな考え方とちょっと近いなと思っているのですが、それを株式会社でやられているので、単純には応用が難しいかなと思ったのですが、そういう考え方かなと思いました。

我々のところでは、アフォーダブルハウジングをやっていて、金融機関は、これ、すごくいいねと言ってくださって、一緒にやろうとできるのですが、不動産会社は全然動かないのですよ。

不動産会社からすると、常識はずれのことをやり過ぎていて、そもそもリスクの高い人、シングルマザーとか特に外国籍とか、何で入れるの?みたいな感じだし、そもそも家賃を何で3割下げるの?という感じです。

つまり、不動産会社の常識からすると、リスクとリターンが見合わない、と。リスクが高いと一般的に思われている人に対して住まいを提供し、かつ家賃を下げてリターンを低くしているので。

しかも、初期費用も下げていて、しかも寄付を募って伴走支援までしているので、頭おかしいんじゃないのぐらいのことなのですが、でもそこまでやるから0.1%でファイナンスできていますし、インパクトや成果が出ている、と思います。

山崎 お金のルールが違うのですね。

岡本 それをやっているから家賃は100%の回収率があって、80%の就業率があるから、りそな銀行のような銀行が一緒にファンドを作ろうと言ってくれるのですよ。

それはコミュニティ・ソリューションにちょっと近くて、そのあたりのところかなとは思うのですよね。

A いっそ挑み方を変えるほうが面白い

田口 アイデアなのですが、一般論のプライシングやビジネスモデルの話は色々あると思いますが、もうそれを飛び越えて、今金利のある世界に変わってきたじゃないですか。

銀行が預金集めに奔走しているのですよ。

今、社会貢献型預金というものを、ある大きい地方銀行と作っています。

それは何かと言うと、1,000億円ぐらい社会貢献基金を集めます。

銀行は当然集まった金額を運用するわけじゃないですか。

1,000億円集まったうちの0.05%を、このNPOの活動に寄付しますというと、5,000万円になるのです。

毎年その寄付を、地域単位でやります。

銀行側からすると、「そういうことをするのだったら、お宅に預金をしますよ」という話になるし、NPOは普通に利子はもらえるのですよね。

利子とは別枠で集まった金額を、個別運用した運用益の一部をという感じです。

これをやると、地域の地方銀行と連携して、この地域のお母さんたちをサポートしよう、働く人たちを応援しようという一つの文脈を作るのです。

この話はすごく面白いと思っていて、コンソーシアムや社会作りをみんなでやろうという方向に一気に持っていけるチャンスだと思うので、大いに悩んだほうがいいと思うのですよ。

中途半端なプライシングで、後から上げていきますという小手先の話をするよりも、いっそのこと挑み方を変えるほうが絶対面白いと思います。

こういう銀行や他のところとも、上手な関わり方をどう作っていくかという。

山崎 お金の入り口と出口をそもそも変えるということですね。江口さん、どうですか?

自治体や行政からの決別

江口 思ったのは、自治体や行政からの決別ということです。

ある意味、3人ともすごく覚悟が決まっているなと思いました。

(会場笑)

みんながいいと思って社会の仕組みを作ってきて、それを行政が作ってきて、それを変えたがっている時に、それを行政に投げかけても、やはり無理だなと思います。

プライシングも、自分たちができなかったら株式会社でやっている意味がない中で、決別を決めた瞬間に、りそなという良い銀行や地方銀行が入ってきて、やろうよと言う人は巻き込んだほうがいいのではないかというのが、結論だったと思うのですよ。

ただし、ヘラルボニーも最初はプライシングも上手くいかなくて、安いところから入っていきました。

今はグッと上げているのですが、コンサルでも数十万円とかというように。

忸怩たる思いで自治体にグッと入っていくのだけれど、今に見ておれよというところで、ボーンと上げられるような戦略が必要なのではないかというのがあって、3人の覚悟がすごかったなと思いました。

山崎 園田さん、いかがですか?

園田 江口さんがおっしゃったように、自治体からもうもらわないというのは1回考えたことがあったのですが、その時に僕に足りなかったなと思ったのは、まさに今日の皆さんのような方との対話の時間だったなと思います。

自分一人の頭で考えた時には、発想できなかったところがあったので、今日の時間は僕にとって大きな実りがありました。

そこに覚悟を持ってやっていくと、今の時代としては大きく巻き込みながら、変革していける可能性があるのだなと改めてワクワクしました。本当にありがとうございます。

山崎 ありがとうございます。

(続)

▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

編集チーム:小林 雅/小林 弘美/浅郷 浩子/戸田 秀成