▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

ICC FUKUOKA 2025のセッション「-徹底議論 – 働き方はどう変わっていくのか?」、全5回の②は、売り手優位の労働市場が続く中、貫くべき企業姿勢について議論します。そして話題は、「働きやすさ」と「働きがい」の関係へ。「働きやすさ」と「働きがい」はどちらが土台であるべきか、そしてSmartHR、メルカリでの採用ブランディングの反省点が教訓として語られます。ぜひご覧ください!

ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2025は、2025年9月1日〜9月4日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページをご覧ください。

本セッションのオフィシャルサポーターは EVeM です。

▼

【登壇者情報】

2025年2月17〜20日開催

ICC FUKUOKA 2025

Session 10C

-徹底議論 – 働き方はどう変わっていくのか?

Supported by EVeM

(スピーカー)

小林 正忠

楽天グループ

常務執行役員 Group CCuO (Chief Culture Officer)

芹澤 雅人

SmartHR

代表取締役CEO

服部 穂住

relate

執行役員

宮川 愛

メルカリ

執行役員CHRO

(モデレーター)

権田 和士

リブ・コンサルティング

常務取締役COO

▲

▶「-徹底議論 – 働き方はどう変わっていくのか?」の配信済み記事一覧

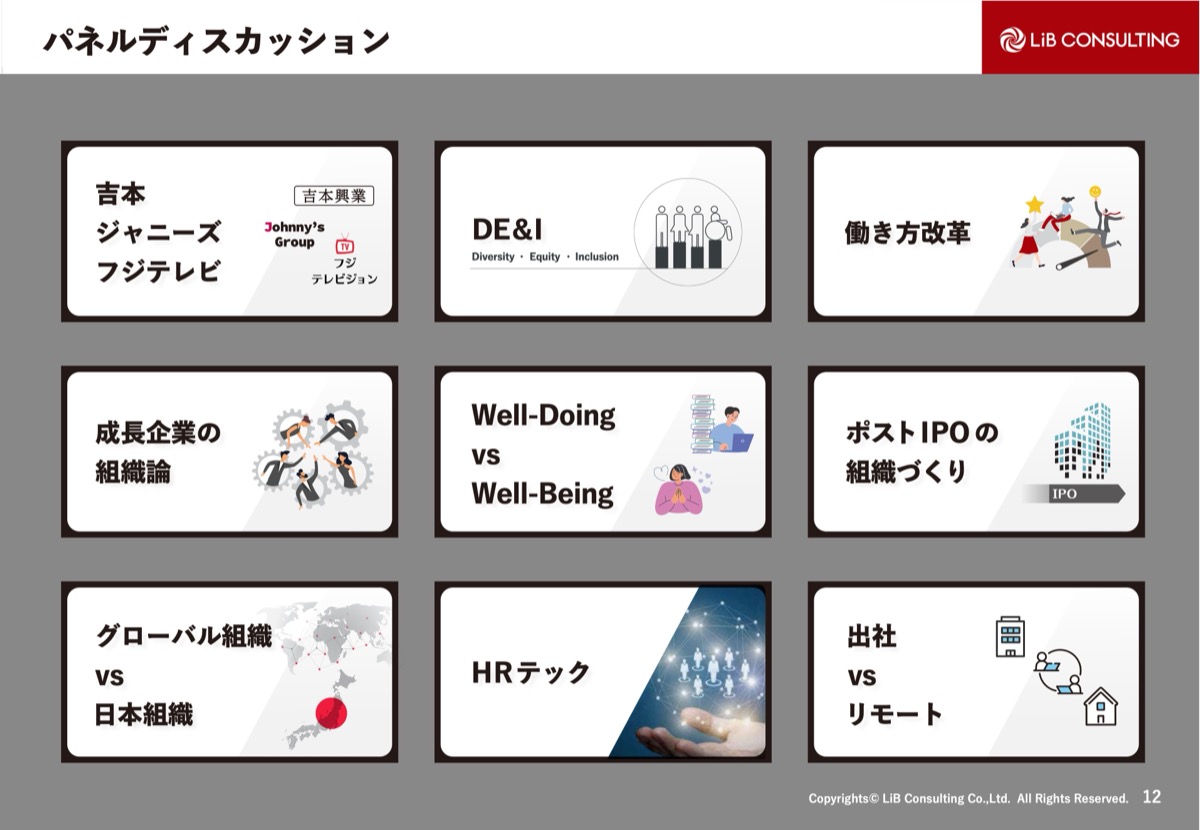

権田 さて、この後はパネルディスカッションということで、9つのキーワードを持ってきました。

いろいろな観点からお話しできればと思います。

「選択肢を増やすだけ」の企業は選ばれなくなる

セイチュウ 労働市場が売り手市場だということでしたが、昔に比べて、選択肢がどんどん増えてきているのだと思います。

社会が寛容というか、いろいろなものを認めざるを得なくなったというか。

出てきたさまざまな価値観、働き方や目指すライフスタイル、大事にするものの変化に合わせて、同時に企業側も多くの選択肢が用意できるようになりました。

昔なら、副業やオフィスに出社しないなんてことは考えられなかったです。

権田 そうですね。

セイチュウ 働く方からすると、以前のような1つしかないやり方には、戻らないと思うのです。

かつ、転職することのハードルも全くなくなっている中、どれだけの選択肢を用意できるかも企業にとって大事だと思いつつ、「我々の方針はこうです、なぜなら…」という明確なスタイルがないと、選ばれなくなるのだと思います。

メニューを増やすだけというのは浅はかで、「我々は、これとこれはしない、なぜなら…」を明確にする。

それでも選んでくれる人たちと働くというスタイルに大きく変わっていくのだろうと思います。

宮川 本当にその通りで、今スライドにあるテーマは、なぜそうするかという点を各企業がはっきりと示していくことがすごく重要だと思います。

例えば、フルリモートを許可しているのであれば、その先にどう事業推進するかまでないと、福利厚生の一環であるだけでは絶対にうまくいかないです。

DE&Iも同じです。

スタートアップの初期段階で、本当にDE&Iのことばかり考える必要があるかと言うと、そうではないかもしれない。

多様性の実現には時間がかかりますし、議論は同質性が高い方が意思決定は早くなるので、初期の短期で成果が求められるフェーズにおいては、同質性の高い組織で速く成長する方がいいという考え方もあります。

ただ、より遠くに行くために、より拡大するには、多様性が必要になるので、セイチュウさんがおっしゃる通り、企業が取り組みについて軸を持つことがすごく重要だと思います。

権田 バズワードをいろいろ取り入れて進めていくのは猫騙しのようなもので、そうではなく、何を実現したいのかという本質的な目的に沿う形で、なぜかという理由と共に取り入れないと、マッチングも本当の意味で成立しないということですね。

人事施策からスタートするのはおかしい

服部 私はこれまでは事業会社でしたが、今はコンサルという立場で、日本の伝統的な企業と話す機会が多いです。

改めて今大事だと思うのは、「組織は戦略に従う」という言葉です。

▶「組織は戦略に従う」 ~最近の実践例から自社のあり方を考えよう(NTTHumanEX)

当たり前すぎるのですが、組織は戦略に従っていますか?という問いを投げかけた時、そうではないことが本当に多いと思います。

人事制度はカルチャーやパーパスなど、より次元の高いものに従うので、戦略がぶれてしまうと、リモートの許可をするしないなど、細かな話に陥りやすくなると感じます。

権田 セイチュウさん、「組織は戦略に従う」というのはいかがですか?

セイチュウ Uniposの田中(弦)さんがまとめられていますが、人事施策や人的資本開示の内容を聞いているのではなく、そもそも企業として今後どうしていくのかの経営戦略、それを実現するために必要な組織、そのための人事制度とは、という話です。

ですから、人事施策からスタートするのはおかしいと思いますね。

権田 芹澤さん、SmartHRはすごく目的をベースにした会社だと思います。

組織の目的のために、経営チームも柔軟に変えていて、だから芹澤さんもCEOになられたのですよね。

目的に従って組織を作っているように思いますが、何か意識されていることはありますか?

芹澤 そうですね、何かこれ以上話しても蛇足になりそうだなと困っていたのですが(笑)、目的ベースで良いと思います。

大きな目的は、会社、事業を成長させることですので、そのためにどんな手段を取るのがいいかを考えます。

それで、スライドに並んでいるような出社の件やDE&Iなどを考えます。

働く側の選択肢が増えたという話でしたが、会社としても選択肢が増えたと思っています。

例えば、リモートで働ける人、副業で働ける人も採用できるということです。

コップに半分水が入っていたとして、半分もあると思うか、半分しかないと思うか、みたいな話かと。

ですので、僕は、海外人材も含め、採用の選択肢が増えたと考えています。

採用の手段が増えた時、その手段を使ってどう事業成長という目的を達成するかを考え続ければ、それが自然と会社のポリシーになり、 周りに流されることなく、「我々はこういう事業をしているから、こういう選択になるよね」と変わっていくと思っていました。

ですので、ここまでの議論に異論はありません。

組織の膨張はなぜ起きるのか

権田 SmartHRはこれだけ成長してきたわけですが、「膨張してきたな」と感じる時期はあったのでしょうか?

芹澤 ずっとですね(笑)、今も膨張しています。

権田 なるほど、目的に合わせて最適化されて、組織は筋肉質になる気がするのですが、膨張はなぜ起きるのでしょうか?

芹澤 我々の提供するクラウドサービスは、トップラインを伸ばすには、それなりに人手が必要ということが分かってきました。

そのために採用をずっと続けていた感じです。

ただ、ここ数年は利益も意識しようということで、ヘッドカウントの調整も入っています。

とは言え、トップラインを伸ばすには人を増やす必要があるというビジネスモデルというのが、根本的な背景です。

権田 それでは、人が入る時は色々な多様性を受け入れながら、組織の目的は全てマッチングするわけではないので、増やしながらも徐々に調整をかけていくのでしょうか?

芹澤 そうですね、結構柔軟に変えています。

権田 昨日、COOのセッションで倉橋(隆文)さんが、「SmartHRのカルチャーの一つが、達成カルチャーである」と話していました。

芹澤 まあ、彼自身が達成することが好きですからね(笑)。

セイチュウ すみません、彼は、楽天からの転職ですので……(笑)。

芹澤 (笑)

権田 達成するというカルチャーは重要な議論だと思っています。

組織については、何となく、ふわっとした、曖昧な流れが生まれていたのではないかと思います。

ICC FUKUOKA 2025では組織に関するセッションをいくつか聞きましたが、以前の議論と比較しても「組織は勝つために、達成するためにある」という論調が強くなり、以前よりも引き締まった印象を持ちました。

どう感じますか?

芹澤 私たちは昔から、実力主義で達成主義な部分があったので、この数年で引き締まった感覚はありませんが、トランプ政権誕生など、世界的な情勢の変化の影響はあるかもしれません。

「働きやすさ」と「働きがい」の関係

権田 採用において、母集団を確保しなければいけないので、門戸を開くというか、入口の時点では入りやすいようにしていると思います。

でも、入ってみれば達成文化があるので、その調整はどのようにされてますか?

芹澤 そこは僕たちもここ数年苦しんでいて、採用ブランディングミスのようなものがあります。

提供サービスや社名から、すごく働きやすい環境を作っている会社だと思われているのです。

採用エージェントも、すごく働きやすい会社だと紹介してくれます。

それは間違ってはいないのですが、働きやすさの土台の上にある働きがいをすごく大切にしている会社であり、働きがいが自己実現や自己成長に紐づいており、それは、達成を通して得られるものだと考えています。

ですから、働きやすさと働きがいはセットなのです。

働きがいの土台として働きやすさがないと、ただのブラック企業になってしまいますよね。

働きがいの前提として働きやすさがなければいけないと考えていると伝えているのですが、どうもなかなか伝わらず……(笑)。

セイチュウ Well-beingに関する講演やセッションでは、まさに、働きやすさと働きがいについてのスライドを使いますが、働きがいが土台であり、その上に働きやすさが乗っていると私は捉えています。

やりたいことがあるから、その組織にいるわけですよね。

だから、働きがいがまず来るだろうと。

それを実現するための方法として、働きやすさがあるのは良いと思います。

まあ、言葉の違いかもしれませんが…。

権田 いや、これは良い議論な気がします。

芹澤 いずれにせよ、働きやすさと働きがいはセットですよね。

セイチュウ それは間違いないです。

企業が成長すると「働きやすさ」を求める人が増える

権田 でも、入口に働きやすさがあって、徐々に調整して、働きがいがあるように変えていくことは、この数年、スタートアップでもよくあるパターンだったような気がします。

本来は、働きがいじゃないですか。

芹澤 我々は2015年から大きくなっていますが、当時の環境は、スタートアップが今ほど認知されておらず、一部のギラギラした人が飛び込む世界だと思われていました。

ですから、拡大するには門戸を広げなければいけなかったので、意識的に、「スタートアップだけど働きやすい」とブランディングしていました。

権田 なるほど。

芹澤 ただ、時代の流れと共に、スタートアップで働く人が増え、平均給与も上がってきたので、その時点でブランディングを変える必要があったのだなと反省しています。

セイチュウ 服部さん、これはもしかして、人によって違うのでしょうか?

FFSで言うと、働きがいファーストなのかと。

服部 自分の経験からお話しすると、私はまさに2015年にマネーフォワードに入社し、働きがいを求めてくる人たちに、付加価値として働きやすさを提供していました。

しかし企業が成長してくると、働きやすさを求めて、「働きがいもあったらいいけど」という人が増えます。

芹澤 そうそう。

服部 それがこの10年間、人事の仕事をしていて感じることです。

セイチュウ 100人よりも小さい会社で、そこまでスタッフの数は必要ですか?

服部 まさにそこがポイントだと思います。

先ほど芹澤さんがブランディングという言葉を使われましたが、マネーフォワードでは、採用のための社外広報がめちゃくちゃ大事だと考えています。

どんな人を求めていて、どんな人を求めていないかという採用広報をきちんと行わないと、求めている人ではない人が入ってくると感じます。

採用ブランディングでの反省点

宮川 メルカリにも反省があります。

メルカリはもともと、「YOUR CHOICE」といって、いつでも、どこからでも働ける、とってもフレキシブルに働けることを訴求していました。

まさに働きやすさの部分ですね。

本来、メルカリはとてもミッションドリブンで、パーパスや自己実現など働きがいをすごく大切にしていますが、結果的に採用ブランディングにおいて、働きやすさにものすごく偏ってしまった時期があったのです。

働きやすさに惹かれて入る人は、働きやすさが少しでも毀損されただけで去っていくのです。

ですから、その企業で本当に活躍できる、バリューを出せる人を採用するには、働きがいを中心に採用をしなければいけません。

採用ブランディング、Employee Value Proposition(従業員への価値の提案)はすごく重要だと思います。

権田 セイチュウさんのリアクションが「何でだろう」というものでしたが(笑)、SmartHR、マネーフォワード、メルカリの3社で起きていたことのようですが、楽天ではそのようなことはなかったのでしょうか。

芹澤 小さい会社ゆえに採用パワーがない、だから何をアピールするかが重要なのです。

服部 なぜ私がそうしたかについて、背景をお話ししますと、私はマネーフォワードの前はGREEで働いていました。

欲望と行動には相関性があります。お金で入社してくれる人は、お金で辞めるのです。

ライフステージが変われば当然、欲望も変わりますが、入社理由にも退職理由にもなるのです。

逆に言えば、企業側が、どういう志望動機で入社するような人を採用したいかを考えないとうまくいかなくなると思います。

権田 当然、全てのスタートアップは、働きがいを求める人が欲しいのだが、その母集団が小さいので、それだけをターゲットにすると事業成長とのギャップが生まれるので、門戸を広げながら採用ブランディングをしていた時期があるということですよね。

服部 そうですね、マネーフォワードの反省としては、組織は戦略に従うと言ったものの、「リモートワークができる」などの条件を増やさなければ、年収を上げなければ、という、見た目というか、戦略から遠いところの部分をフックに採用しなければいけなかったことです。

最終面接で見極めるのはカルチャーフィット

セイチュウ 楽天も知られていない時期がありました。

すぐに人が必要だった時は、月に100程度の採用面接枠を用意、80くらいの面接を担当していました。

その際に私が面接で重視していたたった1つのことは、カルチャーフィットです。

一次、二次、三次面接で十二分にスキルセットは分かっているので、最後に見極めていたのは、「この人は、働きがいが中心の楽天カルチャーで大丈夫かな」という点です。

それだけを確認していました。

現場はみんな採用したいので美辞麗句を並べ立てるけれど、それをした結果、すぐに辞めてしまうのはカルチャーとしてよろしくないなと思っていました。

ですから、ショッピングモール事業においては、最終面接が最後の砦で、カルチャーフィットを確認していたのです。

(続)

▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

編集チーム:小林 雅/小林 弘美/浅郷 浩子/戸田 秀成