▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

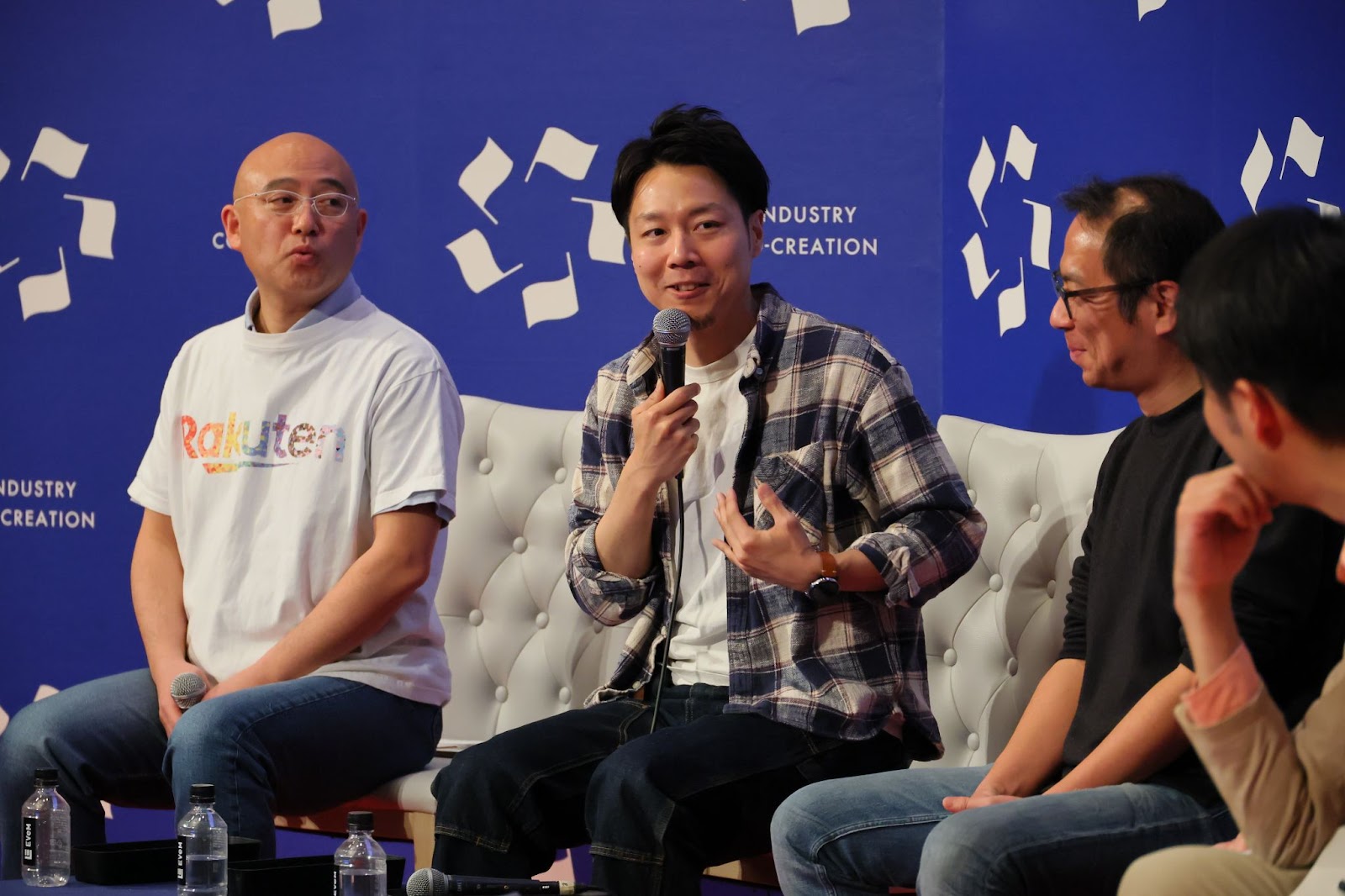

ICC FUKUOKA 2025のセッション「-徹底議論 – 働き方はどう変わっていくのか?」、全5回の④は、ポストIPOの組織作りと大企業の定義を議論します。SmartHR芹澤 雅人さんは書籍『創業メンタリティ』から「尖りある大企業」というネーミングを紹介。楽天 セイチュウさんが語るのは「楽天はまだ創業期」という熱いベンチャースピリットです。ぜひご覧ください!

ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2025は、2025年9月1日〜9月4日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページをご覧ください。

本セッションのオフィシャルサポーターは EVeM です。

▼

【登壇者情報】

2025年2月17〜20日開催

ICC FUKUOKA 2025

Session 10C

-徹底議論 – 働き方はどう変わっていくのか?

Supported by EVeM

(スピーカー)

小林 正忠

楽天グループ

常務執行役員 Group CCuO (Chief Culture Officer)

芹澤 雅人

SmartHR

代表取締役CEO

服部 穂住

relate

執行役員

宮川 愛

メルカリ

執行役員CHRO

(モデレーター)

権田 和士

リブ・コンサルティング

常務取締役COO

▲

▶「-徹底議論 – 働き方はどう変わっていくのか?」の配信済み記事一覧

個人と会社のWillは常にチューニングが必要

服部 私が1社目として過去に働いていたリクルートでは、willを重視されました。

マネーフォワードの新卒社員研修では、マネーフォワードのwillと自分自身のwillを書いてもらって、重ねてもらっていました。

初歩的なことですが、結局はそういうことなのだと思います。

会社にも個人にもwillがあります。

まさにセイチュウさんのお話は、それらが重なることで、自分の生きがいを、その会社で、その仕事で実現できるのかという点が重要なのではないでしょうか。

権田 組織のwillや個人のwillはよく言われたりすると思います。

組織のwillについては、スタートアップの皆さんが記事などを読んで、定義をしているのだろうと思いますが、それでも難しいのはなぜなのでしょうか?

セイチュウ 念のためですが…私が話したのは、willではなくてwellです。

権田 セイチュウさんの中で、wellとwillの意味の違いはあるのでしょうか?

セイチュウ wellは、何を良しとしているかということです。

willは、「やりたいこと」のような意味ですよね。

服部 先ほどの例は、新卒社員研修についてでしたが、新卒社員には、「どうしてもこれがやりたい」というものを持っている人の方が少ないと思います。

どちらかと言えば、抽象的なものや何となくの考えを持っていることが多いので、個人と会社のwillを一度合わせて終わりではなく、対話を続けて、チューニングし続けるような感じでした。

それが、その方にとってのwell、より良い状態につながると思います。

家庭環境などいろいろな要因によって個人のwillもwellも変わっていくと思うので、会社ときちんと対話できるかが重要なポイントだと思います。

権田 一方通行ではなく、お互い対話をしながら進めていくということですね。

服部 例えば、これは僕自身の失敗体験ですが、「入社時、こういうこと言っていたよね?」などと叱責するのは一番の悪手です。

メンバーが一度言ったことをコミットしたと思ってしまいますが、そうではないですよね(笑)。

アップデートしていくのがすごく大事だと思います。

個人と組織のWell-being実現の鍵を握るのは上司

権田 芹澤さん、この議論を聞いていて、どう思われましたか?

芹澤 その通りだなと思っています。

大切なのは、組織のWell-beingと個人のWell-beingを、誰がどう作っていくかという点だと思います。

それを突き詰めると、結局は上司の役割だと考えています。

DI&B(Diversity, Inclusion, and Belonging)を勉強していた時、「制度より風土です、風土より上司です」という言葉に出会い、それがすごく好きでした。

会社の制度がどんなに整っていても、それを使う風土がなければ意味がないし、会社にその風土があったとしても、自分のチームの上司が全然違ったら意味がない。

結局、働いている人というのは、働いているチームとその上司の環境が全てです。

そうなると、組織としてマネジメント力を高めていく必要があり、上司が、上司とメンバーの間、そしてメンバー間の対話を促して、個人のWell-beingおよび組織のWell-beingを作っていくことが重要です。

総論としてそれが大切とわかっていて、でも各論はどうするかと言うと、良い上司を増やしましょうということになるのかなと思います。

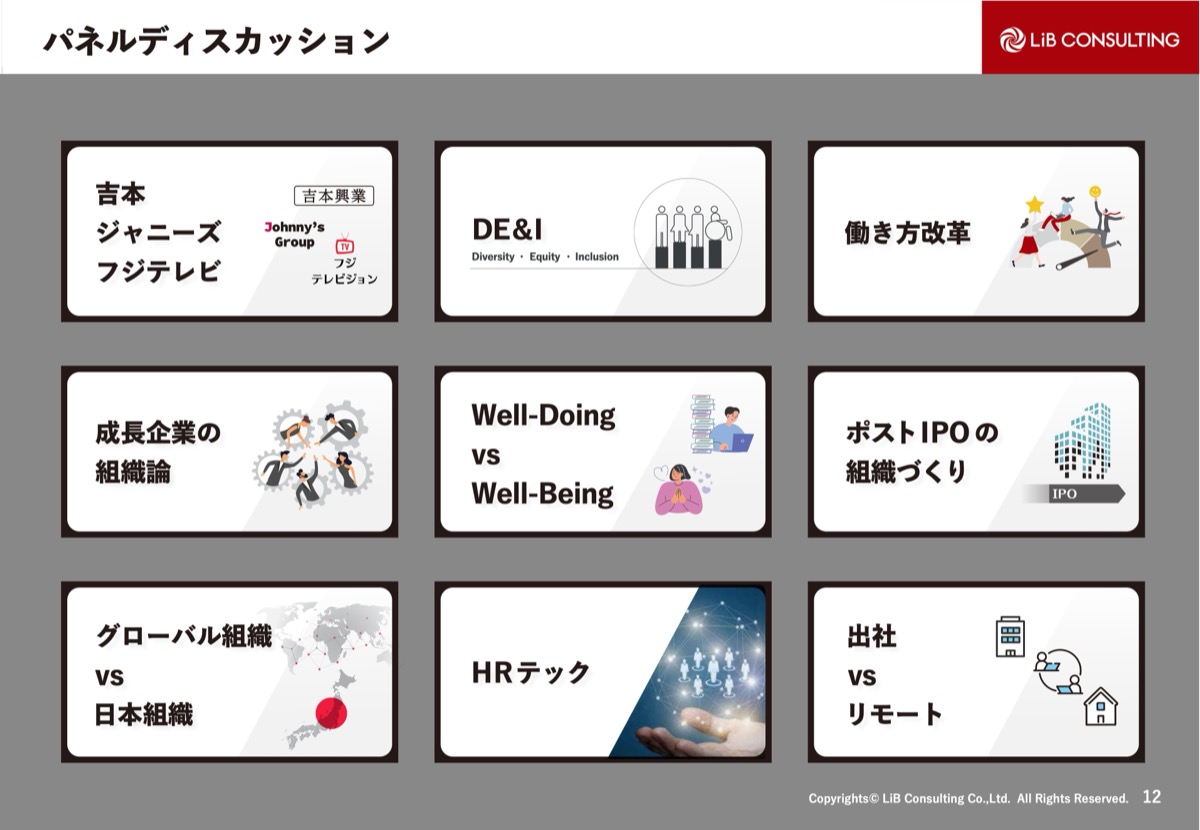

ポストIPOの組織作りとは

権田 あっという間に、あと25分となりました。

ぜひ、9つのうち、「ポストIPOの組織づくり」というキーワードについて話したいです。

スタートアップはいつまでもスタートアップなのか、どこかで大企業に変わることを意識するのか。

セイチュウさん、楽天の6人から3万人は、陸続きだったのか、大企業に変わることを意識したのかをお聞きしたいです。

また、SmartHRとメルカリについても、「これから大企業にならなくては」と考えていたという記事を見たことがありますので、そのスイッチを切り替えるというのはどういうことなのか、教えてください。

芹澤 僕たちはまだIPO前ですが、もちろん、ポストIPOを意識して組織作りはしています。

社会的責任とステークホルダーの増加、それにどう応えるかが全てかと思います。

先日、学生起業家のピッチを聞く機会がありました。

そのピッチ資料の「メンバー紹介」スライドに、それぞれの月間労働時間が書いてありました。

300時間や400時間と書いていて…学生ピッチでは、それが受けるらしいです、めちゃくちゃ働ける会社だから入社したいと感じるようです。

でも、僕たちが仮にそんな労働時間を公開したら、大炎上になりますよね。

かなり極端な例ではありますが、これがスタートアップとポストIPOの組織作りの意識の違いかと思います。

僕たちはある程度、社会的責任を果たす必要があるので、SmartHRではみんな月300時間働いているという状況は、あってはいけないのです。

責任やステークホルダーを意識した組織作りになるのかなと思います。

権田 宮川さん、メルカリも6、7年前に、「大企業になる」というメッセージを出して変化をさせていったと聞きましたが。

宮川 「村から街へ」という言い方をしていました。

メルカリは、今でもスタートアップでありたいという想いは強いです。

ですから、カルチャーや成長の面では常にスタートアップであり続ける、大企業になってはいけないという思いがありつつも、先ほどおっしゃったように社会的責任や、スケールするシステムを会社として整えていくフェーズにあります。

私のような外からの人間を雇うのも、その取り組みの一環だと思います。

権田 成長企業の組織論とポストIPOの組織作りには共通点はあるが、意識して変える点もあるということですね。

芹澤 戦い方が明確に変わるのかもしれないですね。

初期のスタートアップは、大きなリスクをとって大きなリターンを得る感じですが、ある程度大きくなれば、ゴーイングコンサーン(going concern)な会社になるので、いかに持続可能な状況でチャレンジするかという戦い方になるのではないでしょうか。

「尖りある大企業」になるには

服部 「大企業っぽくなってきた」という言葉は、その定義がすごく曖昧ですよね。

皆さんに大企業の定義を聞いても、100人いれば100通りだと思います。

それはあまり良くないと思っています。

マネーフォワードでは、大企業っぽくなりたくない経営陣がいて、「大企業っぽくなってきた」という言葉が出た場合、つまりそれは自分たちをディスっているわけです。

大企業の何が嫌だと思っているかと言うと、既決感の蔓延、つまり何を言っても無駄だと感じる状態です。

権田 「どうせ…」ということですか?

服部 そうです。

マネーフォワードは、そういう会社には絶対にしたくないと考えていました。

ですので、決まったことはないので何でも言おうと、組織が大きくなると難しいですが、越境をしていこうと決めました。

それを、組織として選択したということですね。

芹澤 僕がすごく好きな、『創業メンタリティ』という本があります。

その本では、組織が保守的になっていくフェーズが4象限で定義されています。

冒頭、GAFAMなどが保守的になりつつあるとありましたが、企業はスタートアップから始まり、大きくなるに際し、うまく成長をすれば「尖りある大企業」になります。

ただ、組織力学に負けてしまうと「保守的な大企業」になり、それがさらに行き過ぎると「官僚的な大企業」になると定義されています。

つまり、尖っているか保守的であるか、対比されています。

やはり、人数が増えれば増えるほど、保守的な力が働きます。

でもそれを何とか抑えて、攻めと守りのバランスをうまく取り続けられるかが、「大企業っぽくならない」ことの鍵かと思います。

つまり、組織規模ではなく、保守的になり過ぎているかどうかがポイントの一つだということです。

権田 入口ではクリエイティビティや自分たちで考える企画力が求められますが、生産性や標準化が重視されるようになると、兵隊のようなオペレーティブな組織になっていくフェーズもあると思います。

楽天はまだ創業期

権田 一方、楽天は、未だに三木谷さん自らが楽天モバイルを売るなど、スタートアップの延長線上にいるのではないかと思います。

セイチュウさんに、スタートアップから大企業になるということを、どう考えているのかお聞きしたいです。

セイチュウ 先に言われてしまったなと思いましたが、まさに、大企業である、スタートアップであるというのは、規模の話ではないと思います。

今はスタートアップという言葉がありますが、楽天の創業時にはベンチャー企業と呼ばれていました。

会社を作って7年目、上場して4年目のタイミングで、毎月大勢入社してくる中途入社社員向けの新人研修で話していたことがあります。

山のイラストを描いて、「メディアには飛ぶ鳥を落とす勢いだと、友達からは雲の上の存在だと言われるけれど、三木谷も私も、これが登山だとしたら、まだまだ麓の方にいると思っている。

なぜなら、世の中を変えることを目指して山を登っているので、まだ全然辿り着いていないのです。

拡大してみると、その7年でいろいろなことがあってようやくそこに到達したかもしれないが、まだ先がある。

つまり、『楽天はまだ創業期』であるということです。

300年後の人からすれば、皆さんは創業期のメンバーになってくれる人たちなので、創業期メンバーだという認識で今日から一緒に働きましょう。

サイズだけ見て大企業という人がいるかもしれないが、そうではないです。

楽天は、10万人規模になっても、一人ひとりがベンチャースピリット、アントレプレナーシップを持っていたならば、10万人規模のベンチャーであるし、そうありたい。」と。

権田 なるほど。

芹澤さんから見ると、楽天は、尖りある大企業なのでしょうか?

芹澤 尖っていると思います。

権田 尖りがなくなる大企業もあるということでしょうか。

芹澤 雨風など、いろいろなものに晒されて尖りがなくなるのではないでしょうか。

よければ、『創業メンタリティ』になぜ尖れなくなるのか書かれてあるので、読んでみてください。

組織の同質化の罠とは

服部 少し違う話題になりますが、大企業の社員の個性のデータを取ると、すごく同質化した結果が得られます。

今日はFFS理論の話はあまりしませんが、思考行動様式です。

例えば、「不安に感じるから、何でも計画を立てて行いたい」というのは思考行動です。

そういう方が集まると、当然、リスクは冒さず、想定できることだけをします。

経営者からの相談で多いのは、「経営会議が議論にならない」というものです。

決めたことに対して、いいですね、そうですねとしかならないので、経営者はそれで意思決定する、これはまさに同質化の罠です。

スライドの、左上のトピックにあえて触れますね。

私もこれらの会社は全く知りませんが、同質化していくと、茹でガエル状態(緩やかな変化に気づかず、危機に陥ることへの警句)になってしまい、議論にならなくなります。

我々は個性を扱っていますが、空気を読まず、おかしくないですか?と言えるような、社長に対しても間違っていると言えるような、異質な人材を確保しなければ、同質化してしまい、問題が起こりやすい構造になっているのではないでしょうか。

権田 先ほど挙がった心理的安全性も、本来はそうで、忖度や居心地の良い状態にするわけではなく、信頼関係があるから、より高いところを目指すから、お互い言うべきことを言うという状態です。

しかしそれがなかなか難しく、同質化してしまい、失点主義になっていく、出世する人もそうなっていくというのが、1つの方向かと思います。

「何も成していない」という経営者の認識が重要

権田 先ほどのセイチュウさんの話から連想したのですが、atama plusの稲田(大輔)さんは必ず「ミッション達成率は1%未満」という話をしますし、孫 正義さんも未だに「まだ何も成していない」と言います。

経営陣も含めて、何も成していないと認識することが重要なのかなと思っています。

服部 マネーフォワードはすごく多くのプロダクトを持つイメージがあると思いますが、辻(庸介)さんも「やりたいことの1%もできていない」と言い続けていて、私の好きな言葉ですね。

(続)

▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

編集チーム:小林 雅/小林 弘美/浅郷 浩子/戸田 秀成