▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

ICC KYOTO 2024のセッション「デジタル民主主義を徹底議論! ともに政治の仕組みを考えよう。」全7回の①は、AIとスピーカーに聞いてみた「民主主義とは何か、一言で答えよ」の回答からスタート。リディラバ 安部 敏樹さんは「中枢神経系」、UntroD永田 暁彦さんは「株式会社」になぞらえます。議論の着地点が難しいこのセッションのモデレーターを務めるのは、琴坂 将広さんです。ぜひご覧ください!

ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2025は、2025年9月1日〜 9月4日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページのアップデートをお待ちください。

本セッションのオフィシャルサポーターはYappli UNITEです。

▼

【登壇者情報】

2024年9月2〜5日開催

ICC KYOTO 2024

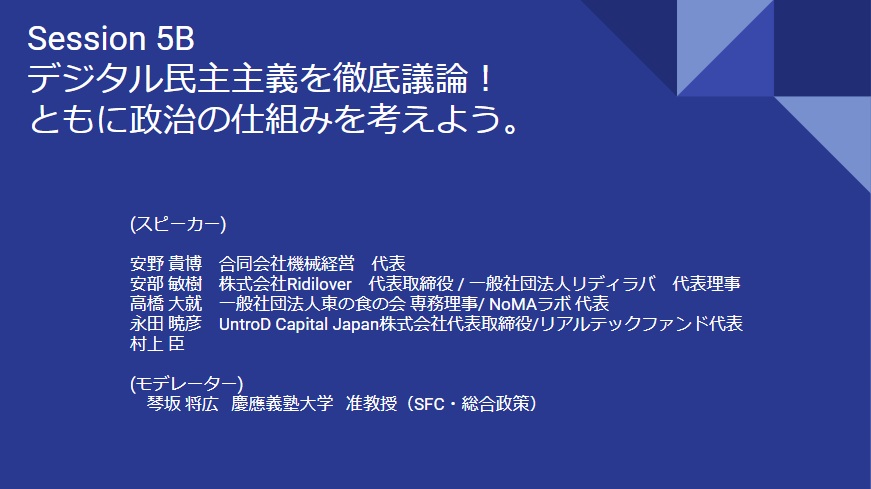

Session 5B

デジタル民主主義を徹底議論! ともに政治の仕組みを考えよう。

Supported by Yappli UNITE

(スピーカー)

安野 貴博

合同会社機械経営

代表

安部 敏樹

株式会社Ridilover 代表取締役 / 一般社団法人リディラバ 代表理事

高橋 大就

一般社団法人東の食の会 専務理事/ NoMAラボ 代表

永田 暁彦

UntroD Capital Japan株式会社代表取締役/リアルテックファンド代表

村上 臣

(モデレーター)

琴坂 将広

慶應義塾大学

准教授(SFC・総合政策)

▲

▶「デジタル民主主義を徹底議論! ともに政治の仕組みを考えよう。」の配信済み記事一覧

ともに政治の仕組みを考えるセッション

琴坂 将広さん(以下、琴坂) まさかこのセッションに、こんなに人が集まるとは誰も思っていなかったので、驚きました。

▼

琴坂 将広

慶應義塾大学

准教授(SFC・総合政策)

慶應義塾大学総合政策学部准教授。慶應義塾大学環境情報学部卒業。博士(経営学・オックスフォード大学)。小売・ITの領域における3社の起業を経験後、マッキンゼー・アンド・カンパニーの東京およびフランクフルト支社に勤務。北欧、西欧、中東、アジアの9カ国において新規事業、経営戦略策定にかかわる。同社退職後、オックスフォード大学サイードビジネススクール、立命館大学経営学部を経て、2016年より現職。東京大学社会科学研究所客員研究員、フランス国立社会科学高等研究院アソシエイトフェロー、一橋ビジネススクール特任准教授等を歴任。上場企業を含む数社の社外役員・顧問、及びオックスフォード大学サィードビジネススクールのアソシエイトフェローを兼務。専門は、経営戦略、国際経営、および、制度と組織の関係。主な著作に『STARTUP』(NewsPicksパブリッシング)、『経営戦略原論』(東洋経済新報社)、『領域を超える経営学』(ダイヤモンド社)、監訳・解説書に『VUCA時代のグローバル戦略』(東洋経済新報社)、分担著にJapanese Management in Evolution New Directions, Breaks, and Emerging Practices(Routledge)、East Asian Capitalism: Diversity, Continuity, and Change (Oxford University Press)などがある。▲

気合いを入れて、“デジタル民主主義”の議論をしていきたいと思います。

今日はさまざまな方が、さまざまな理由でここに参加しています。

議論の落としどころをつけようがないセッションですので、基本的なところをおさえたうえで皆さんからSlidoで質問をいただき、関心のある話題を取り上げたりしながら進めていきたいと思います。

会場の皆さんが聞きたいことを投票

会場の皆さんからまず本セッションで何を聞きたいか、お聞きしたいと思っています。

このセッションはどんな方向にももっていけてしまいますので、ぜひここでデジタル民主主義の力を皆さんに発揮していただくとよいのではないかと思います。

声が大きい人が勝ってしまうかもしれません。投票していただかないと政治は変わりません。ということで、ぜひしっかりとSlidoに投票いただければと思います。

現在9名の方が投票中です。書いていただいた内容をご紹介しますね。

安野(貴博)さんがいらっしゃいますので、「都知事選の振り返り」は、やはり聞きたいですよね。

「デジタル民主主義での公平性担保の仕組み」、これはいいですね。

「実際にテストできるデジタル民主主義のユースケース」、真面目ですね。

こんな質問もあります。「(デジタル民主主義は)どういいんですか?」(笑)。これは本当にそうですよね。

「民主主義に対する期待、デジタルで何が変わるか」

「複雑化する社会でどこまで市民の声を反映できるか」

「専制主義と民主主義のメリデメ」、いや、深いですね。

さすがにこのセッションに来るからには、かなり深い興味関心をお持ちの方がいるようです。

まだ8名の方が書いていますので、もう少し待ちましょうか。

「自治体運営のアップデート」

「若者の政治関心の高まり」

「安野さんの野望」というのがありますね。

安野 貴博さん(以下、安野) 野望ですか(笑)。

▶︎東京都知事選5位の安野氏、都DX組織アドバイザーに就任(日本経済新聞 2024年11月22日)

琴坂 聞きたいですね、安野さんの野望を(笑)。

「高齢化社会の中でデジタル世代の意見が通らないのでは?」には、どうするか。

「民主主義は今後も成立するのか」

「炎上手法による立候補」、これも確かにデジタルの今の世界を反映した問題なのではないかと思います。

短文で、「政治家の質」と来ましたが、残念ながら今回はオフレコセッションではないのです。

(会場笑)

さしつかえない範囲で表現を選びながら、本音を散りばめて発言していきたいと思います。

では、これらのご質問を背景にして本セッションを始めていきたいと思いますが、引き続きオープンにしておきますので、適宜質問も書いていただければと思います。

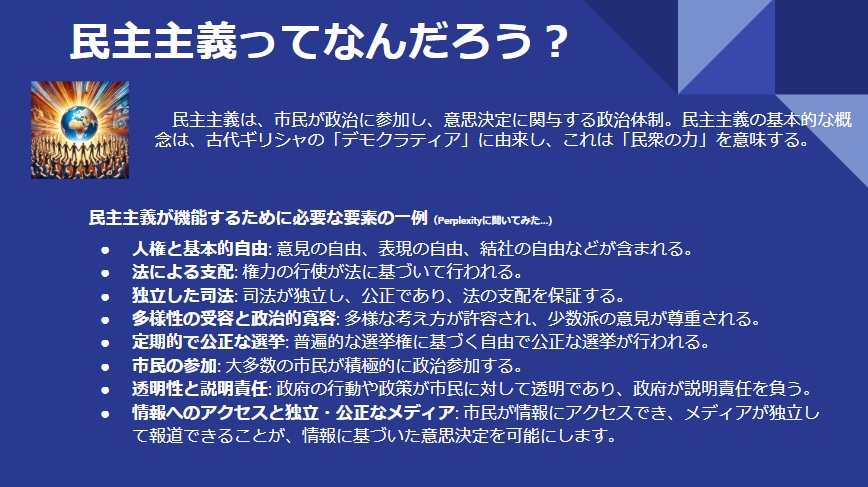

民主主義とは何か、AIに聞いてみた

琴坂 皆さんの質問からいきなり始めてしまうと散漫になってしまいますので、こちらから始めましょう。

民主主義とは何か、AIに聞いてみました(笑)。

学者としてあまり変なことを言えませんので、Perplexity AIに聞いてみたところ、こちらのスライドにあるようなことが必要だと挙げています。

ひとつひとつ読み上げませんが、「人権」「基本的自由」「法による支配」など、いろいろ書いてあります。

民主主義は、市民が政治に参加し、意思決定に関与する政治体制。民主主義の基本的な概念は、古代ギリシャの「デモクラティア」に由来し、これは「民衆の力」を意味する、とあります。

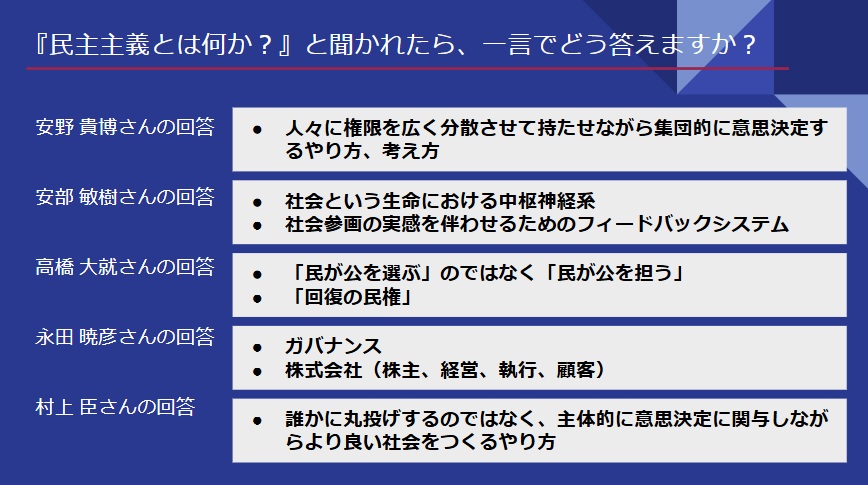

事前にスピーカーの皆さんに、「民主主義とは何か?」と聞かれたら、一言でどう答えますか?と聞いてみたところ、このように返ってきました。

まずは一番うるさそうな(笑)安部さんからお願いします。

「社会という生命における中枢神経系」とはどういうことですか?

社会という生命における中枢神経系をどう作るか(安部さん)

安部 敏樹さん(以下、安部) そうですね、基本の話をしてもらった後に話をしたほうがよかったかなと思いますが、これの解説をすればいいですか?

▼

安部 敏樹

一般社団法人リディラバ/Ridilover代表

1987年生まれ。2009年、東京大学在学中に社会問題をツアーにして共有するプラットフォーム「リディラバ」を設立。2012-2015年、東京大学教養学部にて1・2年生向けに社会起業の授業を教える。 現在では、中学・高校の修学旅行・研修にスタディツアーを提供する教育旅行事業、企業の人材育成研修などで社会課題の現場へ越境体験を提供する企業研修事業などを展開。2018年から社会問題の構造を伝える調査報道Webメディア「リディラバジャーナル」をメディア事業として開始した。2020年から企業や省庁・自治体と連携し、社会課題解決に向けた資源投入を行なう事業開発・政策立案も手掛ける。設立以来14年間、400種類以上の社会課題を各事業の中で扱う。 2017年、米誌Forbesが選ぶアジアを代表するU-30に選出。 2024年、世界経済フォーラム「ヤング・グローバル・リーダーズ」に社会起業家として選出。

▲

琴坂 お願いします。

安部 皆さん、身体の中には細胞がありますよね?

細胞は細胞で1個ずつの生命なのですが、その細胞が組み合わさって、高次でメタな人間など、いろいろな動物、生命ができてきます。

生命は重なって集まって、さらにそこから創発して次なる生命を生むのですが、私自身の仕事の一番根本の問題意識とは、そろそろこの人間たちを1つの細胞とした次なるメタな生命が生まれてくるだろうということで、それがこれから来るだろうと思っています。

琴坂 飛び過ぎましたね、ぶっ飛んでいますね。

安部 いや、それが来るだろうというのは、15年前から、私の専門とする複雑系の人工生命の仮説としてあります。

▶複雑系(Wikipedia)

それをやっていく時に一番大事なことは、中枢神経系をどう作るかです。

中枢神経系はセンサリングの仕組みからセンサをして、その内容が脳につながっていき、高次な処理をしていくという回転で行われるわけです。

琴坂 なるほど。

安部 「社会」という生命における中枢神経系とは、課題を見つけ政治的な論点を上げて、その内容を全体の意思決定プロセスに乗せていき、決定して次のアクションを起こしていくことを指し、そのプロセスが政治であり、民主主義です。

「社会」という生命における中枢神経系が、コンセプチュアルな(概念上の)民主主義の仕組みだろうと思っている感じですね。

琴坂 これを聞いて、永田さんはどう思いますか?

(会場笑)

永田 暁彦さん(以下、永田) これを聞いて(笑)。

いや、安部さんなら、こういうことになるだろうなと。

安部 (笑)。最初に振られたから、しょうがないですよね。

情報の透明性とガバナンスが不足している(永田さん)

永田 僕はあえてICCサミットという場で民主主義を語るなら、一番“自分たちごと化”できるメタファーは何だろうと思い、間接民主主義において、選挙権を持っている人たちを「株主」ととらえたとき、首長は「経営者」だという感覚を持ちました。

▶︎中学社会 定期テスト対策【政治】 間接民主制と議会制民主主義(ベネッセ教育情報)

▼

永田 暁彦

UntroD Capital Japan株式会社代表取締役/リアルテックファンド代表

2008年から2024年3月まで株式会社ユーグレナを経営。2015年にリアルテックファンドを立ち上げ。2023年末にユーグレナCEOを退任し、リアルテックファンドを運用するUntroD Capital Japanの代表取締役に就任。

▲

なぜかというと、委任されている状態だからです。

その先に執行がありますが、僕は民主主義において執行が語られることがかなり少ないと常に感じています。

僕はそこに今回非常に強い思いを持って、フォーカスしています。

顧客が株主と重なっている、これはユーグレナのような企業ですね。

その時に、「私たちは民主主義において何をするのか」を、すごく意識したらいいのではないかと思います。

今回僕が「ガバナンス」と書いたのは、今徹底的に情報の透明性とガバナンスが不足しているからで、経営者を選択することにおいても、意思決定プロセスが難しくなりすぎていると感じています。

ですから、その先のデジタルというところにステップアップする時に、ガバナンスの観点にフォーカスして今日お話しできたらと思って選びました。

琴坂 なるほど。今、似ているという話をされましたが、逆に会社や営利組織における議論と、我々が発想しやすい、社会における普通の民主主義とでは何が違うのでしょうか?

永田 僕の中では、かなりメタファーとして一致してしまっています。

例えば、社長が自分の家族の経営している会社に発注できますか? 特に上場企業ではあり得ないですよね?

琴坂 できないですね。

永田 何が一番違うかといえば、株主、つまり国民なのか都民なのか県民なのか分かりませんが、権利は持っているけれど、流動性、移動に対する自由度が非常に低いことが一番の違いかなと思います。

経済活動であれば、僕たちは株主として、いやなら違う会社に投資すればいいし、(資金を)引っ越せばいいという話になりますが、あまりにも居住を変えることの難易度が高いことが、株式会社とは一番違うことかなと、普段自分で思考実験する時に思っています。

琴坂 そうですよね。一般の我々からすると選べない、移動できない。

そこにある種、所与(与えられたこと)としての機構が存在するというところは、多分少し違うのではないかと思いました。

(続)

▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

編集チーム:小林 雅/星野 由香里/浅郷 浩子/小林 弘美/戸田 秀成