▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

ICC KYOTO 2024のセッション「デジタル民主主義を徹底議論!」全7回の⑤は、東京都知事選挙から、デジタル民主主義の可能性を考察。出馬時点でほぼ無名だった安野 貴博さんが、ブロードリスニングを行い、「AIあんの」とGitHubで双方向の政策改善を続け、15万票を得るまでの過程を語ります。村上 臣さんは、選挙の知見がオープンソースとして活用される未来を展望します。ぜひご覧ください!

ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2025は、2025年9月1日〜 9月4日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページのアップデートをお待ちください。

本セッションのオフィシャルサポーターはYappli UNITEです。

▼

【登壇者情報】

2024年9月2〜5日開催

ICC KYOTO 2024

Session 5B

デジタル民主主義を徹底議論! ともに政治の仕組みを考えよう。

Supported by Yappli UNITE

(スピーカー)

安野 貴博

合同会社機械経営

代表

安部 敏樹

株式会社Ridilover 代表取締役 / 一般社団法人リディラバ 代表理事

高橋 大就

一般社団法人東の食の会 専務理事/ NoMAラボ 代表

永田 暁彦

UntroD Capital Japan株式会社代表取締役/リアルテックファンド代表

村上 臣

(モデレーター)

琴坂 将広

慶應義塾大学

准教授(SFC・総合政策)

▲

▶「デジタル民主主義を徹底議論! ともに政治の仕組みを考えよう。」の配信済み記事一覧

都知事選でどこまでデジタル民主主義の可能性が示されたのか?

琴坂 ここまで、非常に大きな民主主義、デジタル民主主義を題材にマクロなところからカバーしていったのですが、一度ミクロな最初の一歩を見ていきたいと思います。

前回の東京都知事選挙は題材になると思うので、「前回の東京都知事選挙、どこまでデジタル民主主義の可能性は示されたのか?」という資料を安野さんから頂きました。

安野 では、3〜4分で私のしたことをご紹介させていただきます。

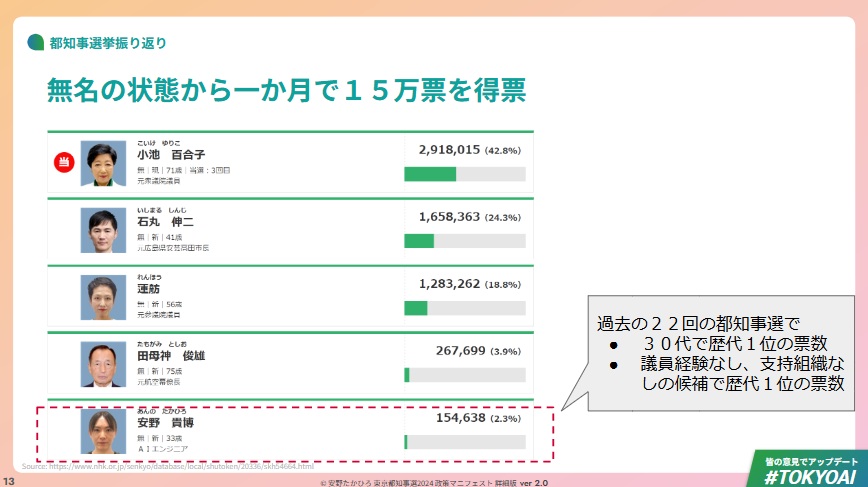

まず、私は安野 貴博と申しまして、6月の頭に出馬した時点では本当に無名でした。

▶エンジニア兼作家が東京都知事選挙の出馬表明記者会見をした会見全文(安野貴博 note)

ここまで無名な状態から1カ月で15万票取ったというのは過去にあまり例がないことで、15万票は30代では東京都知事選の歴代1位、かつ議員経験がなく支持組織なしということでも歴代1位で、ドクター・中松さんの記録を抜きました(笑)。

(会場拍手)

ありがとうございます。

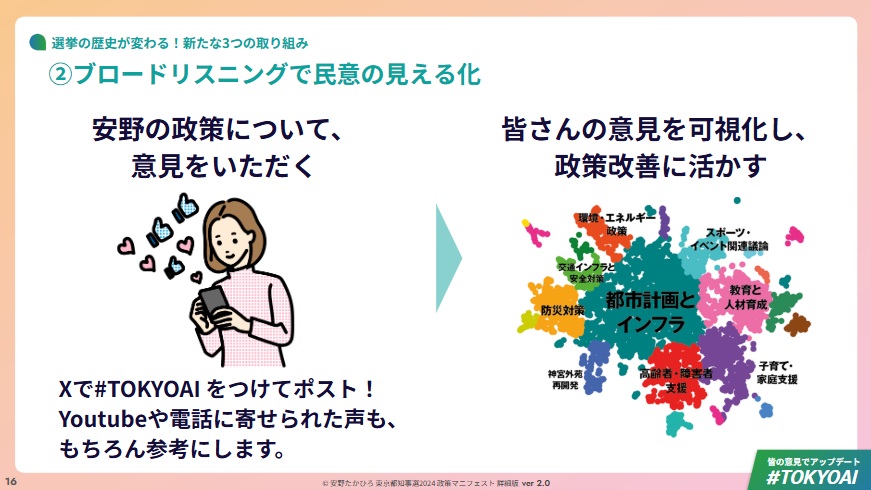

何をやっていたのかを簡単にご説明すると、大きくコンセプトで言っていたのは「ブロードキャストではなくブロードリスニング」だということです。

これまでの選挙では、テレビ、ラジオ、新聞といったさまざまなものを使いながら、候補者が考えたこと、候補者が良いと思った政策をひたすらブロードキャストしていました。

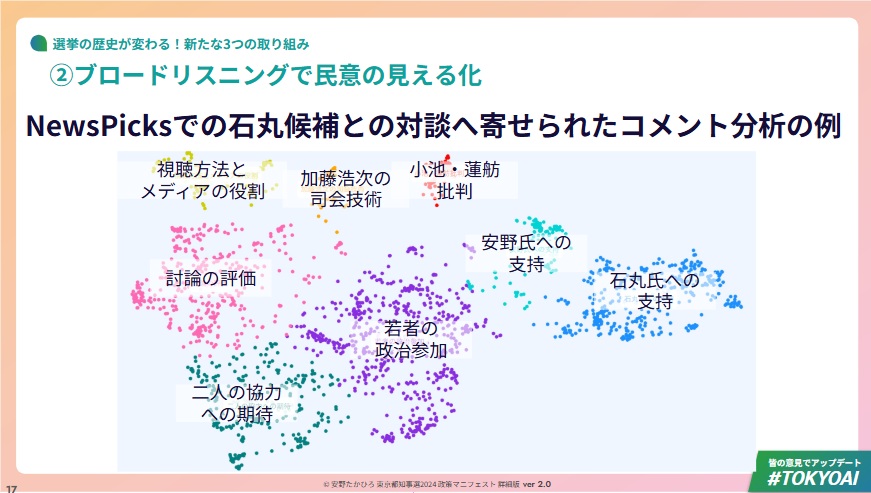

2024年の技術を使うと、例えば、AIは意見をベクトル表現に直すことができ、ベクトル表現に直すと同じようなことを言っているものをクラスタリングすることもできるため、全体像をうまく掴んだり可視化したりできるようになります。

ですから、ブロードキャストだけではなくブロードリスニング、インプットとアウトプットを交互にやりながら双方向にコミュニケーションできる、そういう選挙ができるのではないかと思いました。

安野さんの施策①ブロードリスニングで民意を見える化

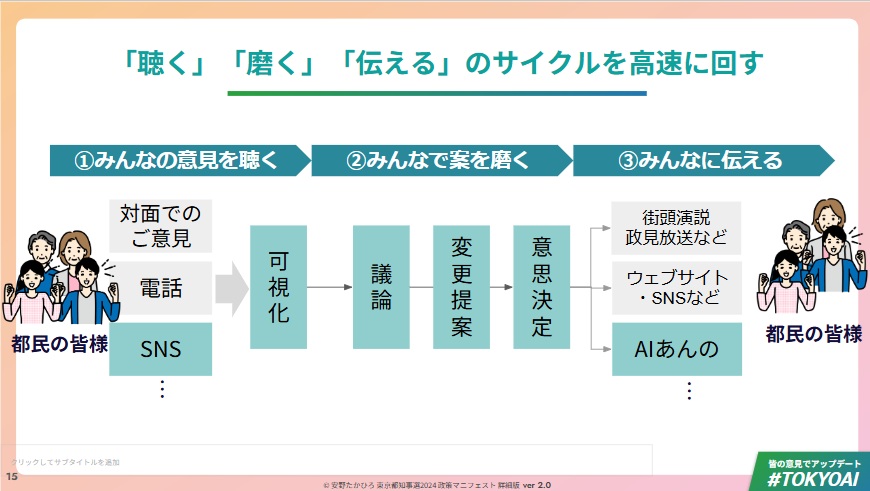

安野 具体的には大きく3つくらいのシステムを作り、「聴く」「磨く」「伝える」と言っていました。

まず「聴く」については、XやYouTube、ヤフコメ(『Yahoo!ニュース』のコメント欄)などのデータを大量にとり続けるチームがいました。

XのAPI契約はイーロン・マスクによる有料化措置で月額100万円くらいのライセンスを買わなくてはいけなかったりして、我々の選挙活動ではAPI費用がすごくかさみました。

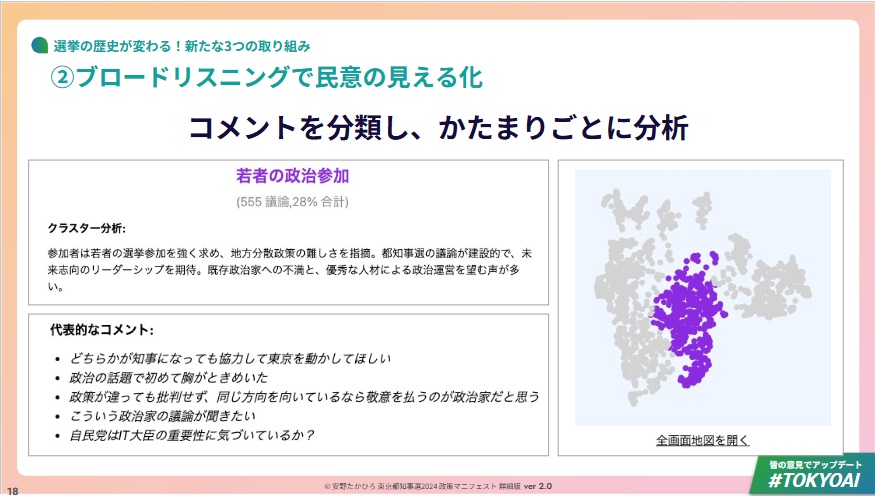

寄せられたコメントをAIに入れることによって、どのようなコメントがどれくらいあるのか、2次元マップ上に全部自動で可視化できるようになってきました。

このかたまりはどういう意味なのかもAIが全部アノテーションしてくれ、代表的なコメントはこういうものだとまとめてくれるので、今自分がこう評価されている、こういう批判がある、こういうアイデアがある、というのをいろいろと見ながら、選挙戦を進めていました。

以上が「聴く」フェーズです。

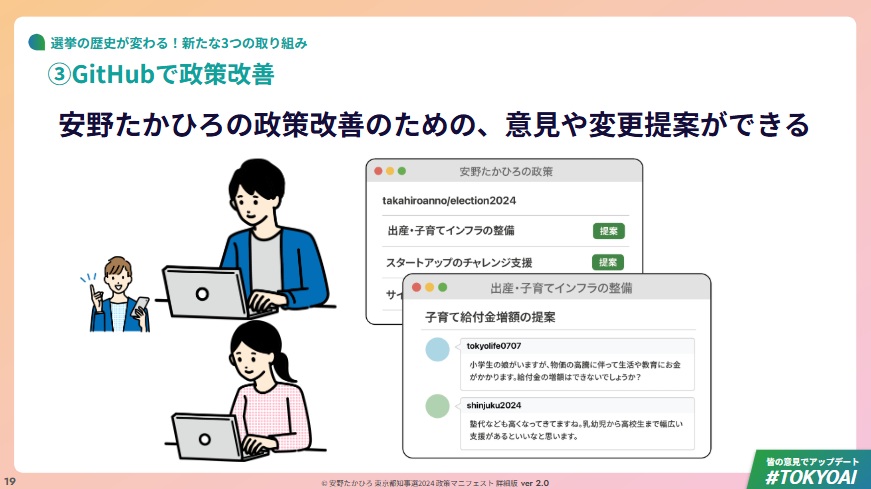

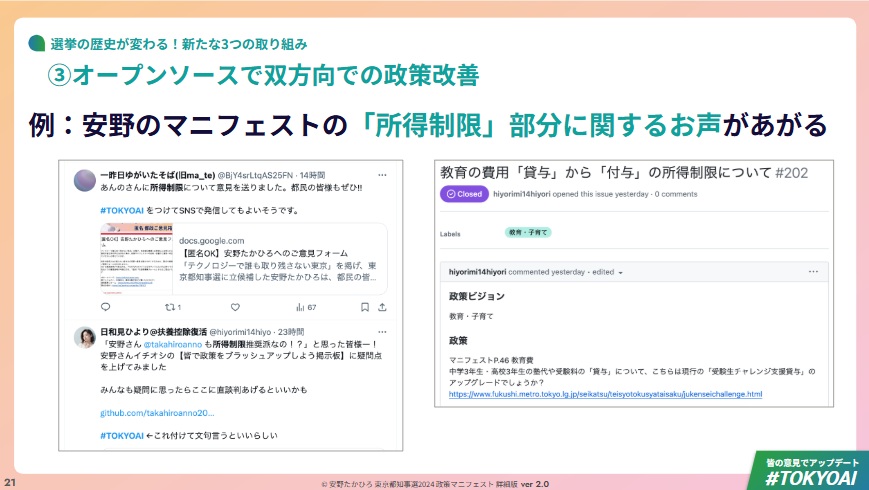

安野さんの施策②GitHubでマニフェストを改善

安野 次に「磨く」フェーズですが、これにはGitHubというツールを使いました。

GitHubは、ソフトウェアエンジニアがよく使っているツールで、オープンソースのソフトウェアをみんなで作る時に使われています。

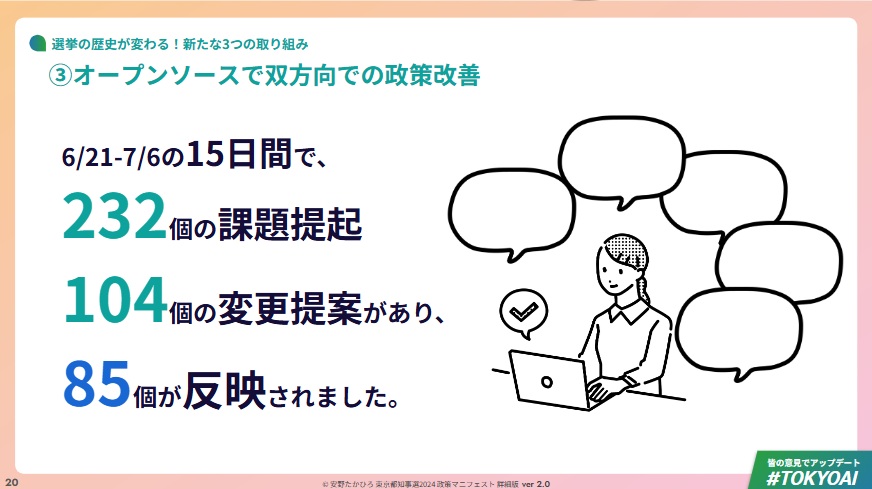

ここにいらっしゃる方はご存知の方も多いと思いますが、そこに自分のマニフェストを置いておいて、誰でも課題提起をしたり、この文言はこう変えたほうがいいのではないかという、非常に具体的な変更提案をできるようにしていました。

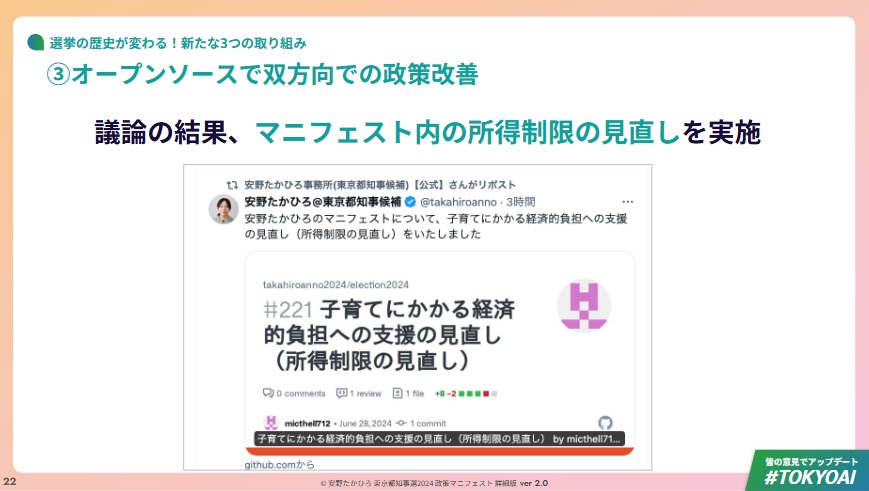

そうすると、意外にここがすごく建設的な議論の場になりまして、15日で232個スレッドが立って、課題提起がされ、104個具体的な変更提案が飛んできて、実際に85個が反映されました。

例えば、マニフェストのこの部分はこうしたほうがいいのではないかという声があって、実際に見直しをしました。

議論が荒れなかった理由として、GitHub上にAIのモデレーション機能を入れて、誰かが1つコメントをするたびに、ヘイトスピーチではないかや不適切な画像が含まれていないかなどを見て、もし含まれていたら非表示にしました。

あとは、同じ話題を何度も別のスレッド上で課題提起してしまうことがよくあるので、それにも対処しました。

善意でそうされることもあるのですが、、この話題とこの話題は実は同じことを話しているから、こっちのスレッドでやったほうがいいよみたいなことを言うボットを仕込んでおいて、結果としては効果的だったなと思っています。

安野さんの施策③AIでコミュニケーションを増幅

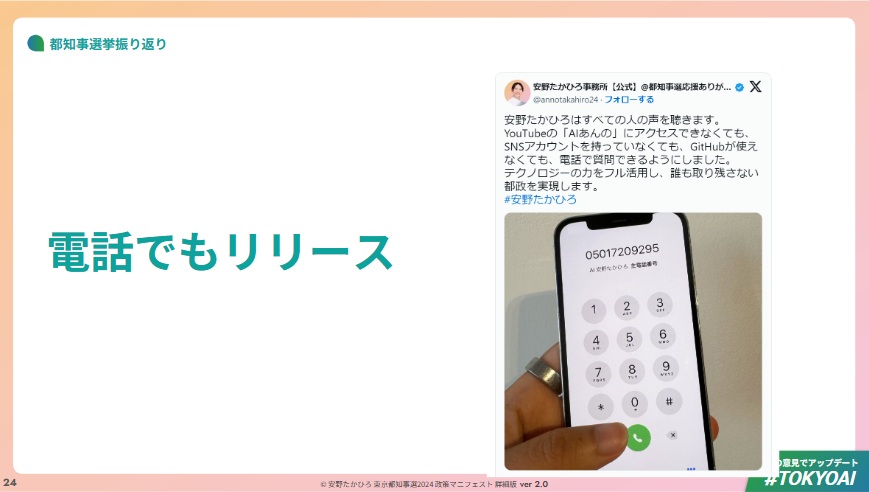

安野 3つ目の「伝える」フェーズでは、AIのアバターを作りました。

「(動画内音声)

質問者:デジタル民主化とはどのような政策ですか?

AIあんの:デジタル民主主義は、テクノロジーを用いて皆さんの声を迅速かつ広範に反映する仕組みです。具体的には、AIタウンミーティングやブロードリスニング、オープンソースでの双方向政策改善を実施します」

こういうアバターを用意して、YouTubeライブ上で17日にわたって24時間ずっと流し続けました。

送られたすべてのコメントにレスポンスするように設計していて、有権者の方といつでもコミュニケーションが取れる仕組みにしていました。

また、YouTubeライブを視聴しない方もいるので電話番号も発行して、電話で私の政策について何でも聞いてねというようにしていました。

YouTubeに約7,400件、電話に約1,200件質問がされていて、物理的な安野だと8,600件の質問に回答するのは当然無理なところ、AIによってコミュニケーションを増幅できたと思っています。

かつ質問されるだけではなく、これはこうしたほうがいいとか、こういう要望がありますみたいな意見も頂くので、最初にお話しした「聴く」ためのブロードリスニングのツールにもなっていました。

「聴く」「磨く」「伝える」というサイクルがグルグル回るような設計を考えて、実際にやってみた結果、一定の成果が出たかなと思っています。

琴坂 ありがとうございます。

国からは難しいけれど東京、東京ももしかしたら大きいかもしれないけれど、地方から始められないかなと感じました。

こちらの少し広げた問いも合わせて、スピーカーの皆さんがどう感じたか、教えていただければと思います。

オンラインの議論を可視化して、対立させないという功績

高橋 まず、これはちゃんと賞賛されるべきだと思うのです。

琴坂 そうですよね。

高橋 日本の民主主義の歴史の中でも本当にエポックメイキングで、これをやり切ってあれだけ得票したことは、本当に素晴らしいことだと思っています。

かつすごくいいなと思ったのは、議論をクラスター化することです。

今、アメリカではエコーチェンバー化して、完全に2つにどんどん分離していくクラスターになっているわけじゃないですか。

それに対して、クラスター化して多様な意見がある状態を可視化した上で、クラスターをつなぐ意見なども可視化しているのですよね。

それが完全に違うものではないのだと、このクラスターとこのクラスターには共通項があるのだよみたいなことまでちゃんと可視化していて、すごくそれ自体に教育効果があるというか、単純な二項対立ではないことが一瞬で分かるのは本当にすごいと思っています。

これは本当に得票数どころでは計れない、ものすごくインパクトのあることだと思っているし、これを選挙で終わらせずに、琴坂さんがおっしゃるように、この仕組みを地方行政に実装していくことが非常に重要だなと思っています。

琴坂 全く同感です。村上さん、いかがですか?

選挙戦の知見がオープンソースに

村上 本当にその通りで、私は都民で、実際に安野さんに投票しました。

安野 ありがとうございます。

村上 僕も実は以前、Business Insiderの企画で、オードリー・タンさんと対談したことがあります。

その時に、コロナ対応におけるデジタル政府の役割みたいなことを話したのですが、すごく可能性も感じるし、しっかり実装してこの1サイクルを回し切ったことが、非常に価値があるなと思っています。

もちろんここからまた学んでアップデートできるし、かつこれ自体がオープンソースの動きなので、他の選挙で“コピーあんの”みたいな人が出てきても全然いいわけです。

安野 今まさにオープンにするための下準備をしています。

▶デジタル民主主義推進のため、安野たかひろ陣営が都知事選で開発したソースコード等を公開しました 2024年9月30日(安野貴博note)

村上 そうですよね。

もう資産として残っているわけですから、公共財としてこれを使った地方選挙が、今後確実にどこかで起きます。

そうなってくると、それがまた反映されてという、まさにオープンソース的な動き方がどんどん続いていきます。

僕は「シビックテック」と呼ばれる、Code for Japanで関(治之)さんたちが中心にやっている分野に関わっていますが、そのスタートは東日本大震災の時に立ち上げた「sinsai.info」というサイトです。

▶震災に立ち上がったボランティア技術者は何をしたか(日本経済新聞)

もともとハイチ地震の時に使われた情報共有マッチングシステム(Ushahidi)がオープンソースとして公開されていて、たまたま日本に動くものがあったので、そのオープンソースのチームが「sinsai.info」を立ち上げてやり始めたことがベースになっています。

エンジニアの世界ではこういうことは普通にオープンソースで行われていて、ベストプラクティスも結構たまっていますので、今回、安野さんのようなデジタルをよく知るエンジニアの方が、この掛け算で持ってきたことがすごくいいなと思います。

全体的に可能性しかないと思っていますし、これをやる人が増えれば増えるほどループがどんどん回ってさらに洗練されていくと思います。

あらゆる若者が、すべての地方選挙でこれを導入したら、結構早く変わるかもしれないと思いますね。

琴坂 そこに、安部さんの辛口意見をぜひ。

GitHubという選択が素晴らしかった

安部 辛口?! いやいや、素晴らしくないですか?

(会場笑)

辛口のところはないですが、べき論で言えば、むしろほとんどの民主主義のプロセスはデジタル化されるべきで、逆にどこを滑らかにしないのかを決めるというのが、むしろアーキテクトとしてはすごく大事だと思うのですよね。

例えば、先ほど4年間という間隔が少し長いのではないかという話がありましたが(Part.3参照)、一方でそれが2週間おきになったとすると、おそらく首相は2週間おきに変わるみたいな、下手をするとそういうことが起こり得るわけですよね。

結局、短期的には良くないように見えることだけれど、長期的に見たらその国やその地域のためになっていることは、施策としては多々あるはずです。

そういったものを正しく評価するために、滑らかではない時間帯とはどこなのか、その間の期間は全権委任をしてもいいよとか、その仕組みの上の、ルールの上の、ガバナンスの上ならば、この全権委任はOKだよというようなところはどこなのかみたいな、その滑らかでないエリアをどうするかは、すごく大事だなと思います。

以上が、1点目でした。

あとは、私はICCサミットを主催している小林 雅さんが、以前関わられていたIVS(インフィニティ・ベンチャーズ・サミット)の、IVS Launch pad 2013に出場して、「TRAPRO」というサービスで入賞しました。

「TRAPRO」は、ユーザーが社会問題をどんどん投稿していって、そこにいろいろなものがついていくようなサービスでした。

みんなが問題提起をして磨き上げるという理想論を追っていたサービスでしたが、出してみたところすごく良かったのは、その時まで上がってこなかった課題が上がるようになったことです。

例えば、当時は誰も知らなかった摂食障害のテーマや、最近やっと話題になってきて、これはちょっとどっちに転ぶか分かりませんが、子どもの連れ去り問題です。

これは親権の話で非常にセンシティブなため、これ以上触れないようにしておきますが、女性サイドの話があっても、男性サイドの話はありませんでした。

それが十何年前に可視化されたという意味では、いくつか効果もあったのだと思います。

一方で、やり方によっては危険といいますか、ぶっちゃけノイジーマイノリティの声が大きく反映され過ぎてしまうという課題がありまして、思ったより簡単にシステムハックできてしまう、という。だから安野さんがGitHubを使ったのは特に素晴らしかったと思っています。

▶takahiroanno2024/election2024 – 都知事選マニフェスト(GitHub)

GitHubではない普通のサービスで誰でも使えることを目指してやってしまい、いろいろなユーザーが入ってくると、めちゃくちゃ荒れて、荒れていく中で何かを削除するとしても、削除する基準は何かみたいな話になります。

琴坂 なりますよね。

安部 個別各論で見た時には問題をはらんでくるであろうことも、もう1点指摘しておいたほうがいいかなと思います。

安野 いや、本当にそうです。

GitHubを使うことに対する批判はかなりありましたが、それは正しいと思うのですよ。

誰もが使えるプラットフォームではないし、ソフトウェアエンジニアでないととか、まずUIが英語だし、なんか怖いし、と(笑)。

そういうことは分かりつつ、うまくいったのもまた、それのおかげだったのかなと思う側面もあります。

ただ私は炎上などの問題に関しては、どういうふうに情報を取り込んで、どういうふうにフィルターして、どういうふうに見せるかという、そこのデザインでかなり解決できる部分があるのではないかと思っています。

しかも我々は、強力な大規模言語モデルというツールを手に入れ始めているので、ここは4、5年くらいで解決するのではないかという気がしています。

安部 それはまさにその通りだと思います。

技術的にちょうど今超えるタイミングだったので、タイミング的にもすごい良いと感じました。

村上 あとはネコに喋らせればいいのですよ。

(会場笑)

安部 それもあるんだよね(笑)!。

琴坂 ネコね…(笑)。

村上 僕は本気で言っているのですが、犬かネコかクマなんですよ、民衆に許容されるキャラクターが。

安部 「あのネコちゃんが言うなら」と。

村上 そうそう。今、配膳ロボットにも耳が付いていて、動かなくなってもみんな怒らないじゃないですか。

怒らないのは、耳が付いているからですよ、間違いなく。

安部 人間だったら厳しいですものね。

村上 人間だったら「遅いぞ!」だけれど、「ネコちゃんだったら、ミスしてもしょうがないか…」とか。

ただこれは東アジア文化圏の話で、キャラクターが謝るのはアジアでしか見られません。

ヨーロッパでもアメリカでも絶対見ませんが、台湾や香港では見ますので、その辺りも可能性があるかと思います。

(続)

▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

編集チーム:小林 雅/星野 由香里/浅郷 浩子/小林 弘美/戸田 秀成