▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

ICC KYOTO 2024のセッション「デジタル民主主義を徹底議論!」全7回の③は、“デジタル民主主義”とは何かがテーマ。村上 臣さんは「透明性を担保することによるガバナンスのアップデート」、安野 貴博さんは「集団的意思決定のアルゴリズムをアップデート」するものだとし、デジタルデバイドやフェイクニュースの問題にも触れます。 高橋 大就さんが語るデジタルで可能になる自立分散型の民主主義とは ? ぜひご覧ください!

ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2025は、2025年9月1日〜 9月4日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページのアップデートをお待ちください。

本セッションのオフィシャルサポーターはYappli UNITEです。

▼

【登壇者情報】

2024年9月2〜5日開催

ICC KYOTO 2024

Session 5B

デジタル民主主義を徹底議論! ともに政治の仕組みを考えよう。

Supported by Yappli UNITE

(スピーカー)

安野 貴博

合同会社機械経営

代表

安部 敏樹

株式会社Ridilover 代表取締役 / 一般社団法人リディラバ 代表理事

高橋 大就

一般社団法人東の食の会 専務理事/ NoMAラボ 代表

永田 暁彦

UntroD Capital Japan株式会社代表取締役/リアルテックファンド代表

村上 臣

(モデレーター)

琴坂 将広

慶應義塾大学

准教授(SFC・総合政策)

▲

▶「デジタル民主主義を徹底議論! ともに政治の仕組みを考えよう。」の配信済み記事一覧

デジタル民主主義とは何か、AIに聞いてみた

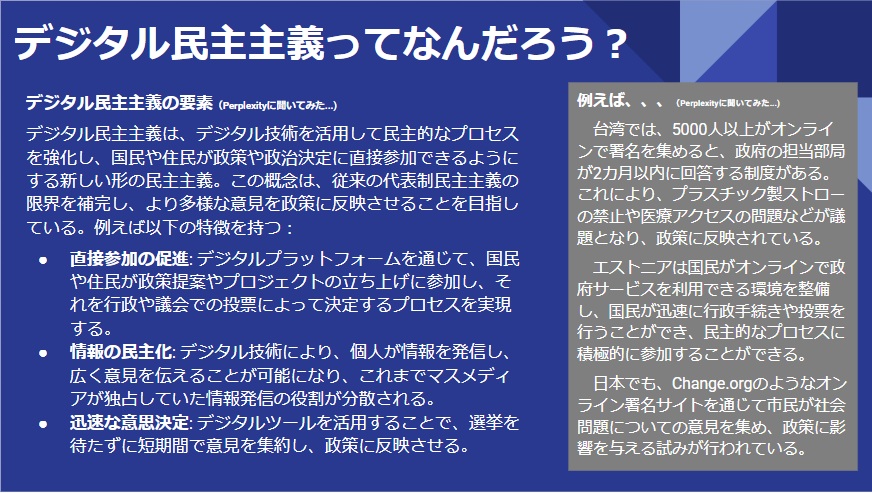

琴坂 では、「デジタル民主主義ってなんだろう?」と、またAIに聞いてみました。

村上 (笑)

琴坂 デジタル民主主義とは何か、多少加工してプロンプトエンジニアリングすると、このような感じになります。

3つあります。

まず、直接参加が促進されることによるメリットがあるのではないか。

2つ目が、情報が民主化されると、より多くの情報、透明ではない情報も含めてさまざまな情報が出てくる状況になるのではないか。

3つ目が、迅速な意思決定が可能になるということもあるのではないか。

それについて何か例があるのかAIに聞いたら、有名な台湾の「ジョイン(公共政策網路參與平臺)」を挙げてきました。

▶台湾行政プラットフォーム「ジョイン」の衝撃(第一生命経済研究所)

オンライン投票を集めたら、それが直接プラスチック製ストローの禁止や医療アクセスに対する議題になって政策に反映されることが実際に起きています。

エストニアもかなり進んでいるといわれていますが、オンラインで政府のサービスが使えるので、そうしたものを知り、使おうとすることがより積極的になっています。

▶デジタル変革で電子政府化を実現したエストニア、隠された苦難の歴史と希望の未来 2019.11.15(IBM)

日本でもいまだに議論がありますけれども、少なくともオンラインの証明やいろいろな市民参加が出てきているということが、ChatGPT的な答えでした。

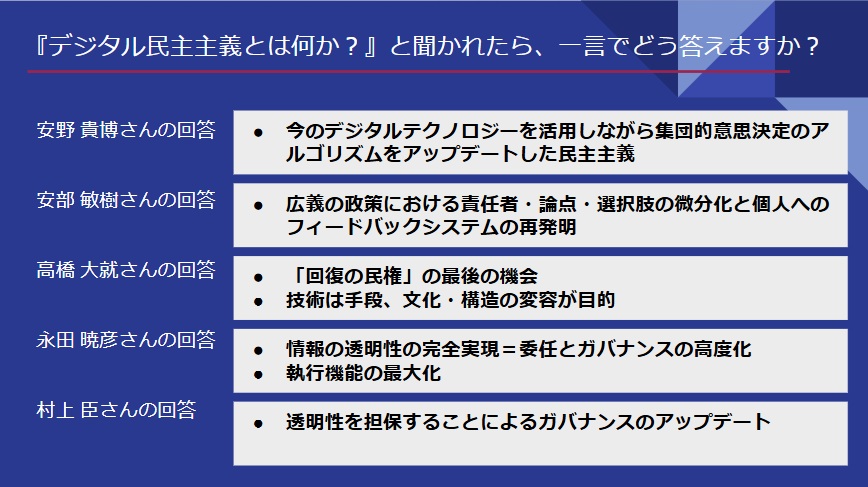

この上でまた、スピーカーの方々に聞いてみました。

「デジタル民主主義とは何か?」と聞かれたら、一言でどう答えますか?というご質問です。

今度は逆からいきましょうかね、村上さんいかがですか?

透明性とガバナンスのアップデートに尽きる(村上さん)

村上 やはりキーとなるのは、透明性なのかなと思います。

この辺りはWeb3.0などとの相性も良いと思いますし、エストニアでもブロックチェーンを使ったりといった話もありますけれど、やはり透明性の担保とガバナンスのアップデートに尽きるのかなと思います。

▶Web3.0(Web3)とは?初心者にもわかりやすく基礎知識を解説 (Enlyt)

先ほど安部さんから中枢神経とか神経系の話があって非常に面白いなと思っていて、意見を吸い上げるという意味だとセンシングですよね。

ただやはり結局のところ、意思決定だと思うのですよね。

選挙では、この人なら良い意思決定をデイリーオペレーションでしてくれるだろうという信頼をもとに1票入れるという行為をしていますけれども、本来本当に細かい、市役所の中の紙を無くすべきか否かみたいな話から大きい話まで意思決定の連続で、これは経営と一緒だと思います。

その時にどこまで直接的にセンサから情報を拾って、どれだけ意思決定のシステムを作るかというようなフレームワーク、それがいわゆる大脳系と、…何でしょうね、脊髄反射系というのでしょうかね。

神経系にとらえると、日々のところは反射的にやってくれてもいいよと。

ひょっとしたらそれはAIができるのかもしれないところですが、本当に大きいものだけオンラインも含めた議論を迅速に行って、意思決定を速くするみたいなところが、デジタル×民主主義で僕が期待している未来かなと思い、こういうふうに回答しました。

琴坂 これは実現してほしいですよね。

ファンダメンタルに誰かが決めればできるような気がするのですが、どうですかね。

村上 ただ一方で、台湾の例もありますけれども、アイデアを提案して5,000人の賛同を集めたら行政から回答書が直接届きますと。

ただ5,000人は、母数としては少ないですよね。

琴坂 少ないですね。

村上 ですから、デジタル民主主義とポピュリズムの関係性についてはすごく議論しなくてはいけないなと思います。

要するに限られた、声の大きい人のアンプになる可能性があります。

そこにデジタルデバイド(情報格差)の問題も関わってくるとすると、社会的弱者が置いてけぼりになるので、デジタルリテラシーのない人の声が全く聞こえなくなる恐れがあることを常に考えつつ、ベストな形とは何なのかを、僕もすごく考えています。

琴坂 なるほど、それを受けて安野さん、お願いします。

広く・速く・深く情報を取るのがデジタル民主主義の第1段階(安野さん)

安野 まさに村上さんがおっしゃっているところは非常に大きな話だなと思っています。

私が書いたところでいうと、今のデジタルテクノロジーを活用しながら意思決定のアルゴリズムをアップデートできるのではないかということを言っています。

そこには2段階あって、とにかく情報をうまく集めてくることがデジタルテクノロジーは得意なので、広く・速く・深く情報を取るという、そこのインプット部分を変えるだけで結構良くなるというのがまず第1段階だと思います。

ただ一方で、それだけをやると先ほど話に出たように、声の大きい人のアンプになってしまいます。

それが果たして効果的な意思決定につながるのかというと、疑問符がありますよね。それに、すべての論点を全部多数決で決めていったとして、それができたとしても、そりゃあ税金は低いほうが嬉しいし、社会福祉は充実したほうが嬉しいので、実行不可能な計画になってしまう、みたいなことが起きるのではないかと思っています。

村上 あとそこに加えて、フェイクニュースや外部からの介入の可能性が出るというのもありますよね。

安野 そうですね。

いろいろな理由で歪められる可能性もある中で、デジタル民主主義の第2段階としては、得られた情報をどううまく使って意思決定に結び付けていくのかという、アルゴリズムの改良があるのだろうと思っています。

とはいえ、1段階目の広く・速く・深くだけでも、結構意味があるのではないかと思っています。

たとえば都知事選ですと、選挙は4年に1回しか投票する機会がないわけですが、今の世の中のスピードからして4年に1回のリフレッシュレートで間に合っているのだろうかというと、そうではない気がします。

1段階目を良くするだけでも相当意味がありそうだなと思うので、1段階目だけでもすぐにできるといいなと思います。

琴坂 先ほど村上さんがおっしゃっていたデジタルデバイドは重いなと思っています。

アメリカだとテックジャイアント(ビッグ・テック)が候補者の選挙区にターゲティング広告を出して、当選する人を誘導しようとする動きもあったり、非常に先進的な技術や高度な技術によって選挙がハックされているような状況も生んでいます。

▶ビッグ・テック ( Wikipedia)

こういう点はどう思いますか?

村上 そこがまさに問題で、SNSは良い意味でも悪い意味でも介入の可能性があるし、外部の機関によって組織的に意見形成をさせられるみたいなところはリアルに観測されています。

それをどう守るべきかというところは、究極の透明性の担保によってある程度は防御できるし、対策できるとは思うので、証明する仕組みを作ればいいということになります。

あとはデジタルデバイドと言いつつ、日本はシニアがスマートフォンを持ち始めていて、70代の80%が今はスマートフォンを持っています。

▶70代のスマホ所有率さらに増加し8割を超える(モバイル社会研究所)

実際、日本のスマートフォン市場というか、インターネット市場で最も伸びているセグメントは高齢者です。

昔のガラケーがなくなり、3Gシャットダウンでスマートフォンを渡されて、一応曲がりなりにもスマートフォンを使える状況になっています。

活用の幅はありつつ、そこは解消されつつあるのかなと思います。

台湾や日本のほうがデジタル民主主義を進めやすい

村上 台湾のコロナ対策の事例を見ても、高齢者がスマートフォンでマスクを受け取りに行き、そうでない場合は近くのコンビニのキオスク端末みたいなものにIDをピッとかざすとマスクをもらえるような仕組みで救えていたので、実装によって解決できるところもあるなとは思いました。

▶コロナ禍で明暗を分けたマスク配布:台湾のマスクマップはなぜ3日で構築できたのか? (SHARE info Press)

安野 まさに台湾の事例で、今年(2024年)の1月に新しい大統領を決める選挙があって、フェイクニュースによって世論を分断されるのではないかという懸念が出ていました。

▶偽情報と闘う台湾 世界が学べることは何か? (SWI swissinfo.ch)

見方や評価はいろいろあると思うものの、この前オードリー・タンさんと話した時に、オードリーさんは、言われていたほどではなかったと言っていました。

フェイクニュースがあった時に、訂正ができるくらい”分断が進んでいない”のだということが背景にあると話していたのですよね。

これは結構面白いなと思っていて、今のアメリカやEUの社会の分断のされ方と、台湾、日本の分断のされ方を比較すると、実は台湾や日本だと、まだこういうものの攻撃に対して強い文化を持っている、あるいは社会状況なのではないかと思います。

一方で、アメリカやEUはそれに対して脆弱になってしまっているので、デジタル民主主義が始まるとしたら、実は東アジアのこういう国からなのではないかみたいなことが議論されていたりします。

琴坂 逆にアジアの台湾や日本のほうが先進的に進められる可能性があるのではないかということですね。

安野 はい。

琴坂 とても希望が持てますね。

福島県浪江町に移住し「回復の民権」に取り組む(高橋さん)

琴坂 高橋さんは、「回復の民権」の最後の機会とありますが。

高橋 技術的な点でいうと、お二人が今議論したようにいろいろな課題もあって、それは乗り越えていくということだと思います。

この議論の本丸、あとデジタル民主主義というときの民主主義も、私は代議制の話ではないと思っていて、我々がつくっている社会の営みにおけるデジタルということだと思っているのです。

ここに書いた「文化・構造の変容」がど真ん中だと思っています。

我々はもともと国が300くらいに分散していましたが、江戸時代以降一気に中央集権化し、明治時代以降、特に加速しました。

我々の頭の中の構造は、国、都道府県、基礎自治体、その下に民衆というように完全にピラミッド構造でできているのですよね。

しかし、本来これは真逆なはずで、民衆の下に自治体があり、それを支える都道府県、国であるはずです。

でも我々は国のことを「お上」と呼んでいる時点で、かなり倒錯してしまっています。

本当は一番下に国があるはずなので、「お下」のはずなのですが、それを「お上」と言って崇めています。

これを変えずにデジタルだけ入れても、それはただの行政DXに過ぎなくて、肝は構造です。

ずっと中央集権の依存型社会をつくってきましたが、いよいよそれを自律分散型に変えられるかといった時に、デジタルが鍵になると思っています。

「回復の民権」というのは、資本主義の課題よりも民主主義の課題のほうが本当に深刻だと思ったので、全町避難になった福島県浪江町に3年半前に移住して、まさにゼロからの6年間、人が住めなかった町でみんなでコミュニティをつくろうと取り組んでいます。

浪江町民になった時に、響きが単純に似ているなと思って、「中江 兆民」を思い出し(笑)、著書の『三酔人経綸問答』(1887)を読み直そうと思いました。

中江 兆民が言っているのは、「恩賜の民権」と「恢復の民権」で、いわゆる上から自由民権を与えていく「恩賜の民権」が日本の民権で、下から奪い取っていく自由民権がヨーロッパが経験した「恢復の民権」です。

『三酔人経綸問答』では、今(当時)の日本で下からの恢復の民権は早い、と。

でも思想というのは絵の具のようなものだから、100年後にはそれが浸透して、本当の自由民権がこの国にも浸透するでしょうと言っているのですけれども、そこからすでに100年経っているのですよね。

我々もいよいよデジタルという武器を手にして、安野さんがまさにやったような仕組みなどを使って、例えば、公民館の運営は別に行政や立法が介在する必要がないもので、そういうものはいくらでもあって、教育なんて別に文部科学省の中央集権の学習指導要領なんかに沿う必要はないわけですよ。

我々が良い教育を考えて、やっていけばよくて、そういう手段としてのデジタルかなと思っています。

(続)

▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

編集チーム:小林 雅/星野 由香里/浅郷 浩子/小林 弘美/戸田 秀成