年に2回開催するICCサミット。70を越えるカタパルト、セッション(議論)、ワークショップが行われ、メイン会場以外にもホテルでのCo-Creation Nightや体験プログラムなどが行われますが、膨大なコンテンツをいかに選び、自身にインプットして生かしているのかを、ベテラン参加者のベースフード橋本舜さんに聞きました。 ぜひご覧ください!

ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2025は、2025年9月1日〜9月4日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページをご覧ください。

ICCサミットには、スタートアップを創業したばかりの起業家から、ものづくり企業の後継ぎ、上場企業の経営者などさまざまな人々が参加しています。「ともに学び、ともに産業を創る。」を目指して、業種もさまざまな普段出会う機会が少ない人たちが一同に会し、学びあい、交流を深める数日間を過ごします。

経営者自らがプレゼンするカタパルト、先輩起業家の経験や思考をディスカッションから学ぶセッション、ともに考え、協力しあうワークショップ、参加者の現場や施設の見学・体験ツアー、予約の難しい店での美食体験、ホテルの部屋に籠ってワンテーマで語り合うCo-Creation Nightなど、ICCサミットには多様なコンテンツがあります。

第一線で活躍するスピーカーたちの話を直接聞けて、学びが多いことはわかるけれど、実際に、具体的にどのようにこのインプットの洪水を攻略すればいいのか? ICCから学び尽くすにはどうしたらいいのか? そう悩んでいる参加者も多いのではないかと思います。

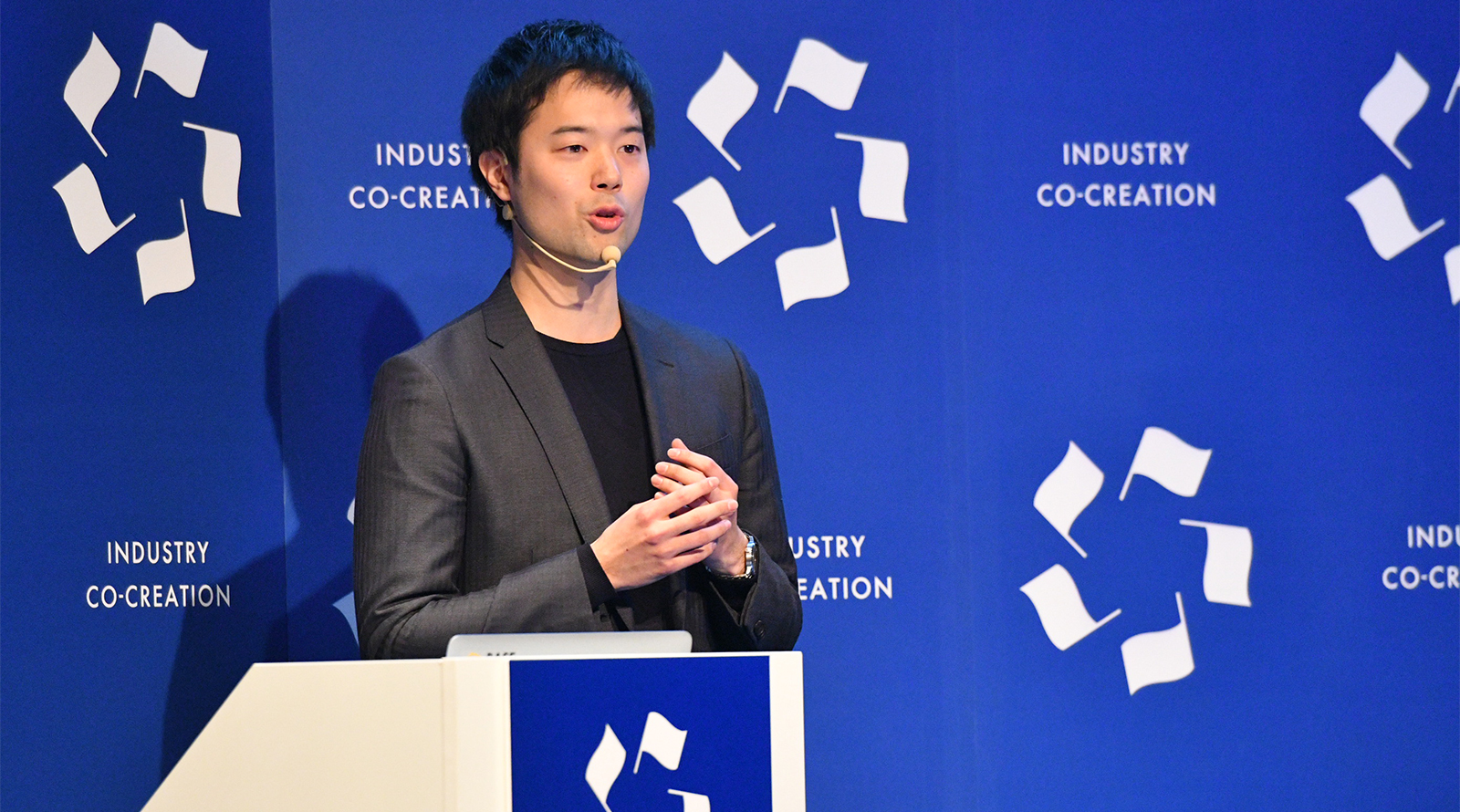

そこで「ICCの活用法を語りたい!」と立候補いただいたベースフードの橋本舜さんに話をうかがいました。聞き手はスタッフの朴 理沙さんと鈴木 梨里さん。創業から2年弱でのスタートアップ・カタパルト初登壇から、上場、海外進出に至る現在までの橋本さんのICC活用法、ぜひご覧ください!

橋本さんのICC参加歴

▼

橋本 舜

ベースフード株式会社

CEO

1988年生まれ、大阪府出身。東京大学教養学部を卒業後、株式会社DeNAに入社し、ゲームプロデューサーや、駐車場シェアリングサービス、自動運転などの新規事業の立ち上げを手がける。少子高齢化による社会保障費の増大という社会課題と向き合う中で、健康寿命を延ばすことの必要性を強く認識。毎日食べる主食で栄養バランスが良いものがとれるようにすれば、社会課題の解決にもつながると考え、完全栄養の主食「BASE FOOD」を開発。2016年4月に「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」をミッションに、ベースフード株式会社を創業。2022年11月東証グロース市場上場。「 ICCサミット FUKUOKA 2018スタートアップ・カタパルト」第2位。「Forbes JAPAN 日本の起業家ランキング2023」第4位。

▲

| ベースフードのおもな動き | ICCサミットへの参加 | |

| 2016年 | 創業 | |

| 2017年 | BASE PASTA発売1億円の資金調達 | |

| 2018年 | 2月 ICC FUKUOKA 2018スタートアップ・カタパルトに登壇、2位入賞 | |

| 2019年 | BASE BREAD発売総額4億円の資金調達BASE FOODシリーズが100万食突破 | 2月 ICC FUKUOKA 2019カタパルト・グランプリに登壇、3位入賞。第1回クラフテッド・カタパルトに登壇 9月 ICC KYOTO 2019「レジェンドが語り尽くす!メガベンチャーを創るための経営者の仕事とは?」で質問 |

| 2020年 | 9月 ICC KYOTO 2020STARTUP CATAPULT 総集編に登壇 | |

| 2021年 | BASE Cookies®発売BASE FOODシリーズが1,000万食を突破ファミリーマートで販売開始 | |

| 2022年 | 初のテレビCMオンラインコミュニティのアプリをリリース香港で販売開始東京証券取引所グロース市場への上場承認 | ICC FUKUOKA & KYOTO 2022フード & ドリンク アワード審査員、ICC KYOTO 2022セッション「悩みを聞いてほしい! 急成長する事業と組織のギャップにどのように向き合うか?(シーズン8)」に質問者として登壇 |

| 2023年 | BASE FOODシリーズが1億袋を突破中国で販売開始香港でのBASE BREAD累計販売数が10万袋突破 | ICC KYOTO 2023 クラフテッド・カタパルト、フード & ドリンク アワード審査員 |

| 2024年 | シンガポールと台湾で販売開始累計販売2億袋を突破、定期購入者21万人以上 | 2月 ICC FUKUOKA 2024のセッション「『食』のビジネスポテンシャル」に登壇 ICC FUKUOKA & KYOTO 2024 リアルテック・カタパルト審査員、フード & ドリンク アワード審査員 |

| 2025年 | BASE YAKISOBAシリーズ登場韓国での販売開始 |

ICCサミットに参加したきっかけ

ベースフードは2016年4月創業で、橋本さんとICCの出会いは2018年2月にスタートアップ・カタパルトの登壇から。結果は2位に入賞(ちなみにこのときの1位はフードトラックを運営するMellow)で、登壇者募集は前年の11月ごろから開始しているので、創業から1年半ぐらいで挑戦を決めたのだそう。

「創業前はDeNAで、ICCにも参加しているシニフィアンの小林 賢治さんが上司だったんです。コバケンさんも僕も兵庫県の中高男子校出身。僕の中高の先輩にマネーフォワード辻 庸介さんと、ナレッジワーク(当時はリンクアンドモチベーション)の麻野 耕司さんがいた。

おふたりを紹介してほしいとコバケンさんに言ったら、ICCサミットというイベントに来るだろうから、来たら?と言われて行こうと思ったんだけど、参加費が高いじゃないですか。ピッチに出ると招待とあったので、なるほどと思って出てみたら、あれよあれよとこうなった。入り方はちょっと不純かもしれないですね」

初参加でスタートアップ・カタパルト2位に入賞

「カタパルトに登壇したのは、ちょうどパスタを販売開始して半年後ぐらいに、初めてベンチャーキャピタルからの資金調達をした後ぐらいです。

おそらくカタパルトに出る人みんなそうだと思うんですけど、カタパルトのことしか考えていなかったです。

スタートアップ・カタパルトの登壇が1日目の一番最初の時間に終わって、その後に、あれ?この後、自分はどこで何すればいいんだっけ? そもそもICCってどんなコンテンツがあるんだっけ?っていうレベルでした。そのぐらいにカタパルトだけに集中していました。 楽しめるようになったのはその後の話です。

そこで、会場でもらえるプログラム冊子を読んで、セッションを聞いてみたら面白いじゃん!ぐらいの感覚でした」

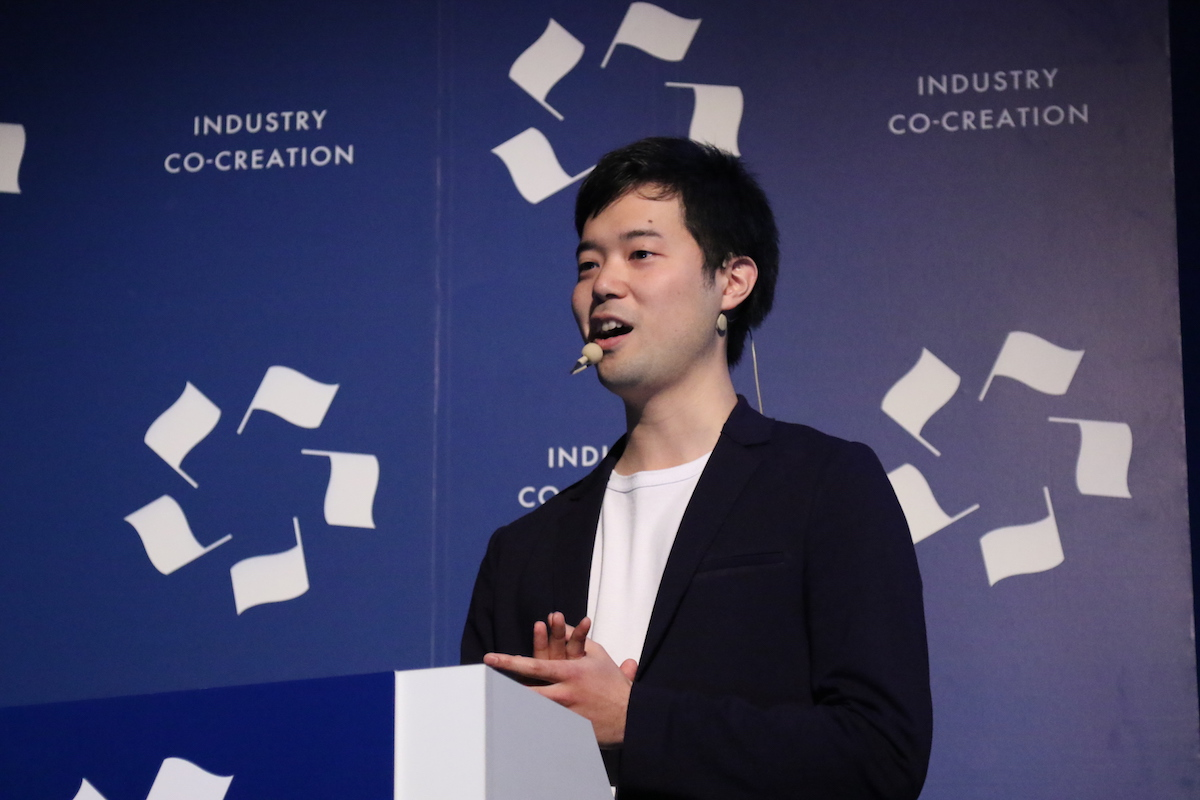

アントレプレナーシップをもって参加する

橋本さんがICCサミットのセッションに参加するときは、いつも最前列にいて、質問タイムでは必ずといっていいほど質問する姿が印象的です。その理由とは?

「初期のころって、目立ってなんぼだと思うんです。先輩起業家から直接アドバイスをもらえるし、投資家も提携先もその場にいる。セッションを聞いて第一に 、自分の場合はどうなんだろうということを考えて、質問をして帰らなきゃ意味がないじゃないですか?

ベースフードは、という質問をしないにしても、自分にとってもみんなにとっても役に立つような質問をする。正直な話、 一番前に座って手を挙げるくらいでなければ、アントレプレナーシップがないと思う。それすらできなければ起業家は難しいんじゃないかな?って正直思う。ICCに限らず、こういう場合は質問するべき、能動的であるべきだと思うんです」

ICC KYOTO 2019のセッションで、レジェンド経営者に橋本さんが質問したのも印象深い場面でした。

「当時自社の時価総額が20億ぐらいだったのかな? 2000億円を目指すにはどうすればいいですか?と質問したら、 2000億円と言わず、1兆円を目指せと言われました。

あの時の話はすごくシンプルで、上を目指せば 上に行くということ。そして正しいことをしていれば確実に行くという話でした。

それは永遠に通用する指針だと思うんですね。今やっていることが必然的で正しいのか、僕たちがやっていることは1兆円いけるのか? それがNOであればやらないっていうことだと思う。

ベースフードはそれがYESのままやり続けられてるから、成長が止まらずに済んでいると思っています。序盤戦の起業家に向けて、そう言ってもらうのは非常に重要だと思うんですよね」

「その後、千本さんと食事に行きました。これがあったのと、若干の縁があって、その後知人の紹介で食事にも行ったんですが、そういうことになるチャンスがありますよね。結局都合が合いませんでしたが、藤森さんとも会う約束をしていました。

質問をしなかった人とかよりは絶対に、何かやってあげようかなって気にはなってくれると思うんですよ。登壇者になってみてわかるんですけど、作りたてのスタートアップに何か質問されたら、若者に何か届けたいと思う。質問しなかった人よりも、絶対に何かしてあげようと思う」

さまざまなプロフェッショナルたちとの出会い

橋本さんは、事業フェーズごとに、セッションに登壇する先輩経営者やその道のプロに、さまざまに話を聞いてきたという。ICCサミットでの出会いを、自分の事業の糧にしている印象です。

「マーケティングはシンクロの西井さん、dofの斎藤太郎さん、博報堂ケトルの嶋さん、Strategy Partnersの西口さん、LTVの話では一休の榊さんとか。

<登壇記事>

▶︎シンクロの西井 敏恭さん 外資、経営者、コンサル、SaaS…さまざまな背景を持つプロがマーケティングを激論!

▶︎dof斎藤 太郎さん マス・マーケティングを行う前にサービスの「背骨」をしっかり考えよう

▶︎博報堂ケトルの嶋 浩一郎さん Amazon 全盛時代に、本屋「B&B」をつくった理由とは?(博報堂ケトル嶋)

▶︎Strategy Partnersの西口 一希さん 「手法論より、モノづくりに集中せよ」スマートニュース西口氏によるマーケティング勉強会シーズン2!【ICCラウンドテーブルレポート】

▶︎一休の榊 淳さん 一休は、なぜ顧客数の最大化よりLTV向上を目指すのか

たとえば、太郎さんだったら、ベースフードのどういう広告を打つのか。嶋さんだったら、どうPRするのか。榊さんならうちのLTVをどう上げるのか、西口さんだったらどうN1分析するのかとか。やっぱり気になりますよね。

西口さんとお話をしたら、実はスタートアップはN1はもう出来ていることが多いと言われたんですよね。その理由は、スタートアップは起業家のN1でサービスができているからということで、とても納得できました。

嶋さんのオフィスに打ち合わせにいったときは、『完全栄養食とかハードル高いよね、もっと焼きそばとか、ハードルが低い感じがいいんじゃない』と言われたりして。

太郎さんは、すごくたくさんヒアリングをする。こっちが話を聞きにいっても口を開いてもらうには時間がかかる。顧客理解を重視し、適当なことを言わないんです」

橋本さんいわく、こういった「聞きにいける関係」は、3日間缶詰になって学び、議論するICCサミットだからこそできるということ。登壇者が登壇のタイミングだけ会場に行って話して帰るカンファレンスではなかなか難しいかもしれない」のだそうです。

メディアで見るような経営者や有名人の登壇も多いICCサミット。そういう人たちに臆せず話しかけるコツはあるのでしょうか?

「基本的に専門家の方って その専門分野の人には厳しいんですけど、専門外の人には優しいです。

例えば僕が料理人だったらおそらく美食の店のシェフとか僕に口を聞いてくれなくて、それより修行せよってなると思うんですけど、全然僕が違うから話してくれる。そんなもんじゃないかな。

ギブは必要だと思うので、別分野の人にあなたの事業って僕の分野の こういう考え方を組み合わせたらこうなると思うんですけれど、どう思いますか?とかって言って入っていけば。 聞いてくれて、返してくれるかもしれない」

どのように聴講するセッションを選んでいるか?

経営者は、事業を成長させていくフェーズごとに、マーケティング、組織、ファイナンスなどさまざまな課題に突き当たります。特に起業したばかりならば、経験も少なく学ぶことだらけ。実にさまざまなセッションを聴講している橋本さんに、どんなものを選んで見ているかを聞いてみると…。

「マーケティング関連は応用というか表面に近いレイヤーで、最初は緊急に必要だったので、マーケティングのセッションを選んで見ていました。そして、ファイナンスもわかっていないと、マーケティングだけわかったとしても広告を打てないなど行動が制約されるから、合わせて見るようにしました。

そのあとは、マーケティングの根本にある社会心理とか社会学、それより深いところにある哲学や読書のセッションなども見ていました。哲学や読書でも、ICCだから皆さん経営につながる話をしてくれます。

▶︎【一挙公開】大人の教養シリーズ 経営者になぜ「哲学」が必要か?(全7回)

▶︎【一挙公開】大人の教養シリーズ「読書」〜ビジネスパーソンこそ本を読め!(シーズン3)(全10回)

琴坂( 将広、慶應義塾大学准教授)さんはいろいろなフィクション・ノンフィクションも含めて伝記的なものをたくさん読むそうですが、その理由は1回しかない人生でいろんな人生を体験することが人生の目的だからだそうで、西井さんは、むしろ旅行していることが、仕事のアイデアの源泉で、仕事のモチベーションの源泉でもあると思う。

自分もそうでしたが、若手の起業家には、そんなに先までは見えていないんですよ。

でもここには、起業して10年の人がいる。起業のときのモチベーションのまま10年後の人っていないと思うんです。事業が大きくなったら何をしたいか、そもそも何のためにやってる?どういう代表になりたいか?っていう話が、ICCにいると聞こえてくる。

代表、経営者という立場を続けていくのは結構大変なことで、仕事のモチベーションを維持しながらやっていかなければいけないんだけど、ICCに来ると、それがちゃんと定期的に見つかる感じです。

本屋で本を探している時に、近くに面白そうな他の本が目に入って興味を引かれたりするじゃないですか。そういうのがICCにはあるんです。

おそらく次のICCではAI系とか増えてくると思うんですけど、ずっと食をやっているけれど、ちょっとAI系セッションを聞いてみようかなとか。 そういう感じで楽しみを続けられますよね」

知的好奇心が旺盛で、ICCを情報収集の場としても活用している橋本さん。アーリーアダプターのとがった参加者が多いからこその情報や、全体の傾向も見ようとしているようです。

「本を出版している筆者の方々が登壇者でいらっしゃいますよね。そのさわりを登壇のときに話したりするので、ICCで聞いておいて、面白そうだな、時間をかけてもいいなと思ったら読んだりもします。

著書でなくても、登壇者がこういう本を読んでいるとか、こういうことに興味があるとか、明らかにこういった分野を勉強してるんだとか、どのあたりの領域がホットなのかがセッションを聞いていると結構わかりますよね。

ICCの各回のプログラム冊子を見ると、今回は何系が多いのかとか、なんとなく社会や時代の全体像が見えます」

場外コンテンツも「1つのセッション」として準備、体験

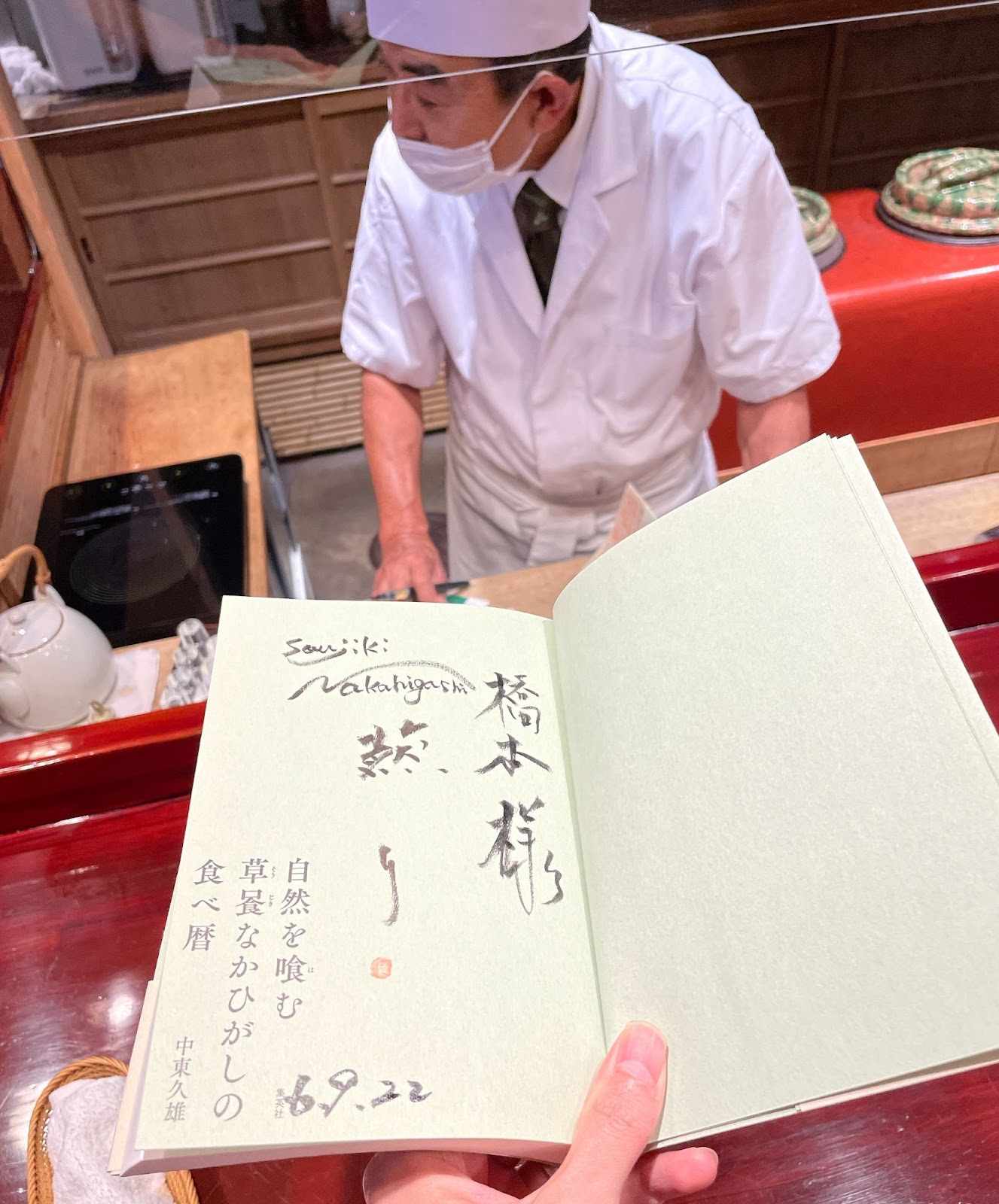

セッション以外のプログラムについて、橋本さんはたとえば予約の取りづらい店のテーブルを貸し切る美食体験などは、どのように体験しているのでしょうか?

「食べ物の会社なので、美食体験の使い方は、他の経営者よりも仕事に近いと思います。他の人と違うかもしれません。

例えば京都だったら『草喰 なかひがし』に集中して行っています。それは美味しさ以上に、食や料理というものの存在意義の定義が違い、独自の哲学があるから。僕は、日本発でグローバルスタンダードなりうるものを『なかひがし』は持ってると思っていて、それを体験したり、お話をしたいんです。

高級レストランならだいたいいい素材を選抜しますが、あそこはキレイないわゆるいい野菜だけを選ばない。規格外の形のよくない野菜は捨てられるけれど、それはサステナブルじゃないということで、草を摘んできたり、どんな野菜でも美味しく食べるとか、その魚が住んでるところの近くに生えている草花と合わせて出すとか。そこへ、アラン・デュカスとか世界的に有名なシェフが来るんですよね。

そういう意味で、1つのセッションとして行っています。

僕が美食レストランに行くときは、調べていくので詳しい状態で行きます。ミシュランの星を取っているとか、以前は外国で店をやっていたとか調べて、この人たちは考え方が違いそうだなと思ったりして。だから一緒に食べる周りの人と話すときも楽しいんです。

感度の高い人たちとご一緒できるし、 美食に行く場合は、研究がてらいきます。会社のお金は大切にしたいので、行く場合は目的を決めて仕事としていく感じですね」

セッションに登壇する準備同様、テーマへの解像度が高ければ高いほど、その場での学びや体験価値が上がります。美食体験に対してもそれは同様で、橋本さんはそれを実行しているのでしょう。

「和食の店でも、実はワインをプロデュースしていることを事前に本を読んで知っていて、隣の参加者の方がワイン造りをしているという話になると、お店の主人にワインがありますよね?と聞くと、世界的コンクールで賞を獲った話題の日本ワインを出していただけたり。会話をするにも、そういった話を絡めたほうが喜んでくれますよね。

僕はさらっと時間を使わない感じです。自分の時間を投下する、ないしは会社の時間を投下するのであれば最大化しますね。それができなかったり、調べる時間が取れないのなら行きません。

お会計の時にお店の人に『ベースフードの橋本さんですよね?昔、イベント出展でご一緒しました』と言われたり、お鮨屋さんで『ベースブレッド食べてます』と、大将に言われた時もすごく嬉しかった。ICCに出てくるようなシェフが、美味しいと思ってくれるようなものを作らなきゃいけないと思います」

このほか、ICC KYOTO 2020で参加した妙心寺 春光院 「座禅・マインドフルネス体験」では、川上全龍さんが「ベースブレッドは、足るを知るという心境に至れるパン」であるとして、橋本さんの参加時には、小さくちぎったベースブレッドを時間をかけて食べる「マインドフル・イーティング」体験になったのだとか。

「参加したみんなで、ベースブレッドのカケラをちびちび食べ続けました。 自分では思い浮かばない自社の価値じゃないですか?」

と教えてくれた橋本さんは、なんだか楽しそうでした!

全カタパルト入賞できる企業が強い。ICCで伸びしろを探せ

「僕がいいなと思っている観点があります」

カタパルトに登壇する挑戦者たちへのメッセージとして、橋本さんは語り始めました。

「カタパルトでは1位を取れなくてもいいんだけど、全部入賞できるような会社が実は強いんじゃないかと思ってるんですよ。

ベースフードはスタートアップでもあるけど、クラフテッドでもあって、SaaSでもDXでもあり、リアルテックでもディープテックでもある。どのカタパルトでも優勝はしていないんですけど、だいたい入賞するんですよ。

登壇するジャンル以外に興味がないのは、もったいないことだと思います。もっとデジタルやリアルテックに興味を持ったり、逆にテック系の人は、美食に行ったりクラフテッドから学んだりとかできるから、全部やればいいのではと思います」

たしかに、感度の高い経営者は、他のジャンルの動向にも敏感で、シームレスに事業に取り入れているイメージがあります。フード&ドリンクアワードでも、ディープテックやソーシャルグッドなど食べ物プラスαの部分が評価され、入賞する傾向があり、さまざまなものに対処するセンスを磨く場として、ICCを使っていく手もあるかもしれません。

「そうなんですよ。結局全部つながってくる。クラフテッドを追求していくと、ディープテックを使わざるを得なくなったりします。

ベースフードは、僕がDeNA出身でITの感覚を食に持ち込んでいて、それが普通じゃないから伸びている。 逆に言うと、DeNA的な感覚は食品業界では普通じゃないと思っているから、そういう人は少ないのは当然。でもそこは伸びしろですよね。

僕はリベラルアーツ出身だし、ICCもリベラルアーツ的だと思うんですよ。それが今社会的に求められているし、特に日本は明治維新や戦後の事情もあって大学ははじめから専門性が高い感じになっているけれど、それがさっき言ったもったいなさにつながってると思うんですね。

例えば僕らの領域だと、パスタを工場で作ってる人を、手打ちパスタのシェフに会ってもらうと、お互い同じようなことをやっているのに、初めてそういう人と話した、となるんですよ。 パンメーカーとパスタメーカーが話をしたことがないとか。それは伸びしろだと思いますね。

だからセッションもいろいろ聞いた方がいいと思います。それができるのは ICCがいわゆるオールジャンルのカンファレンスだからですね。スタートアップだけでなく、事業承継系の息の長い会社も、投資家もいるから、アイデアをさまざまに組み合わせることができます」

初参加の人へメッセージ

「やっぱり、初回から楽しむのは難しいと思うんですよ。回を重ねて、年に2回会うみたいな人がたくさんいて、それを積み重ねてきてる。 それが普通に楽しいんですよね。 どんなコミュニティも最初から楽しむのは難しいと思うので、そこをまず最初から期待しないことだと思います。

初参加でも、ワークショップで一緒になった人とか、つながりは何かしらできるじゃないですか。 回を重ねていって楽しんでいけるものだから、そういった投資の感覚は必要です。

そうなれるようなセッションやワークショップを最初に選択するとか、あるいはブースを出すならブースの前に立ち続けて目立つようにしていたりとか。 特定のセッションにあえて何度も行くとかもありかもしれない。

年に2回、別の事業やってる方とか、同じ事業やってる方とかと繰り返し会っていくことって、他にあまりないと思うんですよ。ICCでしかない。シンプルに楽しいし、年2回のリズムがある。再会が楽しみにもなって、事業も毎回伸ばしておきたいと思う。それを目指してほしいなと思いますね。

自分のためだけに頑張るのは大変ですよね。社員のためとか、株主のためとかもあるけれど、それは常にあって、それ以外にも目標があるのがいいんです。

当たり前ですけど、初回はこうはならないですよ。どんなにウェルカムで迎えてもらっても、初回はやっぱちょっと緊張感がある。文脈もわからないから話もなかなか核心に入れない。 スタッフの方も含めて、やっぱり繰り返しの良さは絶対にあります。自分にとってコミュニティ化していくってことだと思います」

そのためにも初参加のカタパルトでは入賞を目指してほしいと、橋本さんは力説します。

「もちろん参加費を払えば来られるけれど、起業家からするとカタパルトがあって、そこでまずはしっかり入賞することが大事です。

入賞したらセッションで呼んでもらえたりして、登壇のチャンスがあったりするので、そこで終了後のアンケート評価で高い評価を得ること。それを繰り返さないと、それ以外の起業家としてのバリューの出し方はないので、ちゃんと努力しなければいけません。

そこに厳しさがあると思うんですよ。それも含めてICCはいいと思う。ICCにとって価値ある参加者であると思われることが大事です。そうすれば繰り返し呼んでもらえる。

商品にしても、そうすれば繰り返し買ってもらえるわけです。ただ楽しくて、単にエンタメだったら繰り返して参加しても、こんなふうに友達にはならないような気もする」

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

カタパルトでは、”同期”の登壇者たちと優勝を目指してしのぎを削り、その後は半年ごとに議論し、相談し、学ぶ一方で事業を成長させてきた橋本さん。真剣な姿勢こそが学びを最大化すると語ってくださいましたが、それがまさにICCサミットの特徴のひとつを表しているように思います。

また、橋本さんが語った越境の掛け合わせにヒントを得る方も多いのではないでしょうか。さまざまなジャンルの経営者、意思決定者が数日間集まるこの場は、「伸びしろ」を開拓するチャンスかもしれません。

橋本さん、運営チームの朴さん、鈴木さん、お忙しいなかお時間をいただきましてありがとうございました! 以上まとめは浅郷がお送りしました。

(終)

編集チーム:小林 雅/朴 理沙/鈴木 梨里/浅郷 浩子/戸田 秀成