▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

ICC FUKUOKA 2025のセッション「最新テクノロジートレンド 徹底解説(シーズン8)」、全11回の③は、エアロネクスト 田路 圭輔さんが、ドローン物流の社会実装を前進させるルール改正への取り組みを解説します。エアロネクストは、モンゴルの首都ウランバートルへも進出。ドローンによる輸血用血液の輸送で、人命救助に貢献したエピソードを紹介します。ぜひご覧ください!

ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2025は、2025年9月1日〜9月4日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページをご覧ください。

本セッションのオフィシャルサポーターは EVeM です。

▼

【登壇者情報】

2025年2月17〜20日開催

ICC FUKUOKA 2025

Session 2E

大人の教養シリーズ 人間を理解するとは何か? (シーズン13)

Supported by EVeM

(スピーカー)

田路 圭輔

エアロネクスト

代表取締役CEO

梅川 忠典

リージョナルフィッシュ

代表取締役社長

村上 泰一郎

ピクシーダストテクノロジーズ

代表取締役社長COO

砂金 信一郎

Gen-AX

代表取締役社長 CEO

(モデレーター)

尾原 和啓

IT批評家

▲

▶「最新テクノロジートレンド 徹底解説(シーズン8)」の配信済み記事一覧

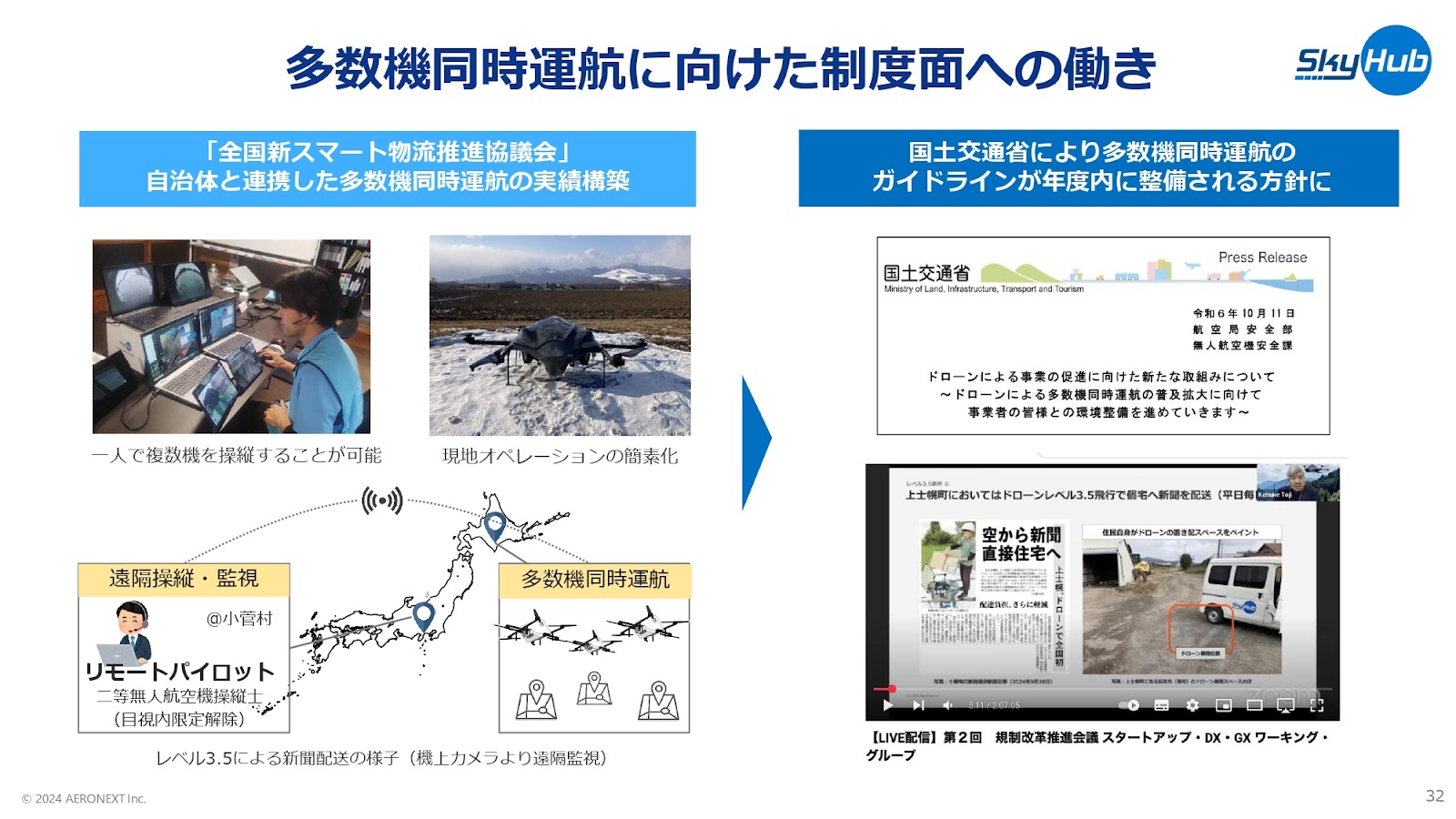

多数機同時運航に向けて提言

田路 今日はAIとの絡みで、1つだけご説明したかったことがあります。

尾原 砂金さんが、何でも答えてくれますよ。

田路 ドローンは基本的には、もともと「プロポ」というラジコンの操縦機を使って目の前で飛ばすという世界だったのが、コンピュータ上であらかじめプロットされたルートを飛行することになっているじゃないですか。

ですが、今はまだカメラで、例えば地上を見ておくとか、周りを見ておくことが前提になっているのです。

そんなことをしていたら、ドローンを複数台オペレーションできませんよね。

複数台と言いましたが、5機同時に飛ばしていますが、5機が限界で、もっと言うと、3機が1人のオペレーターが見る限界です。

これを20機、100機、10,000機にするためには、もはやカメラで人間が見ている世界を超えなければいけないので、カメラで実際にAIを使って自動的に周辺環境を検知するとか、最終的に自動運転と同じように、ビジョン(※カメラやセンサーなど)で周りの障害物を感知して退避する段階にいく流れを作るために、この2、3年ずっと僕は国に対して、色々な提言活動をしてきました。

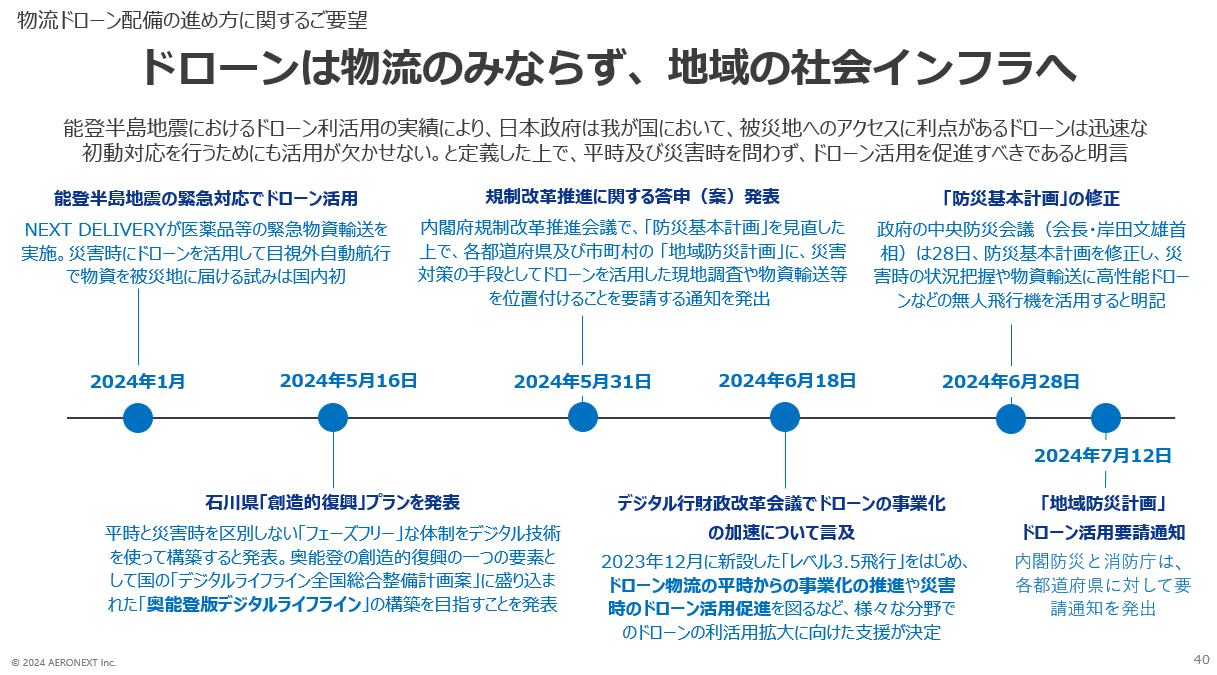

それが、ようやくこの前の規制改革で明確になりました。

▶ドローンによる事業の促進に向けた新たな取組みについて(国土交通省)

国土交通省航空局から、多数機同時運航を実現するためのAI活用まで踏み込んだ法律改正をしていくという発表があったことは、大きな出来事です。

最終的に今僕らがやろうとしている、「オートノマスコントロール」と言われる、ドローンが本当に自律的に飛ぶという技術開発のための道筋が、遅ればせながら、ようやく見えました。

砂金 国土交通省としては、法律の規制緩和でもっと需要が増えるようなポイントは、いくつかあるのですか?

田路 国土交通省は規制当局なので、原則論で言うと、航空法の改正に及ぶような話になるので、基本的には対応が難しいと言われていました。

しかし、国自体の方針がAI活用や自動化技術の推進等なので、あの国土交通省が大きくその方向として社会実装を進めるというところが、これまでと全然違うところです。

村上 まさに新技術を扱うところは、規制関係にぶち当たったりしますよね。

今回、目視していなければいけないというところから、AIでもいいよと言わせるためのテクニックというか、どのようにしたらそこを突破できるのか、興味があるのですが。

ドローンの社会実装は無人地帯上空から進む

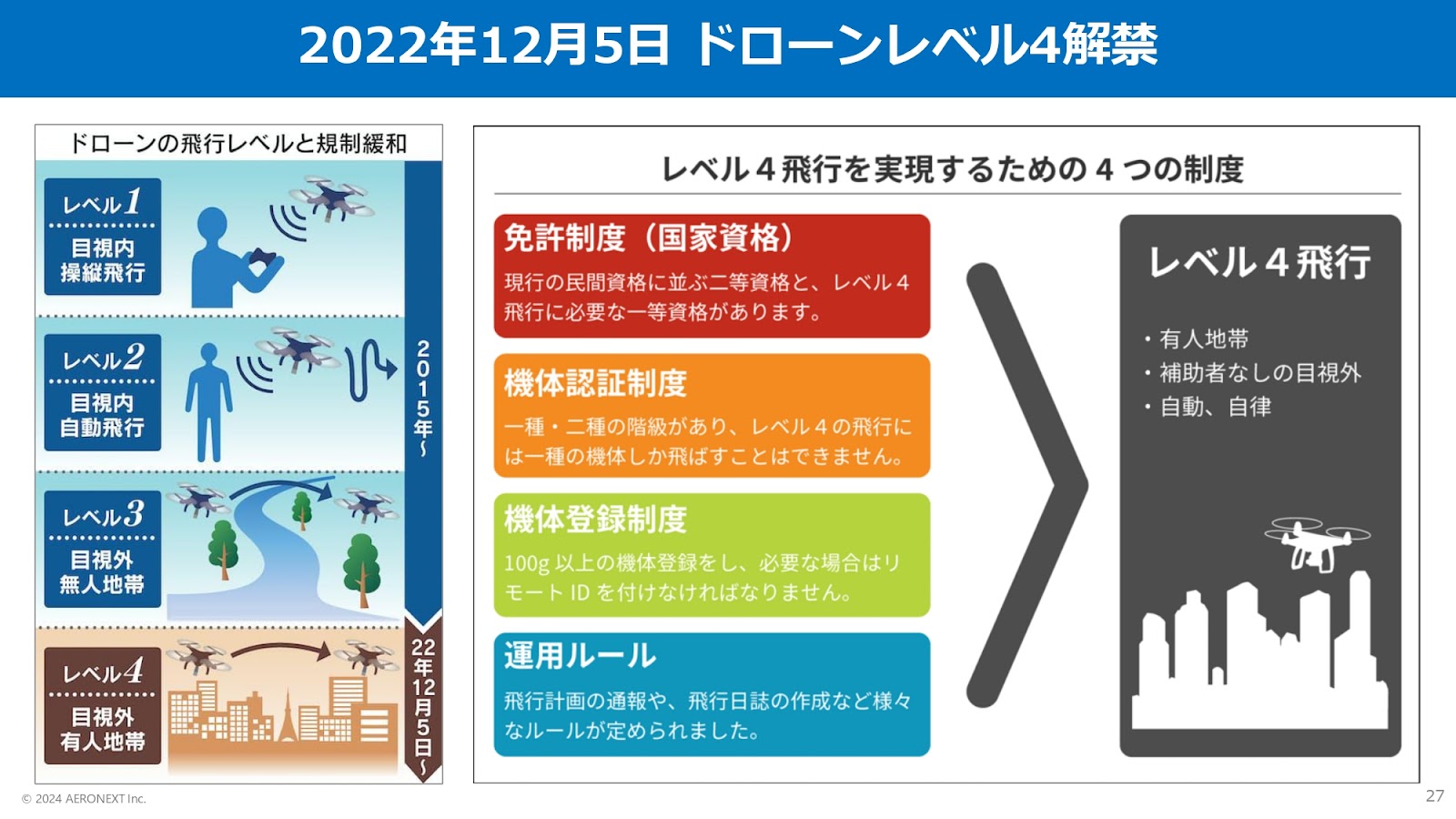

田路 2つの段階があって、ドローンには自動運転のようにレベルがあります。

尾原 自動運転のレベル5みたいな話ですよね。

田路 そうです。

ドローンではレベル4が一番上で、有人地帯の上空を飛ばすというルールですが、そのためにはいわゆる有人機並みの機体性能を認証という形で取らなければいけないとか。

▶無人航空機レベル4飛行ポータルサイト(国土交通省)

村上 ええっ。

田路 あとは、パイロット資格とか、あるいはJALやANAがやっているようなリスクアセスメントや、いわゆる飛行申請事前チェックのような、1回飛行するたびにものすごい膨大なチェックをするのは、ドローンでは無理じゃないですか。

だから、僕がずっと言ってきているのは、ドローンの社会実装は、まずレベル3の無人地帯上空から進むということです。

でも、無人地帯上空は無人なわけで、そんなところに商業があるわけないですよね?

尾原 そうですね。

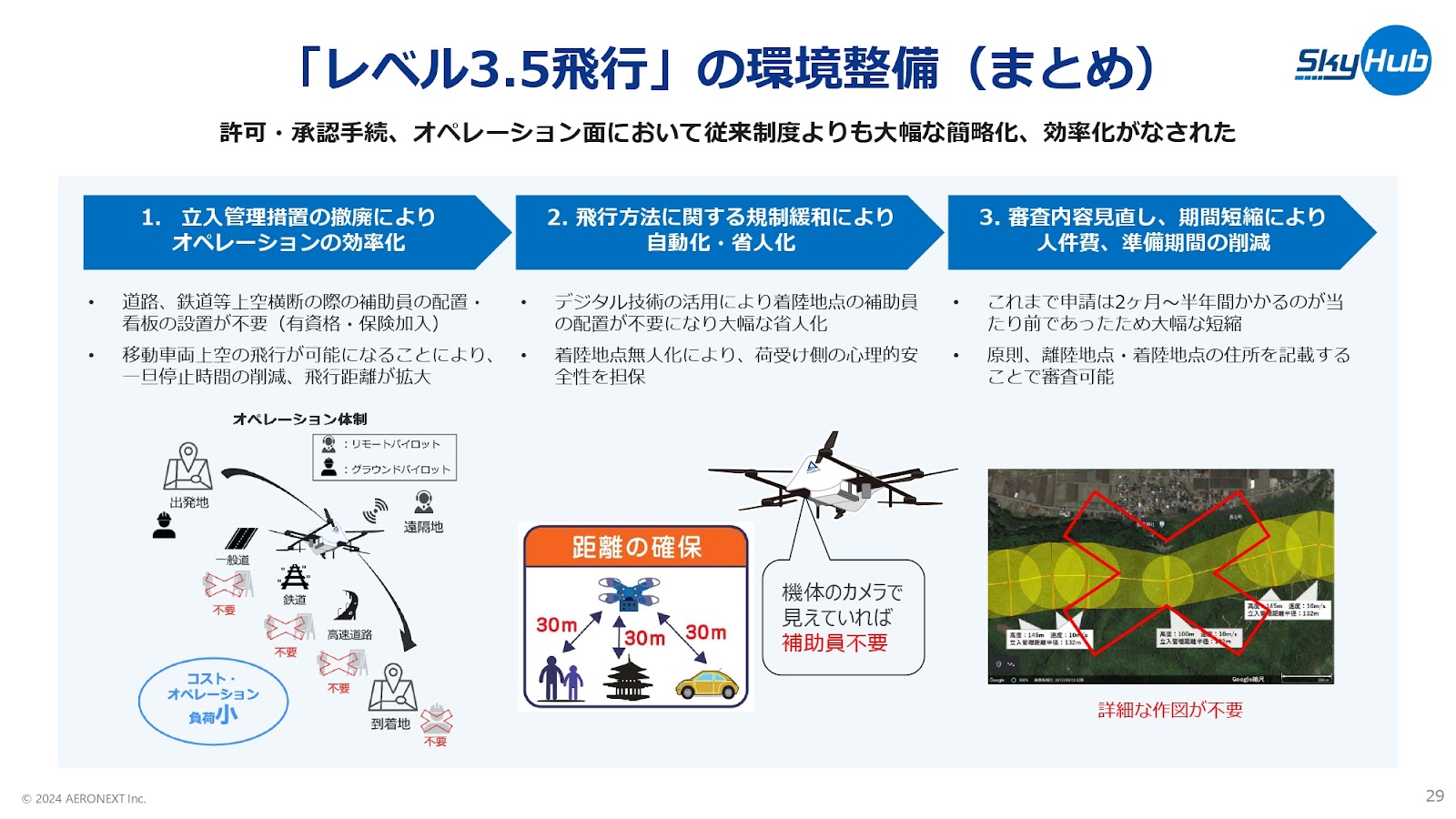

田路 それで、無人を管理する仕組みがあれば、人がいても大丈夫というふうにルール改正をしたのです。

さらに言うと、昔は生身の人間だけではなくて家の中にいる人も車の中にいる人も、みんな人間という定義だったのです。

それを、2年前に囲いがついている所にいる人間は、人間ではないという定義に変えたのです。

尾原 はー、上手い!

田路 これまでは無人地帯上空というと、人がいないことを確認しながら飛んでいたのですが、基本的には人がほとんどいないルートを飛ばすルート設計の技術と、そのルール改正で社会化できました。

でも、ほとんどいないのですが、時折生身の人間が出現します。

動物しかいないのですが、たまに人間がいるので、だったらAIで検知することで対応できるよねというところから崩していった感じです。

だから確率論としての低さ、つまりリスクの許容度からルール改正をしていくことで、網羅的な法改正とかルール改正ではなくて、限定的ルール改正から始めたのです。

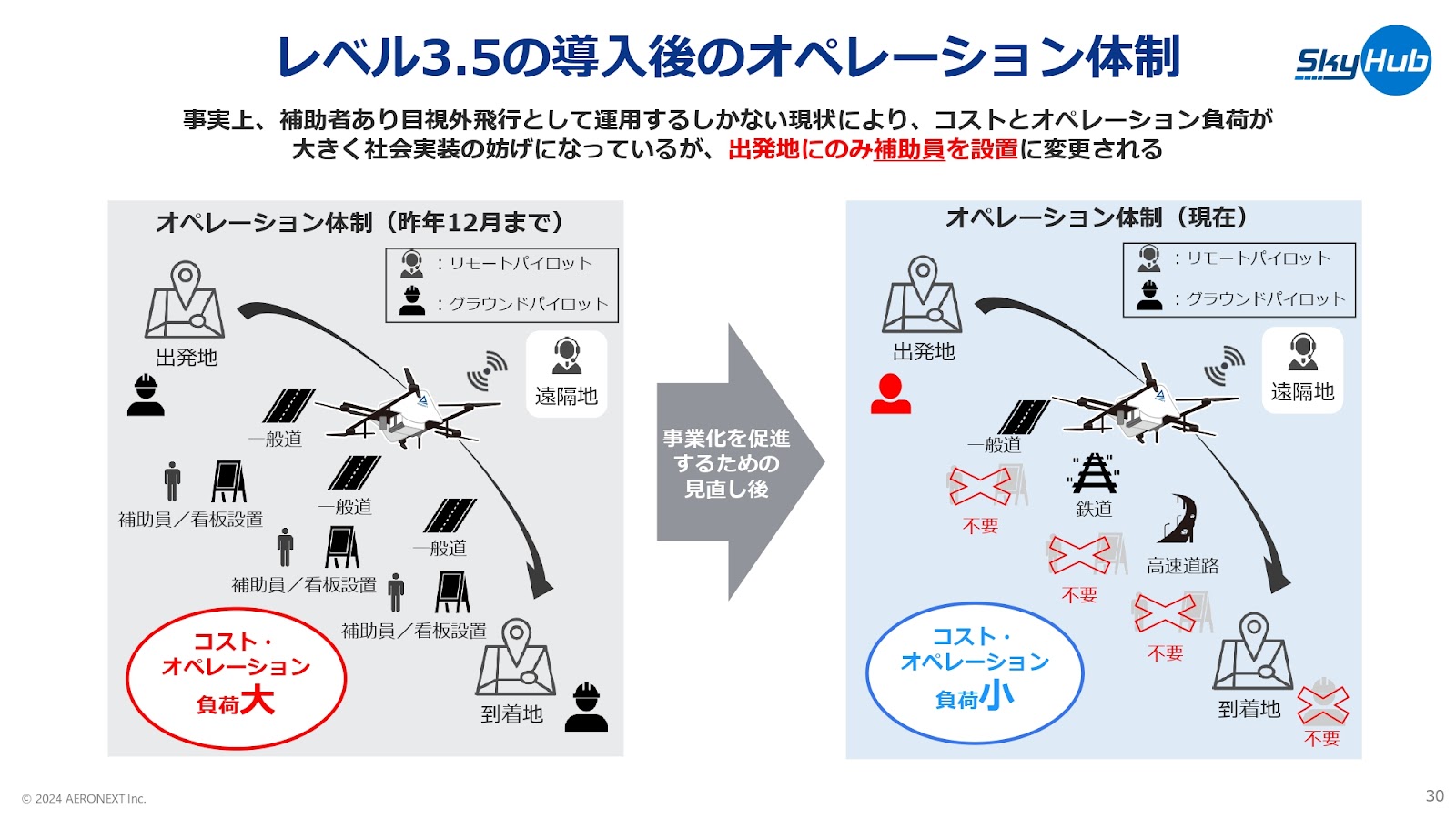

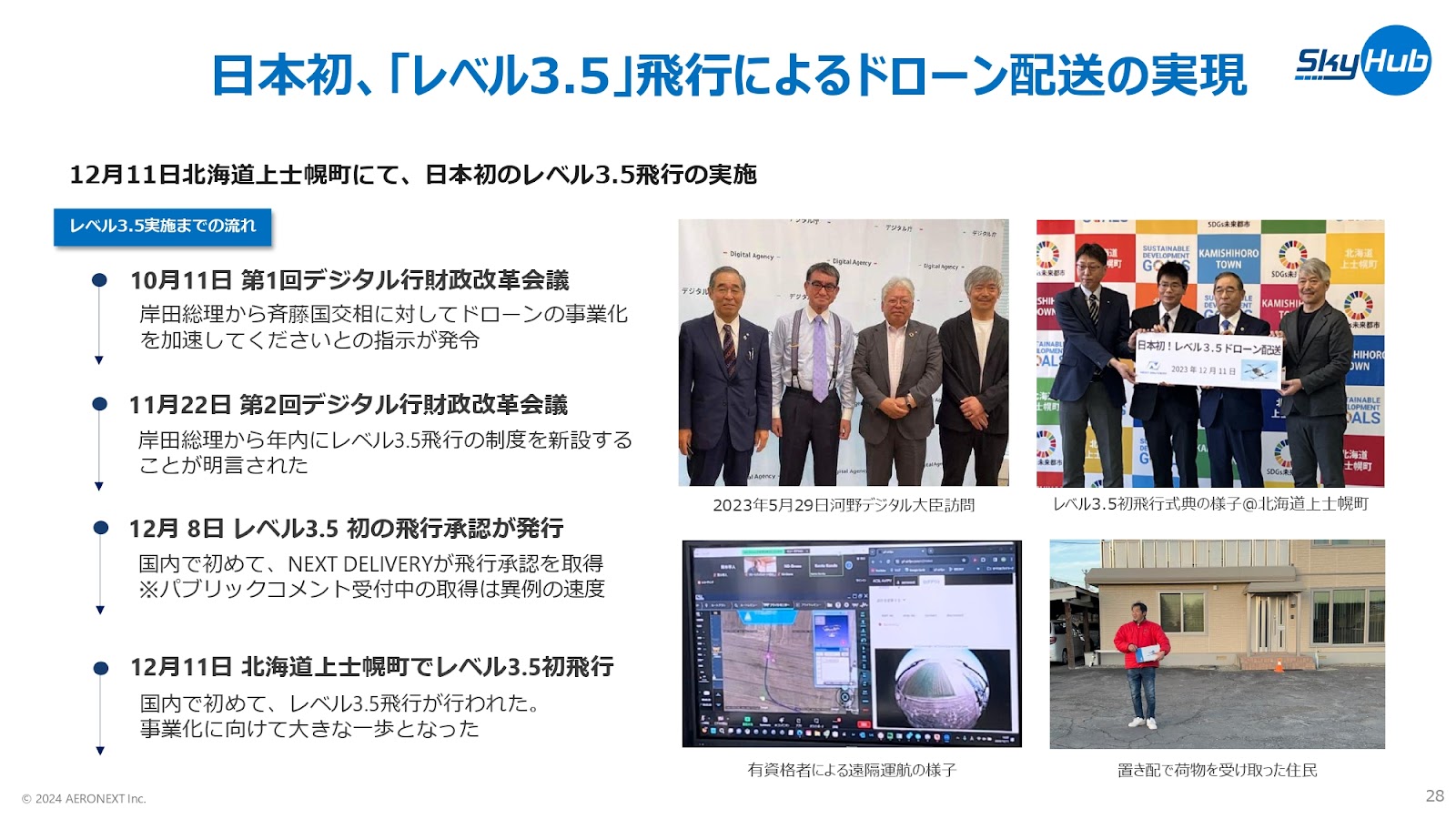

砂金 レベルは1、2、3、4ですが、3.5というのを一応中間段階として作って、そこの文言の改変をしたということですね。

田路 そうです。

レベル3.5実現に向けたルール改正

尾原 なぜこんなに壇上で盛り上がっているのかというと、梅川さんのリージョナルフィッシュも絶対あるはずですが、新技術を社会実装する時に、法律は今あるものを守るためにあるから、法解釈などを再解釈しないと、それはやってはダメですからと言われて、何もできなくなってしまうのですよね。

田路 すごく面白い話があって、昔は無人地帯上空にドローンを飛ばす時には、下が無人であるために、ドローンを飛行させるたびに、道ごとに人を立たせて、看板を全部置いて、「ドローンが来ます!」と大真面目にやっていたのですよ。

尾原 うわあ。

村上 マジですか!

田路 この非常に非効率なことを、僕は1年半やっていて、当時デジタル大臣だった河野(太郎)さんに状況を見てもらったのですよ。

▶レベル3.5初承認、初飛行(エアロネクスト)

河野さんの車に乗って、「ほら、あそこにも人がいます、あそこにも人がいます」と。

「あの人たちは1日中ずっとほぼ来ない人や車を確認するために何もせずただただ立っているのですよ。意味なくないですか?」と。

尾原 (笑)

田路 その時に河野さんから、この状況を国土交通省の人間が実際に見ているのか聞かれましたが、見ていないのですよ。

つまり、ほとんど人がいない状況を本当に見てもらったら、これは本当に意味がないねと言って、見て分かる通り、半年でルールが変わったのです。

尾原 速い!

田路 こういうことも合わせてやっていかなければ、新しい技術や産業の社会実装は進まないというのが、1つの例として分かりやすいかなと思います。

能登半島地震の被災地にドローンで物資を輸送

砂金 先ほど能登半島地震の話が出ましたが、通常時は許容されないけれども、有事の時にやってみたらできたので、これをもうちょっと横展開しましょうみたいな規制の崩し方は、よくあるティップスですか?

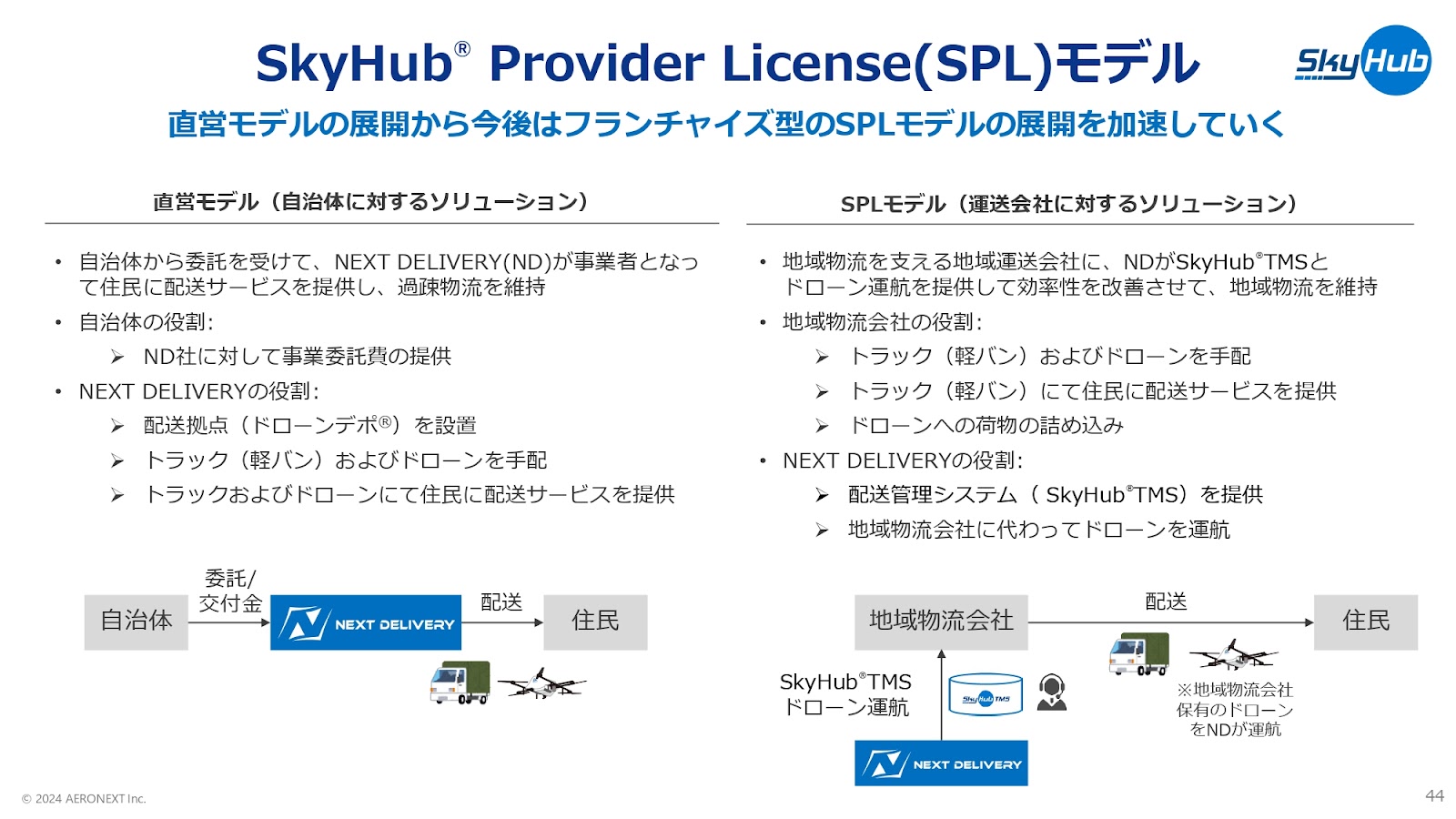

田路 そうです。これも重要な質問で、僕はドローンが社会実装するのに一番需要が高まるのは防災だと分かっていました。

尾原 明らかですね。

田路 でも、いつ広域災害が起こるかなんて分かりませんが、2024年の元旦にまさに起きたのですよね。

1月5日に石川県から連絡をもらって、田路さんの会社はドローンを毎日飛ばしていますよね、実は被災地にいる高齢者に薬が届かなくて、命に関わる深刻な状況だという話がありました。

自衛隊で対応すると、水や食料を片道5時間かけて運ぶみたいな話になるところですが、特定個人の荷物をドローンで運んだのです。

これが、広域災害では初めてのケースでした。

災害時に備えるフェーズフリーを提言、規制改革で採用へ

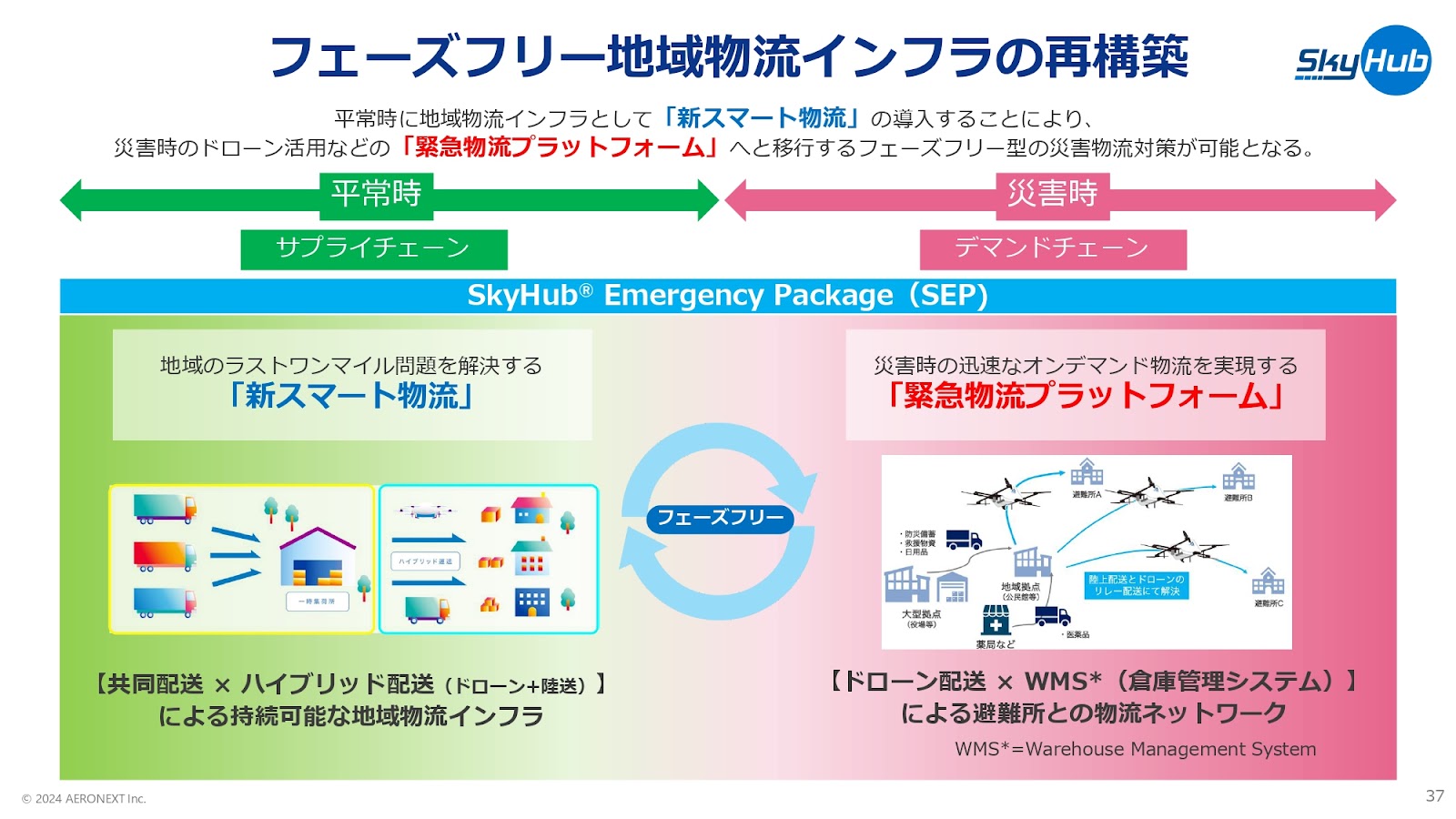

田路 この後、僕が内閣府防災に提言したのは、「フェーズフリー」という考え方でした。

▶ドローン物流「フェーズフリー」の進め方 – 令和6年能登半島地震での支援活動を経て(エアロネクスト)

つまり、僕らがSkyHub®という普段使いをしていたから、すぐにドローンが活躍できたわけです。

提言したのは、こういうことです。

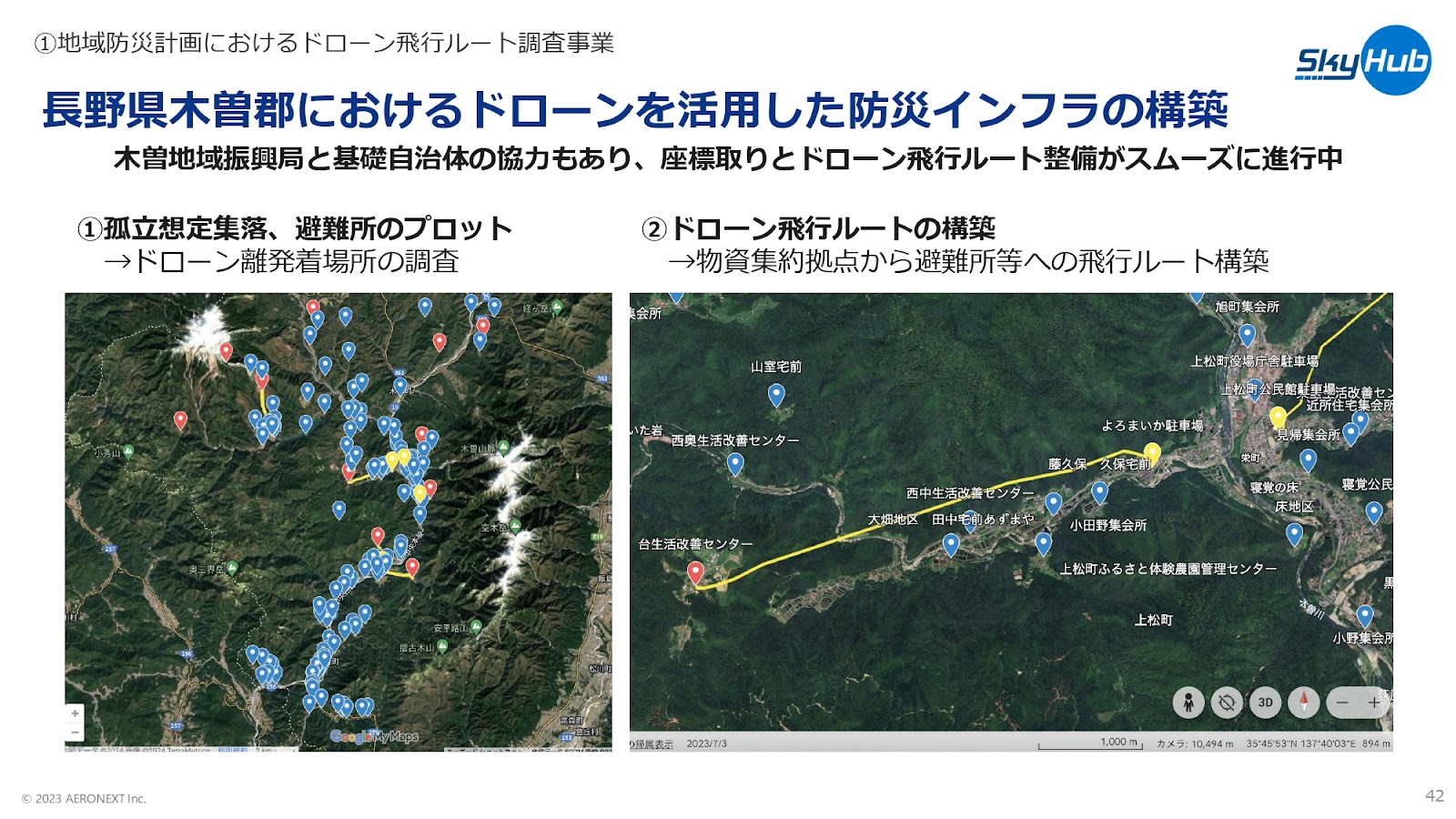

地域の防災計画の中にハザードマップがあって、避難所や孤立集落の位置は分かっているのです。

尾原 そうですね。

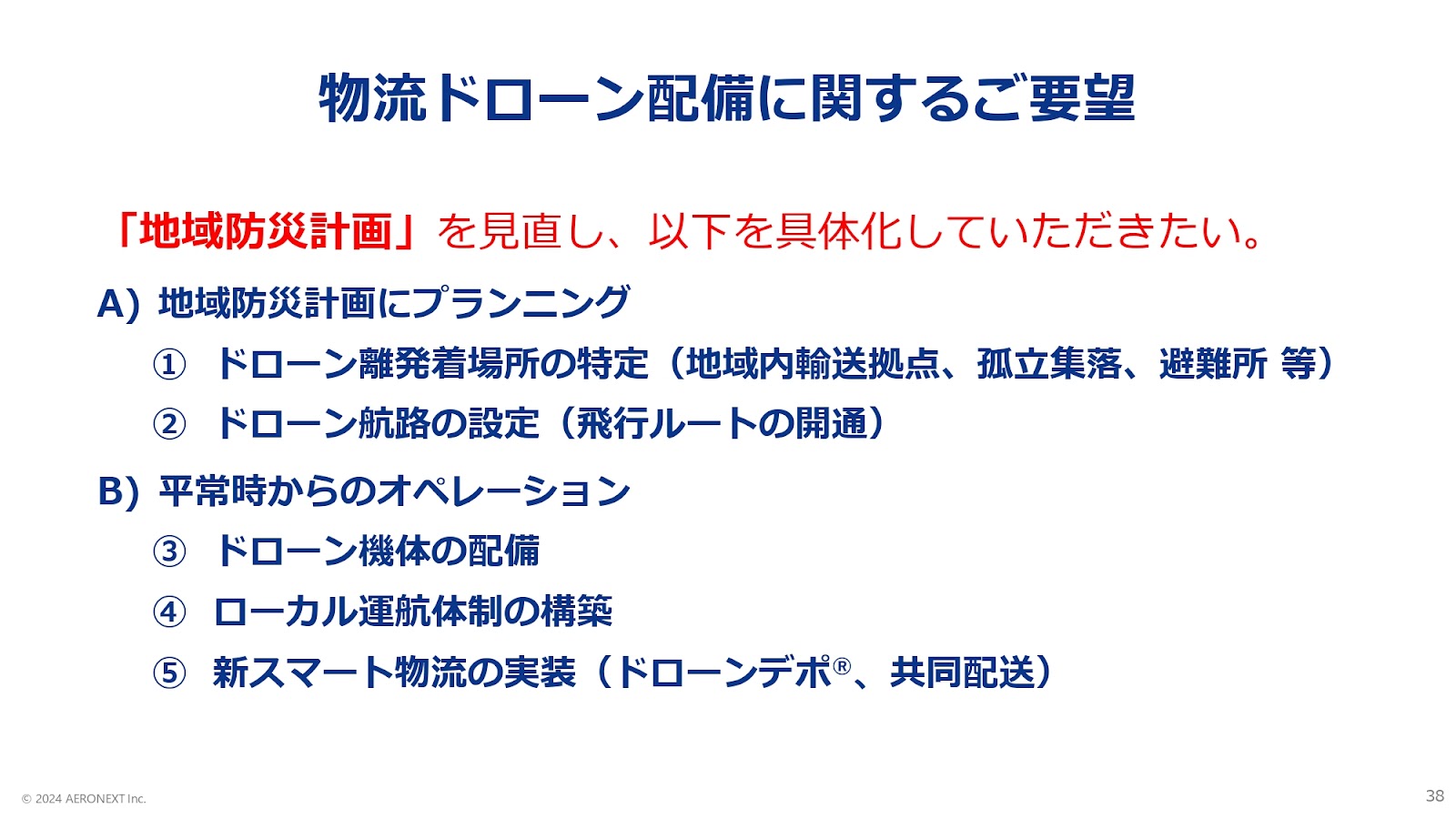

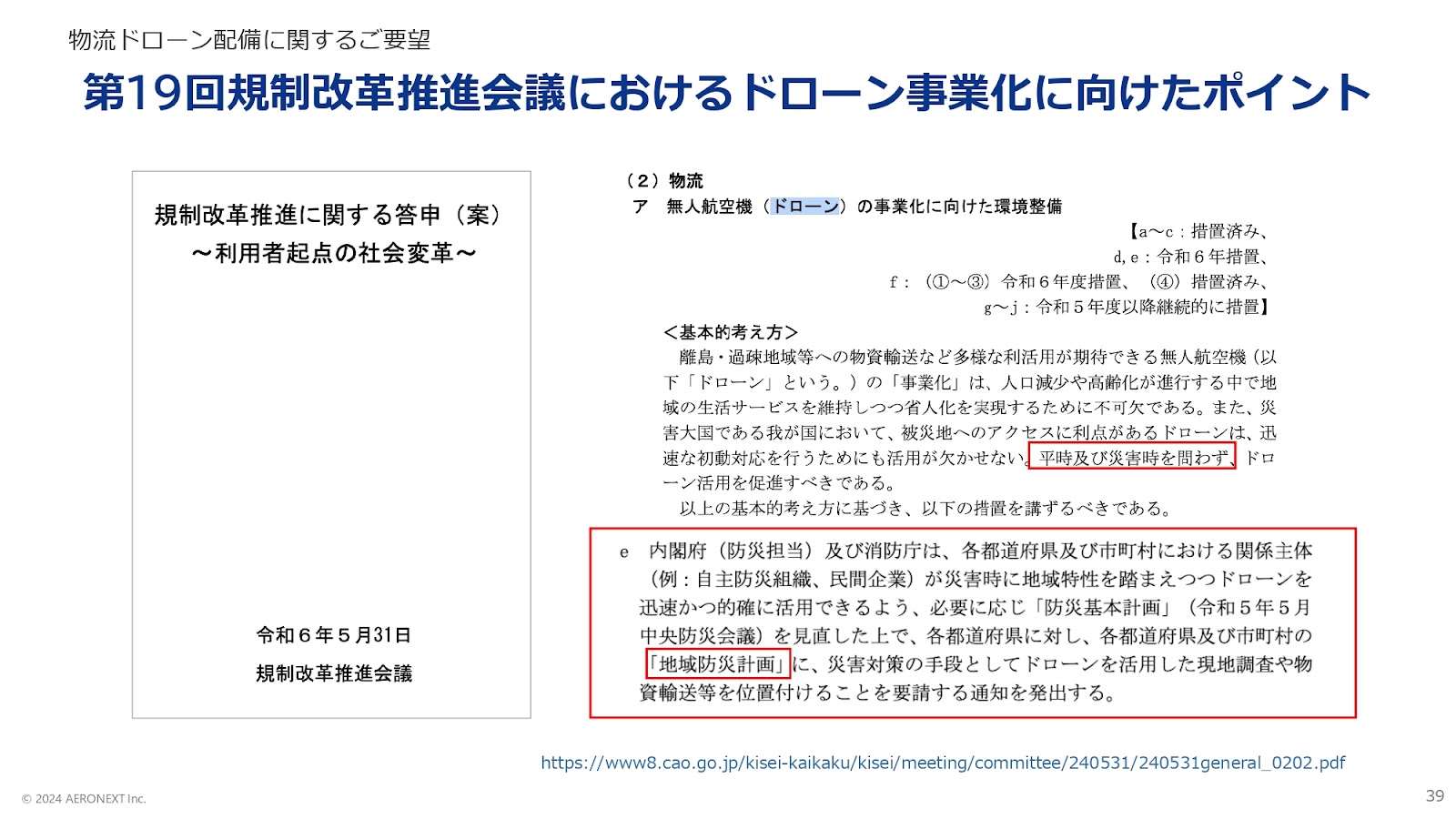

田路 だったら、そこにあらかじめドローンのルートを引いておいてください、普段から備えましょうと提言にまとめた結果、これまた規制改革で採用されました。

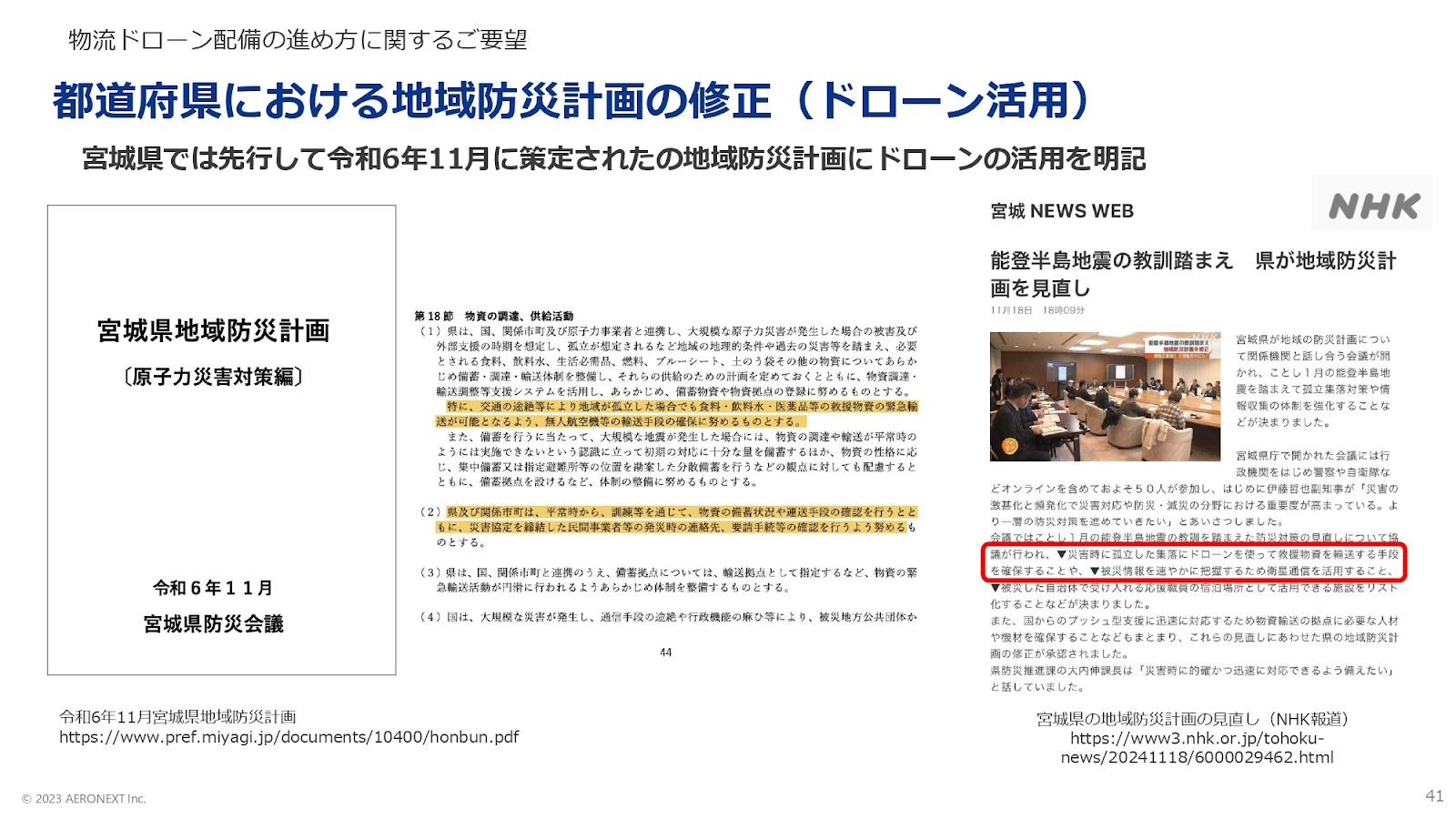

今回、無人航空機が災害時の救援物資運搬に使えるというようなルール改正が発表されて、防災基本計画も変わり、地域防災計画の中に、今は都道府県全てで無人航空機の活用が入りました。

防災庁創設に向けた準備が進められていますが、今僕が提言しているのが、先ほど言ったいわゆる座標を。

尾原 あらかじめポインティングしておいて、ということですね。

田路 今、日本は24,000箇所、孤立可能性集落があるのですが、そこに全部着陸座標だけ打ち込んでおけば、ドローンですぐ飛ばせますよねというところまで来ました。

尾原 規制改革というとしんどいイメージがありますが、もちろん田路さんが上手いからというのもあるけれど、防災や緊急のこと、社会課題に対する規制の考え方が、日本ですごく柔軟になってきていますよね。

田路 すごい変わりましたよね。

ドローンの規制がないモンゴルでの取り組み

田路 最後に、残り2分でモンゴルでの取り組みをお話しします。

モンゴルでやっている理由があって、実はモンゴルは航空法はあるのですが、ドローンに関する規制がなかったのです。

僕は規制と実装を同時に動かしていくことにすごく興味があって、モンゴルが実装しながらルールを作っていくことに、割と寛容であることが分かりました。

モンゴルの首都ウランバートルは、都市計画に失敗したせいで渋滞がひどいのです。

尾原 これは、よくあることですね。

田路 渋滞のため、70ある病院に輸血センターから血液を運ぶ時に、救急車が動かないのです。

輸血センターのセンター長が僕の手を握り、ドローンで血液を運びたいと言いました。

モンゴルは3,000mの高地で、冬はマイナス40℃で風が強いです。

右上はウランバートルの上空をドローンが飛んでいるところで、日本だったらレベル4と言われる領域ですが、ウランバートルでは飛ばせるのです。

これを実際始めて、いかに僕らの技術が安定しているかが分かりました。

要は風が強くても。

尾原 ちゃんと荷物が届くということですね。

田路 そうです。

この技術の有効性を日本で証明することは難しかったのですが、ウランバートルで証明して、現地で初めて商業ライセンスを取りました。

この前、3カ月間にわたり、50フライトで血液を運び、178人が輸血を受けました。

僕らがいなかったら、助かっていなかった事例が2人ぐらいあって、国から表彰されました。

▶モンゴル国ウランバートル市で輸血センターと病院間のドローンによる緊急対応の輸血用血液輸送で2名の命が救命(エアロネクスト)

これぐらいリアルにドローンが活躍できるというのも、ウランバートルを選んで良かったなと思うし、この事例を今度逆に日本に持ってくると、日本の航空局も色々考えが変わると思います。

尾原 そうですよね。

田路 はい、ちょうど30分になりました。

尾原 完璧すぎませんか?

(会場笑)

村上 すごい!

ドローンが社会に浸透していない理由は?

梅川 忠典さん(以下、梅川) 少しお聞きしたいのですが、ドローンは昔から話題にされているのに、日本ではあまり社会に浸透していない印象が強いです。

田路さんも2017年からやっていらっしゃるのに、バンバン飛んでいる未来になっていないのは、規制の問題だったのか、それともテクノロジー的にまだ解決しなければいけないところがあるのか、両方ですか?

田路 関係者がいたら怒られそうですが、製造能力、開発能力、設計能力が低いだけです。

僕らの会社がやっていたら量産できるような機体が、大量に作れたかどうかは分かりません。

逆に言うと、僕はそういうことも含めて、自分が自ら製造販売する会社をやっていないというのもあります。

だから、自業自得ではあるのですが、結果的に僕らの技術を活かした機体開発までできていないことと、安定して飛ばないことが問題です。

梅川 なるほど。

尾原 今日は最新テクノロジーのセッションで、スピーカーの皆さんは長期に未来に起きる社会課題を先取りして、その社会課題を解決するために必要な技術は何か、そしてその技術と社会課題をつなげるために、規制をどう乗り越えていくか考えています。

でも技術を開発した後には当然、田路さんの場合、製造と配送という話までつながってくるので、これだけの一連のものを扱えるビジネスは、非常に尊いけれど難しいですよね。

ですが、こうやって未来を確実に手繰り寄せているところが素晴らしいと思います。

そして、高齢化、過疎化、防災の次に来る確実な社会課題は何かと言うと、世界で見れば人口は圧倒的にまだまだ増えていく中で、タンパク質が足りません、ということで…

梅川 いいつなぎ方をしていただいて(笑)。

(一同笑)

(続)

本セッション記事一覧

- 社会を変える最新テクノロジーを語り尽くす135分!

- エアロネクストの特許に見る、ドローン専用機化の未来

- 地域の社会インフラを目指すドローン、規制改革への取り組み

- 「ゲノム編集」への偏見に挑むリージョナルフィッシュ

- 「遺伝子組換え」と「ゲノム編集」の違いを知っていますか?

- 医療分野で臨床が進む「ゲノム編集」、水産業での推進に必要な条件とは

- 「音」で認知症の改善に挑むピクシーダストテクノロジーズ

- 音の刺激で認知機能に改善も? ネックは「ガンマ波」の不快な音

- 企業と提携し、日常音から認知機能ケアができる場を増やす試み

- 企業のAIトランスフォーメーションを支援するGen-AX

- SF思考で未来を先取り、逆算できる人が必要とされる時代【終】

▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

編集チーム:小林 雅/小林 弘美/原口 史帆/浅郷 浩子/戸田 秀成