▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

ICC FUKUOKA 2025のセッション「最新テクノロジートレンド 徹底解説(シーズン8)」、全11回の最終回は、Gen-AX砂金 信一郎さんが、数年以内に日常で使えるAIエージェントが登場すると説明、AIエージェントの定義をアニメや映画で登場したキャラクターに例えて紹介します。結びは尾原 和啓さんによる、これからの時代に求められる人材とは。最後までぜひご覧ください!

ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2025は、2025年9月1日〜9月4日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページをご覧ください。

本セッションのオフィシャルサポーターは EVeM です。

▼

【登壇者情報】

2025年2月17〜20日開催

ICC FUKUOKA 2025

Session 2E

大人の教養シリーズ 人間を理解するとは何か? (シーズン13)

Supported by EVeM

(スピーカー)

田路 圭輔

エアロネクスト

代表取締役CEO

梅川 忠典

リージョナルフィッシュ

代表取締役社長

村上 泰一郎

ピクシーダストテクノロジーズ

代表取締役社長COO

砂金 信一郎

Gen-AX

代表取締役社長 CEO

(モデレーター)

尾原 和啓

IT批評家

▲

▶「最新テクノロジートレンド 徹底解説(シーズン8)」の配信済み記事一覧

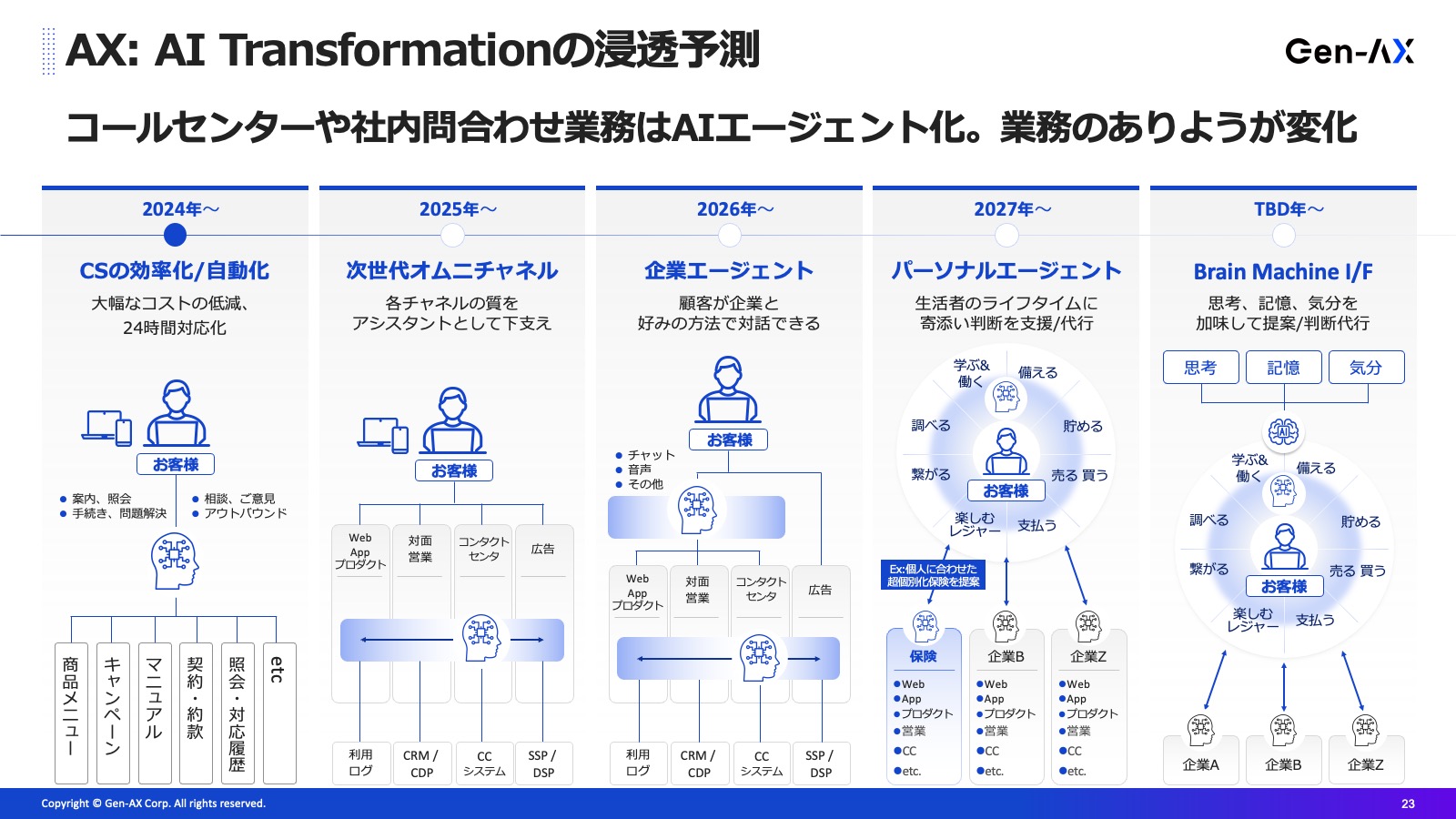

数年以内に日常で使えるAIエージェントが登場する

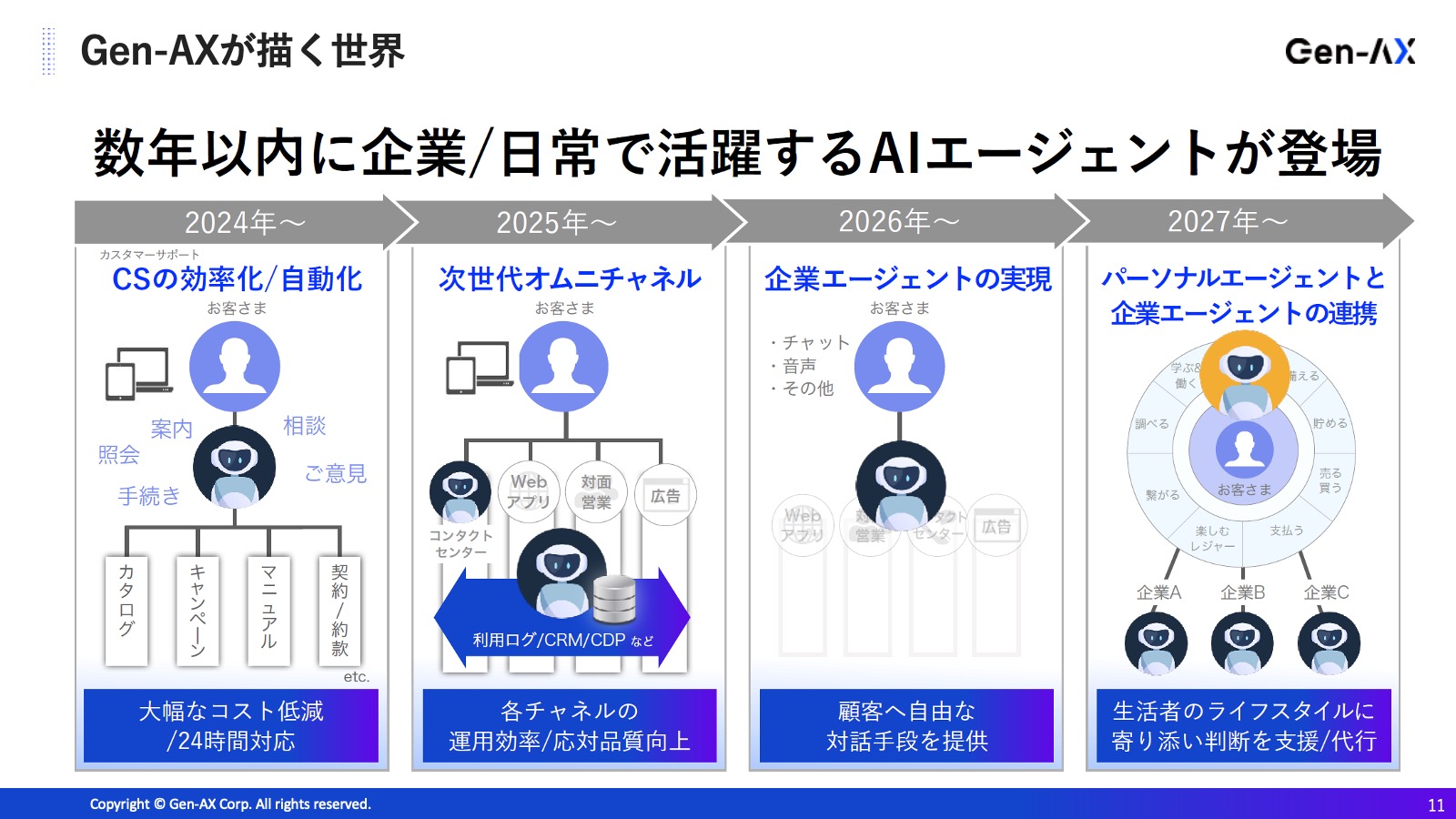

砂金 ここから、今日話に出ている、バックキャストで考えていこうという話題に入っていきたいと思います。

これはだいぶ前に作ったチャートなので、もしかしたら実現はもっと早いかもしれません。

「AIエージェント」は「エージェンティックAI」と言ったほうがいいかもしれません。

これをパーソナルエージェントと、企業側のエージェントと分けて、段階を踏んでいます。

パーソナルエージェントは、その時にどこかの企業が変なデバイスを発表していなければ、今のスマートフォンの延長線上のデバイスの中に、自分専用のエージェントAIが存在して、自分の代わりに色々な手続きややりたいことをやってくれるようになります。

それが、エンドユーザー側にきっと来ます。

その手前の、コールセンターでも店舗でも、ECサイトでも何でもいいのですが、エンドユーザー側(客側)が、AIエージェントで武装されているのに、企業側がいつまでたっても人間オペレーターでコールセンターを運営していていいわけはありません。

不整合になってしまうので、その手前で企業エージェントをぜひ実現したいという人たちが実際に現れ始めています。

ボトルネックは整理されていないデータ

砂金 私たちもその対応に追われていますが、先ほどのCristalの話もあるかもしれませんが、すぐできますかと言われると、できません。

やれるだけの技術はあるかもしれませんが、ボトルネックは整理されていないぐちゃぐちゃの状態のデータです。

それをきちんとAIが学習してお腹を壊さないようにするための整備だけで、1年、2年かかるかもしれません。

尾原 そうですよね。

データはバラバラだし、フォーマットもぐちゃぐちゃだし。

砂金 ファイルサーバーやSharePoint、Boxに、わけが分からずとりあえず放り込んでいる大量のパワーポイントやエクセルがあるとします。

本当に正しいものがどれか、放り込んだ瞬間は覚えているのですが、最終保存版としてAIが学習してよいものと、作りかけのものでボツになったものが、分からなくなっている状態です。

かつ、AIが本当に欲しいのは、そこの過程でどういう変更が行われたかです。

プログラミングのコードでいうと、コミットする時に、diffを取って違いがどこか明確に分かるのでいいのですが、いわゆる企業にある業務文書の大半はそういう管理がされていません。

そういうところを整理しておいたほうがいいですよというように、バックキャストして今何をやらなければいけないかを、色々な会社にお伝えしています。

尾原 このスライドでは2027年というタイミングになっていますが、データの整備以外で言うと、技術的には来年ぐらいにいきそうですものね。

砂金 いきそうです。

パーソナルエージェントのほうは、今後Appleがどうするかは分かりませんが、端末側で動くであろうGPUが組み込まれたiPhone16以降の端末であれば、準備はできています。

先ほど「長期記憶」と言いましたが、LINEヤフーがどうするか問題はあると思いますが、LINE上の会話は暗号化されているので普通にはアクセスできませんが、撮りためた写真なども一応スマートフォンのデバイスの中にはあります。

尾原 しかも、Appleは困ったことに、データがきれいに呼び出せる形でちゃんと整備してためていっていますからね。

砂金 このターンももう1回Appleの勝ちか?となってしまうと、デジタル赤字何兆円と言っている我々は、それでいいのか?みたいなことがあります。

AIエージェントの3つの特徴

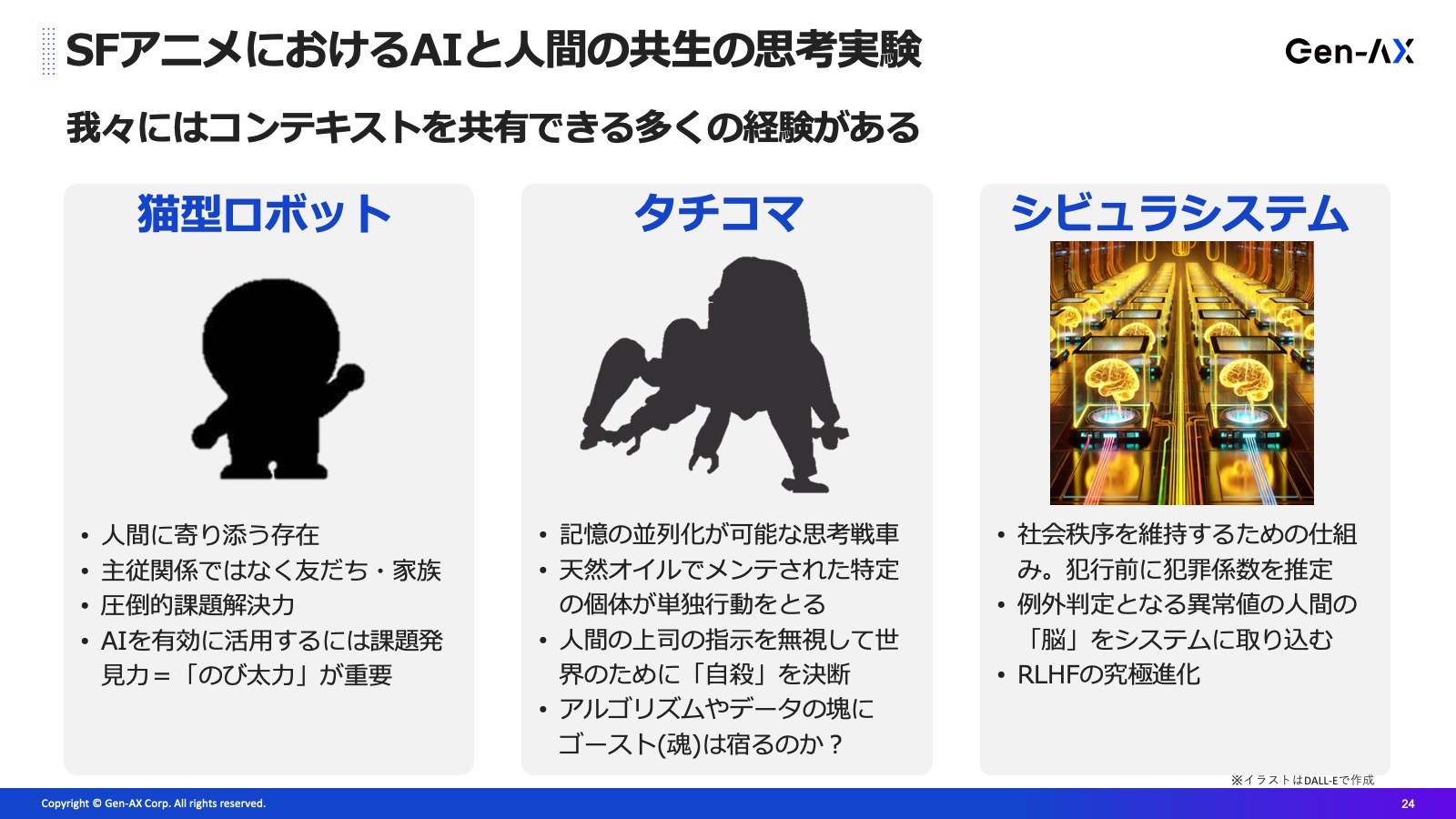

砂金 今日は、せっかく先進的な取り組みを色々な分野でされている方々がいるので、SF思考で考えるのはいかがかと思いまして。

尾原 確かに、バックキャスティングの究極ですよね。

砂金 ここからご説明するAIエージェントの定義は色々です。

ポジショントークを皆さんされているので、これを満たしていればAIエージェントというものは、世の中に定義としては存在していませんが、客観的にはこの3つのようなものだろうと思います。

まず1つ目は、自律的に判断して行動できるもの。これは会場の皆さんが頷くかどうか分かりませんが……この分野の方々であれば一度は履修済みであろう有名なアニメ作品『攻殻機動隊』に、タチコマという思考型戦車が出てきます。

人間が乗ることもできますが、操縦するというよりは、勝手に動いて任務を達成する自律型のロボットとして描かれています。

最後、上官の指示を無視して勝手な行動を取るぐらい自律的に動けるようになるのが、一つ大事なポイントです。

2つ目は、『アイアンマン』の「ジャービス」と「フライデー」と言ってお分かりになるか分かりませんが、主人公のトニー・スタークがこれを作っておけと言うと、すごく複雑怪奇な最新兵器でも、全てのタスクを分解して、製造過程も含めて全てやっておきましたというような超優秀なAIアシスタントがいます。

我々が作っているプロダクトは、世の中に出す商品名は別ですが、開発コード名を、ジャービス、フライデーと言っています。

尾原 かっこいい~。

砂金 私がLINEにいた時やっていたスマートスピーカー「CLOVA」も、ジャービスみたいなものを作りたいよねということで、一番最初は「プロジェクトJ」と言っていました。

だいたいこの分野の人たちは、それっぽい名前にしていますね。

尾原 僕ら007世代は「M」と呼んでしまうのですが。

誰も共感していないですね、はい。

砂金 総合的なタスク管理がちゃんとできて、今のDeep Researchはそれに近いですよね。

尾原 まさにそうですよね、本当に。

砂金 何か「調べておいて」と言ったら、何をしなければいけないか自分で考えて構成して、ちょっと違ったら試行錯誤を繰り返すことができます。

尾原 そうですよね。計画的なプランニングだけでなく、現実的にトラブルがあったら適切に修正までやってくれる自律性があります。

砂金 3つ目は、他の2つより知っている人は少ないと思いますが、『PSYCHO-PASS サイコパス』という日本のアニメーション作品があります。

その中に「シビュラシステム」という、全ての人間社会の治安を統治するスーパーコンピュータみたいなものがあって、シビュラシステムが、「あなたは犯罪者になる確率が高い」と判定すると、犯罪を起こす手前の段階でも、その人は拘束されてしまいます。

その仕組みをチートできる特殊な体質の人々がいて、その人々にシビュラシステムが何をするかというと、脳みそを引っこ抜いてシステムの中に入れ込むという究極のRLHF(※) というか、究極の人間の思考パターンはAI側からすると読めないところがあるのですが、そのノイズをひたすら集めて学習し続けようとします。

そういうことを描いた作品です。

▶編集注:RLHFとは、Reinforcement Learning from Human Feedback(人間のフィードバックによる強化学習)のこと。

自律的に判断・行動できること、タスク管理ができること、あと大事なのは、作り上げた瞬間だけではなくて継続的に改善して、より良い性能を出していけるようなものがAIエージェントだと我々は思っていて、それを作っています。

基盤モデルの開発戦略

砂金 先ほど、色々な分野のお話を聞きました。

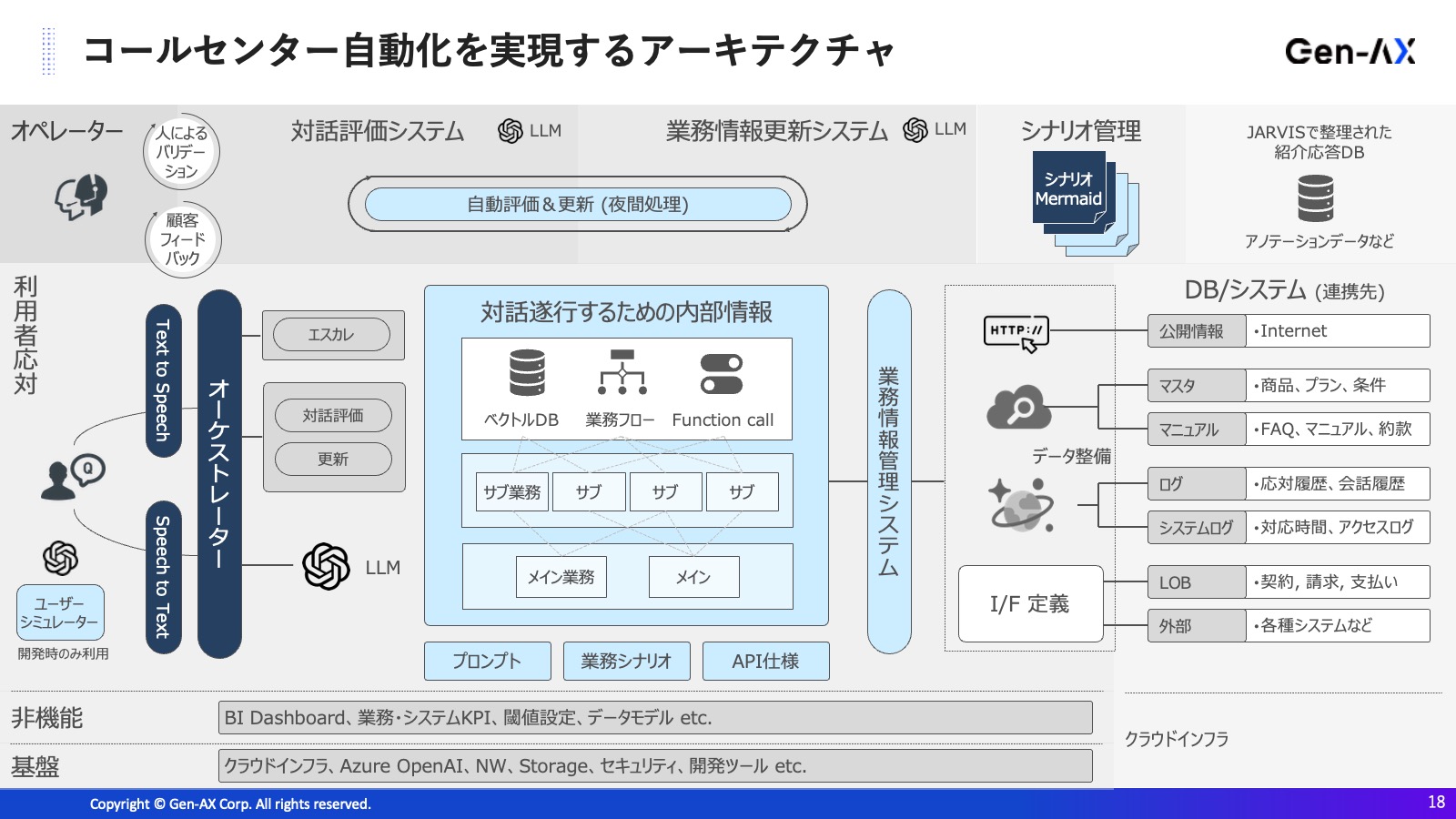

すごくビジーなチャートで申し訳ないのですが、我々Gen-AXがどのような思いで、この生成AIの事業なるものに取り組んでいるかについてお話しします。

今ある世の中で普通にオープンに使えるオープンな「ソース」というよりは、AIの領域で「ウェイト」と言ったりしますが、オープンなウェイトで、あるいはもう少し言うと、コモディティとしてもう使えるもの、あるいはこのグレーのゾーンは、細かく書いてありますが、GPT-4と張り合うぐらいなものをもう1回自分で作りますかと言われると、そこは競争領域ではなくて、すでにあるものを使えばいいのです。

それを使ってエージェンティックAIを作ろうとすると、その上のレイヤー、ミドルウェアのようなものが必要で、今difyとか使われている方が多いですよね。

プログラミングでやろうとすると、LangChain系の色々な仕組みがあるのですが、ここは上手くいけば、その世界を席巻するようなdifyのようなものが、ホリゾンタルに作れる可能性があるかもしれません。

▶LangChainとは?メリット・機能・始め方・活用事例・他LLMフレームワークとの比較徹底解説!(AI Market)

その上にビジネスアプリケーション、バーティカルなアプリケーションがあって、さらにその上にテストデータみたいなものがあります。

下の領域はもう競争領域ではないというか、もうコモディティとして、お金を払えばみんながそれを使えて、それを使ったことで差別化要因にはなりません。

尾原 そうですね。

プロダクトの差別化

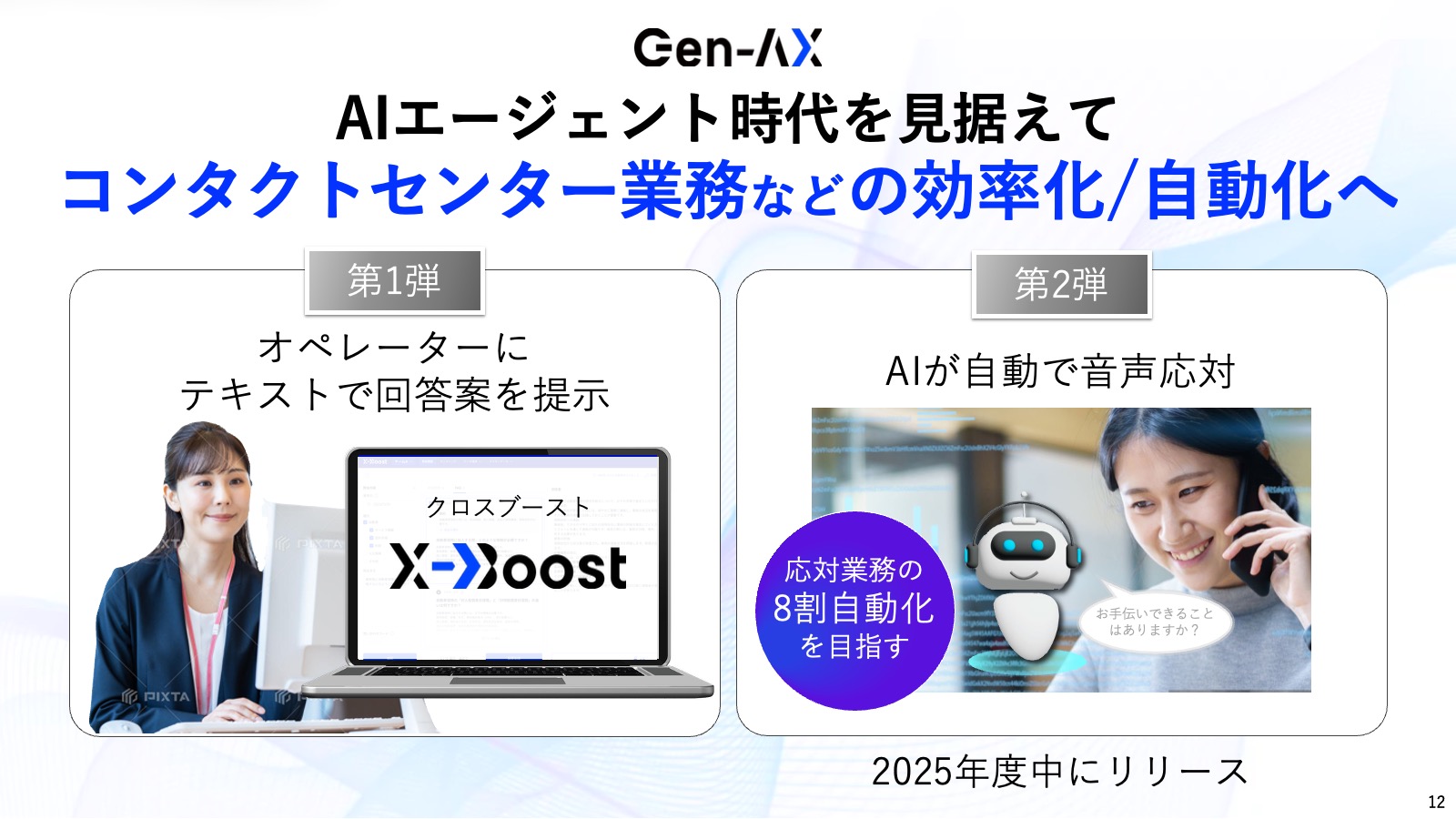

砂金 では、どこできちんと作っていくのかというと、この後ちょっとだけお話ししますが、コンタクトセンター向けの業務変革の仕組みを作っています。

タスクオリエンテッドなダイアログのアプリケーション、生成AIに全部任せるのではなくて、目的を完遂するために、ちゃんとワークフロー制御もできるようなAIのアプリケーション部分は他社で作っておらず我々だけなので、そこは差別化であると言えます。

加えて、上を囲っていないですが、チューニングやテストのために使えるデータセットをちゃんと持っているかどうかが、AIの事業をやる時に非常に難しいところです。

尾原 そうなのですよね。

砂金 各社向けにカスタマイズしたとします。

工夫を加えたプロンプトが出来上がった、それは我々のIPなのかお客さん側に納品したものなのか、区分けが結構グレーゾーンですが、それをできるだけ多く確保していると、競争力があります。

一見、生成AIは華々しくて、投資がすごくされて盛り上がっていそうですよね。

ただ、ここでスタートアップとしてビジネスをしようとすると、参入できるところは、実は塗り絵の中ではそんなに多くなくて、差別化されないプロダクトだったらいくらでも作れますが、ここの技術で勝っていくのは、なかなか難しいところです。

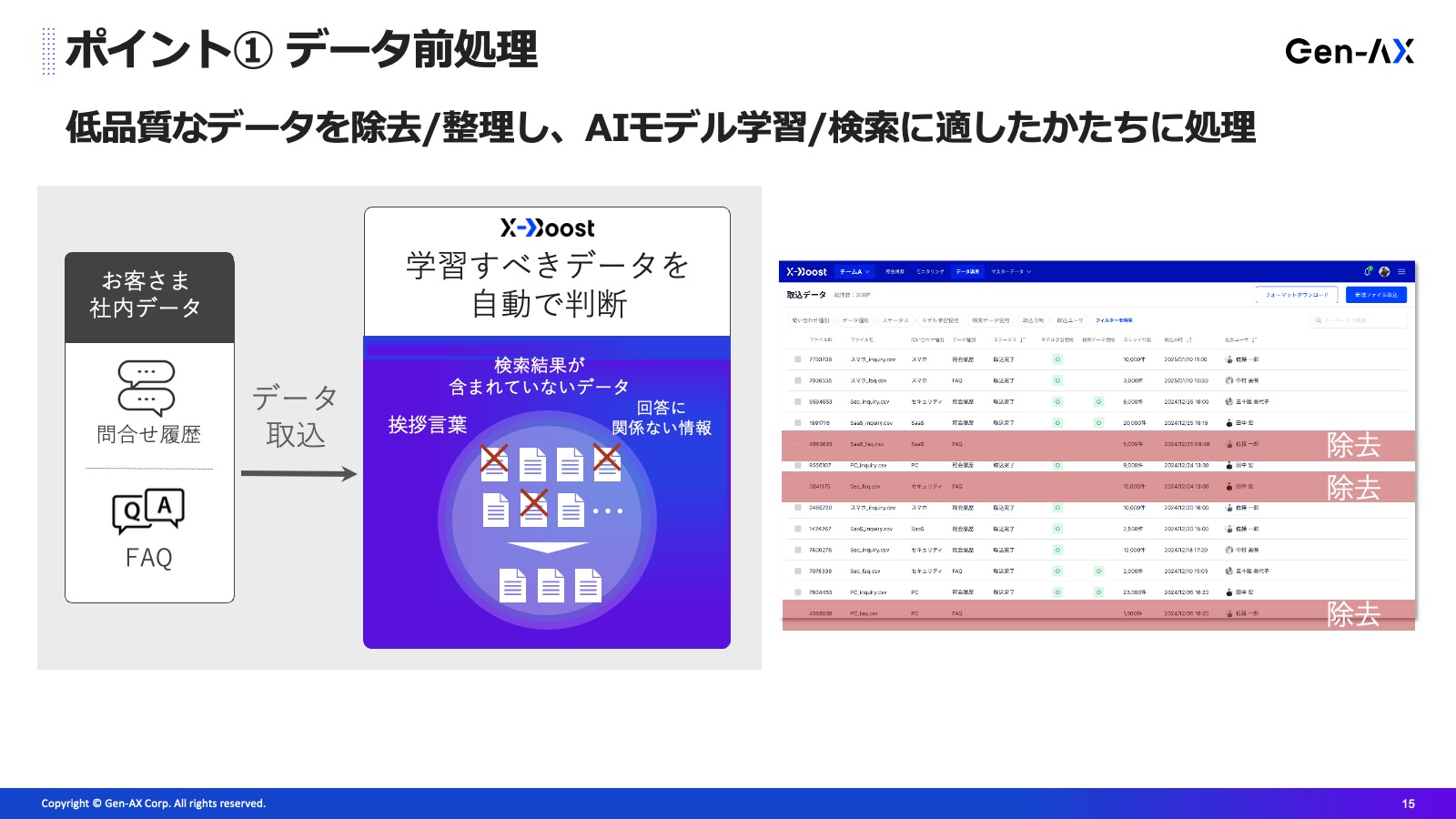

我々は、そこの中でデータをきれいにして集めていくプロダクトを作っています。

Embeddingモデルの活用

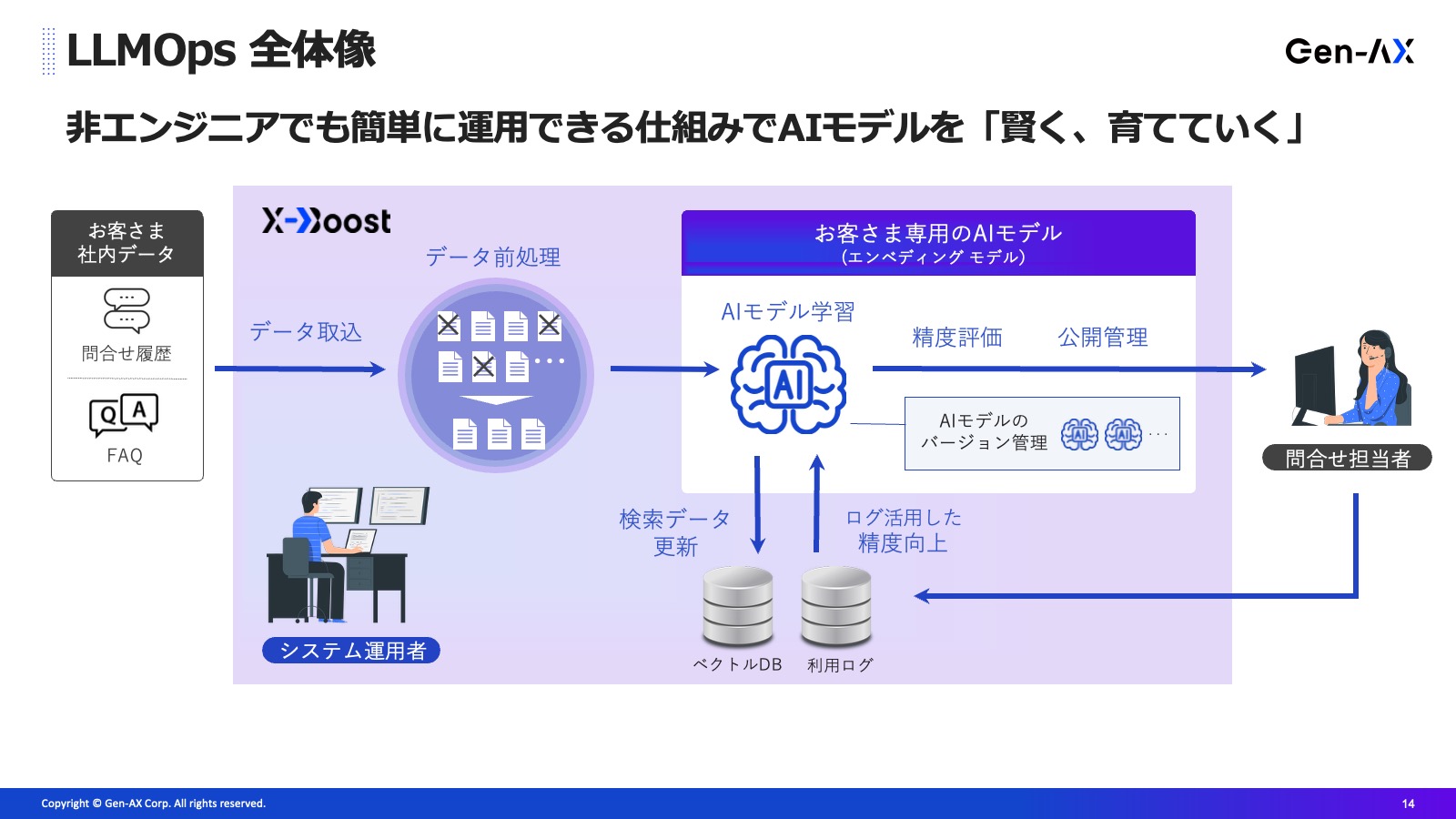

砂金 今日はこのあたりの話はあまりするつもりはないのですが、1つ大事な、AIに学習させる時に、どういうプロセスを回すかだけお話しします。

今はまだCristalのような環境がないので、巨大なパラメータサイズの基盤モデル全体を強化学習、ファインチューニングするのは、コスパが合わなくて、なかなか現実的ではありません。

その手前の、自然言語をAIが分かるベクトルデータに変換するモジュールに、Embeddingモデルがあります。

Embeddingモデルをきちんとチューニングしてあげれば、人間が業務の中で使っている言葉が分かるようになります。

インターネット上のそこらにあるデータであれば、OpenAIやGoogleやMetaが頑張ってくれるからいいのですが、社内にある三文字略号は、正式名称はこれで、商品名はこれで、組織名はこれでと、色々なものがあると思います。

そういう社内知識みたいなものを整理整頓するためには、Embeddingモデルをチューニングすると、すごく効くのですね。

それは、現場の人たちのノウハウ、アイディア、暗黙知を集めながら、そのループの中で実現することが非常に大事で、毎回テスト要員、アノテーション要員を集めてやると、現場の知識がないIT屋の思い込みの知識でアノテーションをするので、ろくな結果になりません。

尾原 そうですね(笑)。

砂金 現場の方々に、このツールを使っていると便利だ、自分の仕事が楽になったと思っていただきつつ、裏側では必要なデータを集めるというのを、一緒にやろうとしています。

尾原 なるほど、ツールとしてデータがいいように入っていくということですね。

砂金 AIの学習データを事前学習からやったことがあるとか、ファインチューニングをしっかりやったことがあるという人は世の中にあまりいないし、かつそういう人を増やすのは時間がかかります。

そうすると、我々の言語処理のエンジニアがやっている作業をパッケージングして、こういうデータセットだったら、ここはノイズ除去したほうがいい、これは正規化したほうがいいとか、普段手作業でやっているところを自動化する部分を組み込み、エンドユーザー企業側で使えるようにしました。

これを、コンタクトセンターで使えるような仕組みにだんだんと発展させていくことが、やりたいことです。

AIが理解しやすいデータ作り

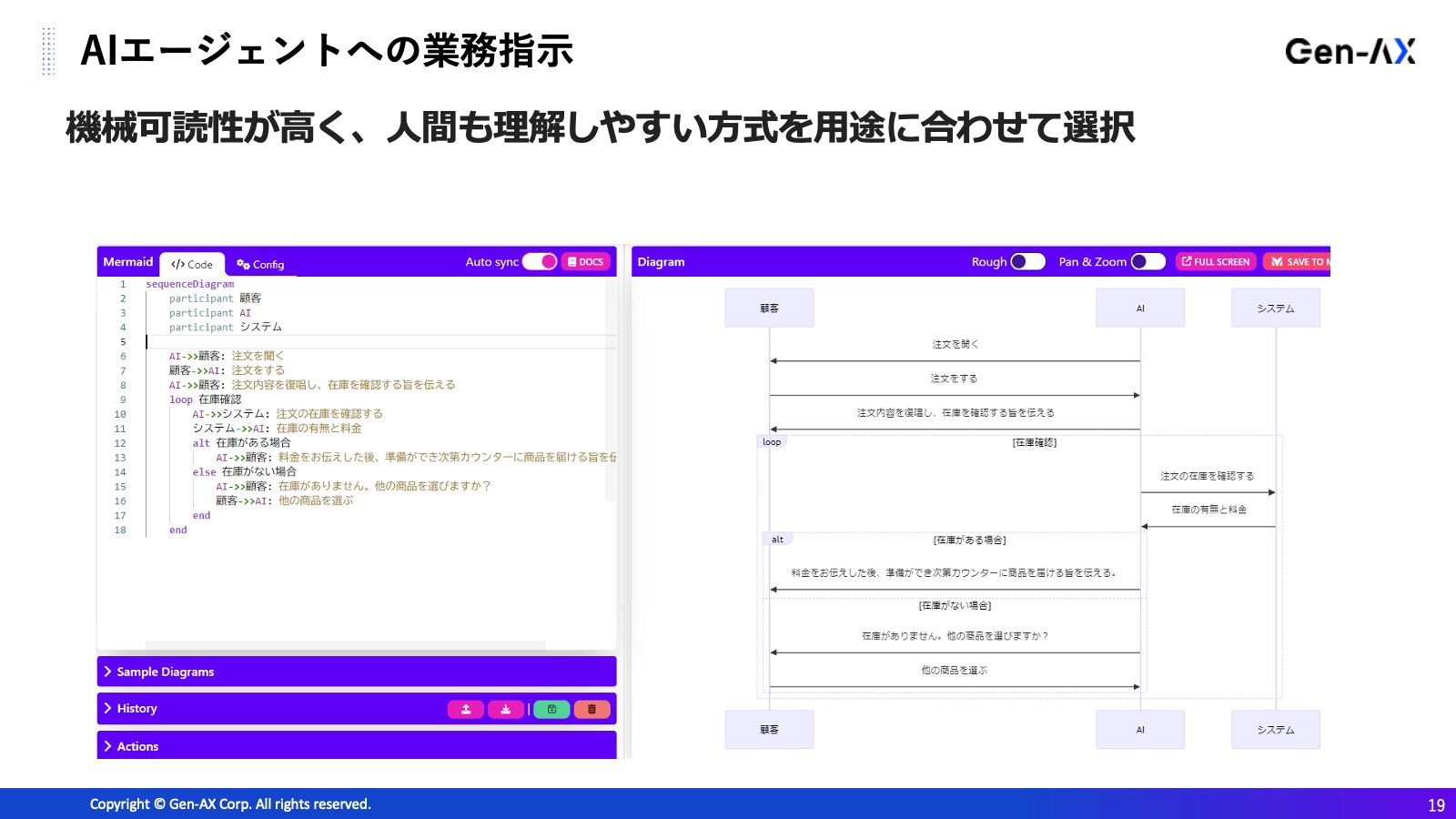

砂金 その中で、AIに対して、皆さんが人間としてもう少し優しくなっていただきたいと思うことがあります。

右側が人間が読みやすいシーケンスですが、これはAIにとっては嫌なのです。

これが図表で来たりすると最低で、左側は機械可読性が高い、マーメイド記法というやり方です。

同じものを表していても、人間に最適化した情報ではなく、AIが誤解なく理解できるような情報を生み出す作業を、これからの業務ではやっていこうねということです。

尾原 AIに優しい言葉で話せる人のほうが成長するし、企業であれば売上が伸びる時代ですね。

砂金 ソフトバンクは良い例で、孫さんがAIで自動化しろと言っているのだったら、今から人間向けの文書を作っても、それは負債でしかないじゃないですか。

ですから、AIが理解しやすいようなデータをどう作ればよいか、色々試行錯誤しながらやっています。

良質な作品の中で社会思考実験は行われている

砂金 先ほどのAIエージェント化はきっと来るので、その手前でどうしなければいけないかというのが、生成AI業界の中で頑張る我々ソフトバンクグループ及びGen-AXとしての立ち位置です。

将来的にこういう浸透の仕方をするだろう、そのためには何年頃に目標設定をしてと、そこからバックキャストでやるべきことを解いていくやり方をしています。

ここは先ほどの話を含めて、思考実験的にできることもあります。

『アイアンマン』を外して『ドラえもん』を入れていますが、ネコ型ロボットがなぜか家にいて、指示されて動く掃除機のルンバではなく、なぜか友達で、課題解決をしてくれ、寄り添いをしてくれます。

のび太君の家にドラえもんがいる絵姿を僕たちは思い描けるし、タチコマのように自動で色々考えてくれるAIエージェント、AIロボットみたいなものが、どのように振る舞い、どのような事件が起こるのかは、『攻殻機動隊』の作品の中で描かれています。

村上さんのガンマ波の話で面白いと思ったのは、この作品の中に「電脳硬化症」という病気が出てきて、脳みそを「電脳」と言ってロボット化すると、不思議な現象により電脳硬化症が発生して、アルツハイマー型認知症のようなものに陥ります。

それを解決できるワクチンをどうやって作るのかという事件が起こるのですが、サイボーグ化されたものや自律的に動くロボットが世の中に配備された時に、どういう悪いことをしようとする奴らがいて、それをどうやって解決したのかという社会思考実験のようなものを、我々はもう3周ぐらいやっているのです。

シビュラシステムがまさにそうですが、「本当にAIに管理されるような世の中って良いのですか?」という問いとしては、非常に秀逸だなと思います。

もしここがイタリアだったら、オペラ鑑賞して芸術レベルを上げましょうかもしれないですが、我々は日本人として、こういった良質な作品を見ることによってSF思考を先取りして、そこからバックキャストでどうやったらこういう世の中の未来が動かせるのかを、ハイコンテクストに議論できる稀有な人種というか国家です。

その強みを、ぜひ活かしていけるといいのではないかなと思いました。

これからの時代、求められる人材とは

尾原 そうですよね。

実は今日のセッションの内容が、奇しくも全部合わさっているSFがあります。

アーサー・C・クラーク(1917~2018)の『地球幼年期の終わり』を読んだ方はいますか?

異星人がハイパー文明を持ってきて、病や食料といったあらゆる問題を解決してくれた時に、我々は異星人に支配されているけれどもどうか?みたいな話があります。

実は、AIがもうそこのステージに来ているということだと思うのです。

でも、もっと大事なことは、SFは50年先や100年先を見るのですが、社会課題は20年先や30年先の大きなマーケットになる課題を、最も正確に予測できる分野です。

かつテクノロジーというものが、今やインターネットや論文システムなど、色々なもののおかげで、今ここに登壇している方々は理系の専門教育を受けたわけではないのに、社会課題に根ざす技術が何年後に来るかは不確定かもしれないけれど、多分来るであろう技術をアドレスする力をすごく持てるようになってきています。

さらに困ったことに、AIがそれを前倒ししてくれるのですよ。

ということは、今までは「ソーシャルインパクト系×テクノロジーは、20年かかるのでしょう?」と言っていたものが、もしかしたら5年で済むかもしれない時代に今なっています。

そうなった時に、僕たちは「最新テクノロジーだから、技術者の人でしょ?」ではなくて、むしろ最新テクノロジーだからこそ、経営を分かっている人、市場を一緒に作ろうという人が大事な時代になっているのかなというのが、今日思ったことです。

今日は135分の長時間、本当に皆さん、ありがとうございました。

最後にぜひ皆さん、お疲れかと思いますが、全員起立で拍手で終わりたいと思います。

ありがとうございました。

(終)

本セッション記事一覧

- 社会を変える最新テクノロジーを語り尽くす135分!

- エアロネクストの特許に見る、ドローン専用機化の未来

- 地域の社会インフラを目指すドローン、規制改革への取り組み

- 「ゲノム編集」への偏見に挑むリージョナルフィッシュ

- 「遺伝子組換え」と「ゲノム編集」の違いを知っていますか?

- 医療分野で臨床が進む「ゲノム編集」、水産業での推進に必要な条件とは

- 「音」で認知症の改善に挑むピクシーダストテクノロジーズ

- 音の刺激で認知機能に改善も? ネックは「ガンマ波」の不快な音

- 企業と提携し、日常音から認知機能ケアができる場を増やす試み

- 企業のAIトランスフォーメーションを支援するGen-AX

- SF思考で未来を先取り、逆算できる人が必要とされる時代【終】

▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

編集チーム:小林 雅/小林 弘美/原口 史帆/浅郷 浩子/戸田 秀成