▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

ICC FUKUOKA 2025のセッション「最新テクノロジートレンド 徹底解説(シーズン8)」、全11回の⑤は、実は理系でなく文系だというリージョナルフィッシュ 梅川 忠典さんが、DNAの定義を音符や楽譜に置き換えてわかりやすく説明。ゲノム編集と遺伝子組み換えの大きな違いと、3.8億塩基から4塩基のみを正確に切り抜く自社のゲノム編集技術について解説します。ぜひご覧ください!

ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2025は、2025年9月1日〜9月4日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページをご覧ください。

本セッションのオフィシャルサポーターは EVeM です。

▼

【登壇者情報】

2025年2月17〜20日開催

ICC FUKUOKA 2025

Session 2E

大人の教養シリーズ 人間を理解するとは何か? (シーズン13)

Supported by EVeM

(スピーカー)

田路 圭輔

エアロネクスト

代表取締役CEO

梅川 忠典

リージョナルフィッシュ

代表取締役社長

村上 泰一郎

ピクシーダストテクノロジーズ

代表取締役社長COO

砂金 信一郎

Gen-AX

代表取締役社長 CEO

(モデレーター)

尾原 和啓

IT批評家

▲

▶「最新テクノロジートレンド 徹底解説(シーズン8)」の配信済み記事一覧

DNAを音符に例えると

梅川 僕は文系なのですが、会場には文系の方や、この分野が専門でない方、生物学を学んでいない方もいると思うので、DNAの定義についてお話しします。

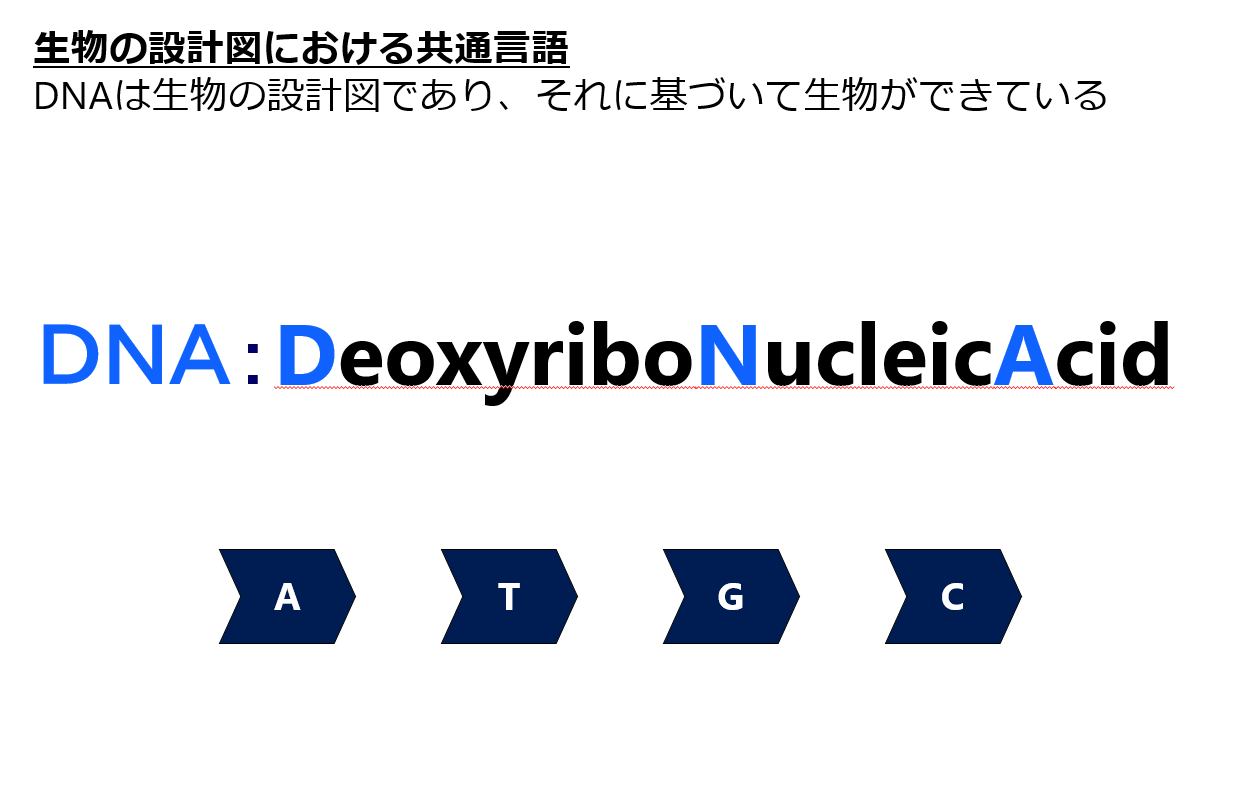

DNAとは、何だったのか。

A、T、G、Cという4文字なのですよ。

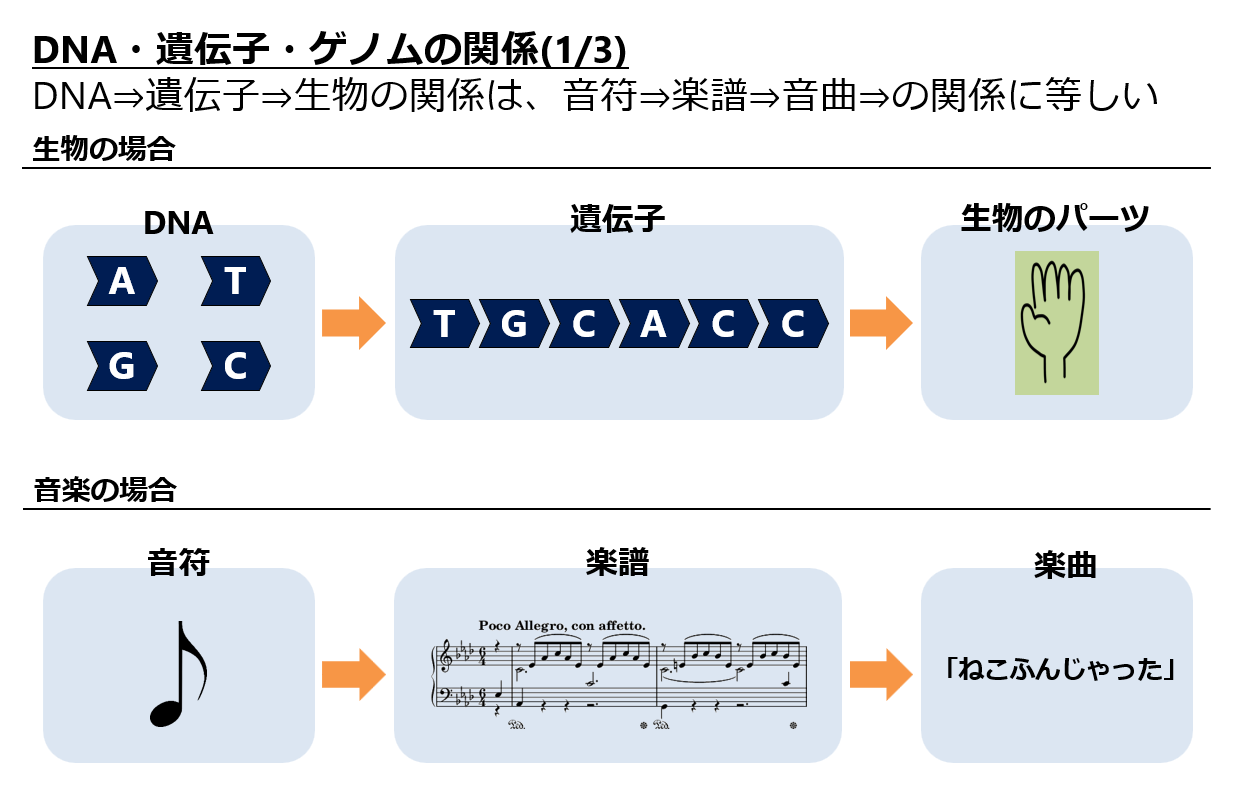

この文字自体にはあまり意味はなくて、音符みたいなもので、ボンと音が鳴るみたいなものです。

でも、これが例えば「TGCACC」のような感じでどんどん並ぶと、コードを書くように遺伝子という意味を持つ塊になって、それがタンパク質に翻訳されると、手になりましたというような、そういう関係なのです。

DNAや遺伝子という言葉の定義が頭の中でごちゃっとしている人がいますが、音符、すなわちDNAを並べて楽譜、すなわち遺伝子となり、これを奏でていると生物のパーツ、『ねこふんじゃった』がかかる、という関係です。

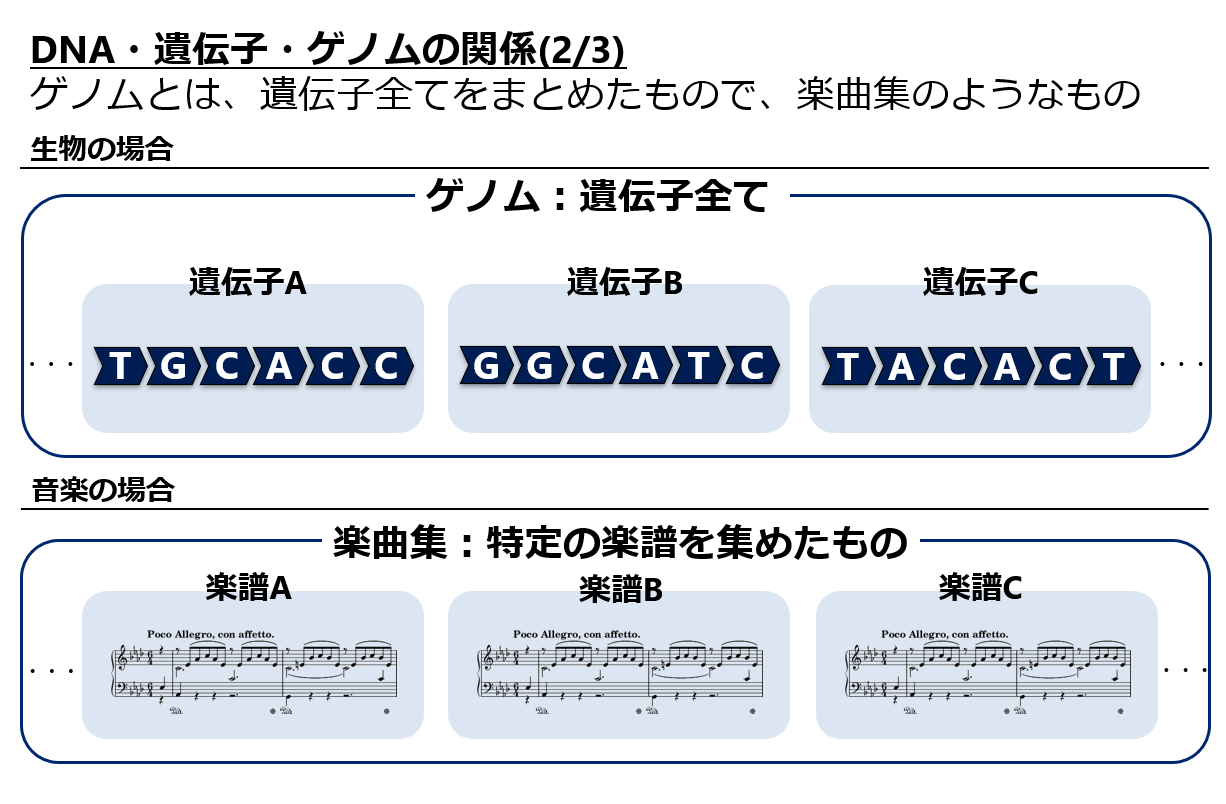

我々は単一の遺伝子からできているわけではなくて、手の遺伝子もあれば目の遺伝子もあれば口の遺伝子もありますよね。

という形で、25,000の遺伝子の連なりによって、我々ができており、

その遺伝情報の全てのことを「ゲノム」と呼びます。

楽譜がA、B、Cあって、集めて楽曲集にしたものが「ゲノム」なのです。

これが、DNAと遺伝子とゲノムの関係です。

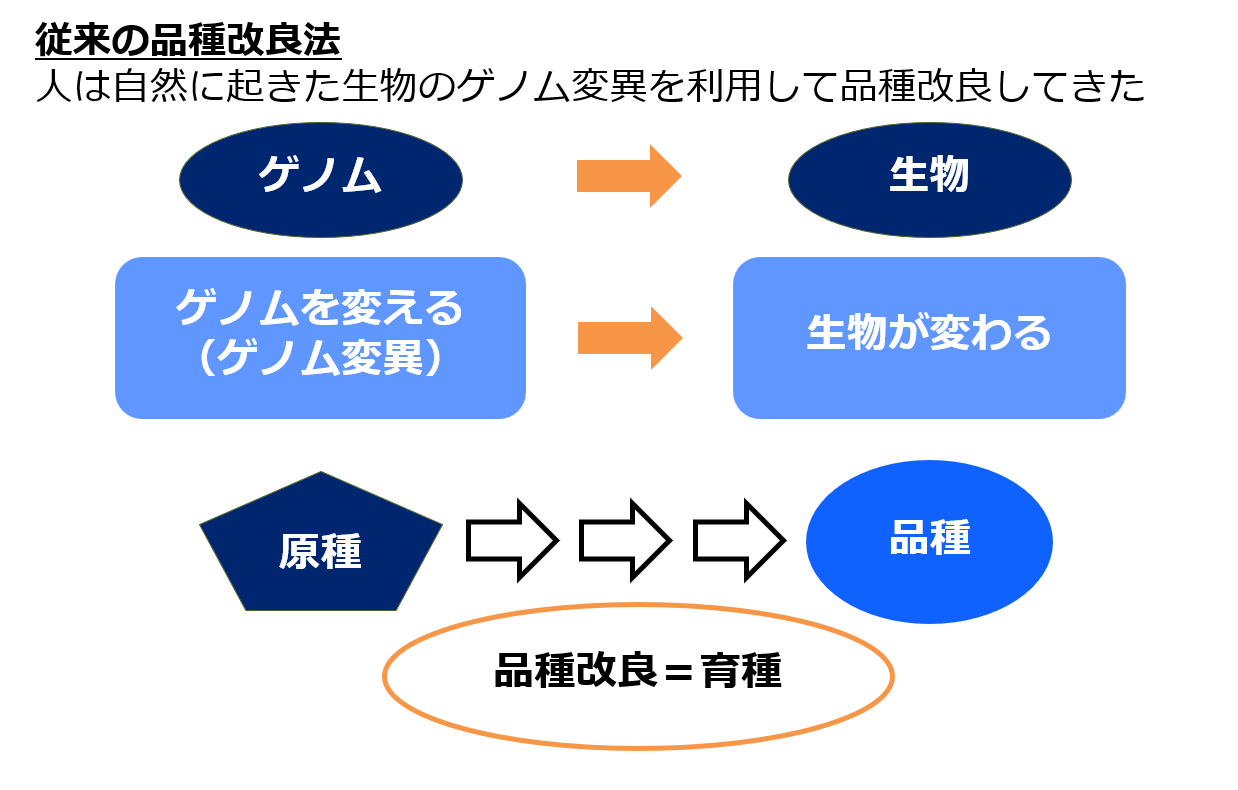

突然変異で種のないバナナが誕生

梅川 ゲノム編集と言うと、ちょっと怖そうに思うじゃないですか。

でも、そもそもゲノムは、生物の設計図です。

これが変わる時に、生物が変わるのです。

原種のバナナは種だらけで、そんなバナナを食べていませんよね。

突然変異で種がないキャベンディッシュ種というバナナが生まれたのですよ。

▶バナナの植物学(バナナ大学)

尾原 へえー。

梅川 原種よりも種のないバナナのほうが良いから、これにしようということで、次の親にしようとしました。

尾原 はー、それを広げたのですね。

梅川 それが原種から品種を作る行為です。

尾原 なるほど。

梅川 これこそが品種改良と言われるもので、専門用語では「育種」と呼びます。

これは、ゲノムが変わっていたのですよ。

村上 素人の質問ですが、種がないのにどうやって育ったのですか?

梅川 株分けや接ぎ木という技術があります。

尾原 あー、種がないけれど、接ぎ木で次々残して広げていくのですね。

梅川 そうです。

村上 なるほど、それはそうですね、確かに。

梅川 九州の知覧茶も宇治抹茶も静岡のお茶も、実はやぶきたという品種のクローンです。

尾原 へえ!

村上 面白い!

梅川 このような感じで、ゲノムをいじっていったのが、そもそもの品種改良でした。

異なる生物の遺伝子を加える「遺伝子組換え」

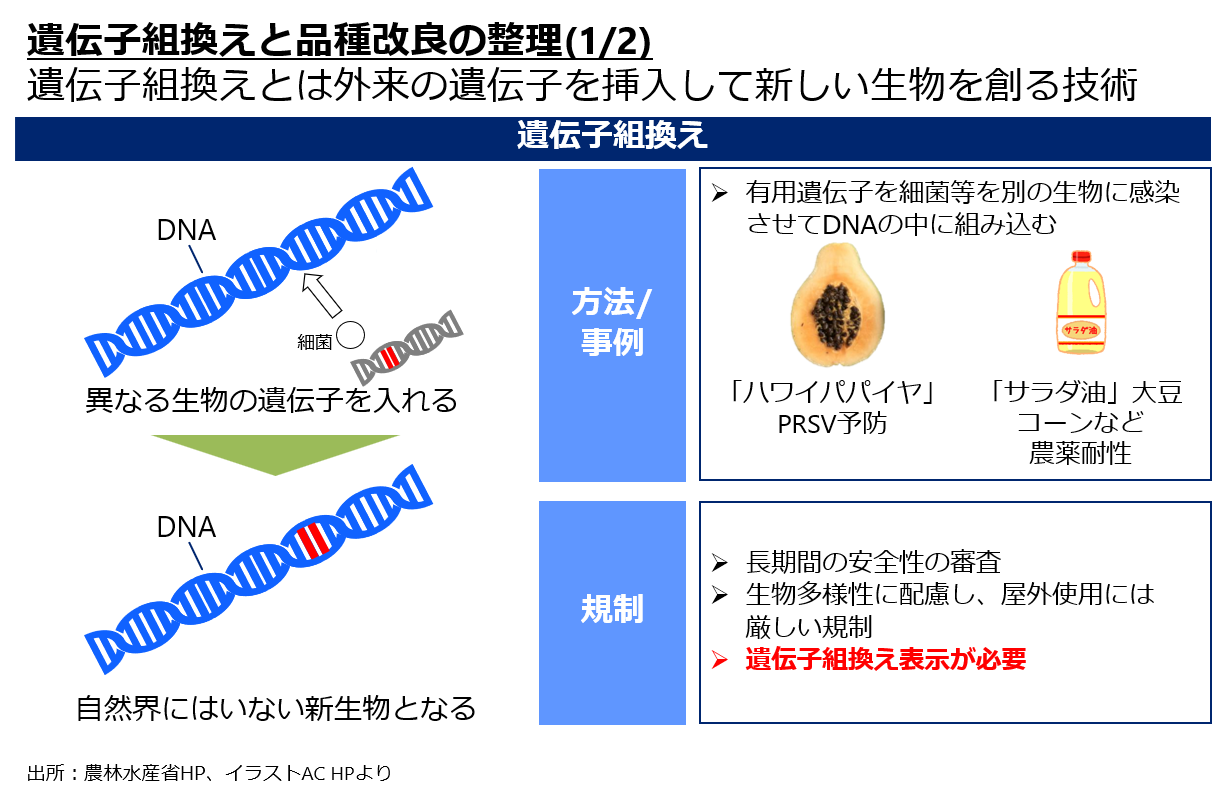

梅川 次に、遺伝子組換えについて、ちゃんと説明しておきたいと思います。

(ゲノム編集のことを)「遺伝子組換えではないのか?」と言う人がいるのですが、では、遺伝子組換えについて説明できますでしょうか?

僕はこの事業を始めるまで、説明できませんでした。

ある生物に別の生物の遺伝子を入れて、自然界では通常、生まれないものを作る技術です。

尾原 そうですね。

知らずに食べている遺伝子組換え食品

梅川 我々が勘違いしていることがあって、我々が食べているものが安全だと思っていることです。

安全性の確認なんて、されていないのです。

だから食あたりを起こしたりしますし、Aの畑とBの畑で、大根の成分が変わっているのです。

尾原 完全に一致するものなんてないですからね。

梅川 そうです。

成分検査など安全性の検査は行っていないのですが、安全性の根拠になっているのが食歴です。

今まで食べてきたから大丈夫ということです。

人間が創り出した遺伝子組換え食品は、食歴がないから長期間の安全性の審査が必要だし、屋外で飼育して何が起こるか分からないから規制したり、「遺伝子組換え」と表示したりすることになりました。

尾原 そうですね。あと、「遺伝子組換え」という言葉に、若干の恐怖感がね。

梅川 おっしゃる通りです。ただ、僕たちは食べているのです。

飲食店は表示の義務がないし、抽出物になったら表示の義務がなくなります。

サラダ油は遺伝子組換えの大豆や菜種油から作られていて、抽出物になるので遺伝子組換えとは書かず「菜種油(国内製造)」でOKになるみたいな話があります。

僕たちはサラダ油を摂取している限りにおいて、遺伝子組換え食品を食べているのですが、そこに気がついていないだけなのです。

尾原 結果として、何かが起こった事例は、今までないですか?

梅川 今のところ健康被害は起こっていません。

この30年間で200種以上の遺伝子組換え食品が出ましたが、健康被害は起こっていないと言われています。

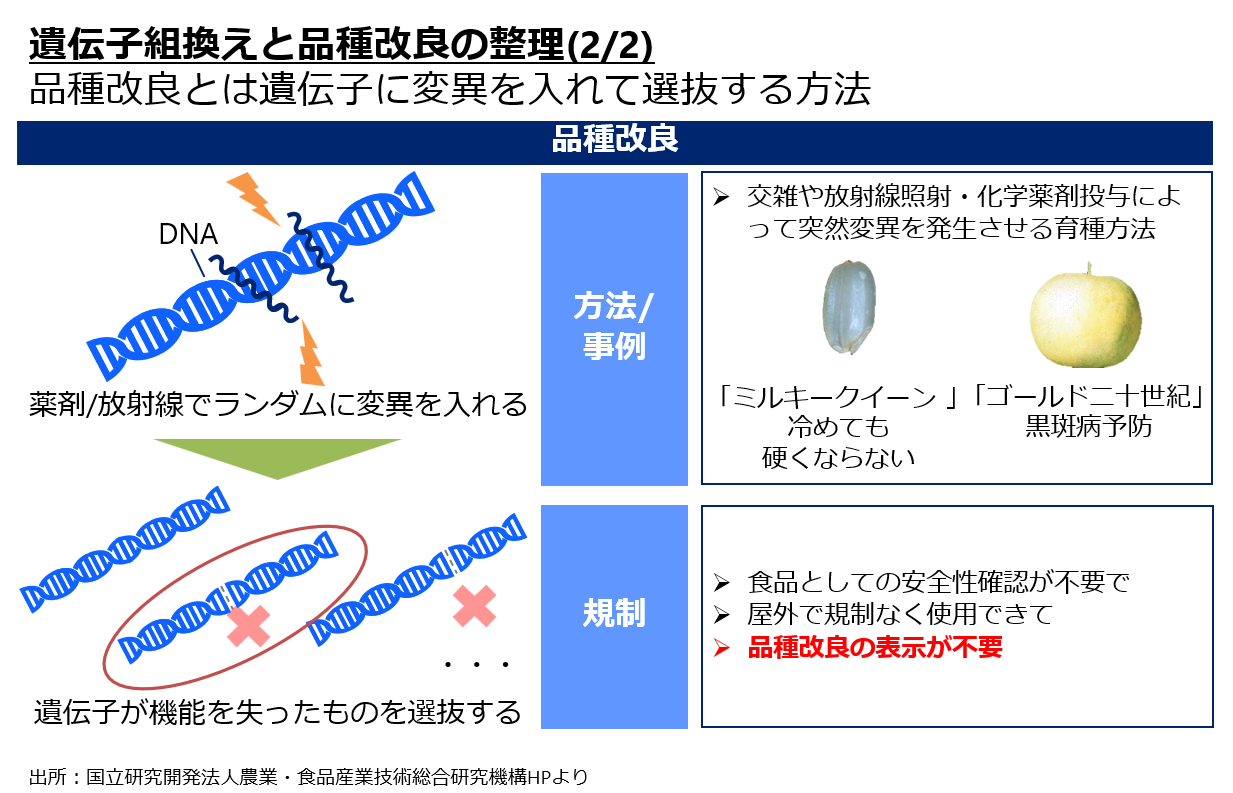

遺伝子に変異を入れて選抜する「品種改良」

梅川 品種改良はと言うのを説明します。メンデルの法則のように掛け合わせを行っているのがメインだったのですが、1万年もやったら遺伝子の変化が少なくなっていきます。

そこで、薬剤や放射線をランダムに当てて、遺伝子を切るやり方をしていて、上手く切れたら抜き出します。

お米は冷蔵庫に入れて冷やご飯になると、硬くなりますよね。

でも、今コンビニで売られている、冷蔵されているおにぎりは柔らかいですよね。

硬くなるのは、冷めるとでんぷんが固まるアミロースという成分が出るからですが、そのアミロースが出る遺伝子を薬剤によって変えたことによって、ミルキークイーンという米は、冷めてもモチモチしているのです。

尾原 はー。

梅川 ナシも黒斑病という病気があったのですが、この病気の原因となる遺伝子を、放射線によって切ったことで、病気に強いゴールド二十世紀というナシが生まれたのです。

こういう遺伝子が切れる現象は、自然界でも起こり得ます。

なぜなら太陽光は放射線ですから。

尾原 そうですよね。

梅川 遺伝子が切れることは、自然界でも起こり得るものなので、今まで食べてきたものと一緒との認識で、食歴があるから安全性の確認が不要で、屋外で飼育もできて、品種改良の表示も不要にしましょうというのが、この品種改良です。

尾原 へえ。

梅川 もし表示の義務があったなら、「放射線育種」とシールが貼られると思うのですが、抵抗感がありますよね。

このように、我々は品種改良を知らないのです。その前提で、いきなりゲノム編集と聞くと抵抗感が生まれてしまいます。

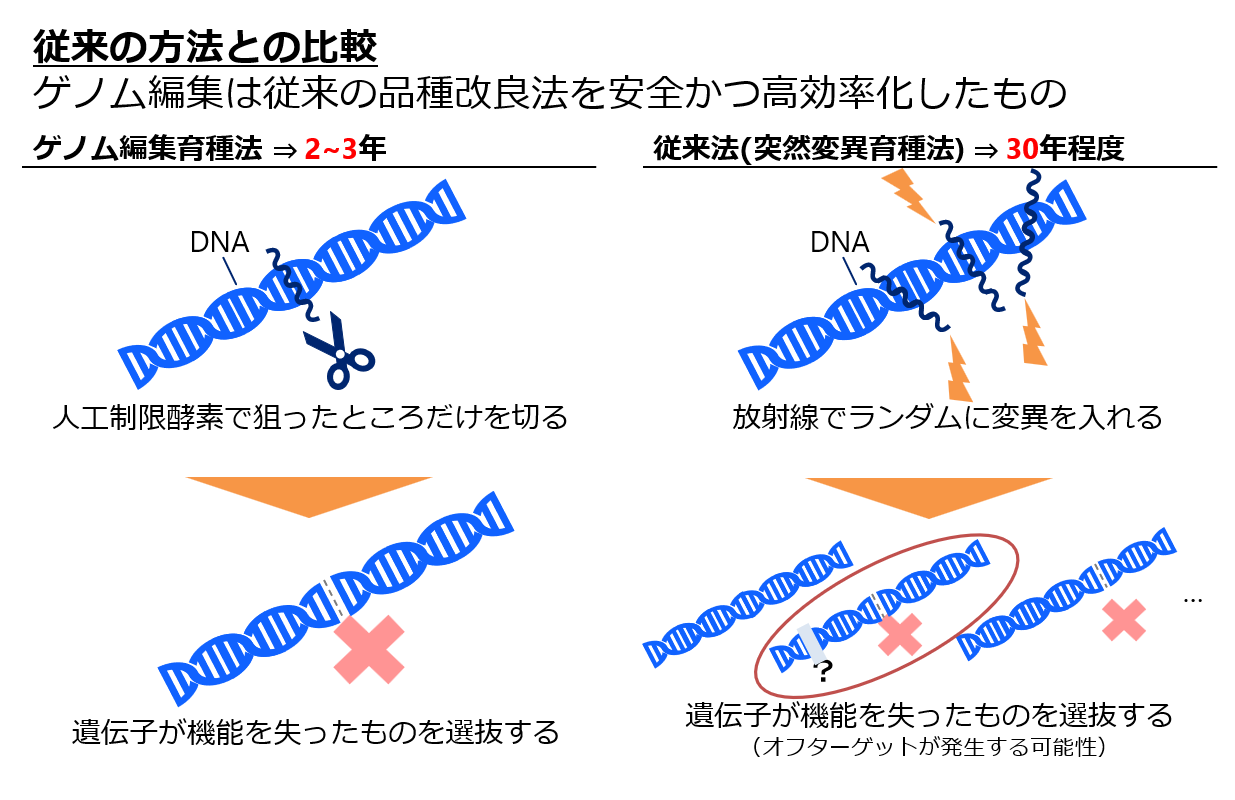

3.8億塩基から4塩基のみ正確に切り抜き

梅川 僕たちのゲノム編集の方法は、狙ったところを超正確にバチッと切り取りにいく方法です。

従来の方法では、「放射線、ランダムに当たれ」とやるわけです。

先ほどのトラフグに関して言うと、食欲を抑える遺伝子を壊すことによって、バクバク食べて早く大きくなるというシンプルなものです。

尾原 はー。僕は、遺伝子操作で食欲を壊されているのですかね。

(一同笑)

梅川 食欲が壊されているところは、4塩基です。

尾原 へえ、たったの?

梅川 3.8億塩基のうちの4塩基を、僕たちは正確に切り抜いたのです。

これを従来の手法で、ランダムに当てて作れますかというとかなり時間がかかってしまいます。

もう一つ、時々問題になったりするのが、「狙っていないところを切ってしまう現象(オフターゲット)」です。人間応用とは異なり、僕たちは魚を対象にしているので、オフターゲットが起こったら、それを親にしなければいいだけなので、実装できました。

尾原 確かに。

梅川 ただ、従来の手法では、ランダムに放射線を当てると、別の部分を切っている可能性が高くなります。

よく分からない特性になったものの交配を繰り返して、オフターゲットになっているものを除いていく作業が必要なので、従来の手法では30年近くかかりました。

それを狙って一発でできるので、2〜3年で育種できるのが、この技術です。

成長性が1.9倍になることで飼料は4割減

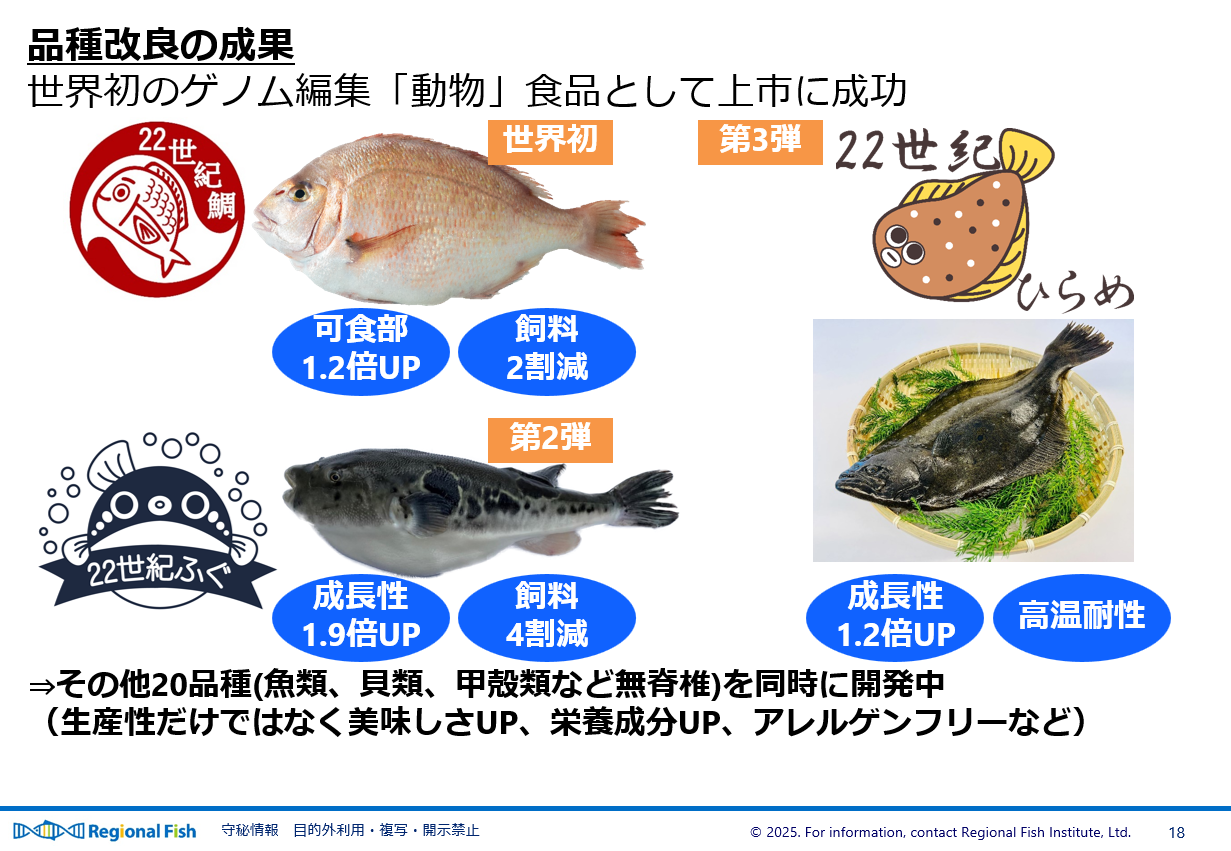

梅川 僕たちは可食部が大きいマダイにするため、肉をつけすぎないように抑制している遺伝子を壊すことによって、1.2倍肉がつくようにしました。

ちょっと小顔っぽくなっていると思います。

そして、効率的に肉をつくるようになるので、同じ大きさに育つまでの飼料の量が2割少なくて済むようになりました。

成長性を1.9倍にしたトラフグは、出荷までの期間が短くなることで、飼料の量が4割減りました。

タンパク質クライシス(不足)の根本的な原因はタンパク質となる動物の飼料が足りなくなることであり、飼料の量をいかに減らすかが勝負になるのでゲノム編集は有効です。

あとは成長性を1.2倍にしたヒラメには高温耐性の特性を獲得させています。

その他20品種を同時に開発することに取り組んでいて、魚類だけでなく、貝類、甲殻類も一気に品種改良を進めようとしています。

(続)

本セッション記事一覧

- 社会を変える最新テクノロジーを語り尽くす135分!

- エアロネクストの特許に見る、ドローン専用機化の未来

- 地域の社会インフラを目指すドローン、規制改革への取り組み

- 「ゲノム編集」への偏見に挑むリージョナルフィッシュ

- 「遺伝子組換え」と「ゲノム編集」の違いを知っていますか?

- 医療分野で臨床が進む「ゲノム編集」、水産業での推進に必要な条件とは

- 「音」で認知症の改善に挑むピクシーダストテクノロジーズ

- 音の刺激で認知機能に改善も? ネックは「ガンマ波」の不快な音

- 企業と提携し、日常音から認知機能ケアができる場を増やす試み

- 企業のAIトランスフォーメーションを支援するGen-AX

- SF思考で未来を先取り、逆算できる人が必要とされる時代【終】

▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

編集チーム:小林 雅/小林 弘美/原口 史帆/浅郷 浩子/戸田 秀成