▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

ICC FUKUOKA 2025のセッション「最新テクノロジートレンド 徹底解説(シーズン8)」、全11回の④は、リージョナルフィッシュ 梅川 忠典さんが登場、牛、豚、鶏、ニンジンなどを例にとり、原種と品種改良されたものの違いを示します。通常は30年かかる品種改良を、ゲノム編集技術によって爆速で進めるリージョナルフィッシュは、成長性1.9倍のトラフグを4年で量産化することに成功しています。ぜひご覧ください!

ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2025は、2025年9月1日〜9月4日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページをご覧ください。

本セッションのオフィシャルサポーターは EVeM です。

▼

【登壇者情報】

2025年2月17〜20日開催

ICC FUKUOKA 2025

Session 2E

大人の教養シリーズ 人間を理解するとは何か? (シーズン13)

Supported by EVeM

(スピーカー)

田路 圭輔

エアロネクスト

代表取締役CEO

梅川 忠典

リージョナルフィッシュ

代表取締役社長

村上 泰一郎

ピクシーダストテクノロジーズ

代表取締役社長COO

砂金 信一郎

Gen-AX

代表取締役社長 CEO

(モデレーター)

尾原 和啓

IT批評家

▲

▶「最新テクノロジートレンド 徹底解説(シーズン8)」の配信済み記事一覧

尾原 では、リージョナルフィッシュの梅川さん、よろしくお願いします。

ゲノム編集による養殖ビジネスを解説、リージョナルフィッシュ 梅川さん

梅川 よろしくお願いします。

▼

梅川 忠典

リージョナルフィッシュ株式会社

代表取締役社長

NTTグリーン&フード株式会社取締役CSO

デロイトトーマツコンサルティング㈱にて経営コンサルティング業務に従事。株式会社産業革新機構に転職し、大手・中堅企業に対するバイアウト投資および投資先の経営に従事。京都大学技術イノベーション事業化コースに参加して、昆虫食のアイデアで優勝後、エリー㈱を設立、その知見を活かし、2019年4月、リージョナルフィッシュ㈱を設立し、代表取締役社長に就任。「J-Startup」「J-Startup Impact」、「京都・知恵アントレ大賞」、「オープンイノベーション大賞」農林水産大臣賞、「大学発ベンチャー表彰」経済産業大臣賞、ICCスタートアップカタパルト優勝など多数受賞。NTTとの合弁会社、NTTグリーン&フード株式会社を設立して取締役CSOに就任、その他スマート育種協議会理事長などを兼務。

▲

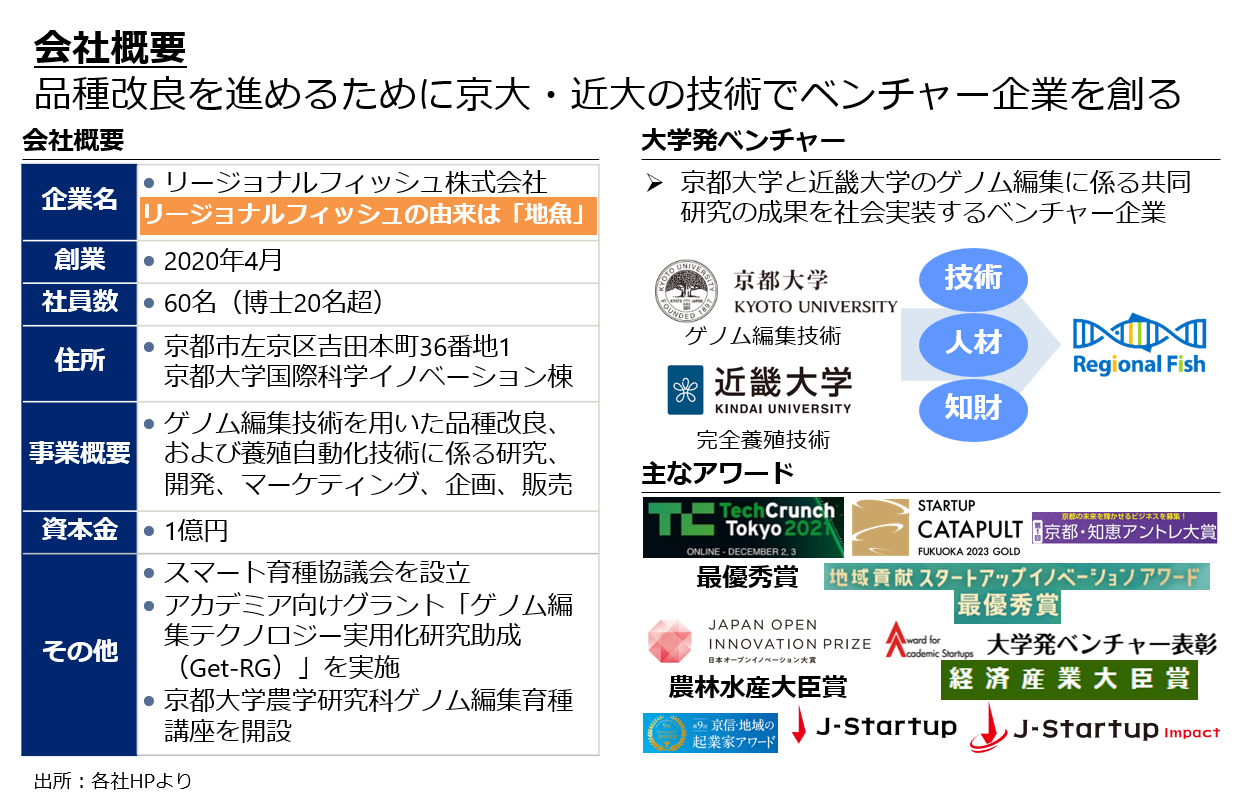

我々はゲノム編集という技術を使っているので、そこを中心に紹介していこうと思います。

「リージョナルフィッシュ」は「地魚」から由来していて、本来地魚は英語で「local fish」ですが、クロマグロが泳いで大間で水揚げされたら、大間のマグロになります。

ここは福岡なのでイチゴの話をすると、福岡で有名なのはあまおうで、栃木はとちおとめですが、これは産地の違いではなく、品種が違います。

将来、魚も品種改良が生まれると、品種×産地こそが、真の地域を盛り上げる地魚になるだろうということで、リージョナルフィッシュという社名にしています。

会社の設立は2019年4月ですが、グラント(奨学金)に落ちたことから1年浪人していまして。

尾原 (笑)

梅川 私が前職を辞めて、しっかり事業を始めたのが2020年4月です。

今、社員は100名ちょっとです。

尾原 もう100名、早いですね。

梅川 博士号の取得者が25名、研究開発部が40数名です。

京都大学の持つゲノム編集技術と近畿大学の持つ完全養殖技術を掛け合わせたことによって、世界で唯一、この方法で魚を作れるようになったことが認められ、ICCサミットをはじめ色々なところで表彰いただいています。

▶ゲノム編集による高速品種改良で、日本の水産業の復活を目指す「リージョナルフィッシュ」(ICC FUKUOKA 2023)

社会課題という言葉が先ほどから出ていますが、1つだけPRしておきたいのが、J-Startup Impactでのことです。

ソーシャルインパクトの大きい会社が表彰されますが、500社応募があって30社認定され、僕たちは第2位で認定されました。

▶︎官民によるインパクトスタートアップ育成支援プログラム「J-Startup Impact」を設立(経済産業省)

尾原 おー。

梅川 その瞬間においては、1位が五常・アンド・カンパニーで、2位がリージョナルフィッシュで、テクノロジーこそが社会の課題を解決するのだということを、少しだけ示せた気がして嬉しかったです。

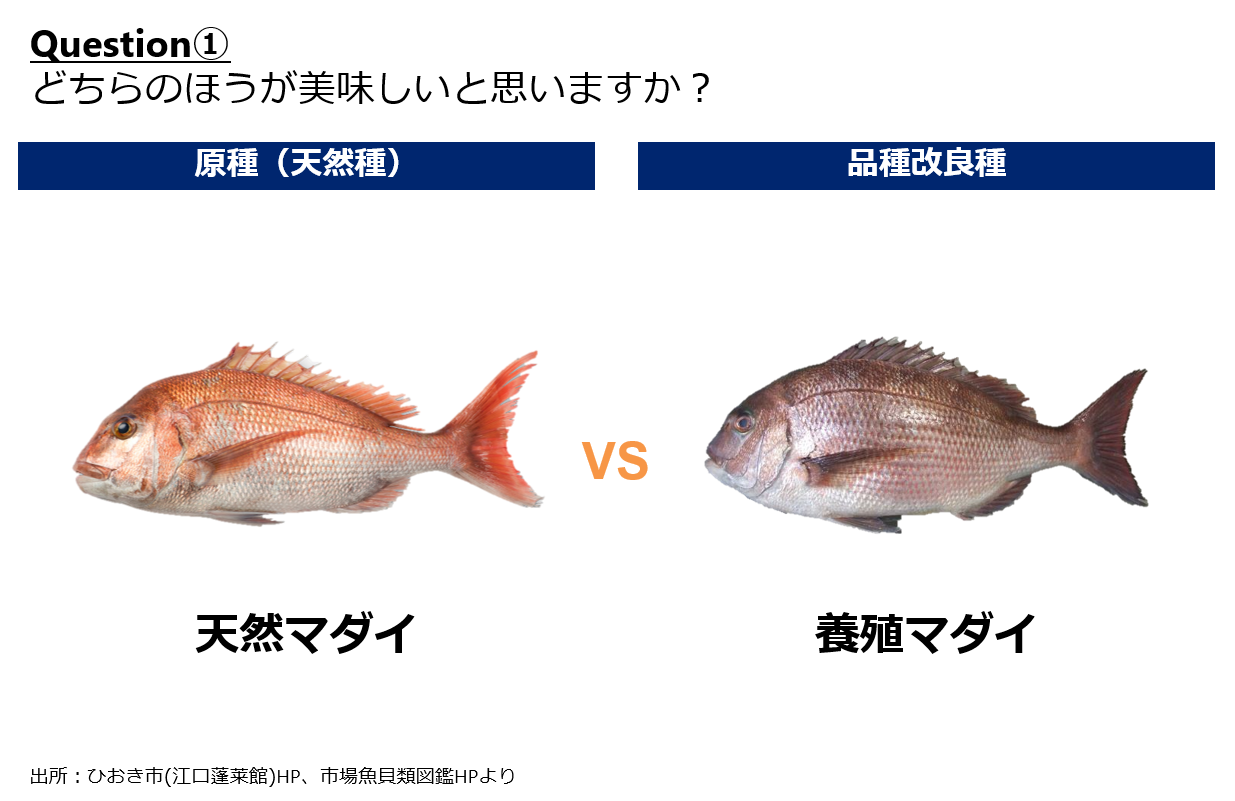

天然の魚と養殖の魚、どちらが美味しい?

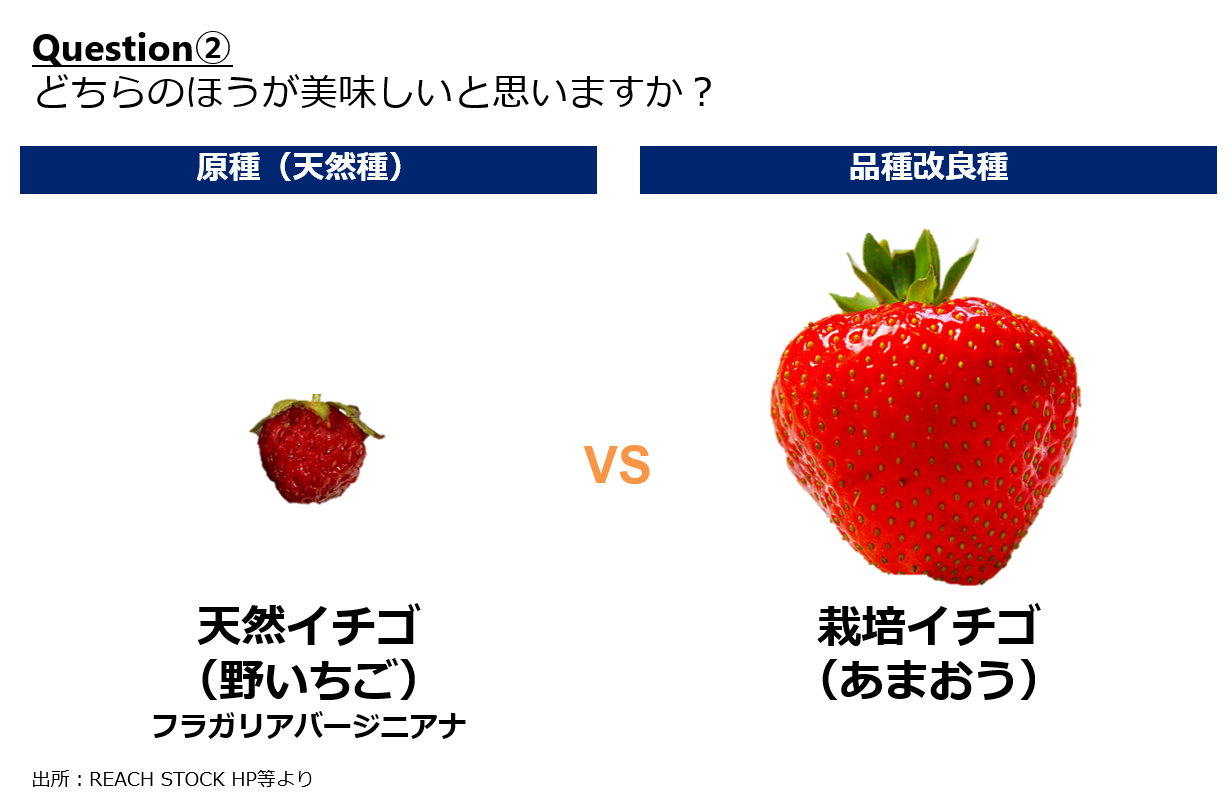

梅川 僕たちの根源にあることですが、天然の魚と養殖の魚はどちらのほうが美味しいと思いますかと聞くと、結構「天然」と答える人が多いのですよ。

でも、栽培のイチゴと天然のイチゴ、つまり、あまおうのような栽培のイチゴとヘビイチゴのような天然のイチゴのどちらのほうが美味しいですかと聞くと、「やっぱり天然だね!」と答えるような人は一人もいません。

尾原 (笑)

梅川 どうぞ草むらで、みたいな感じじゃないですか。

尾原 はい。

魚以外はほぼ全て品種改良されている

梅川 この違いのところが僕たちの根源にあって、あらゆる食べている物は品種が変わっているのです。

尾原 そうですよね。

梅川 天然物の牛を、食べたことはないじゃないですか。

400年前に絶滅しているのです。

そこから黒毛和牛が生まれたり、イノシシから豚が生まれたり、原種と比べて成長性が約6.5倍になるブロイラーが生まれたりしたのです。

成長性が6.5倍になったら、大人になった時大きくなりすぎて歩留まりが下がってしまうので、若鶏のうちに出荷しなければということで、若鶏の唐揚げなのです。

若くてピチピチしている鶏の唐揚げだと思っている人は非常に多いのですが、生産効率上そうなるのです。

尾原 要は生産の循環速度が速くなるのですよね。

梅川 原種と比べて約6.5倍速なので、250日ぐらいかかったのが40日ぐらいで出荷されるという、とてつもないものが生まれました。

尾原 はー、肉が40日ですものね。

梅川 そうですね。

孵化後40日で4kgになるという、とんでもないものですね。

トウモロコシの原種のテオシントは指ぐらいの太さだったのですが、ここから腕ぐらいのスイートコーンが生まれて、苦かったニンジンは甘いニンジンに変わっています。

黒毛和種の品種改良の歴史はまだ60年ほど

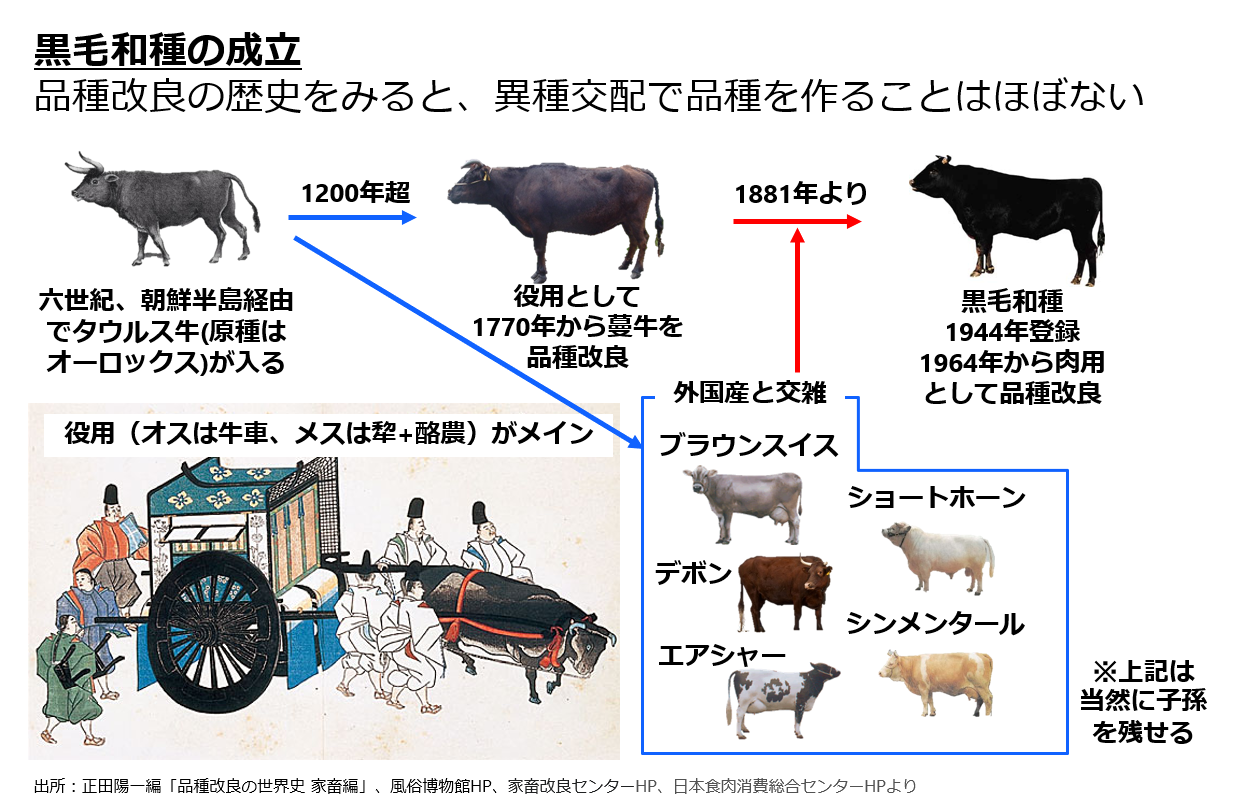

梅川 そもそも和牛の歴史を見てみます。和牛イコール美味いみたいなイメージがあるじゃないですか。

尾原 はい。

梅川 僕らの魚を見た時に、「旨いですか?」と聞く人がいるのですが、牛はそもそも6世紀に国内に入ってきて、そこからずっと役用でした。

尾原 確かに。

梅川 京都で牛車を引いていたり、畑を耕したりしていました。

すごくパワーがあった牛を蔓牛(つるぎゅう)と言って、パワー重視の改良をしていました。

それを、明治に入って外国種5品種と掛け合わせて、今の黒毛和種が成立するわけですが、1964年になるまでは肉用ではなかったのです。

トラクターが誕生したら、役用という用途がなくなり、じゃあ肉用にしましょうみたいな話が来て、うまいことをするための品種改良が始まりました。

こうして見ると、たかだかこの60年しか品種改良をしていないのです。

その前の1400年は、基本的にはパワー重視の改良をしてきました。

尾原 運搬用ですね。

10〜30年かけて1品種を10サイクル掛け合わせる

梅川 ポイントは、あらゆるここに書いてある牛も全部そうですし、乳牛のホルスタインもオーロックスというただ1品種から生まれてきているので、よく水産の世界で雑種を掛け合わせようと言って、ブリとヒラマサを掛け合わせたりしていますが、そうやって品種が成立したことはほぼないことです。

要するに、ただ1品種から掛け合わされてくるのが、品種改良の歴史です。

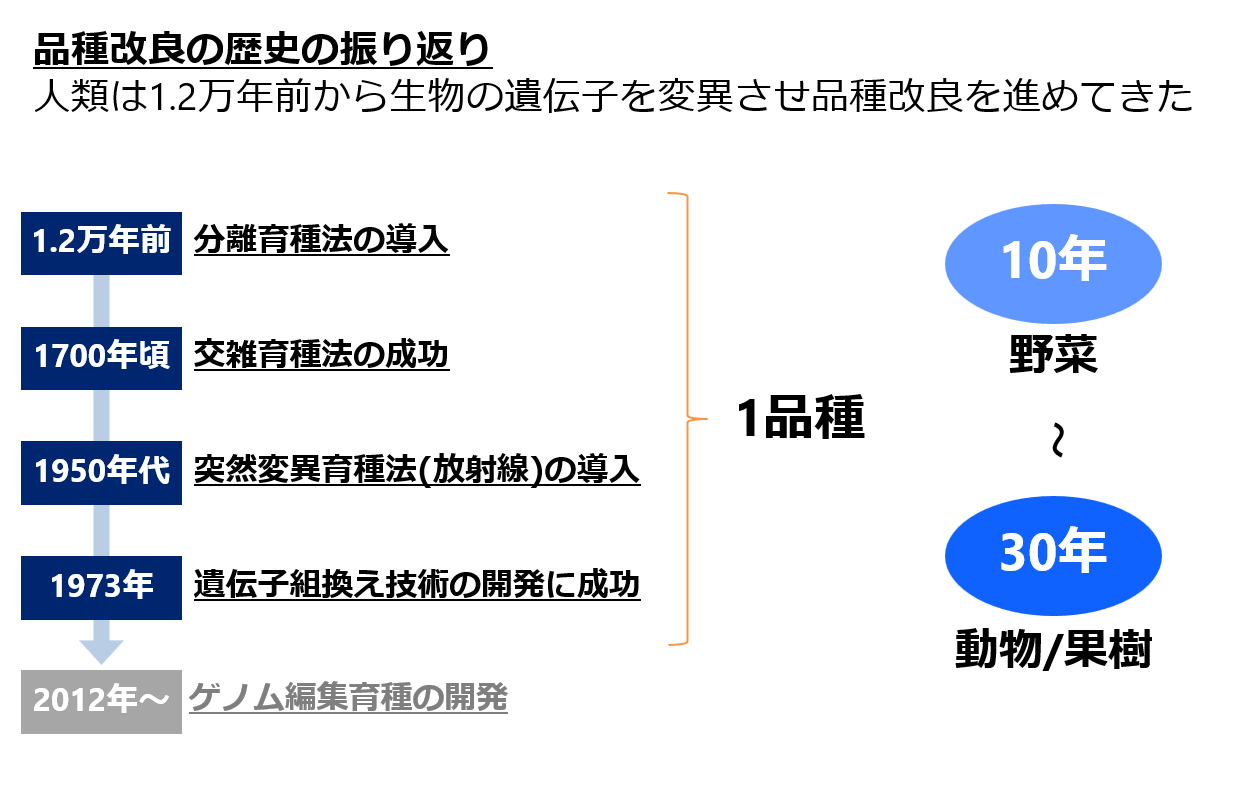

10年から30年、掛け合わせを行って品種を変えてくるのですね。

掛け合わせではだいたい10サイクル回すことです。

尾原 10世代回ればよいということですね。

梅川 そうですね。

10世代回って、「このニンジン甘いかも?」みたいなものを親にして、子どもが生まれるというふうなことを繰り返していきます。

野菜は1年で種を持ちますので、10サイクルは10年ですよね。

ただ、次の子どもを産むまでに動物は3年くらいかかります。

3年かかったとすると、10サイクルで30年、時間がかかります。

ただ、先ほどの牛のように、農耕や畜産と言われるものは、それぞれものにはよりますが、だいたい1.2万年ぐらい前からスタートしています。

尾原 確かに。

梅川 なので、30年かかったとしても、期間としては短いのですよ。

あらゆるものを品種改良するだけの時間がありました。

我々が普段口にしているものの中で天然種は、三つ葉の一部ぐらいだと言われています。

皆さんが今日ランチで食べる農作物、畜産物は全部品種改良されています。

尾原さんのようなお金持ちが食べるマツタケは、品種改良されていませんが。

尾原 おーい(笑)。

村上 (笑)

水産物だけ天然物が旨いといわれるのはなぜ?

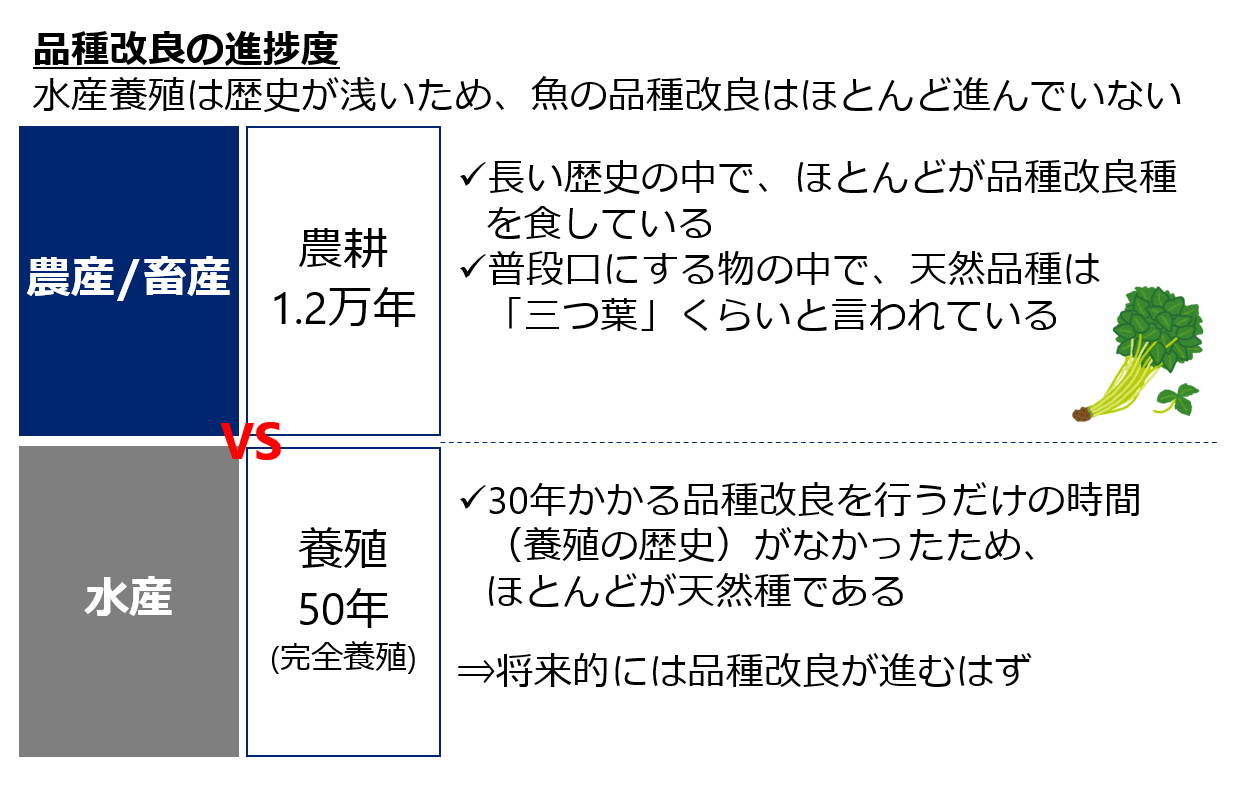

梅川 水産物だけ天然物が美味しいと言うのはなぜでしょうか。

卵から大人にして、また卵を産ませることを完全養殖といいます。

近大マグロもこの完全養殖に成功した代表例です。海水魚で、このように完全養殖ができるようになって50年なのですよ。

▶︎近大マグロ(近畿大学水産研究所)

この50年の中で、30年かかる品種改良を行うだけの時間がなかったので、品種改良が全く進んでいないのが水産の世界です。

ただ、農作物と畜産物で天然物が美味いなんて言っていないのに、水産物だけ天然物が美味いなんておかしいじゃないですか。

将来、品種改良が進んでいくというトレンドがあり、100年後には「天然物が美味い」と思う世界が来るのではないかと思っています。

そのメガトレンドを追うために、品種改良のスタートアップを作りました。

ただ、普通通りに品種改良すると、30年かかってしまいます。

尾原 そうですね、先ほどの通り、10回回すためには。

梅川 ええ。

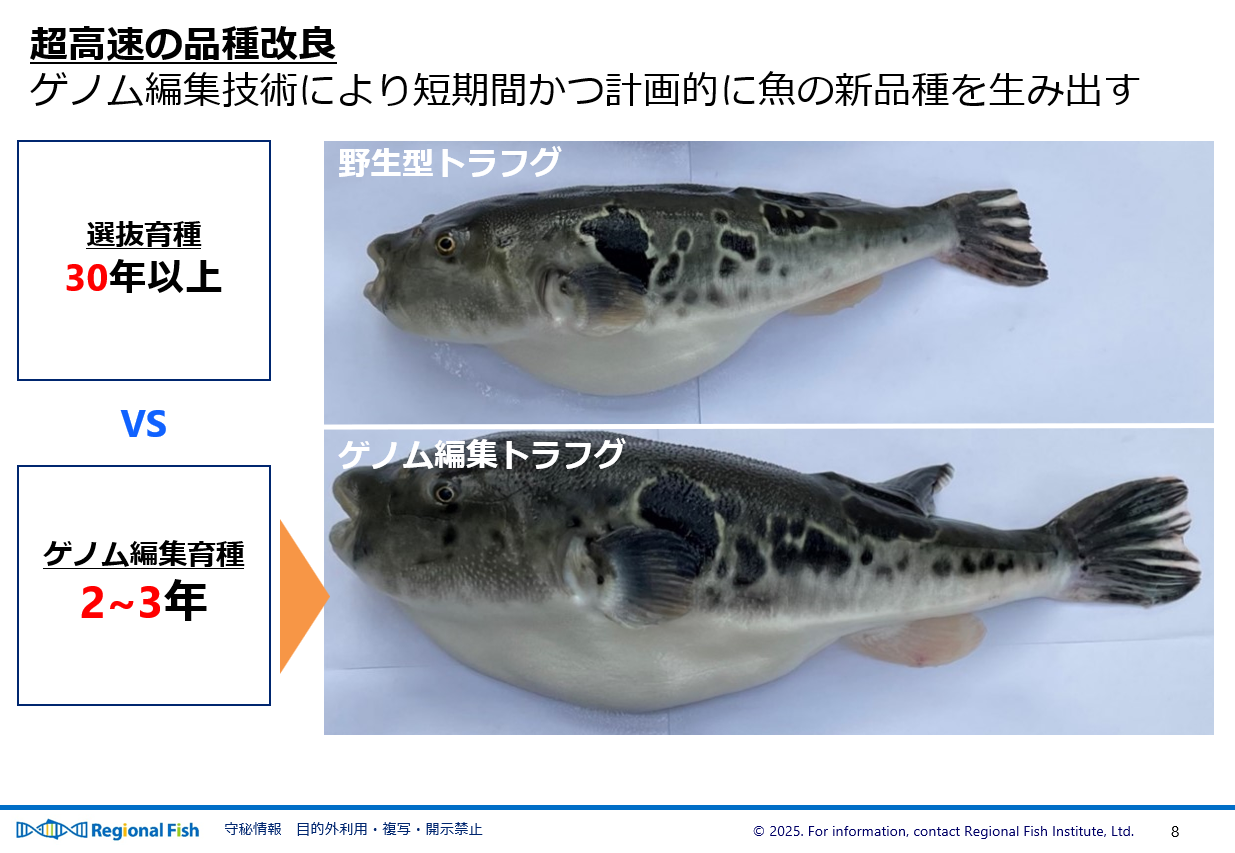

ゲノム編集で成長性1.9倍のトラフグを量産化

梅川 それはしんどいので、例えば、ゲノム編集技術を使った品種作りを始めています。

このトラフグは成長性を1.9倍にしたトラフグですが、2年で作って4年で量産化までしています。

尾原 しかも美味しそうですよね。

(一同笑)

梅川 ええ。

ちなみに、僕らは牡蠣の品種改良も行っていますが、魚だと大きくなると「気持ち悪い」と言う人もいますが、牡蠣がしっかり身が詰まっていると「美味そう」と言います。

村上 なるほど。

(続)

本セッション記事一覧

- 社会を変える最新テクノロジーを語り尽くす135分!

- エアロネクストの特許に見る、ドローン専用機化の未来

- 地域の社会インフラを目指すドローン、規制改革への取り組み

- 「ゲノム編集」への偏見に挑むリージョナルフィッシュ

- 「遺伝子組換え」と「ゲノム編集」の違いを知っていますか?

- 医療分野で臨床が進む「ゲノム編集」、水産業での推進に必要な条件とは

- 「音」で認知症の改善に挑むピクシーダストテクノロジーズ

- 音の刺激で認知機能に改善も? ネックは「ガンマ波」の不快な音

- 企業と提携し、日常音から認知機能ケアができる場を増やす試み

- 企業のAIトランスフォーメーションを支援するGen-AX

- SF思考で未来を先取り、逆算できる人が必要とされる時代【終】

▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

編集チーム:小林 雅/小林 弘美/原口 史帆/浅郷 浩子/戸田 秀成