▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

ICC FUKUOKA 2025のセッション「最新テクノロジートレンド 徹底解説(シーズン8)」、全11回の②は、ドローンビジネスでIP経営を実践するエアロネクスト 田路 圭輔さんが語る特許の真髄とドローンによる「新スマート物流」の話題です。能登半島地震の災害地に、ドローンで薬や物資を届けたエアロネクストが目指す新しい物流インフラの世界を、ぜひご覧ください!

ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2025は、2025年9月1日〜9月4日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページをご覧ください。

本セッションのオフィシャルサポーターは EVeM です。

▼

【登壇者情報】

2025年2月17〜20日開催

ICC FUKUOKA 2025

Session 2E

大人の教養シリーズ 人間を理解するとは何か? (シーズン13)

Supported by EVeM

(スピーカー)

田路 圭輔

エアロネクスト

代表取締役CEO

梅川 忠典

リージョナルフィッシュ

代表取締役社長

村上 泰一郎

ピクシーダストテクノロジーズ

代表取締役社長COO

砂金 信一郎

Gen-AX

代表取締役社長 CEO

(モデレーター)

尾原 和啓

IT批評家

▲

▶「最新テクノロジートレンド 徹底解説(シーズン8)」の配信済み記事一覧

ドローンは専用機化していく

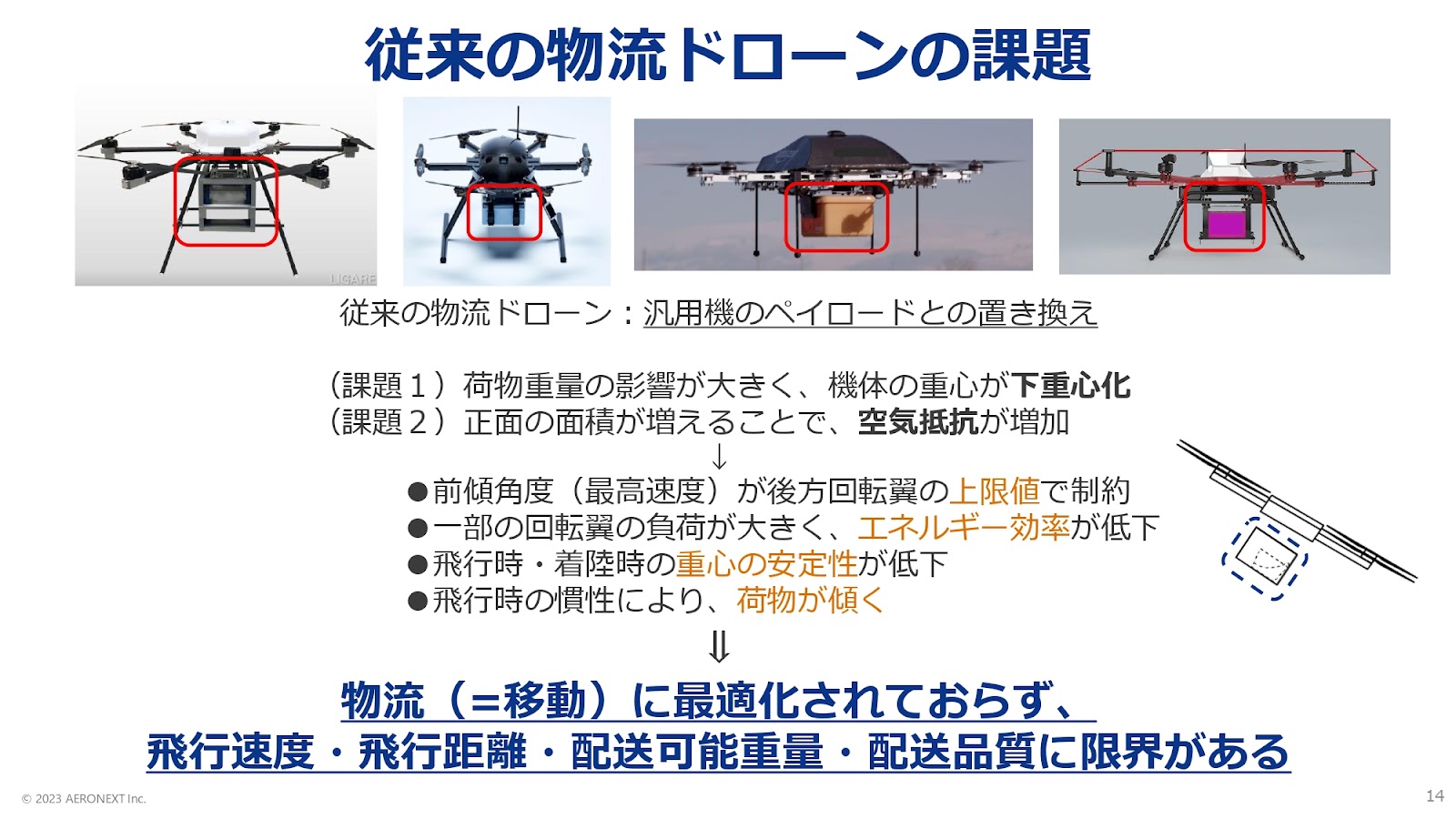

田路 僕らが登場する前は、汎用機といって、ドローンが色々な用途で使えると言われていました。

例えば点検、測量、農業など、全部1つのいわゆるホバリング機体の型を改造してやっていました。

つまり物流機においても、カメラの位置に荷物を取り付けていくやり方をしているわけですね。

そうすると、見て分かるように、ホバリングしている時は下重心が安定するのですが、移動する時は重心のバランスが崩れるので、あらゆる意味で効率が悪いのです。

一番分かりやすく言うと、荷物はずばり空気抵抗になっています。

当然、空気抵抗は、スピードが上がれば上がるほど抵抗力が増します。

つまり、速度の2乗に比例していくので、昔のドローンは、海上を飛んでいると向かい風が強すぎて全く前に進まなくて、バッテリーが消耗してよく落ちてしまっていました。

それで、ドローンは全く物流に使えないねと言われていました。

日本発の物流専用ドローン

田路 僕らはドローンは最終的にハイブリッドではなく、専用機化していくと思っていて、それぞれのユースケースに応じた形あるいは機能があると思っています。

一番右下の写真が分かりやすいですが、これは飛んでいる時の姿勢です。

機体が傾いているわけですが、この傾いた状態の時に前面からの空気抵抗が最小になるようなフォルムにデザインされていて、いわゆるCD値(空気抵抗係数)と言われる、前面投影面積を最小にして流体を考えていく形です。

こういうこともやっているし、何より大事なポイントは荷物の位置です。

空気抵抗にならないのはもちろんのこと、実はこれは先ほどの揚力の中心に荷物を置いているので、荷物があってもなくても、重心位置が変わらないように設計されています。

荷物がもし下にあるとしたら、荷物のある時とない時で。

尾原 重心が下がりますよね。

田路 変化するので、当然特性も変わってしまいますが、荷物の位置をここに置くことで、常に安定した重心バランスが保てます。

かつ、先ほどの分離結合の特許技術を使って、荷物は常に水平を維持していて、巡行スピードに入った瞬間に、もはや揺れも何もないのです。

尾原 では、ラーメンも運べるのですね?

田路 そう。この前も実証しましたが、飛んでいる間、中の物は揺れもしないです。

尾原 すごい!!

村上 ガタガタして重心位置が変わることもないですね。

田路 ないです。

尾原 そうか、それ、大事ですね。

村上 めちゃくちゃ大事ですよね。

田路 このあたりを、移動するドローンの1つの解として提示しているのですが、回転翼機、マルチコプターと言われる機体タイプに対しては、もう全部この形になると思います。

荷物を上から入れ、下から取り出すことも特許技術

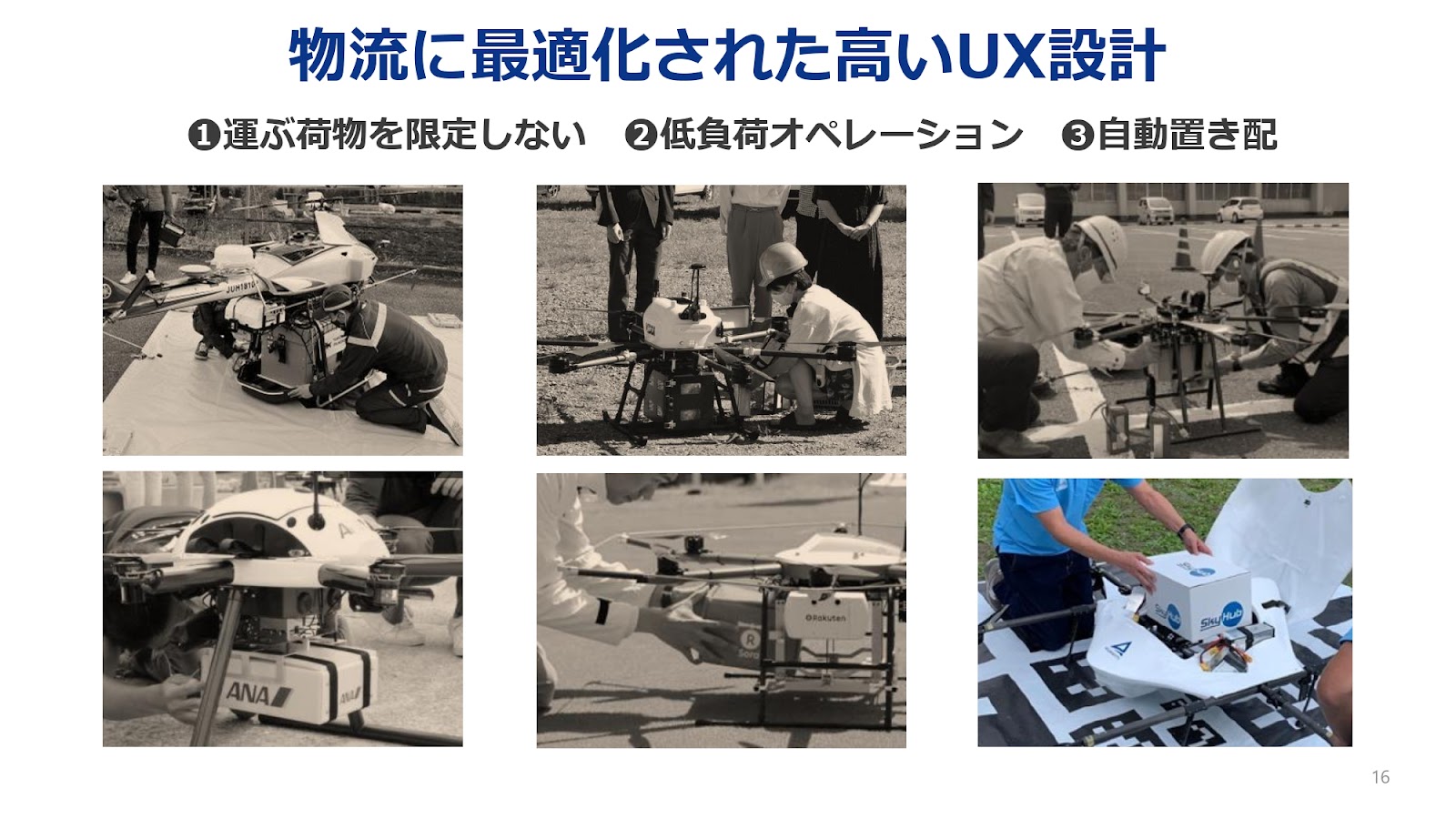

田路 もう1つすごいポイントがありまして、オペレーションに最適化されていることが大事なので、僕らの機体は貫通構造といって、荷物を上から入れて下から取り出すことができますが、これも特許技術です。

今までの機体は、写真のように人が潜り込んで、荷物を取り付けていました。

荷物を上から重力に逆らわず入れて、到着したら自動的に切り離すという一連の動作自体も、特許技術になっています。

どう考えても、全部この形になるという理屈が、これで分かっていただけるかなと思います。

つまり特許とは、ご承知のように難しい技術の話ではなくて、新規性と進歩性があって、自然法則に基づいていれば、どんな技術的な創作も特許になると証明されています。

冒頭で尾原さんが言った、僕が前の会社でどうして番組表というビジネス自体を独占的にできたかというと、あまりにもシンプルで、あまりにも広い特許を保有していたからです。

つまり番組表という機能を作ろうとすると、もはやその特許を使わずに作ることができないレベルの特許を持っていたからです。

それと同様の特許を、今回もドローン領域で保持しています。

尾原 そうですね。

このビジネスがどうなっていくのか、みんなの想像力が及ばない時に、このビジネスが自然に最適化していったらこういう形に収斂していくはずだ、それなら収斂していくはずの一番重要なところに特許を埋め込んでいって、必然的にその特許を使えないと形が作れないようにするのです。

この一番典型的な例が、Amazonのワンクリック特許です。

▶アマゾンの「ワンクリック特許」が期限切れに 競合には朗報?(Forbes JAPAN)

購入時に、住所とクレジットカードが登録してあったら、いちいちカートを確認しなくてもワンクリックで買えるほうが自然だからと、特許を申請して特許が取れました。

Amazonはワンクリックですぐ買えるのに、楽天や他のECでは2ステップを踏まなければいけないから、スマートではないよねと言われてしまうのですよね。

そういうことが、ドローンでも起きてしまうということですよね。

田路 はい。

ドローンの特許件数の少なさは魅力だった

砂金 信一郎さん(以下、砂金) 理想の状況からバックキャストして、そのタイミングで何の要素技術が必要か、逆方向に因数分解できる人は強いですよね。

田路 そうですね。

特許と相性の良いビジネスは遠い未来の技術なので、実はドローンに注目したのは、まさにそこで、ある人の紹介でドローンを知った時に、僕はすぐにJ-PlatPat(特許情報プラットフォーム)を検索したのですが、3,000件しか特許がありませんでした。

尾原 J-PlatPatは、特許のデータベースです。

田路 3,000件という少なさにすごく魅力を感じて、だいたい10年先の未来を想像しながら、どこに特許の石を置くかみたいなことをするのがやり方です。

だから、特許を通じて産業の未来を予測するということと、ほぼ同じようなことをやっています。

網羅的に特許を持つことは基本

砂金 私はこの分野の知識がないので、素人の質問ですが、移動させるだけだったら固定翼で空力バンバンのほうが効率が良さそうじゃないですか。

そこは多分今の話からすると、もうレッドオーシャンというか、技術としては他のみんなが持っていて?

田路 そうですね。

固定翼に関してはもちろんもうレッドオーシャンですが、VTOL(Vertical Take Off and Landing)と言われる回転翼機と固定翼を組み合わせる領域は、まだまだ可能性があります。

ただ、物流というものを考えた時に、必ず人間のオペレーションと交わる部分があります。

つまり地上に降りてくる必要があり、地上に降りることに固定翼は不向きなのです。

砂金 なるほど。

田路 つまりドローンの一番の魅力は垂直離着陸なので、垂直離着陸で物流という用途をこなそうとすると、着陸性能の話になるので、固定翼はそれには向いていません。

砂金 向いていないのですね、なるほど。

田路 だから日本においては、回転翼という機体構造をブラッシュアップしたほうが、おそらく産業の社会実装は絶対早いです。

尾原 戦争地区でいち早く物資を届けるような時は、をパラシュートで落とすからいいのですが、日本のように家が細かく並んでいる所で物を落としたら、絶対にトラブルが起きてしまいますから。

田路 ちなみに、固定翼と回転翼のハイブリッド機の基本特許も当然持っています。

尾原 へえ!

村上 当然?!

(一同笑)

田路 要するに、飛行体の正常進化において、必ずこういう機体構造にたどりつくということに関しては、網羅的に特許を持つことが基本なので、固定翼はもともとの世界観なので、あまり特許の要素はなかったのですが、組み合わせのところはまだまだ開発余地があったので、そこに関しての基本特許は当然保有しています。

豊かさが隅々まで行き渡る世界をドローンで実現

田路 これを社会実装していくために、僕たちが今やっていることを映像でご紹介します。

すごく分かりやすいので、見てください。

「(動画内音声)『物流2024年問題』やエネルギー価格の高騰、EC市場の成長などを背景に、物流インフラの維持存続は、地方部では特に深刻です。

物流だけにとどまらず、『買い物弱者』『医療弱者』『災害弱者』など新たな地域社会問題をもたらします。

その解決のためデジタルとテクノロジーを活用し、次世代の新たな地域物流インフラを再構築する取り組み、それが『新スマート物流』です。

新スマート物流SkyHub®は、2021年から山梨県小菅村で始まり、今や全国の複数地域で社会実装を推進しています。

SkyHub®は、『共同配送』と『陸送とドローン配送のベストミックス』により、ものの流れを最適化し、省人化、脱炭素化を実現する、持続可能な地域物流インフラです。

物流各社が運ぶ地域の荷物を中間拠点、ドローンデポに集約し、そこからのラストワンマイルをNEXT DELIVERYや地域の物流会社が、一括して配送する共同配送をベースに、従来の配送に課題があったエリアでは、物流ドローンを活用し、さらなる効率化を実現する仕組みです。

地域の課題やニーズに合わせて、買い物代行、フードデリバリー、医薬品配送などのサービスを提供しています。

また、独自の輸送配送管理システムSkyHub® TMSによって、全ての荷物、配送状況を見える化し、最適なルートを自動で算出する等、配送の効率化を最大限に図ります。

ドローン配送では、離陸・着陸地点にパイロットの配置が不要となるレベル3.5飛行と、自動遠隔操縦が行われています。

さらに、1人のリモートパイロットが複数のドローンを同時に操縦する『複数機運航』体制を進めています。

これにより、ドローン配送のコストを大幅に削減し、より効率的な運行を実現します」

尾原 優しい荷物の置き方でしたね。

「(動画内音声)SkyHub®は、物流の効率化だけでなく、地域全体の活性化にもつながります。

例えば、地元の新鮮な特産品を、陸送とドローン配送のリレーや、貨客混載等を活用し都市部に届け、地域の産業を活性化します。

また、SkyHub® Emergency Packageは、平常時に地域物流インフラとして『新スマート物流』を導入することで、有事には『緊急物流プラットフォーム』へと移行するフェーズフリー型の災害物流対策です。

災害時にはドローンを活用し、孤立地域への医療品などの物資の輸送を迅速に行い、被災地の活動を支援します。

SkyHub®は、ドローンだけでなく、デジタルや自動化技術などの新しい技術と既存のインフラを組み合わせ、深刻化する地域社会課題の解決に貢献する、新たな物流インフラです。

SkyHub®は、私たちの未来を広げていきます。

人生100年時代の新しい社会インフラで、豊かさが隅々まで行き渡る世界へ」

田路 これまでのドローンベンチャーはみんな、ドローンで何を運ぶかばかりを考えていました。

物流ドローン事業は結局物流で、物流はマスのゲームだから、荷物を自分で探しにいったら勝てないと僕は思ったのですよ。

だから、荷物があらかじめ用意されているところから事業を始めようとした時に、航空法の制約と荷物が集約できる場所というところで、過疎地という誰もが目をつけていなかった、誰もが絶対ビジネスにならないと思ったところに目をつけました。

過疎地を中心に始めたことで、能登半島地震の時に、医薬品を配送することまでつながりました。

(続)

本セッション記事一覧

- 社会を変える最新テクノロジーを語り尽くす135分!

- エアロネクストの特許に見る、ドローン専用機化の未来

- 地域の社会インフラを目指すドローン、規制改革への取り組み

- 「ゲノム編集」への偏見に挑むリージョナルフィッシュ

- 「遺伝子組換え」と「ゲノム編集」の違いを知っていますか?

- 医療分野で臨床が進む「ゲノム編集」、水産業での推進に必要な条件とは

- 「音」で認知症の改善に挑むピクシーダストテクノロジーズ

- 音の刺激で認知機能に改善も? ネックは「ガンマ波」の不快な音

- 企業と提携し、日常音から認知機能ケアができる場を増やす試み

- 企業のAIトランスフォーメーションを支援するGen-AX

- SF思考で未来を先取り、逆算できる人が必要とされる時代【終】

▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

編集チーム:小林 雅/小林 弘美/原口 史帆/浅郷 浩子/戸田 秀成