▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

ICC FUKUOKA 2025のセッション「最新テクノロジートレンド 徹底解説(シーズン8)」、全11回の⑥は、リージョナルフィッシュ 梅川 忠典さんが、ゲノム編集技術の遺伝性疾患への応用、水産業でゲノム編集がなかなか普及しない理由などについて解説します。モデレーターの尾原 和啓さんが口にしたのは、文系技術ベンチャーへの憧れです。ぜひご覧ください!

ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2025は、2025年9月1日〜9月4日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページをご覧ください。

本セッションのオフィシャルサポーターは EVeM です。

▼

【登壇者情報】

2025年2月17〜20日開催

ICC FUKUOKA 2025

Session 2E

大人の教養シリーズ 人間を理解するとは何か? (シーズン13)

Supported by EVeM

(スピーカー)

田路 圭輔

エアロネクスト

代表取締役CEO

梅川 忠典

リージョナルフィッシュ

代表取締役社長

村上 泰一郎

ピクシーダストテクノロジーズ

代表取締役社長COO

砂金 信一郎

Gen-AX

代表取締役社長 CEO

(モデレーター)

尾原 和啓

IT批評家

▲

▶「最新テクノロジートレンド 徹底解説(シーズン8)」の配信済み記事一覧

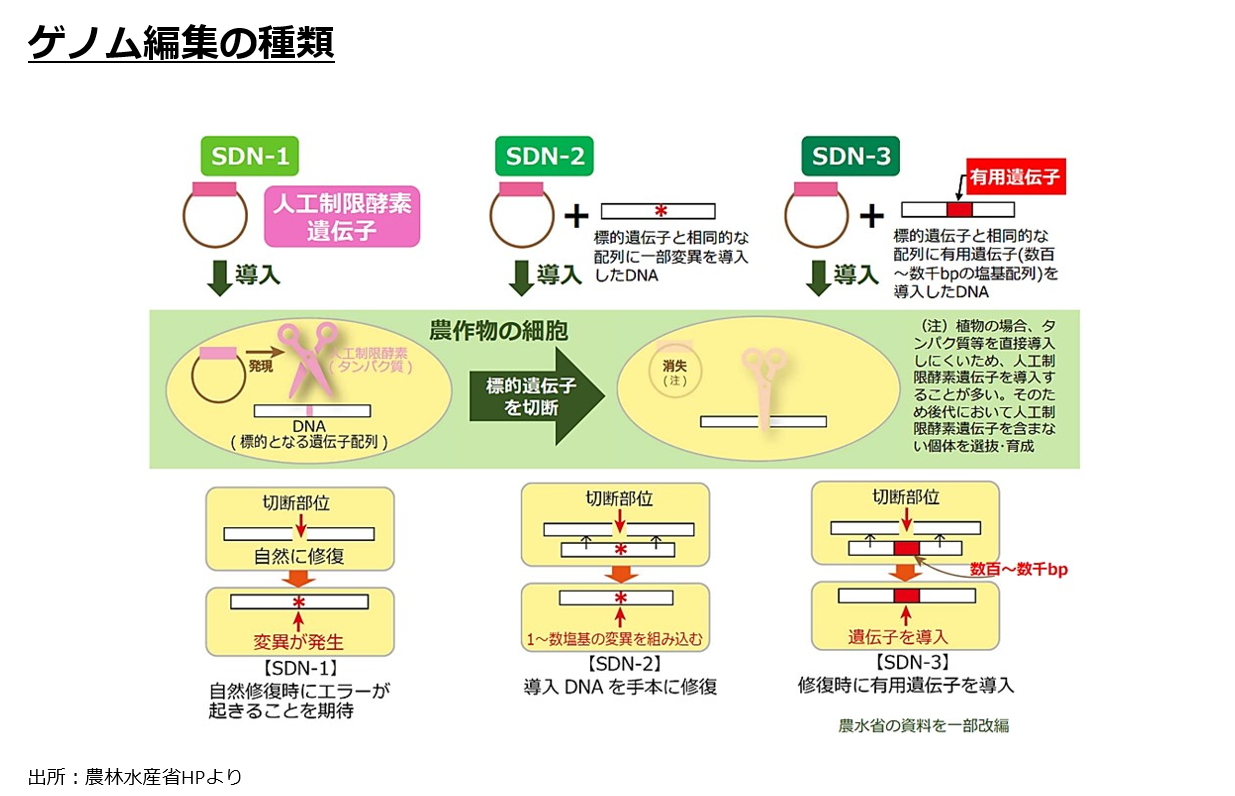

ゲノム編集の種類

梅川 今、かなり単純に説明しましたが、僕たちは遺伝子を切る「SDN-1」と言われる一番単純なゲノム編集を用いています。

実はそれだけではなくて、遺伝子を書き換えること(SDN-2)もできます。

尾原 もちろんそうですよね。

梅川 例えば日本のお米は、穂が垂れます。

タイ米は穂が垂れずに、パラッと落ちるのです。

それは3.9億ある文字(塩基)のうち1文字の違いと言われているのです。

尾原 へえ!

梅川 自然界ではそのような変化が起こっており、今は人為的にその変化を引き起こすことができます。

遺伝性疾患への応用

梅川 あとは、SDN-3、遺伝子組換えですが、狙った場所に別の生物の遺伝子を超正確に組み込むこともできるようになりました。これまでの人類1万年の歴史もそうですが、生物はより品種が変わっていくものと思います。

本当はここで具体的なパイプラインの紹介ができると、皆さんにとって有用だと思ったのですが、それが僕らの守秘上できないので、どんなことができそうなのかを紹介します。

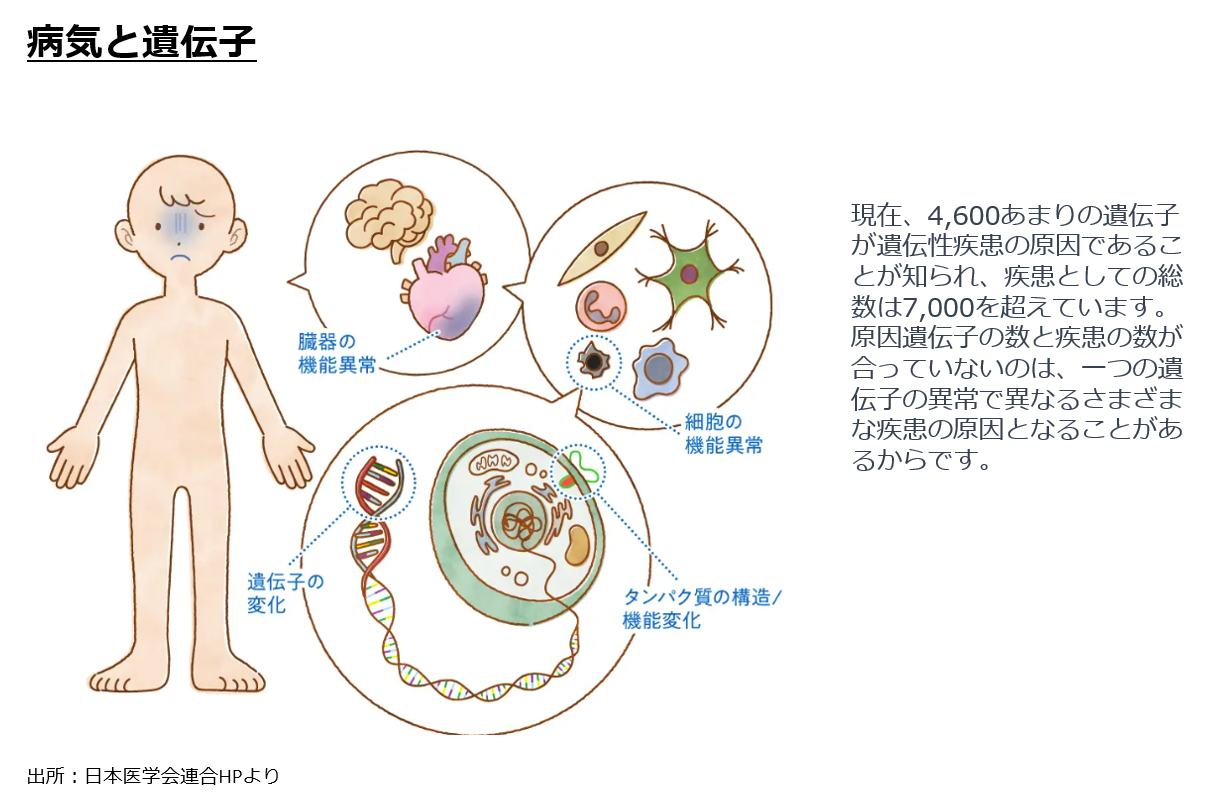

例えば公開されている人間の情報からご紹介したいと思います。人間の病気は4,600ぐらいの遺伝子が遺伝性疾患の原因とされているのです。

遺伝性疾患は、7,000を超えていると言われています。

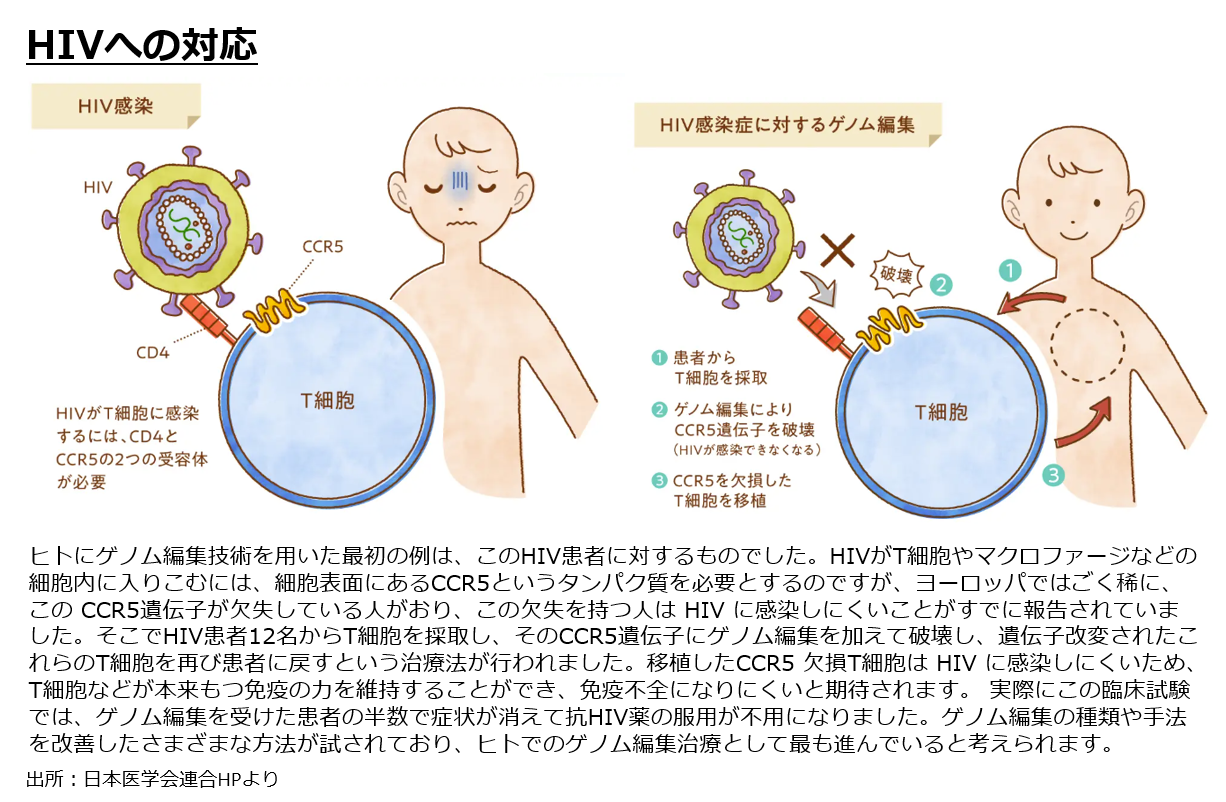

例えば一番臨床が進んでいると言われているのがHIV(ヒト免疫不全ウイルス)で、HIVがT細胞を破壊することによってエイズを発症します。

その時、CD4とCCR5の2つにHIVが取り付くことによって、HIVはT細胞を破壊するのです。

そのため、一旦、T細胞を取り出してゲノム編集によってCCR5を破壊すると、HIVが取り付けなくなる、すなわち感染できなくなるので、HIVが血中に存在していてもエイズを発症しないという臨床が進んでいます。

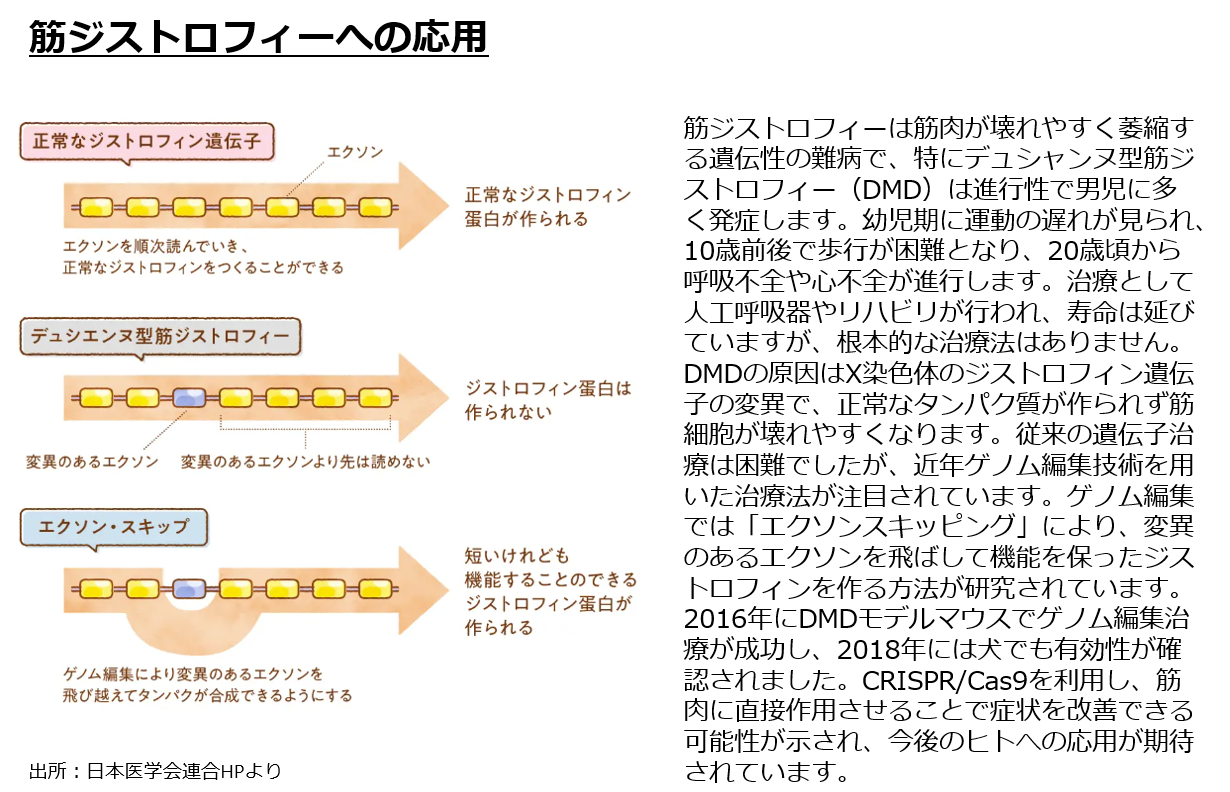

また、私も行っている「エクソン・スキッピング」というものがあります。

通常は、正常なエクソンが並んでいて、正常なタンパク質を作ることができているのですが、例えば、筋ジストロフィーの場合、並んでいるエクソンの中に悪い(変異のある)エクソンがあると、その先のエキソンに進むことができず、正常なタンパク質(ジストロフィン蛋白)が作れなくなり、体が動かなくなっていくとされています。

ゲノム編集によって、変異のあるエクソンを飛び越えて、スキップさせることでで、筋ジストロフィーが治る人も出てくると期待されています。

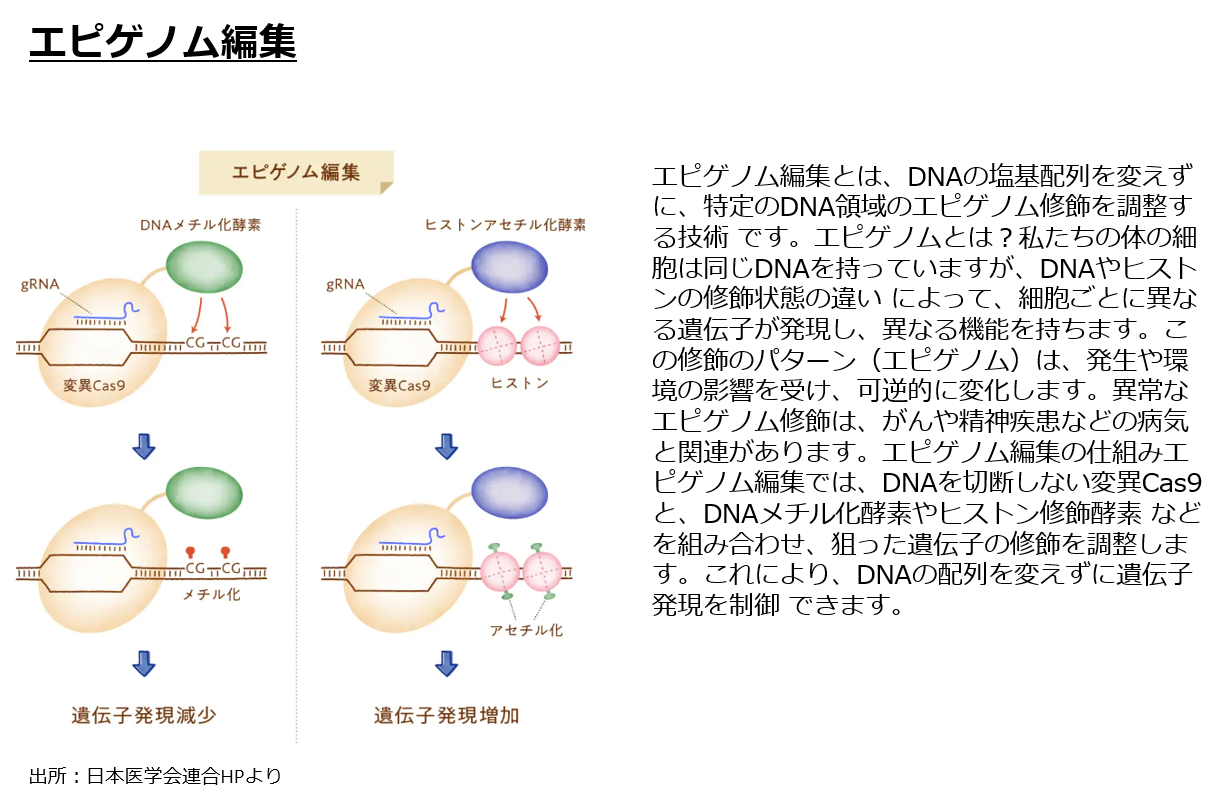

エピゲノム編集とは

梅川 ゲノム編集のように遺伝子を切る行為は、恒久的に遺伝子の発現のスイッチを切るようなことを意味します。

そのため、先ほどご紹介したトラフグのように、ブレーキを利かせる遺伝子をゲノム編集により壊すと、遺伝子のスイッチはずっとオフになります。

僕たちの遺伝子は、全てを発現させているわけではないのです。

全ての細胞は、同じDNAの情報を全て持っているのですが、手をつくる際には不要な遺伝子はオフになっていますよね。

それから、皆さん、子どもの頃、身長が伸びたと思うのですが、スイッチは今オフになっているじゃないですか。

遺伝子のスイッチには、オンとオフがあります。

どうやってオフにすることが起こっているのかと言うと、「メチル化」というもので、DNAがメチル化を起こすと遺伝子がオフになるのです。

これは、発現が下がるということですね。

あともう一つは、「ヒストンアセチル化」を起こすと、スイッチがオンになります。

それをゲノム編集のツールを使って、オン・オフをコントロールすることによって、遺伝子のスイッチのオン・オフを変えるのです。

遺伝子のスイッチのオンオフをコントロールすることによって、新しい特性をもつ魚を作ることができる可能性があります。

トマトの品種を選ぶように魚の品種を選ぶ未来へ

梅川 この真ん中にある原種のトマトは、アンデス地方で採られた外来種です。

(それ以外は品種改良されたトマトで)我々はスーパーに行くと、黄色いトマトとか、ギャバが多いとか、リコピンが多いとか、甘いとか、中玉トマトを選べますよね。

一方、魚は選ぶことができないのですよ。

将来、ゲノム編集の技術が実装されていった先の世界では、おそらくアレルゲンのないエビができると思いますし、プリン体が少ないウニやイクラもできると思います。

脂が多いか少ないかというコントロールは、今の養殖の世界で言うと、餌でコントロールします。

でも、そもそもラード用の品種とベーコン用の品種は別のブタなので、品種によってもそれが変わるだろうと思います。

あとは、川魚には小骨がたくさんありますが、小骨がないような魚にするとか、DHAが多いとか、身が3倍になったアワビだとか、無毒のフグも生み出すことができます。

こうやって品種が変わっていくという革命を起こしたいのです。品種改良とはゲノムが変わることを意味していて、従来は掛け合わせだけでしたが、今はゲノムを読むことも、それを狙って変えることもできるので、超効率的に品種を変えていこうとしているのが、我々です。

以上で、僕の話は終わりです。

魚の品種改良には完全養殖が必要

尾原 ありがとうございます。

まず前提として、技術大好き人間としては、もう洒落にならないぐらい面白いのですが、ただ1つだけ質問したいのが、ビジネスや社会課題という話につながりますよね。

分かりやすい話で言うと、例えば、ブロイラーが発明されたことによって、今まで1年に1回しか出荷できなかったのが、1年に4回出荷できるようになると、ニワトリの事業者が儲かります。

何よりも、例えばインドネシアや人口爆発する国のタンパク供給が担保されることによって、実は貧困地域の健康率が非常に上がることにつながるみたいな話があります。

魚は意外と注目されていないから、救える国や救える何かが結構ありそうな気がするのですよね。

梅川 おっしゃる通りですね。そして、魚の品種を変えようと思うと、完全養殖(卵から親魚にして、また卵を産ませること)が必要です。

完全養殖の課題としては稚魚の時に何の餌を食べているのか分からない問題があって、近大マグロでも完全養殖が確立されるまで、30年以上かかったと言われています。

そういう超試行錯誤のようなものが日本人は得意だったので、世界で最も多く品種改良ができる種を持っているのは近畿大学です。

そうでないと品種が変わらないじゃないですか。

品種改良ができるようになっているというのが、日本でも1つ勝ち筋かなと思えるところですね

尾原 魚の品種改良で、遺伝子ではないですが有名なのが、ノルウェーのサケで、海外ではサーモンの鮨が出てきますよね。

あれはノルウェーが寄生虫が育たない育て方、効率的な品種改良に成功したことによって、生で食べられるサーモンを海外に出荷できるようになったからです。ノルウェーは国策として、サーモン産業を育て、今では主要産業として成り立つぐらいのすごいインパクトがあるのですよね。

梅川 日本の市場も生食できるサーモンの登場によって200倍に拡大していますし、何よりもサーモンを赤身魚と思っている人がいますが、白身魚ですしね。

尾原 えっ、そうなんですか?

村上 赤くないですか?

梅川 あれは餌で赤くしているのです。

村上 そうなんですね、知らなかった(笑)。

尾原 でも逆に言うと、こうやって日本の魚が営業生産性を高く出せるということは、日本料理の文化をより海外に出せたり、ビジネスから文化の拡張のようなところまで増えていったりする話ですものね。

梅川 おっしゃる通りですね。

そこに色々な特性を乗せることができるので、先ほどの問いですが、イチゴは天然物が美味しいとは言わないよねというところだったりするので、そういうことをちゃんと変えていきたいですね。

でも、イノシシからブタに変えるのに7000年かかっているので、普通通り交配していくと、その未来までめちゃくちゃ長い時間がかかるのですが、今はゲノムが超正確に読めるようになり、昔30年前に、13年の時間と300億ドルかかかったものが、今は数日で数万円でゲノムを読むことができる時代になりました。

ゲノムという設計図を読めて、それを効率的に変えることもできるので、テクノロジーを使うと、もっと早く品種は変わるのではないかと思います。

なぜ水産業者のゲノム編集は進まない?

砂金 この分野は素人なので、今日の30分で非常に知識レベルが上がったので大感謝です。

基本はずっと技術のお話でしたが、やればいいのになぜ普及しないのでしょうか?

尾原 確かに。

砂金 先ほどのドローンの話だと規制だったのでしょうけれど、こちらは倫理問題も多少あるかもしれませんが、漁師さんや、今水産業でお仕事されている方々からすると、この養殖みたいなものに対して、まだ距離感の取り方やスタンスがよく分からないから、危なそうだから、やめておこうとか、規制ではない阻害要因はあったりするものですか?

梅川 基本的には漁師さんも後ろ向きではないですよ。

天然漁獲は日本で9,000億円と言われていて、年率3%で低下していっているのですよ。

270億円ではないですか。

それを埋めるほどの速度で僕たちの事業は立ち上がらないので、競合になりづらい。また、漁業は自分の世代でもう終わり、子どもに継がせない人も多かったりするので、これからやるなら将来は養殖だよねというのは、結構誰もが認めるところです。

漁もできなくなってきて、獲れる魚も変わってきているので、その変化を一番感じているのは漁師さんです。

砂金 なるほど、では彼らも味方陣営で、要は技術として色々な方が提供して、最後は量産を誰かがやってくれなければいけません。

今の水産業におられる方々がこの技術を使ったら、もっと安全に効率的に漁獲高が増えるみたいな話でしょうか? それとも全然違うプレイヤーが出てくる感じですか?

梅川 今のプレイヤーが使えるものと使えないものがあります。その要因がゲノム編集の規制の問題です。

ゲノム編集では食品安全として問題がないこと、生物多様性への影響がないことについて、行政に確認したいただき、届出を行う必要があります。現状では生物多様性の観点から、陸上養殖のみで届出を行っています。

海上で飼おうと思うと、生物の多様性をちゃんと測定しなければいけないので大変です。

陸上になると養殖できる魚種が限られてしまいます。

既存プレイヤーは海上なことが多く、新規プレイヤーは陸上なことが多いのです。僕たちが日本最大のエビ養殖プラントをNTTと合弁会社(NTTグリーン&フード株式会社)で作ったのも、そういう感じですね。

尾原 へえ!

梅川 海で飼おうと思うと、遺伝子を切ったものでは、今はなかなか難しいです。

海で飼うには、例えば、高温耐性にするというアプローチをとっていますが、それはゲノム編集とは違う技術を用いています。

尾原 ちょっと時間は過ぎていますが、田路さんは何かありますか?

田路 スピードを上げる方法が何なのか、聞きたいと思っていました。

要は、この技術は本当に一気に広げることができそうだなと思って、これを誰でも使える状態にすることについて、どのような取り組みができるのかなと。

梅川 1つは、僕たちが稚魚を作り、養殖事業者と一緒に育てることです。

開発と稚魚生産を行い、その後の工程は、みんなと力を合わせてやっていこうみたいなところなので、これがちゃんとワークすれば早いとは思います。

文系技術ベンチャーには憧れる

尾原 時間は過ぎていますが、お聞きしたかったことがあります。

技術を最初から知っていたわけでもないのにこのエリアに飛び込んだし、あと面白いのは、今おっしゃられたように、完全養殖技術は近畿大学がやっていて、どちらかと言えば、遺伝子技術の遺伝子解析と加工は京都大学が強いということがあります。

ご自身は、その辺に詳しくない状態で飛び込んだわけですよね。

なぜ飛び込んだのかと、なぜ上手く適応できたのかをすごく知りたいです。

というのは、日本は技術者が技術ベンチャーをやるみたいな、ちょっと思い込みがあった時に、文系技術ベンチャーはちょっと憧れなのですよね。

梅川 次は村上さんなので、文系技術ベンチャーが続きますけれども(笑)。

尾原 でも、村上さんは、落合陽一さんという希有な人と組んだ場合だから。

村上 (笑)

梅川 僕は以前プライベートエクイティファンドにいて、日本の名だたる企業のデューデリジェンスをやっていました。

日本の大企業の技術力がすごいと期待していたのですが、中国、韓国、台湾に追いつかれていることが多かったのです。

日本は技術でも負けているし、経営でも負けているのではないかと思いました。

この世界で戦っていくためには10年後を見なければならない、バックキャスティングで考えて、10年後に何の産業が日本を支えているのだろうかと考え、1つは「食」だと思いました。

その中でも、日本の魚は世界で一番美味いと思います。

この国より鮨が美味い国がないのはなぜかというと、加工技術なのですよ。

天然物は、どの海域でも取れるじゃないですか。

そもそもマグロがどこで取れているのかよく分からないみたいな話もありますが、取れたものへの神経締めや血抜き、熟成や冷凍が良いから、世界で一番美味いと理解してます。

ですが、よく見てみると、品種も変わっていなければ生産体系も昔から変わっていないので、ここで革命が起こること、品種が変わって生産体系がスマートになれば、日本の加工までがうまくつながり、世界で戦っていける産業を創り出すことができるのではないかと思いました。

僕は技術を持っていなかったので、京都大学に行って、先生を紹介いただく中にゲノム編集で魚を大きくする研究をしていた先生(木下 政人現CTO)がいて、その共同研究先が近畿大学で家戸 敬太郎先生(現科学技術顧問)がいたので、このメンバーで起業してやりましょうというのがスタートでした。

尾原 カッコいい! すごい。そういう起業家が増えてほしいですよね。

(続)

本セッション記事一覧

- 社会を変える最新テクノロジーを語り尽くす135分!

- エアロネクストの特許に見る、ドローン専用機化の未来

- 地域の社会インフラを目指すドローン、規制改革への取り組み

- 「ゲノム編集」への偏見に挑むリージョナルフィッシュ

- 「遺伝子組換え」と「ゲノム編集」の違いを知っていますか?

- 医療分野で臨床が進む「ゲノム編集」、水産業での推進に必要な条件とは

- 「音」で認知症の改善に挑むピクシーダストテクノロジーズ

- 音の刺激で認知機能に改善も? ネックは「ガンマ波」の不快な音

- 企業と提携し、日常音から認知機能ケアができる場を増やす試み

- 企業のAIトランスフォーメーションを支援するGen-AX

- SF思考で未来を先取り、逆算できる人が必要とされる時代【終】

▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

編集チーム:小林 雅/小林 弘美/原口 史帆/浅郷 浩子/戸田 秀成