▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

ICC FUKUOKA 2025のセッション「大人の教養シリーズ「美食」について語りつくす(シーズン10)」、全6回の③は、「Syn」のオーナーシェフ大野 尚斗さんによる洋食のトレンド解説です。豪華絢爛な料理からシンプルな料理への変遷と、今のトレンドをわかりやすく解説します。次に取り上げるのは、おいしさの種類です。「美味しい」と「旨い」は違うと聞いて、ピンときますか?ぜひご覧ください!

ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2025は、2025年9月1日〜9月4日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページをご覧ください。

本セッションのオフィシャルサポーターは EVeM です。

▼

【登壇者情報】

2025年2月17〜20日開催

ICC FUKUOKA 2025

Session 2E

大人の教養シリーズ 人間を理解するとは何か? (シーズン13)

Supported by EVeM

▶︎登壇者一覧

(スピーカー)

大野 尚斗

Syn

オーナーシェフ

西井 敏恭

シンクロ

代表取締役

長谷川 誠

NTTドコモ

コンシューママーケティング推進担当部長/シニアプロフェッショナル

山本 典正

平和酒造

代表取締役社長

(モデレーター)

榊 淳

一休

代表取締役社長

▲

▶「大人の教養シリーズ「美食」について語りつくす(シーズン10)」の配信済み記事一覧

榊 ここまで、皆さんに自己紹介をしていただきましたが、ここからは何かおもしろいことを語ってくださいということで、まだ今日は幸いにも時間がありそうですので、大野さんからお願いします。

大野 よろしくお願いします。

榊 大野さんからは、「Nouvelle Cuisine/ Cuisine Trendなど」ということですが、今日はどういうテーマですか?

大野 日本中を食べ歩いている方がたくさんいらっしゃるので、前回、僕は海外視点で作り手として海外と日本の違いについてお話しさせていただきました。

▶4. 海外は美味しさよりコンセプトが重要? 世界のガストロノミーの潮流(シーズン9より)

セッション後のアンケートを拝見したら、アカデミックなことを聞きたいという意見がいくつかあったので、今回はアカデミックにいってみようかなと思います。

かと言って、ジャンルを和食や中華まで広げると数時間かかってしまうので、とりあえず洋食に絞って、あとは今の料理についてお話しします。

でもそれは、別に名前がなくて、トレンドとして語ってみようかなと思います。

西井 楽しみです!

榊 よろしくお願いします。

Syn大野さんが語る「Nouvelle Cuisine」まで

大野 世界中の料理がそうですが、どんなものも一番最初に家庭料理から始まっています。

家庭料理がどんどん広がって、郷土料理という、地産地消として今流行っているものですが、自分の周りにあるところで育てた食材や、海が近ければ海のもの、山が近ければ山のものを使って、歴史的背景がある中で、料理というものがどんどん育っていきました。

ただそれは、あくまで家庭という一個人の生活の中でのもので、もう一つ、高級料理と今言われているものがあります。

宮廷料理のような、日本だと殿様のような方に献上される料理は、それとは真逆のもので、希少な食材が好まれてきました。

例えば、自分の住んでいる所からすごく遠いところにある食材、めったに採れない食材、そういうものを使った料理がどんどん成長して、フランス料理だと「Haute Cuisine(高級な料理)」が一番最初に始まります。

オーギュスト・エスコフィエ(1846~1935)という名前をお聞きになられた方もいらっしゃるかと思いますが、エスコフィエによって、右の写真のように、いかにもコテコテした手間のかかった、美味しいとは言えないけれども豪華絢爛な料理ができました。

▶︎現代フランス料理の父!エスコフィエはなぜ偉大なのか?(料理天国)

ところが、戦争が始まると食材が少なくなってくるので、こういうことはやめようよ、でも美味しいものは食べたいよねということで、「Nouvelle Cuisine(新しい料理)」というものが始まりました。

ポール・ボキューズ(1926〜2018)をはじめとする方たちですね。

▶︎ポール・ボキューズ:フランス料理界の法王(フランス観光開発機構公式サイト)

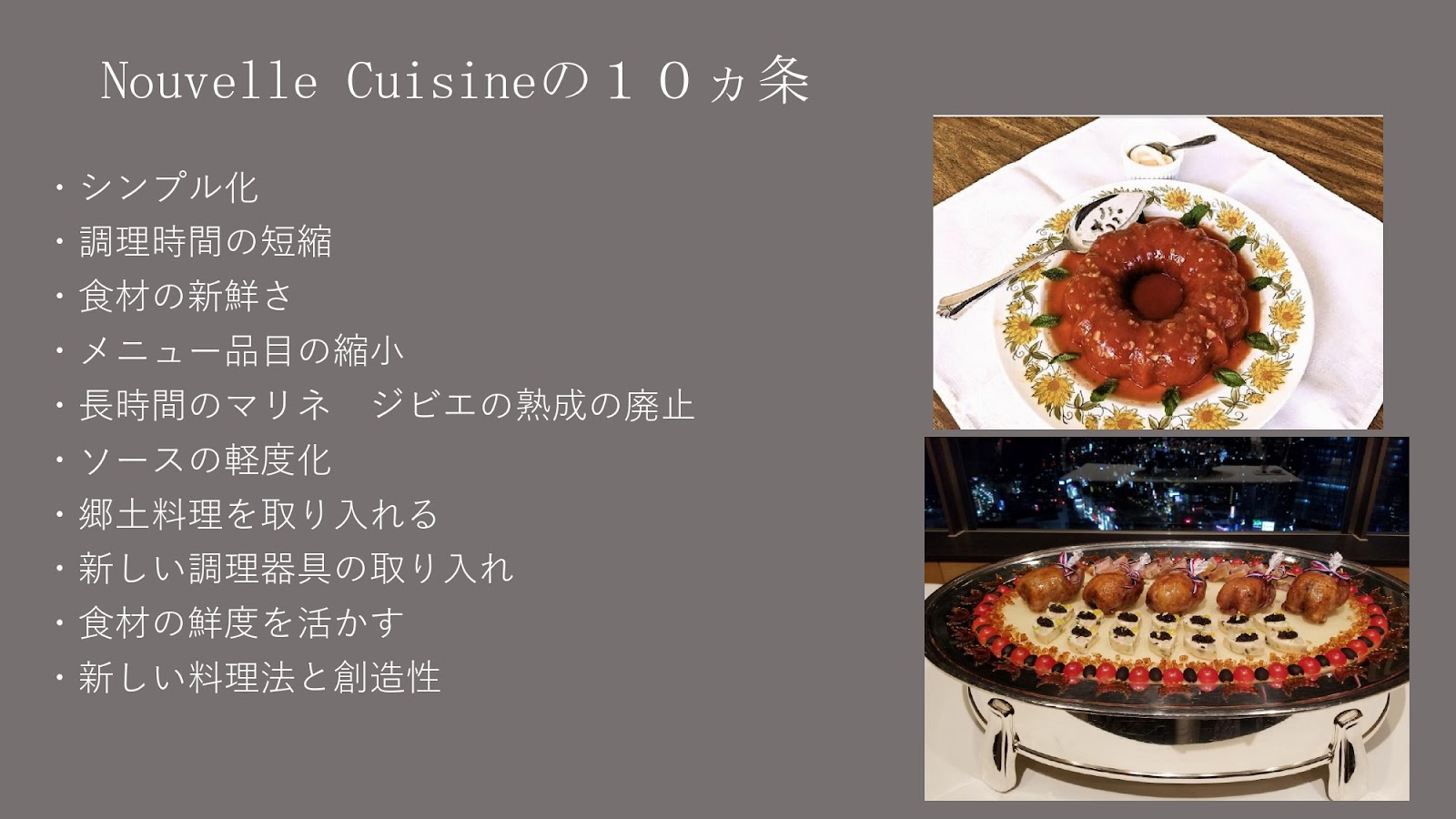

そこで求められた10カ条の一つが、今の僕たちが食べに行っている料理、作っている料理とも深く関わるのですが、シンプルにしようということです。

一つの料理で冷やしたり温めたりを何万回も重ねるものじゃない、もっとシンプルにしよう、交通の便が良くなったから食材も良いものを使って、それを活かそうじゃないか、と。

中華の満漢全席のような、食べるのに5日間かかるような料理はやめよう、と。

▶満漢全席とは何?実在した贅沢すぎる宴会料理について解説します!(デリッシュキッチン)

今でも長いですけれどね。Synでもコースで3時間半から4時間かかります(笑)。

西井 4時間かかりますよ。

大野 時代として、どんどん短くなって、今は日本だけではなく世界中でだいたい2時間半になっています。

あとマリネ、熟成というのも、今熟成がちょっと前から流行っていますけれど、以前は、食材がもたないから熟成せざるを得ませんでした。

それをやめて、なるべく美味しいというところにフォーカスするようになりました。

ソースの軽度化は、バターやルゥと呼ばれる小麦粉を控えようということです。

郷土料理を取り入れるというのは、うちもそうですし、もちろん今はどこのお店もやっていて、これは革命的なものですね。原点に戻ろうということです。

以降の、新しい調理器具の取り入れなどは、もう今みんなが取り入れていることですね。

食材を活かす「Cuisine Moderne」

大野 そしてその次に来たのが、「Cuisine Moderne」です。

ここまでは、ちゃんと言葉ができています。

ロブション、トロワグロ、そういった料理ですね。

▶︎フランス料理界の巨匠、故・ジョエル・ロブションの功績【至福の食体験 vol.61】(リシェス)

▶︎セザール・トロワグロが語る、世代を超えて受け継がれる“料理芸術”の系譜とは(WebLEON)

綺麗に盛り付けて時間はかかっているのですが、軽やかにした料理で、食材を活かします。

では、食材を活かすとは何なのか。

お鮨で食材を活かすとなると、保存するものがなかった頃に「なれずし」ができました。

▶︎なれずし 三重県(農林水産省)

フランス料理でも、食材にいいものが入ったら、火入れを浅くします。

生ではないけれど、火が通った状態です。

あとは、重ねないことです。

多分ここにいらっしゃる皆さんは、食べるのがお好きな方ばかりだと思いますが、何を食べているかわからない料理を作っているお店も色々あると思います。

なるべく何の食材を食べているかわかるようにしようと言って育ったのが、「Cuisine Moderne」ですね。

西井 年代的に言うと、それぞれ、どれぐらいでしょうか?

大野 ちょうどそのページが飛んでいるのですが、「Haute Cuisine」が1900年で、「Nouvelle Cuisine」が1980年頃、「Cuisine Moderne」が1990年頃、だいたい10年ペースで来ていますね。

日本は、さらにそこから10年遅れてきます。

西井 向こうで10年前に始まって、その10年後に日本に来るのですね。

大野 そうです。

西井 感覚的になるほどなと思いますね。

大野 前回も触れましたが、音楽やファッションと同じで、海外で流行ったものに5年、10年遅れで日本のシェフが注目するのです。

今日はいらっしゃらないですが、京都のLURRA°(ルーラ)の友達、(宮下)拓己君も言っていましたが、日本の料理人は英語の文献、資料を読めないので、どうしても遅れてしまいます。

僕みたいに言葉に壁がない人間だと、もう次々いってしまいます。

僕ら料理人は、飽きっぽいのですよね。もう毎日『HOT LIMIT』(T.M.Revolutionの1999年のヒット曲)を歌いたくない西川 貴教さんみたいな感じなんです。

(一同笑)

次々追いかけてしまいます。

今のトレンドは「なるべく短く、一瞬で旨い」

大野 勝手に「Cuisine Trend」という言葉を作りましたが、こちらが流行りの料理、今の料理ですね。

海外のものも入れていますが、ご存知のお店の料理もあると思います。

一目見て、これらの作り手は、何を求めて料理を作っていると思いますか? 皆さん、どうですか。

榊 ハセマコさん、どうですか?

ハセマコ えっ、「Cuisine Trend」という、今のこのトレンドが何を求めているかということですかね?

大野 そうですね。作り手はすごく意識して料理を作ります。

やはり需要があって初めて僕らは作るので、お客様が求めている味だったりを全部作っているのです。

ハセマコ なるほど、そういう意味で言うと、シンプルなんじゃないかなと思います。

あとは、僕はそんなに求めていないですが、一口で食べられるフィンガーフードがやたら流行っているなというイメージですね。

大野 そうですね。フィンガーフードの需要の高さと、あとはTikTokと同じで、なるべく短く、あと一瞬で旨いと思わせることで、それが今間違いないブームです。

山本 これは見た目でもう旨いですものね。

大野 そこなのです。

もう食べて考えなくていいのです。

それがいいかどうかは置いておいても、食べる前から絶対美味しいじゃないですか。

だってブリオッシュに、バターとうにが乗っているのです(写真左)。

隣は、ほぼたこ焼きですよね。

(会場笑)

ちなみにこれは、今年三ツ星を獲得したRestaurant Jordnærという北欧のレストランのスペシャリテです。

日本のたこ焼き器で…、現地にたこ焼きのようなお菓子があるのですが、作ったものの上に乗せるのはキャビアとトリュフです。

もう絶対旨いですよね。

あとは、SUGALABOの生ハムシャリ(3つ縦に並んだ写真上)とか、タカマサさんの揚げ物に生ハム(同じく中)、卵黄醤油漬け(同じく左下)、あとアワビのグツグツしたものに麺(同じく右下)ですね。

ハセマコ これは日本料理 晴山ですね。

大野 そうです。

西井 さすがですね。

おいしさの種類

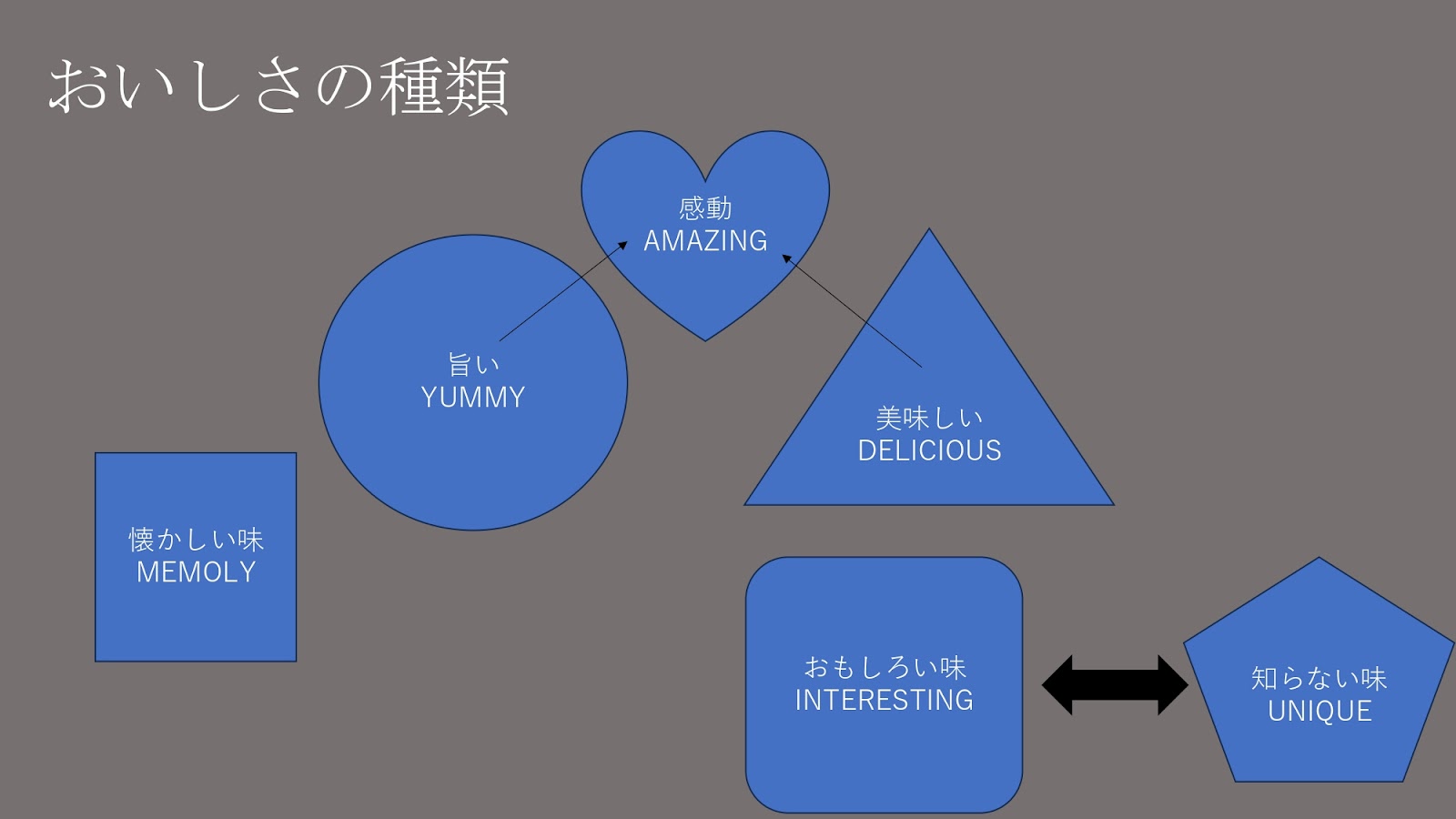

大野 それから、前回、京都でお話しさせていただいたことに繋げていこうかなと思います。

「美味しい」と「旨い」は違うと、お話しさせていただきました。

浜田 岳文さんという世界一のフーディーが出された本(『美食の教養 世界一の美食家が知っていること』)にも書かれてあって、勝手にシンパシーを感じて嬉しかったのですが、「美味しい」と「旨い」は違うのですね。

「旨い」はある意味普遍的で、考えるということだったり、例えば食べる側のキャパシティだったりは何もいりません。

脳裏に来るのが「旨い」で、うま味調味料でもよくて、グルタミン酸の塊で「旨い」と感じるのです。

一方で、「美味しい」はたくさんあるなと思っていて、以前、僕がハヤシライスを食べに行って、美味しかったとSNSに上げたら、「君みたいに世界中を食べ歩いている人が、これを食べて美味しいと思うの? 化調(化学調味料)入ってるじゃん」というようなことを、料理人の方から言われました。

僕は敵意には敵意で返してしまう人間なので、結構炎上したんですけれど。

(会場笑)

ちょっとまだ若くてすみません(笑)。

「懐かしい味」ってあると思うのです。

皆さんが育ってきた中で、今思うと、もしかしたらそんなに美味しくなかったのかもしれないけれど、記憶に残る味って絶対美味しかったり旨かったりしますよね。

「旨い」「美味しい」が感動と繋がったり、あとは「おもしろい味」や「知らない味」、これは美味しくないというものとすごく密接してしまうのですが、よく外国人が食べた時に「Interesting」とい言うですが、あれは僕たち作り手側からすると、結構ずるいのですよ。

「Interesting」は喜んでいるのか、ネガティブなのかわからないからです。

西井 長谷川さんも言っていますね。

ハセマコ だいたい「おもしろい」って言っています。

大野 それはどっちですか?

ハセマコ それは、ネガティブです。

(一同笑)

大野 こういうことです。

ちなみに僕も食べに行って、「どうでしたか?」と言われて困った時に、「おもしろかったです」って(笑)。

西井 一緒じゃないですか(笑)。

ハセマコ 「おもしろい」「珍しい」は、連発しますね。

大野 怖いですね。知らない味に対しても、そうなります。

でも、知らない味に対して、ネガティブに「おもしろい」と言うのは、自分の経験のなさや許容の少なさだと思っています。

「旨さ」とは何か?

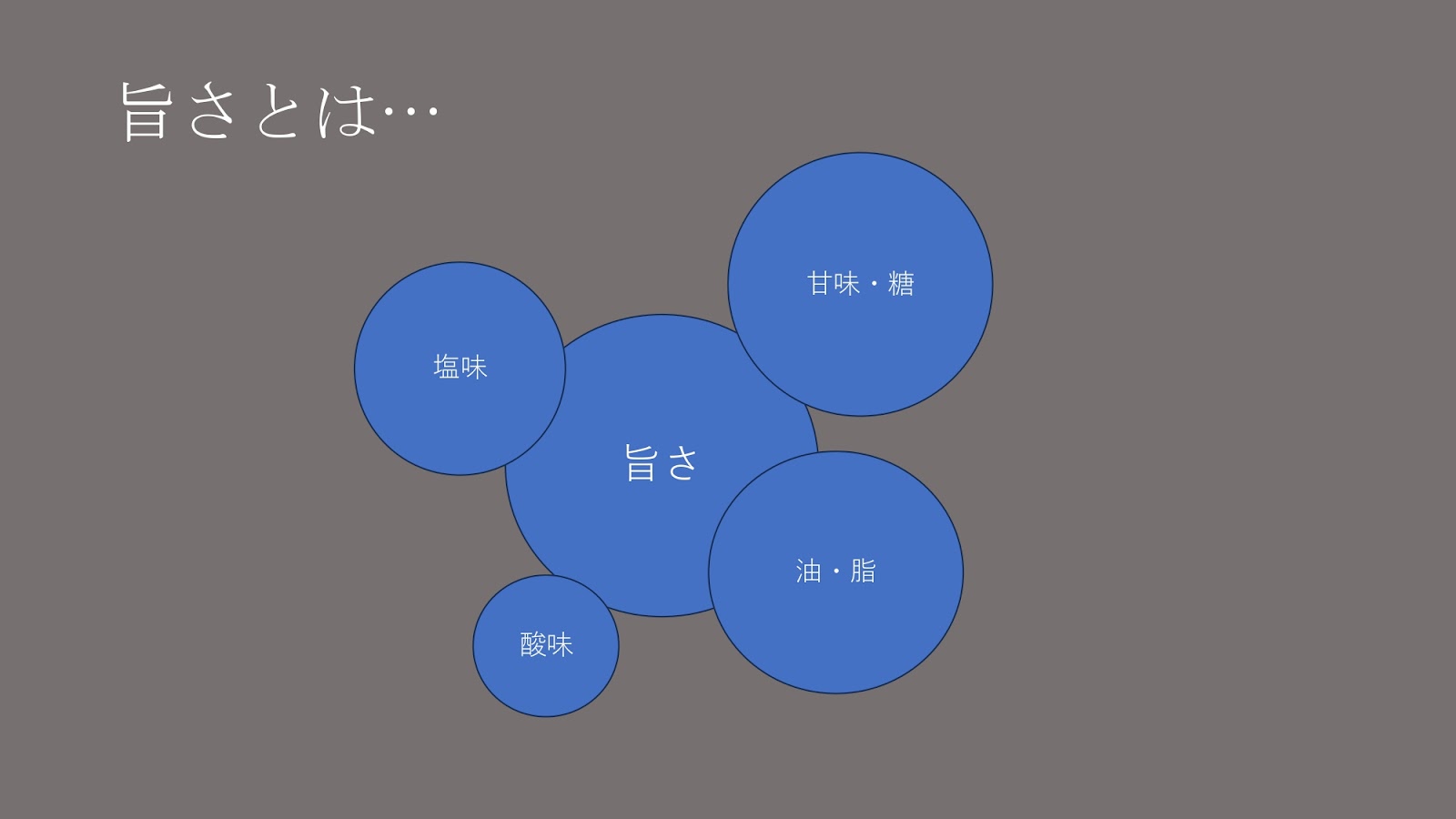

大野 では、旨さとは何でしょう。

「旨さ」は正直、簡単に作れます。

書いてある通り、塩味、酸味、油、あと甘味、これが重なると、誰でも美味しく感じます。

ジャンクフードですね。

料理人としてこれが正解だと思われたくないのですが、僕らはやはり誰かがいるから料理を作りますので、コースの中には入れ込むようにしています。

ただ、みんなが同じことをやっているから流行りに乗ろうというだけではなく、誰もやっていないけれど、着地点として旨い、美味しいを求める、それをコースの中に置くことのできる方が、やはりセンスがあってすごい料理人ですよね。

それでは「まずさ」とは?

大野 では、「まずい」「美味しくない」とは、何だと思いますか?

色々とあります。もちろん味のバランスが悪い、脂身が多い、油が酸化しているなどがありますね。

あとは「薄い」と「淡い」は、違いますよね。

日本料理の美味しいだしは、「淡い」です。

でも一発目では、味を多分感じないと思います。

本当に美味しい、滋味深い、それが「淡い」ですね。

僕はニューヨークの料理学校に通っていたのですが、1人でふざけた実験をしていました。

1Lのお湯を5つ沸かして、塩1%から始めて、ビールやお酢など色々入れて、何パーセントまで自分でわかるのかを実験して、絶対味覚みたいなテストに受かったことがあります。

でも、それと美味しさがわかることとは関係はないです。ただ自分の楽しみで。

味のバランスは、すごく難しいのです。

「美味しくない」ギリギリを攻める人もいて、「美味しい」にたどり着く作り手もいますが、それは完全に作り手のセンスです。

奥さんや彼女さんに言ってはいけないですが、色々入れすぎて、バランスが崩れていることがあって、色々入れすぎても毎回バランスを保っている方は、センスが良い方です。

実際には良い食材であれば、塩とだしだけで美味しいのですが。

そういうところで、「まずさ」は結構難しいところがあります。

あと口に合う合わない、それがユニークということですね。

西井さんは、世界中色々食べに行かれていますが、口に合わないものはたくさんあるじゃないですか。

西井 ありますね。

大野 それを、「まずい」ではなくて、1回皆さん、受け入れてみてください。

西井 はい。長谷川さん、インジェラを食べに行きましょう。

ハセマコ 多分行かないですけど、そうですね(笑)。

大野 僕は世界中に行って、自分の口に合わなくても、それがその国の文化だと思って、その郷土料理を取り入れて、日本でお店をやっているので、日本人の方に美味しく食べていただけるよう提供しています。

西井 非常に勉強になります。

大野 ありがとうございます。

(続)

▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

編集チーム:小林 雅/浅郷 浩子/戸田 秀成/小林 弘美