▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

ICC FUKUOKA 2025のセッション「大人の教養シリーズ「美食」について語りつくす(シーズン10)」、全6回の最終回は、“変態美食家”ハセマコさんが美食の大衆化に成功した2店の事例を紹介します。食べログアワードが完全に脱コロナしたこと、料理人と職人が互いの領域で競い合う美食戦国時代が到来したことを告げ、シーズン10は終了です。最後までぜひご覧ください!

ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2025は、2025年9月1日〜9月4日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページをご覧ください。

本セッションのオフィシャルサポーターは EVeM です。

▼

【登壇者情報】

2025年2月17〜20日開催

ICC FUKUOKA 2025

Session 2E

大人の教養シリーズ 人間を理解するとは何か? (シーズン13)

Supported by EVeM

▶︎登壇者一覧

(スピーカー)

大野 尚斗

Syn

オーナーシェフ

西井 敏恭

シンクロ

代表取締役

長谷川 誠

NTTドコモ

コンシューママーケティング推進担当部長/シニアプロフェッショナル

山本 典正

平和酒造

代表取締役社長

(モデレーター)

榊 淳

一休

代表取締役社長

▲

▶「大人の教養シリーズ「美食」について語りつくす(シーズン10)」の配信済み記事一覧

ハセマコが思う美食の大衆化とは

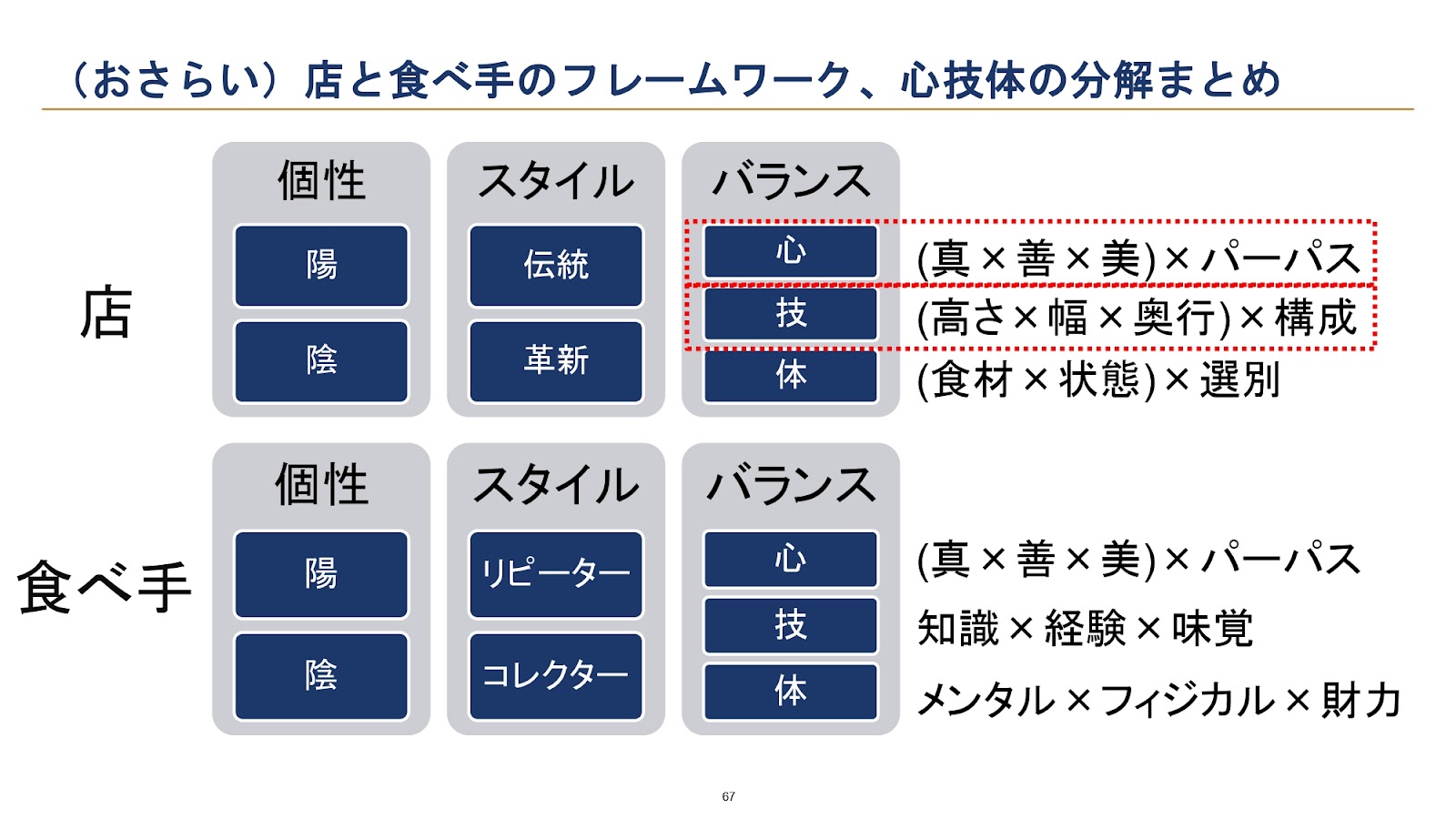

ハセマコ シーズン10にかけて、美食道のまとめとして、「店と食べ手のフレームワーク」を作ってきました。

「店」と「食べ手」を分解しています。

シーズンが進むに従って、「心技体」もさらに分解して、わけのわからないぐらいのフレームワークを作っていたのですが、今日は「心」と「技」を深掘りして、お話しできればなと思います。

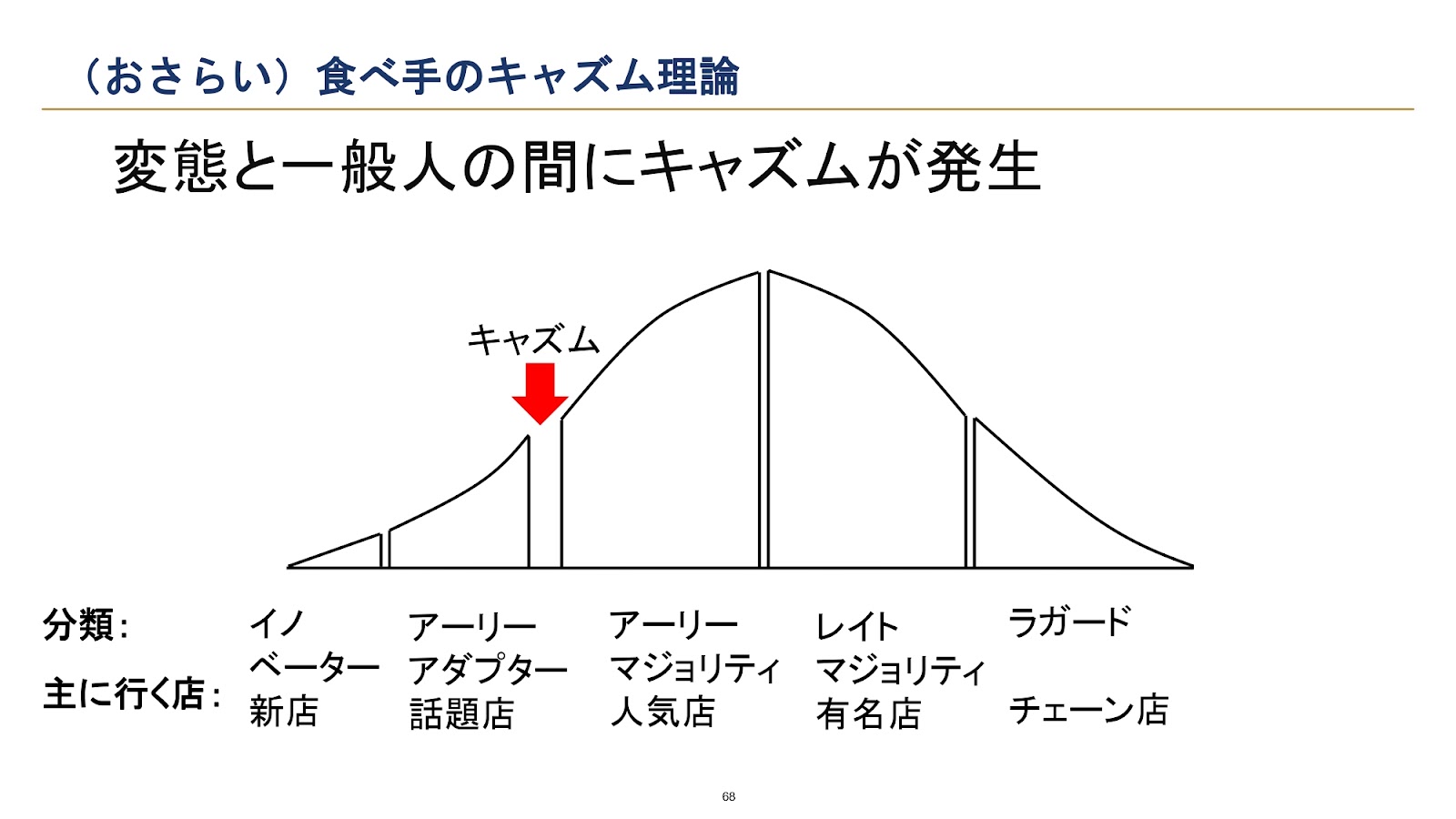

こちらもおさらいですが、変態と一般人の間にキャズムが発生していますよという話で、美食のイノベーターやアーリーアダプターは、キャズムの左側にいます。

それがメジャーになっていくに従って、徐々に大衆的な店になっていくというところがあります。

実は、前回シーズン9で山本さんが、山本さんの考える大衆化のお話をされていて、次回、ハセマコが考える大衆化について発表しますと予告をしました。

▶8. 美食家たちが考える、美食の民主化による弊害【終】(シーズン9より)

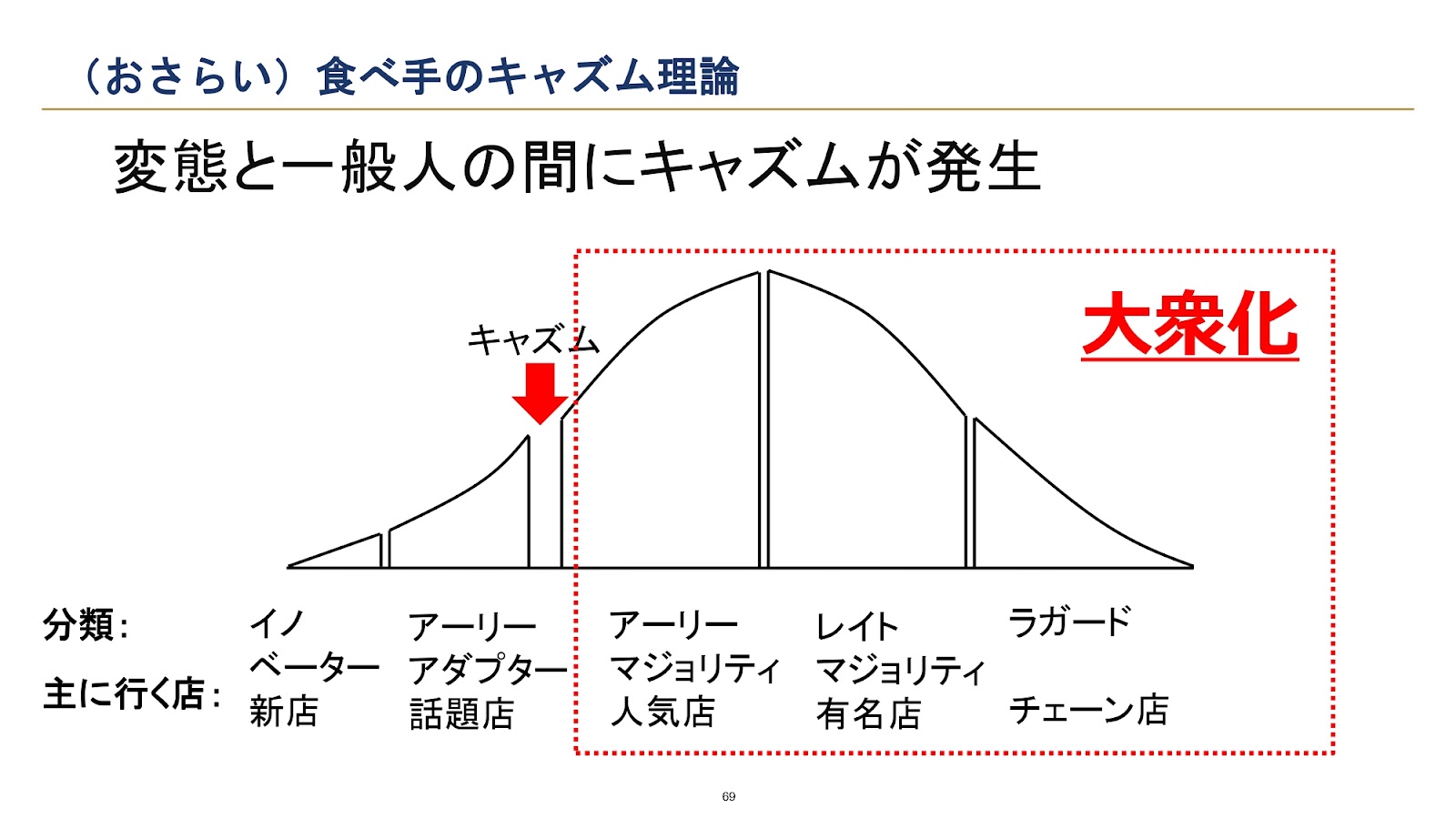

今回このコンテンツを作ってきましたが、キャズムの右側が大衆化というふうに考えています。

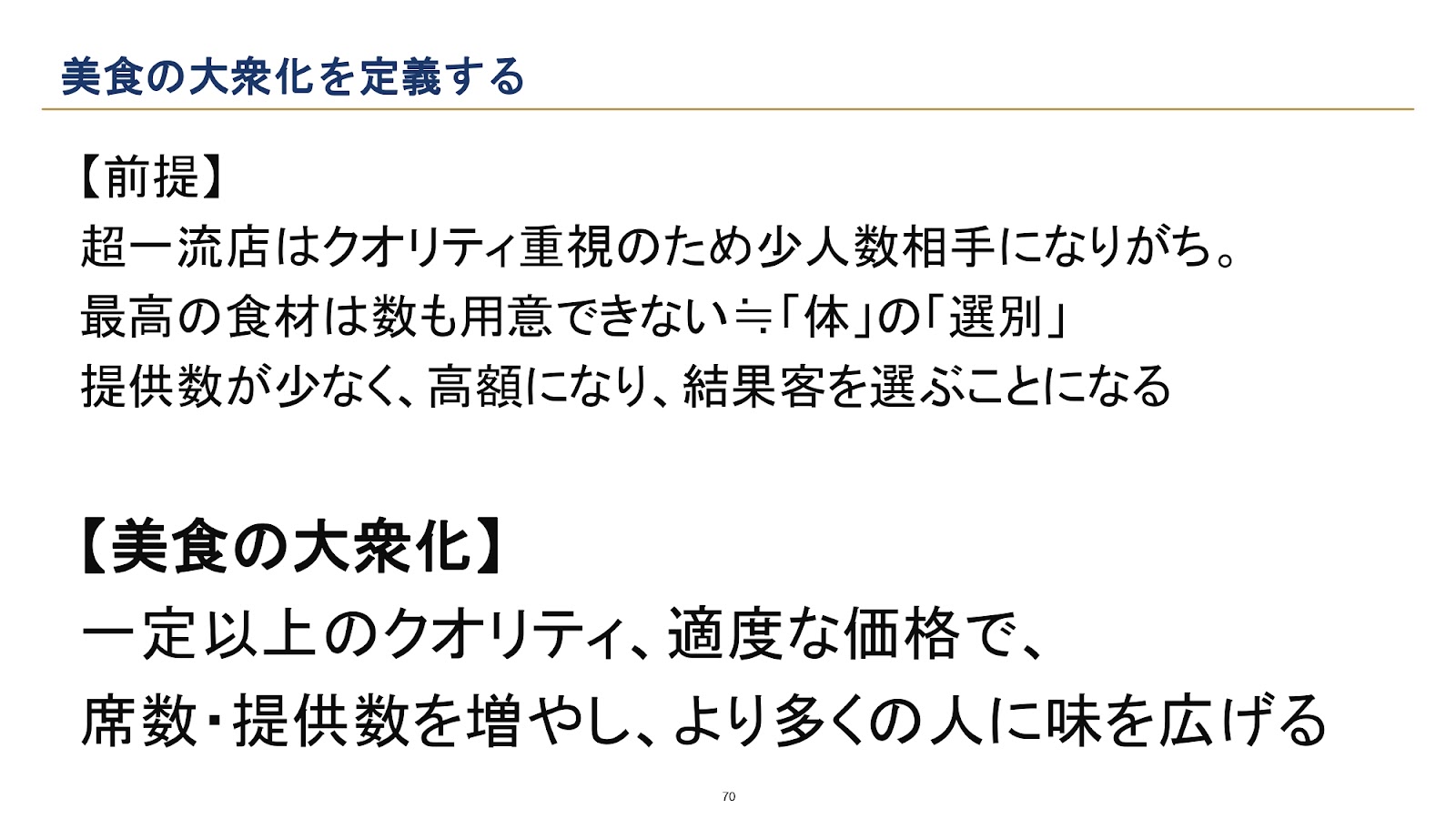

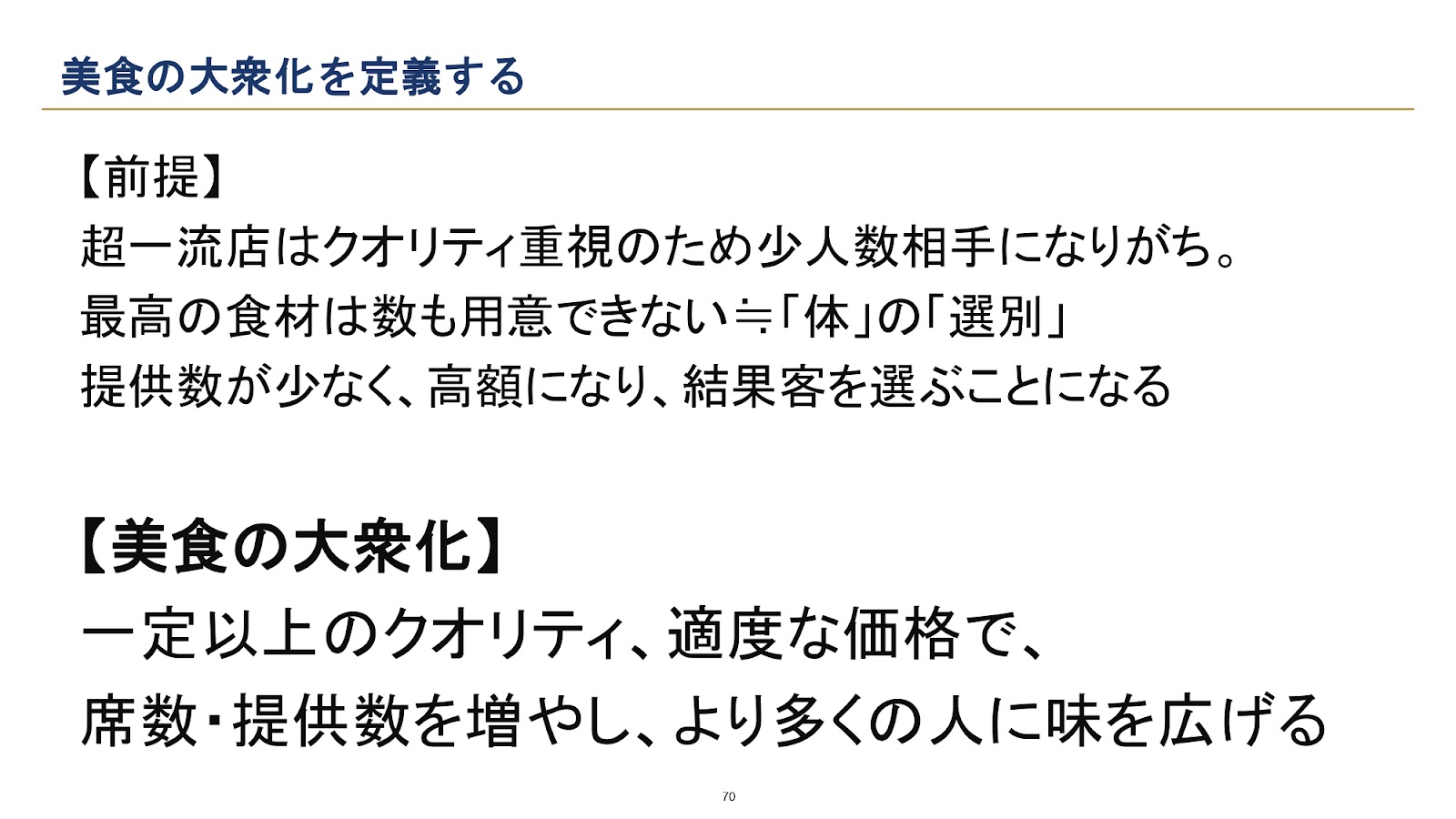

美食の大衆化を定義するといういきなり堅い話になりますが、超一流のお店はクオリティ重視のため、少人数相手になりがちです。

最高の食材はそもそも数が用意できないので、「体(※ここでは、食材のこと)」で「選別」という話を以前したことがありますが、良いものはそんなに仕入れられません。

▶5.美味い店選びは「個性・スタイル・バランス」を理解しよう(シーズン1より)

提供数が少なくて高額になるので、結果的には客を選ぶことになるというのが大前提としてあります。

なので、僕が考える美食の大衆化とは、一定以上のクオリティと適度な価格で席数や提供数を増やして、より多くの人にその味を届けるということです。

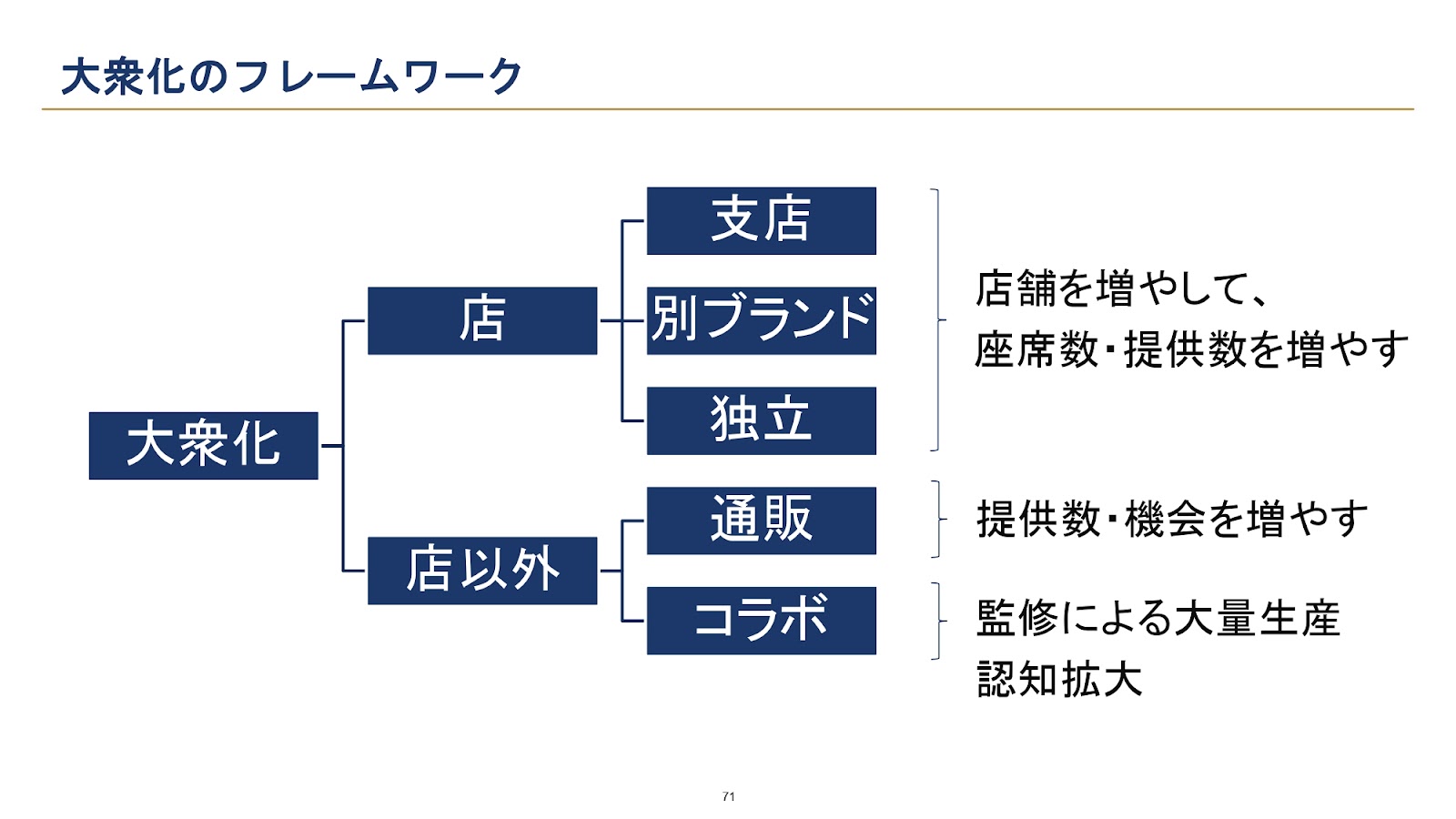

大衆化のフレームワークを解説

ハセマコ 次に、「大衆化のフレームワーク」です。

「店」と「店以外」があって、「店」には「支店」と「別ブランド」と「独立」があります。

「店以外」だと、「通販」と「コラボ」があります。

上側の「店」は、店舗を増やして座席数と提供数を増やしましょうという話で、下側の「通販」や「コラボ」は、提供数と機会を増やすという話です。

「コラボ」は自分が監修して大量生産することによって、一気に認知を拡大することができるとともに、そのお店の味を広げることができます。

西井さん、どうですか。

西井 そもそも前のページの時点で、だいぶわからなくなるかなと思って。

ハセマコ えっ?

西井 いやいや僕はわかりますよ。

「超一流店はクオリティ重視のため少人数相手になりがち。最高の食材の数も用意できない≒『体』の『選別』」とか、もうこの時点で多分みんなついて来られなくなるかなと思います。

ハセマコ 日本の超一流のレストランや、いわゆるこだわりのラーメン屋もみんなそうですが、1日に用意できる数には限界があるのですよね。

例えばラーメンだったら100杯限定とか、和食屋だったら6席のカウンターのみみたいに、山本さんがおっしゃった予約困難店の話にも繋がっていきますが、クオリティを追求しようとすると、提供数を増やせません。

その結果、いかにしてクオリティを維持しながら数を広げるかというところを、美食の大衆化として定義しました。

同じことを言っていますけど。

西井 Synはまさにそうだと思いますが、10席ぐらいですかね。

大野 来月から4席ですね。

西井 1日4席とか、山本さんが言っていたヴィラ・アイーダもそうですよね。

山本 そうですね。大衆化とまた真逆の話ですけれど、独立するたびに弟子が親方の店より席数を減らしていく流れがあります。

西井 そうですよね。

大衆化に成功した事例

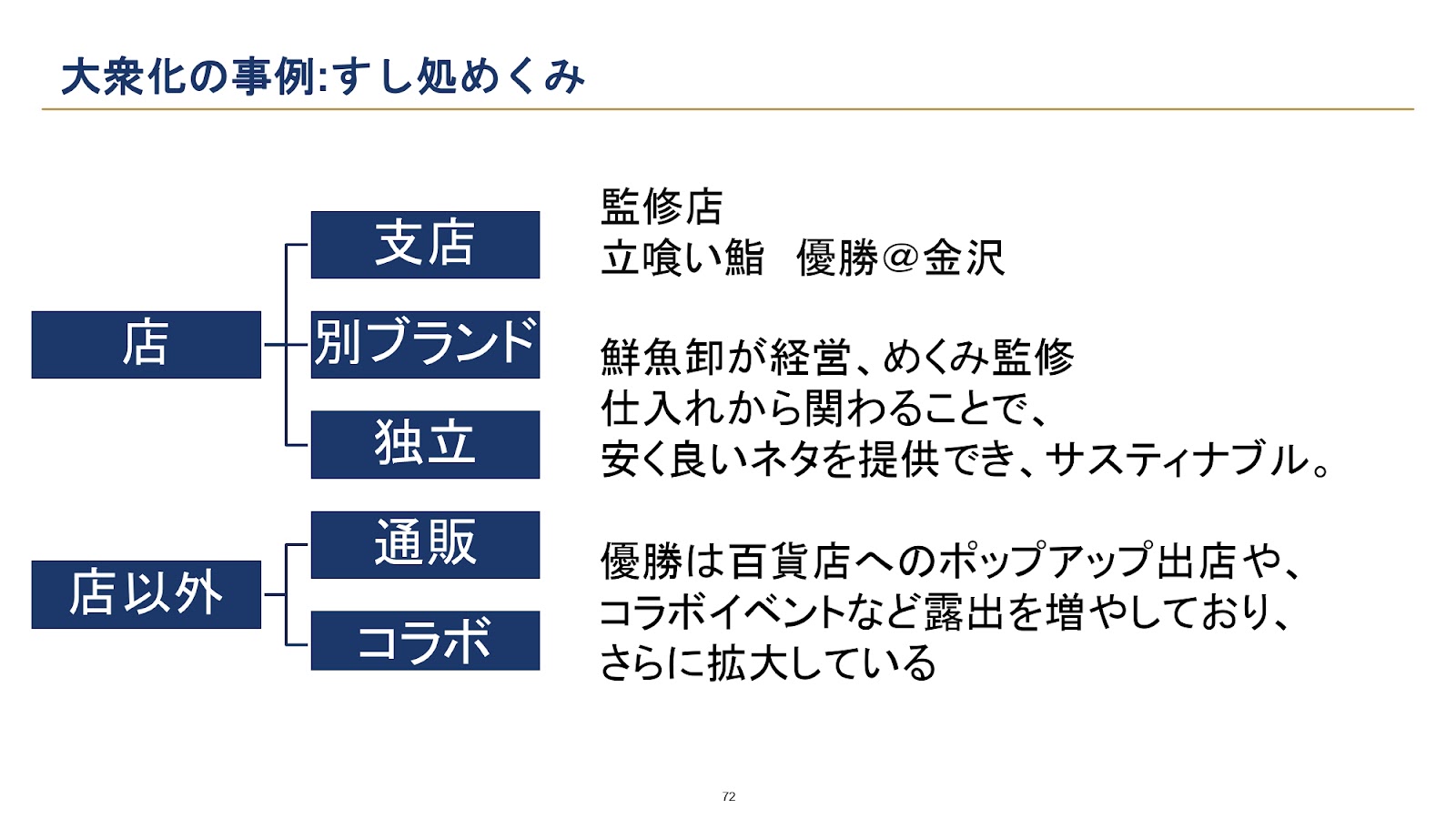

ハセマコ 大衆化の事例として、我々もよく行くすし処 めくみがあります。

監修店として、立喰い鮨 優勝というお店を金沢の漁港に作っています。

これは鮮魚卸が経営して、めくみが監修するモデルですが、仕入れからめくみが関わっているので、めくみが選ばなかった、でも超いい魚が優勝に入っていて、立喰い鮨なので5,000円ぐらいで食べられます。

それがめちゃくちゃ旨いと。

シャリもめくみが監修しているので、めくみクオリティを5,000円で食べられるということで、席数も大幅に増え、さらに魚の種類も増え、素晴らしいビジネスモデルだなと思います。

さらに優勝は、独自に百貨店のポップアップや東京のイベントでもよく出てきますので、めくみの味が優勝があることによって広がっていくというのが、大衆化かなと思っています。

榊 大衆化のフレームワーク、わかりやすいですよね。

西井 わかりやすい、本当に。

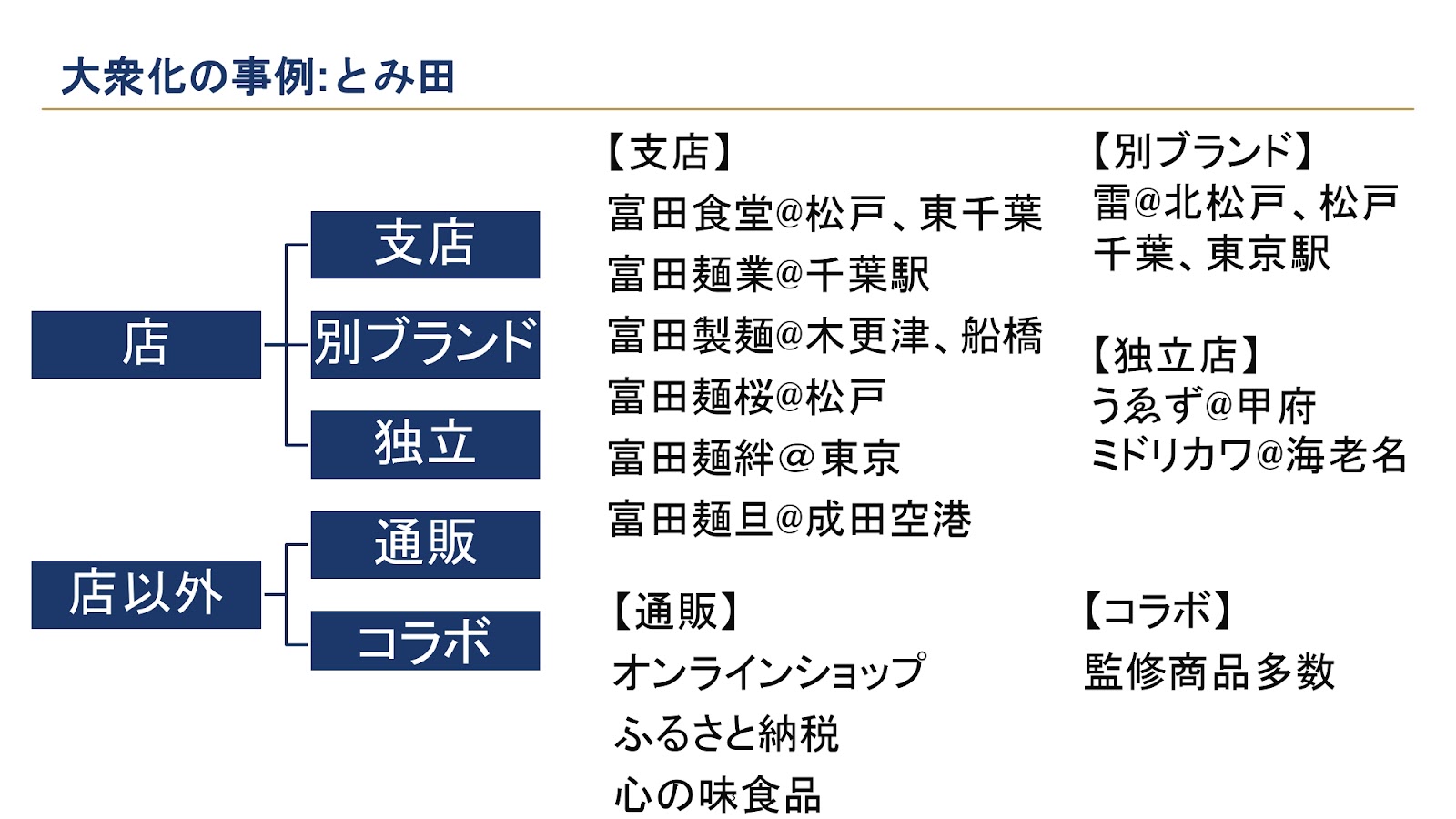

ハセマコ 次の事例が、中華蕎麦 とみ田です。

大衆化の話をしようとした時に真っ先に思いついたのが、松戸にあるつけ麺で超有名なとみ田でした。

「支店」も「別ブランド」も「独立」も非常にたくさんあります。

その上で、通販、ふるさと納税、心の味食品、心の味食品はとみ田の麺を仕入れられるB2Bの製麺所です。

色々なことをやっていますが、それでもやはり業界の中でリスペクトされていて、なぜこれが実現できているかというと、相変わらず富田(治)さん自身が店でちゃんと料理をしているのですよね。

本店のブランドを保ったまま、席数を増やしていって、「支店」を増やす、「別ブランド」を増やすみたいなことは、まさに大衆化の定義にぴったりだなと思います。

とみ田のビジネスモデルは素晴らしいなと思いました。

大衆化の成功は最先端のビジネスモデル

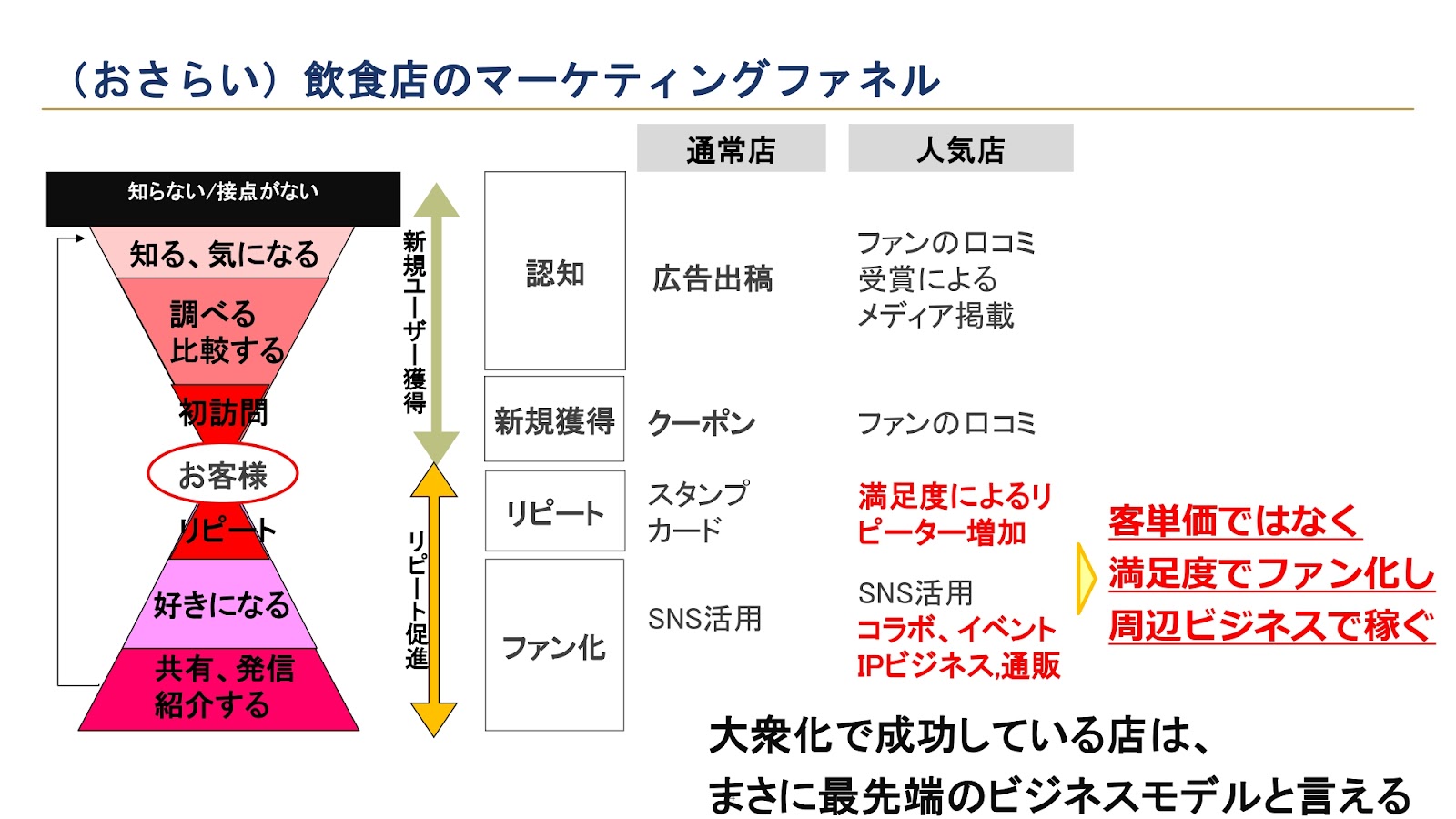

ハセマコ ここで、「飲食店のマーケティングファネル」のおさらいです。

以前、「飲食店のマーケティングファネル」というお話をしましたが、結局客単価で稼ぐのではなくて、ファンを作ってIPビジネスで儲けましょうという、まさにこれをとみ田さんはラーメン屋にもかかわらずやっていて、非常に素晴らしいモデルだなと思っています。

▶7.変態美食家が提案する飲食店のマーケティングファネルとは(シーズン5より)

大衆化をして大成功されていて、めちゃくちゃ儲かっていると思いますし、ファンも多くて相変わらず本店も大人気の予約困難店なので、非常に素晴らしいモデルかなと思います。

西井 まるでマーケターみたいなことを言っているじゃないですか。

ハセマコ (笑)

大野 すごいですね。料理人が一番思うところは、大衆化してリスペクトされる料理人はほぼいないということですから。

ハセマコ ラーメン屋も大衆化すると、大将がいなくなりがちなんですよね。

その結果、どんどん出店を押し出して、ブランドが落ちていくというところがありますが、それがキープできているというのは、本当に一番すごいモデルかなと思います。

西井 お店の人がテレビに出たりして、料理のほうがおろそかになると、結局お店の評判が悪くなって、悪くなる方向になりがちですものね。

とみ田さんやめくみさんはそれをちゃんとやっています。

「単品」と「コース」の分析

ハセマコ 最後のコンテンツです。

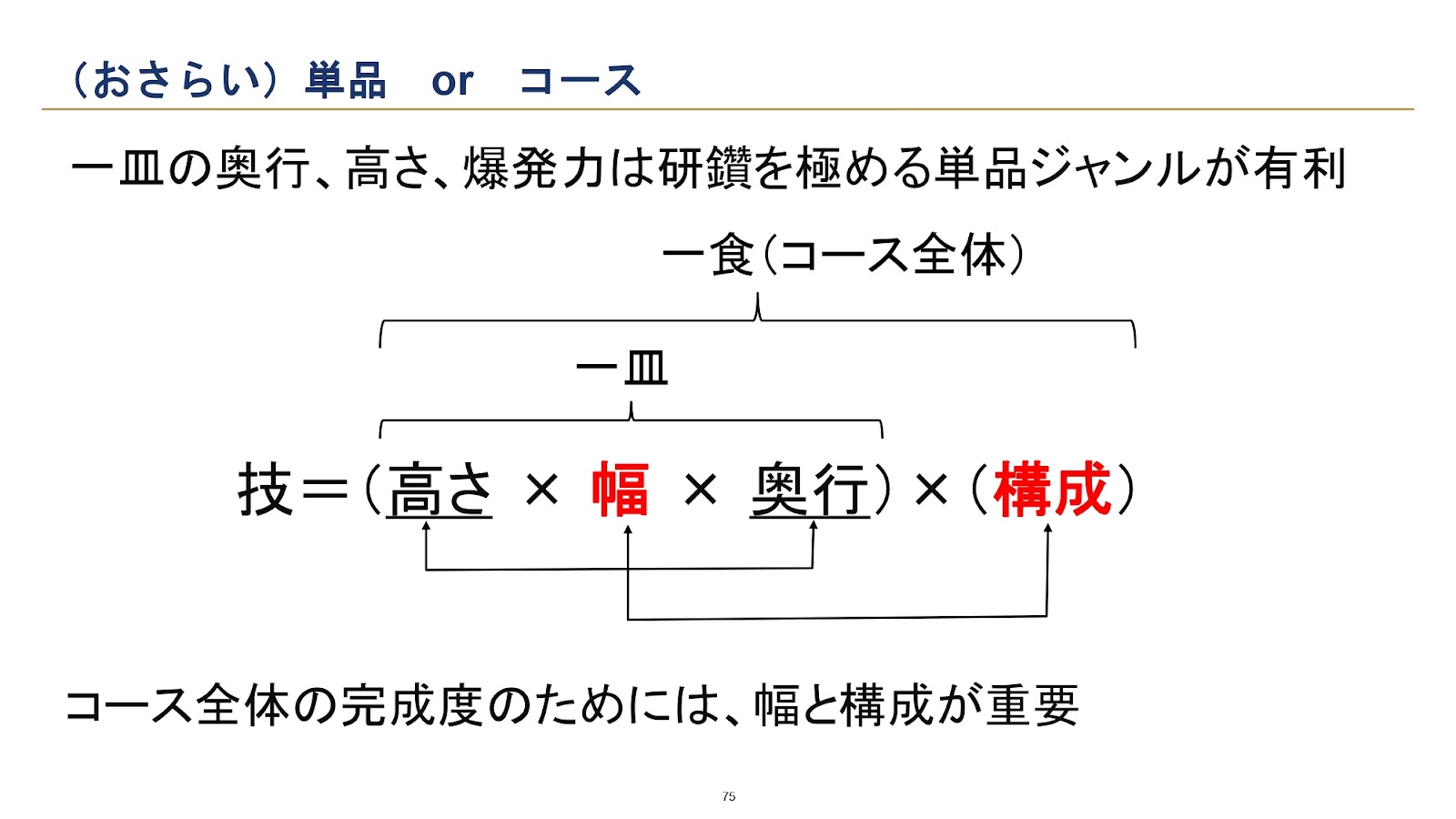

マニアックな話ですが、前回、店の「技」とは、「高さ」と「幅」と「奥行」と「構成」ですという話をしました。

▶7. 食べ手の技を高めるために、旬を知り、経験を積んで奥行きを感じろ(シーズン9より)

西井 またわからなくなりますよ。

ハセマコ 「高さ」と「幅」と「奥行」が1皿に関するもので、「構成」がコース料理で抑揚をつけたりというコース全体の話ですよと話しました。

さらに、コース全体の完成度のためには「幅」と「構成」が必要です。

また、1皿ずつで見た時には、単品ジャンルのほうが有利ですよという話をしました。

「料理人」と「職人」が互いの領域でせめぎ合い

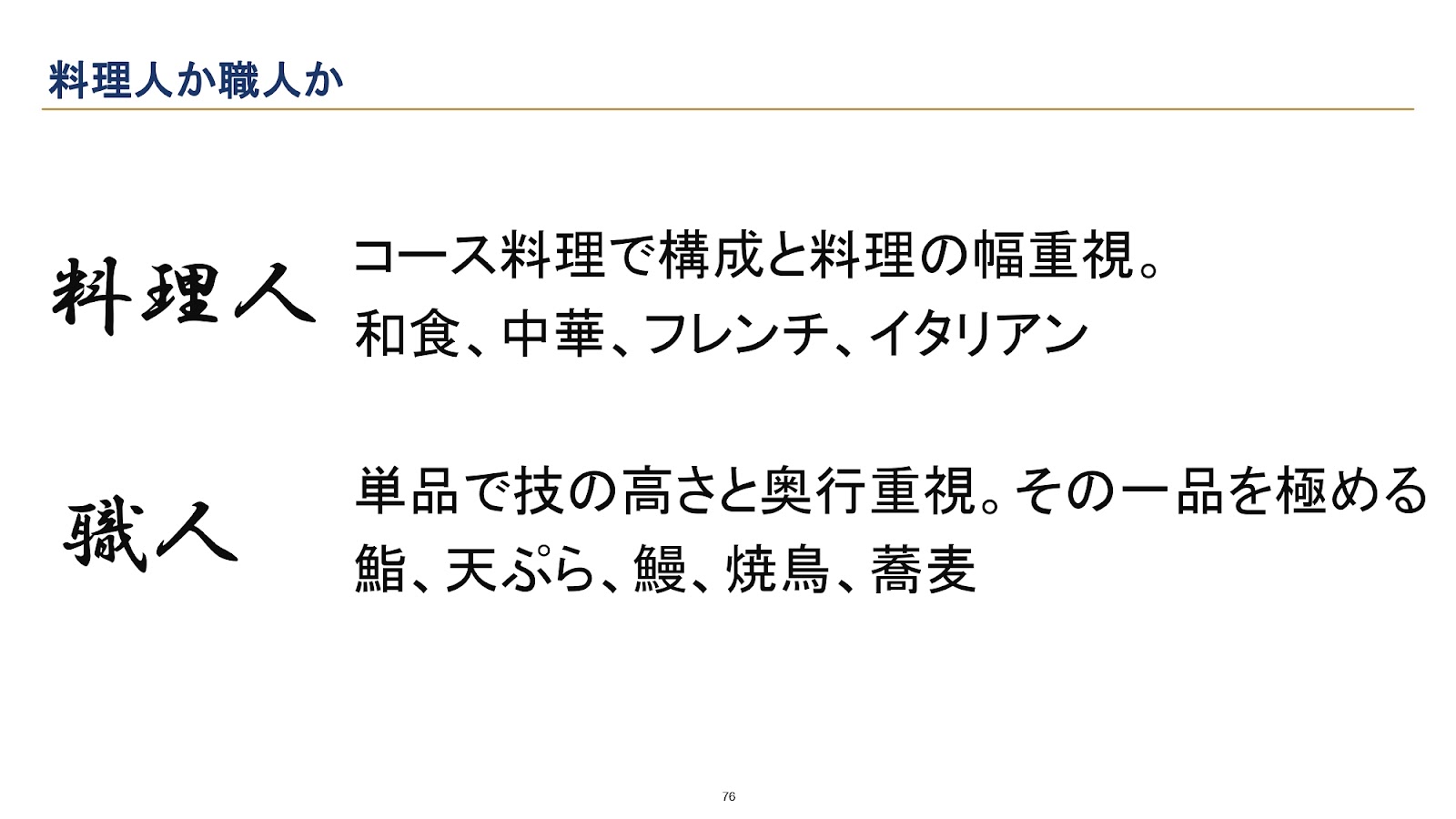

ハセマコ 今回新しく持ってきているものがこちらです。

「料理人か職人か」という話で、料理人というのは、コース料理で「構成」と料理の「幅」を重視しています。

ですので、和食の料理人、中華の料理人、フレンチの料理人、イタリアンの料理人という定義です。

職人は単品で技の「高さ」と「奥行」を重視して、その一品を極めていくことで鮨の職人、天ぷらの職人、鰻の職人、焼き鳥の職人、そばの職人という定義です。

こう考えると、それぞれ1品のものを作っているのが職人で、ジャンルを作っているのが料理人なのかなと思います。

例えば、イタリアンでも、ピザはピザ職人と言うのですよね

ただ、イタリアンのコース料理に関しては、イタリアンの料理人という考え方かなと思います。

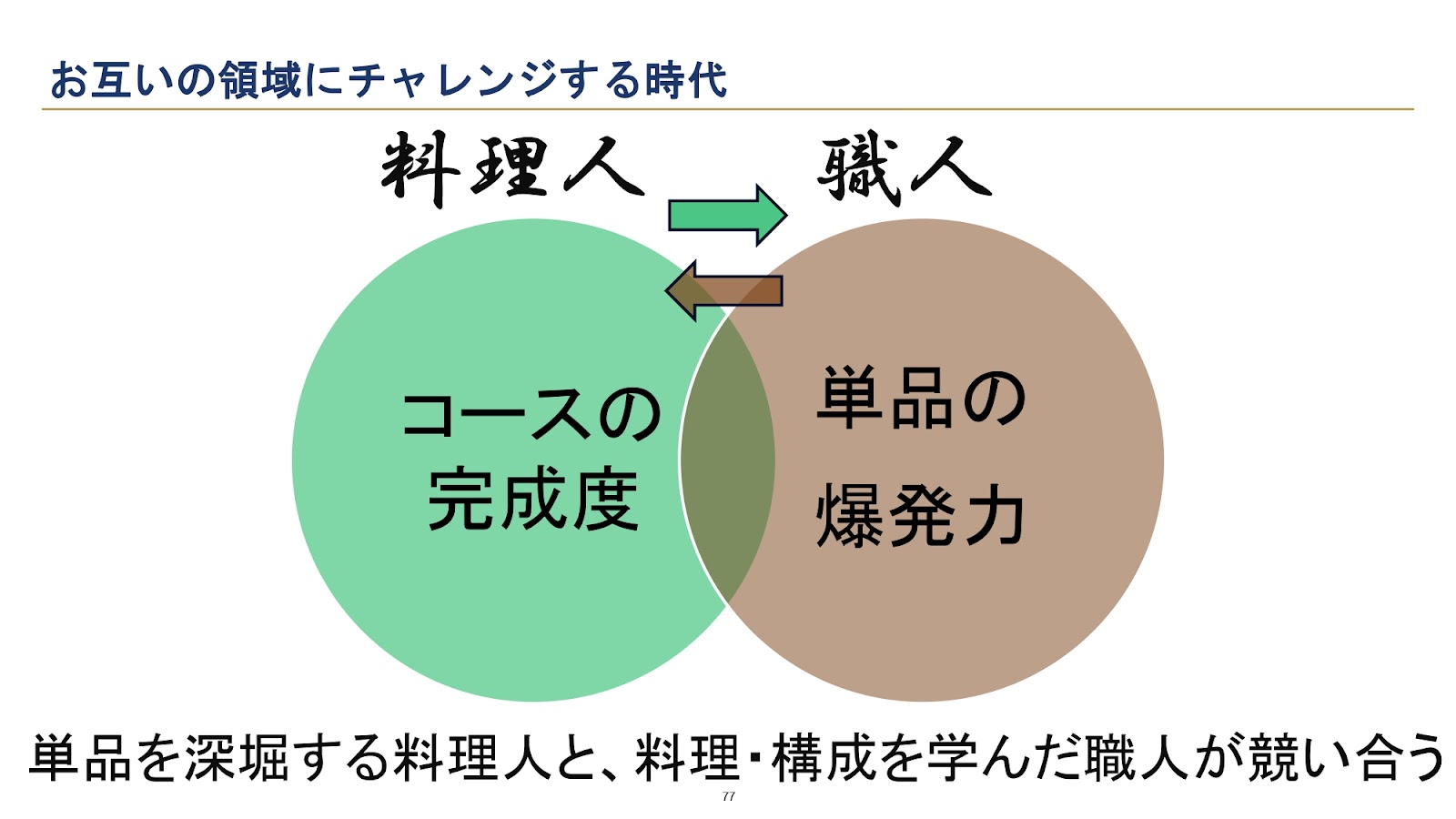

それで今何が起こっているのかがこちらになりますが、お互いの領域にチャレンジする時代が来ています。

料理人はコースの完成度を求めています。

職人は単品の爆発力、つまり単品がいかに美味しくなっていくかを極めていっていますが、実は最近になって、単品を深掘りしていく料理人が現れています。

和食の中でも、ものすごく炭焼きの技術にこだわるお店が出てきたり、かたや職人の中でも料理や構成をよく学んで、その食材に特化した職人的な料理を作り始めているお店が出始めてきています。

まさに、料理人と職人がせめぎ合う時代になってきているのかなと思っています。

多種多様な美食が存在する「美食戦国時代」が到来

ハセマコ 最後にまとめです。

勝手にいつもこのセッションをまとめていますが、食べログアワードは完全に脱コロナという話、それから、大衆化とはクオリティを保ち多くの人に提供することである、料理人と職人がお互いの領域で競い合うということで、今回のテーマは、「美食戦国時代」です。

西井 勝手に位置付けしてるじゃないですか(笑)。

ハセマコ 多種多様な美食が存在して、しのぎを削っているということで、大衆化も必要だし、料理人と職人の究極の技のぶつかり合いも重要ですし、様々な争いが色々なところで起こっています。

というところで、今回の美食道を締めさせてもらえればと思います。

榊 どうもありがとうございます。

時間も少し過ぎてしまったようですが、シーズン10をお送りしました。

シーズン11もぜひご期待ください。

登壇者に、大きな拍手を頂ければと思います。

ありがとうございました。

(会場拍手)

(終)

▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!

▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!

▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

編集チーム:小林 雅/浅郷 浩子/戸田 秀成/小林 弘美